数学第十一章 三角形11.2 与三角形有关的角11.2.1 三角形的内角第1课时教案

展开

这是一份数学第十一章 三角形11.2 与三角形有关的角11.2.1 三角形的内角第1课时教案,共7页。

解题大招一 三角形内角和定理的证明方法

证明三角形内角和定理的几种思路归纳:

例1 请分别按上表中图③、图④的思路继续下去,证明三角形内角和定理.

证明:图③中,∵DE∥AB,∴∠CDE=∠B,∠CED=∠A.

∵DF∥AC,∴∠BDF=∠C,∠EDF=∠CED,∴∠EDF=∠A.

∵∠BDF+∠EDF+∠CDE=180°,∴∠A+∠B+∠C=180°.

如图④,标注字母E,F,G.

∵l1∥l2∥l3,∴∠CAE=∠ACG,∠CBF=∠BCG,

∠BAE+∠ABF=180°,即∠1+∠CAE+∠2+∠CBF=180°.

∴∠1+∠ACG+∠2+∠BCG=180°,

即∠BAC+∠ABC+∠ACB=180°.

解题大招二 利用三角形内角和定理解决折叠类问题

图形折叠前后,重合的角是相等的,利用这个性质求角度时一定要找准相等的角,再用三角形内角和定理求有关的角度.

例2 (1)如图,∠ABC=50°,点D,E分别在射线BA,BC上,将△BED沿着DE折叠,若点B恰好落在射线DA上的点B′处,则∠BEB′的度数是( B )

A.50° B.80° C.100° D.130°

解析:∵将△BED沿着DE折叠,点B恰好落在射线DA上的点B′处,∴∠B=∠BB′E=50°,∴∠BEB′=180°-∠B-∠BB′E=180°-50°-50°=80°.故选B.

(2)把△ABC沿EF翻折,叠合后的图形如图所示,若∠A=60°,∠1=95°,则∠2的度数是( C )

A.15° B.20° C.25° D.35°

解析:∵△ABC沿EF翻折,∴∠BEF=∠B′EF,∠CFE=∠C′FE,

∴180°-∠AEF=∠1+∠AEF,180°-∠AFE=∠2+∠AFE.

∵∠1=95°,∴∠AEF=eq \f(1,2)×(180°-95°)=42.5°.

∵∠A+∠AEF+∠AFE=180°,∴∠AFE=180°-60°-42.5°=77.5°,

∴180°-77.5°=∠2+77.5°,∴∠2=25°.故选C.

解题大招三 “平行线+角平分线”情形下利用三角形内角和定理求角度

此类题具有一定的综合性与拓展性,培养学生分析、解决问题的能力.题目中给出的平行线+角平分线的条件的作用是转化角度,其解题核心是三角形内角和定理的运用.在后面的学习中我们将了解“平行线+角平分线”会得到等腰三角形,这里感受模型即可.

例3 如图,CD是∠ACB的平分线,DE∥BC,∠A=50°,∠B=70°,求∠EDC,∠BDC的度数.

解:∵∠A=50°,∠B=70°,

∴∠ACB=180°-∠A-∠B=60°.

∵CD是∠ACB的平分线,

∴∠BCD=eq \f(1,2)∠ACB=30°,

∴∠BDC=180°-∠B-∠BCD=80°.

又DE∥BC,∴∠EDC=∠BCD=30°.

解题大招四 利用三角形内角和定理构造方程求角度(方程思想)

若已知三角形一个内角的度数及另两个内角之间的数量关系,或只知道三个内角之间的数量关系

(如度数之比、角度之间的倍分关系等),一般利用“三角形三个内角的和等于180°”列方程(组)求解.

例4 如图,在△ABC中,∠ABC=∠C=2∠A,BD是△ABC的角平分线,求∠A与∠ADB的度数.

解:设∠A=x°,则∠ABC=∠C=2x°.

∵∠A+∠ABC+∠C=180°,

∴x°+2x°+2x°=180°,解得x=36,

∴∠A=36°,∠ABC=72°.

∵BD是△ABC的角平分线,

∴∠ABD=eq \f(1,2)∠ABC=36°,

∴∠ADB=180°-∠A-∠ABD=108°.

培优点一 三角形内角和定理与高、角平分线的综合探究

例1 如图,在△ABC中,AD⊥BC于点D,AE平分∠BAC.

(1)若∠C=70°,∠B=40°,求∠DAE的度数;

(2)若∠C-∠B=30°,则∠DAE=15°;

(3)若∠C-∠B=α(∠C>∠B),求∠DAE的度数(用含α的式子表示).

解:(1)由已知可得,∠BAC=180°-∠B-∠C=70°.

∵AE平分∠BAC,∴∠BAE=eq \f(1,2)∠BAC=35°.

∵AD⊥BC,∴∠ADB=90°,∴∠BAD=180°-∠ADB-∠B=50°,

∴∠DAE=∠BAD-∠BAE=15°.

(2)解析:∵∠B+∠C+∠BAC=180°,∴∠BAC=180°-∠B-∠C.

∵AE平分∠BAC,∴∠BAE=eq \f(1,2)∠BAC=eq \f(1,2)(180°-∠B-∠C)=90°-eq \f(1,2)(∠B+∠C).

∵AD⊥BC,∴∠ADB=90°.∴∠BAD=180°-∠ADB-∠B=90°-∠B,

∴∠DAE=∠BAD-∠BAE=(90°-∠B)-[90°-eq \f(1,2)(∠B+∠C)]=eq \f(1,2)(∠C-∠B).

∵∠C-∠B=30°,∴∠DAE=eq \f(1,2)×30°=15°,故答案为15°.

(3)同(2),∵∠C-∠B=α,∴∠DAE=eq \f(1,2)α.

模型提炼:已知AE,AD分别为△ABC的角平分线和高(∠B>∠C).如图①,

AD在△ABC的内部时,∠DAE=eq \f(1,2)(∠B-∠C);如图②,AD在△ABC的外部时,

∠DAE=eq \f(1,2)(∠ABC-∠C).

培优点二 “8”字模型的综合探究

例2 (教材P16T5变式题)如图①,线段AB,CD相交于点O,连接AD,CB,

我们把形如图①的图形称为“8字形”.试解答下列问题:

在图①中,请直接写出∠A,∠B,∠C,∠D之间的数量关系

:∠A+∠D=∠B+∠C;

(2)仔细观察,在图②中,“8字形”的个数为6;

(3)在图②中,若∠D=40°,∠B=36°,∠DAB和∠BCD的平分线AP和CP相交于点P,并且与CD,AB分别相交于点M,N,利用(1)的结论,试求∠P的度数;

(4)在(3)的条件下,若∠D和∠B为任意角,其他条件不变,试问∠P与∠D,∠B之间存在着怎样的数量关系?(直接写出结论即可)

解:(1)解析:在△AOD中,∠AOD=180°-∠A-∠D,

在△BOC中,∠BOC=180°-∠B-∠C.

∵∠AOD=∠BOC,

∴180°-∠A-∠D=180°-∠B-∠C,

∴∠A+∠D=∠B+∠C.

(2)解析:以M为交点有1个,△AMD与△CMP;

以O为交点有4个,△AOD与△COB,△AOM与△CON,△AOM与△COB,△AOD与△CON;

以N为交点有1个,△ANP与△CNB,

∴“8字形”共有6个.

(3)∵∠D=40°,∠B=36°,

∴∠OAD+40°=∠OCB+36°,

∴∠OCB-∠OAD=4°.

∵AP,CP分别是∠DAB和∠BCD的平分线,

∴∠DAM=eq \f(1,2)∠OAD,∠PCM=eq \f(1,2)∠OCB.

又∠DAM+∠D=∠PCM+∠P,

∴∠P=∠DAM+∠D-∠PCM=∠D-eq \f(1,2)(∠OCB-∠OAD)=40°-eq \f(1,2)×4°=38°.

(4)解析:根据(1)中的结论得,∠OAD+∠D=∠OCB+∠B,∠DAM+∠D=∠PCM+∠P,

∴∠OCB-∠OAD=∠D-∠B,∠PCM-∠DAM=∠D-∠P.

∵AP,CP分别是∠DAB和∠BCD的平分线,

∴∠DAM=eq \f(1,2)∠OAD,∠PCM=eq \f(1,2)∠OCB,

∴eq \f(1,2)(∠D-∠B)=∠D-∠P,

整理得,2∠P=∠B+∠D.

模型提炼:如图,AC与BD相交于点O,则∠A+∠B=∠C+∠D.

模型拓展:若BP,DP分别是∠ABC,∠ADC的平分线,则∠P=eq \f(1,2)(∠A+∠C).

教学目标

课题

11.2.1 第1课时 三角形的内角和

授课人

素养目标

探索并证明三角形的内角和定理,学会解决与求角度有关的实际问题,体会转化的数学思想.

教学重点

三角形内角和定理及其运用.

教学难点

三角形内角和定理的推理过程.

教学活动

教学步骤

师生活动

活动一:提出疑问,启发思维

设计意图

提出问题引发学生思考,为后面证明三角形内角和定理做铺垫.

【问题引入】

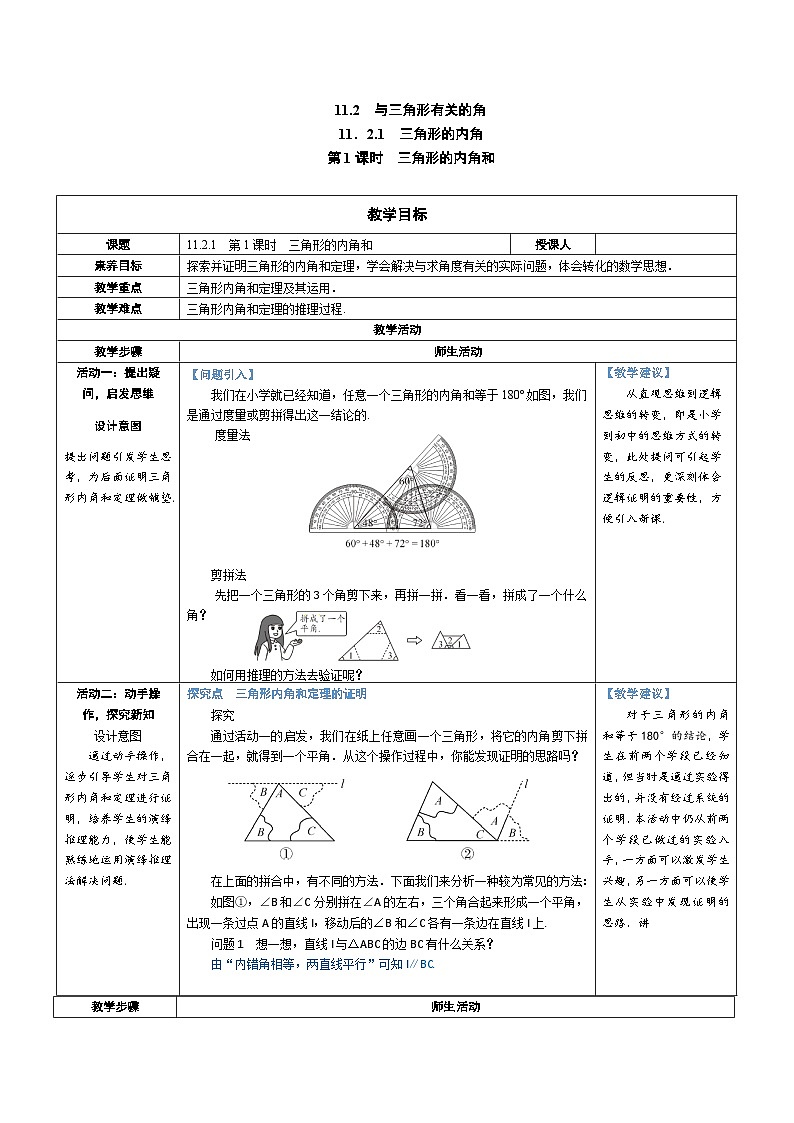

我们在小学就已经知道,任意一个三角形的内角和等于180°.如图,我们是通过度量或剪拼得出这一结论的.

度量法

剪拼法

先把一个三角形的3个角剪下来,再拼一拼.看一看,拼成了一个什么角?

如何用推理的方法去验证呢?

【教学建议】

从直观思维到逻辑思维的转变,即是小学到初中的思维方式的转变,此处提问可引起学生的反思,更深刻体会逻辑证明的重要性,方便引入新课.

活动二:动手操作,探究新知

设计意图

通过动手操作,逐步引导学生对三角形内角和定理进行证明,培养学生的演绎推理能力,使学生能熟练地运用演绎推理法解决问题.

探究点 三角形内角和定理的证明

探究

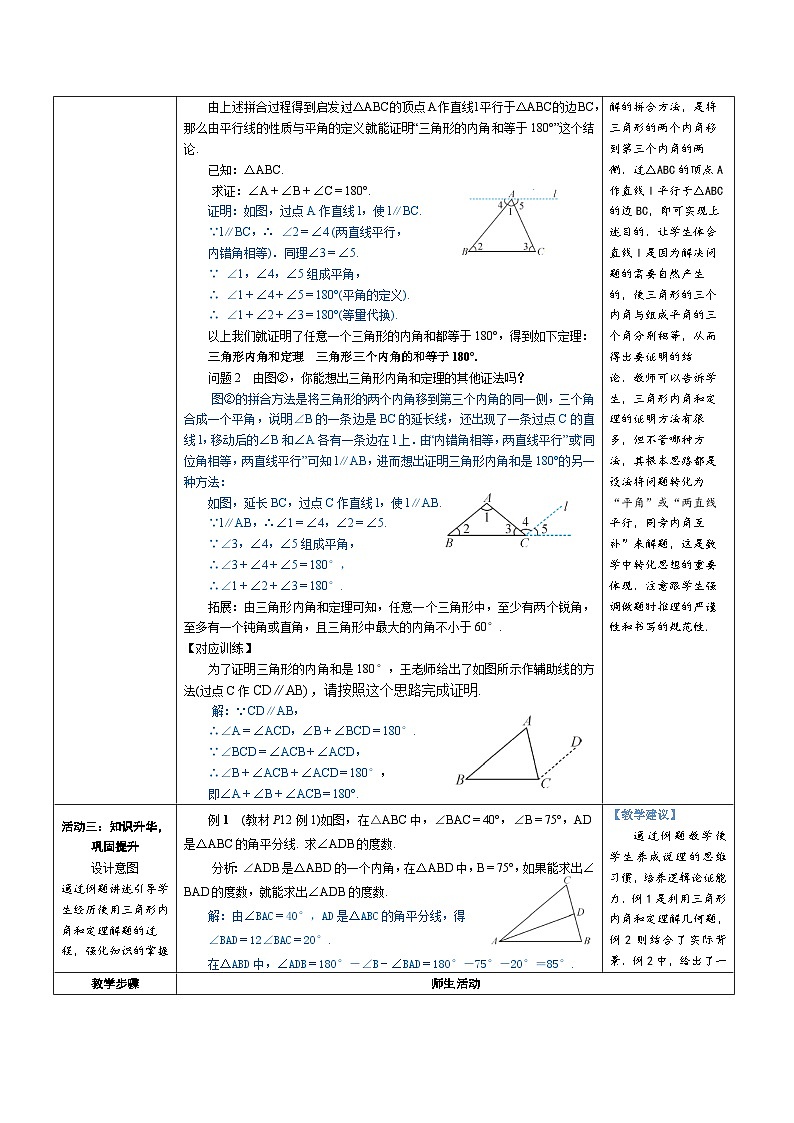

通过活动一的启发,我们在纸上任意画一个三角形,将它的内角剪下拼合在一起,就得到一个平角.从这个操作过程中,你能发现证明的思路吗?

在上面的拼合中,有不同的方法.下面我们来分析一种较为常见的方法:

如图①,∠B和∠C分别拼在∠A的左右,三个角合起来形成一个平角,出现一条过点A的直线l,移动后的∠B和∠C各有一条边在直线l上.

问题1 想一想,直线l与△ABC的边BC有什么关系?

由“内错角相等,两直线平行”可知l∥BC.

【教学建议】

对于三角形的内角和等于180°的结论,学生在前两个学段已经知道,但当时是通过实验得出的,并没有经过系统的证明.本活动中仍从前两个学段已做过的实验入手,一方面可以激发学生兴趣,另一方面可以使学生从实验中发现证明的思路.讲

教学步骤

师生活动

由上述拼合过程得到启发,过△ABC的顶点A作直线l平行于△ABC的边BC,那么由平行线的性质与平角的定义就能证明“三角形的内角和等于180°”这个结论.

已知:△ABC.

求证:∠A+∠B+∠C=180°.

证明:如图,过点A作直线l,使l∥BC.

∵l∥BC,∴ ∠2=∠4 (两直线平行,

内错角相等).同理∠3=∠5.

∵ ∠1,∠4,∠5组成平角,

∴ ∠1+∠4+∠5=180°(平角的定义).

∴ ∠1+∠2+∠3=180°(等量代换).

以上我们就证明了任意一个三角形的内角和都等于180°,得到如下定理:

三角形内角和定理 三角形三个内角的和等于180°.

问题2 由图②,你能想出三角形内角和定理的其他证法吗?

图②的拼合方法是将三角形的两个内角移到第三个内角的同一侧,三个角合成一个平角,说明∠B的一条边是BC的延长线,还出现了一条过点C的直线l,移动后的∠B和∠A各有一条边在l上.由“内错角相等,两直线平行”或“同位角相等,两直线平行”可知l∥AB,进而想出证明三角形内角和是180°的另一种方法:

如图,延长BC,过点C作直线l,使l∥AB.

∵l∥AB,∴∠1=∠4,∠2=∠5.

∵∠3,∠4,∠5组成平角,

∴∠3+∠4+∠5=180°,

∴∠1+∠2+∠3=180°.

拓展:由三角形内角和定理可知,任意一个三角形中,至少有两个锐角,至多有一个钝角或直角,且三角形中最大的内角不小于60°.

【对应训练】

为了证明三角形的内角和是180°,王老师给出了如图所示作辅助线的方法(过点C作CD∥AB),请按照这个思路完成证明.

解:∵CD∥AB,

∴∠A=∠ACD,∠B+∠BCD=180°.

∵∠BCD=∠ACB+∠ACD,

∴∠B+∠ACB+∠ACD=180°,

即∠A+∠B+∠ACB=180°.

解的拼合方法,是将三角形的两个内角移到第三个内角的两侧.过△ABC的顶点A作直线l平行于△ABC的边BC,即可实现上述目的.让学生体会直线l是因为解决问题的需要自然产生的,使三角形的三个内角与组成平角的三个角分别相等,从而得出要证明的结论.教师可以告诉学生,三角形内角和定理的证明方法有很多,但不管哪种方法,其根本思路都是设法将问题转化为“平角”或“两直线平行,同旁内角互补”来解题,这是数学中转化思想的重要体现.注意跟学生强调做题时推理的严谨性和书写的规范性.

活动三:知识升华,巩固提升

设计意图

通过例题讲述引导学生经历使用三角形内角和定理解题的过程,强化知识的掌握

例1 (教材P12例1)如图,在△ABC中,∠BAC=40°,∠B=75°,AD是△ABC的角平分线. 求∠ADB的度数.

分析:∠ADB是△ABD的一个内角,在△ABD中,B=75°,如果能求出∠BAD的度数,就能求出∠ADB的度数.

解:由∠BAC=40°,AD是△ABC的角平分线,得

∠BAD=12∠BAC=20°.

在△ABD中,∠ADB=180°-∠B-∠BAD=180°-75°-20°=85°.

【教学建议】

通过例题教学使学生养成说理的思维习惯,培养逻辑论证能力.例1是利用三角形内角和定理解几何题,例2则结合了实际背景.例2中,给出了一

教学步骤

师生活动

程度,并做练习题进行巩固.

例2 (教材P12例2)如图是A,B,C三岛的平面图,C岛在A岛的北偏东50°方向,B岛在A岛的北偏东80°方向,C岛在B岛的北偏西40°方向. 从B岛看A,C两岛的视角∠ABC是多少度?从C岛看A,B两岛的视角∠ACB呢?

分析:A,B,C三岛的连线构成△ABC,所求的∠ACB是△ABC的一个内角,如果能求出∠CAB,∠ABC,就能求出∠ACB.

解:∠CAB=∠BAD-∠CAD=80°-50°=30°.

由AD∥BE,得∠BAD+∠ABE=180°.

所以 ∠ABE=180°-∠BAD=180°-80°=100°,

∠ABC=∠ABE-∠EBC=100°-40°=60°.

在△ABC中,∠ACB=180°-∠ABC-∠CAB=180°-60°-30°=90°.

答:从B岛看A,C两岛的视角∠ABC是60°,从C岛看A,B两岛的视角∠ACB是90°.

问题 对于例2,你还能想出其他解法吗?

如图,过点C作CF∥AD,则CF∥BE.

由CF∥AD,得∠ACF=∠CAD=50°.

由CF∥BE,得∠BCF=∠EBC=40°.

所以∠ACB=∠ACF+∠BCF=50°+40°=90°.

因为∠CAB=∠BAD-∠CAD=80°-50°=30°,

所以∠ABC=180°-∠ACB-∠CAB=180°-90°-30°=60°.

答:从B岛看A,C两岛的视角∠ABC是60°,从C岛看A,B两岛的视角∠ACB是90°.

【对应训练】

教材P13练习第1~2题.

图中标注出这些角,这样容易求出∠CAB的度数.方位角以正北、正南为基准,所以AD∥BE,从而同旁内角互补,这是求出∠ABC的度数的关键.求出∠CAB,∠ABC的度数,进而可求出∠ACB的度数.通过例2及后面的问题打造一题多解,培养学生思维的发散能力.

活动四:随堂训练,课堂总结

【随堂训练】见《创优作业》“随堂小练”册子相应课时随堂训练.

【课堂总结】课堂总结师生一起回顾本节课所学主要内容,并请学生回答以下问题:

1.你能证明三角形的内角和等于180°吗?

2.用三角形内角和定理解题的方法掌握了吗?能解决与实际相关的问题吗?

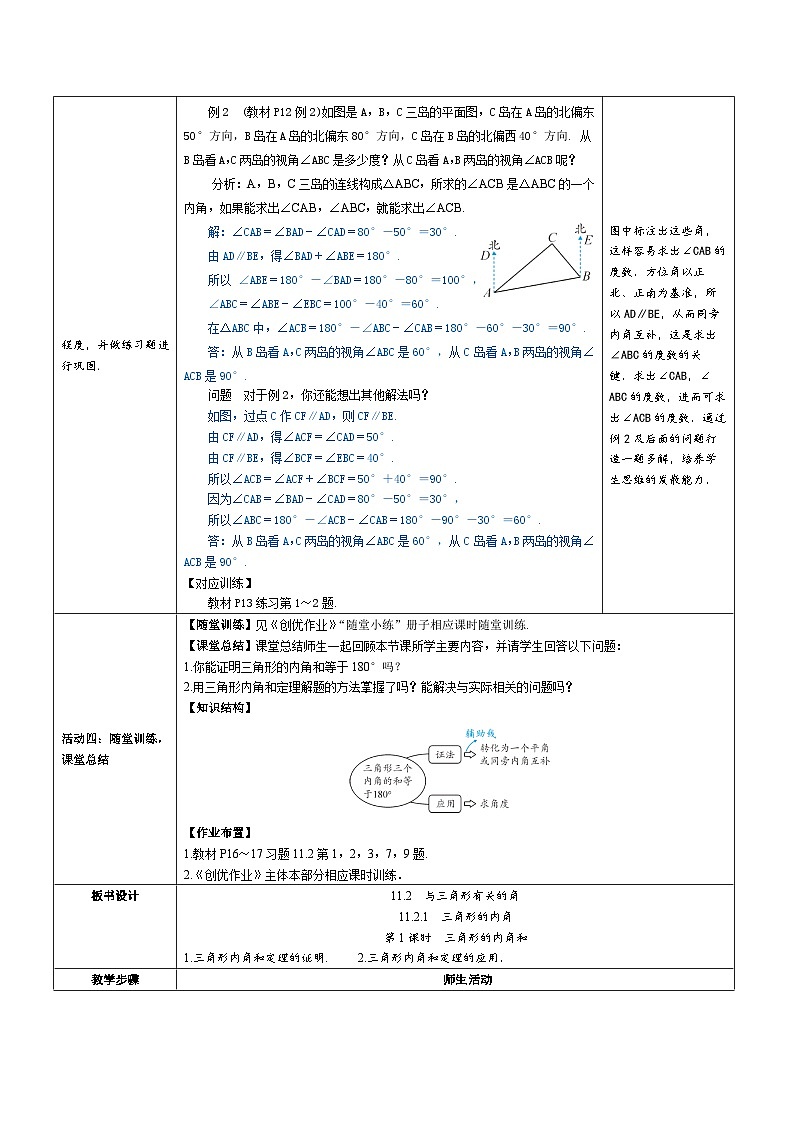

【知识结构】

【作业布置】

1.教材P16~17习题11.2第1,2,3,7,9题.

2.《创优作业》主体本部分相应课时训练.

板书设计

11.2 与三角形有关的角

11.2.1 三角形的内角

第1课时 三角形的内角和

1.三角形内角和定理的证明. 2.三角形内角和定理的应用.

教学步骤

师生活动

教学反思

本节课的设计是先让学生动手操作,以便使学生对三角形的内角和有一定感性认识,然后再根据拼图说出结论成立的理由,由浅入深,循序渐进,学生易接受.教师引导学生对三角形的三个内角进行拼合,可以出现不同的方法,这样能让学生充分发挥自己的主动性和创新能力.

相关教案

这是一份初中数学人教版八年级上册11.2.1 三角形的内角第1课时教案及反思,共5页。教案主要包含了教学目标,教学重难点,教学过程等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教版八年级上册第十一章 三角形11.2 与三角形有关的角11.2.1 三角形的内角第1课时教案,共14页。教案主要包含了教学目标,课型,课时,教学重难点,课前准备,教学过程,课后作业,板书设计等内容,欢迎下载使用。

这是一份数学八年级上册11.2.1 三角形的内角教学设计,共6页。教案主要包含了教学目标,教学重难点,教学设计,作业和反思等内容,欢迎下载使用。