所属成套资源:2024届人教版新教材高考地理一轮复习精品教案

2024届人教新教材高考地理一轮教案第一部分自然地理第二章地球的运动第1讲课时5地球的历史和圈层

展开

这是一份2024届人教新教材高考地理一轮教案第一部分自然地理第二章地球的运动第1讲课时5地球的历史和圈层,共12页。

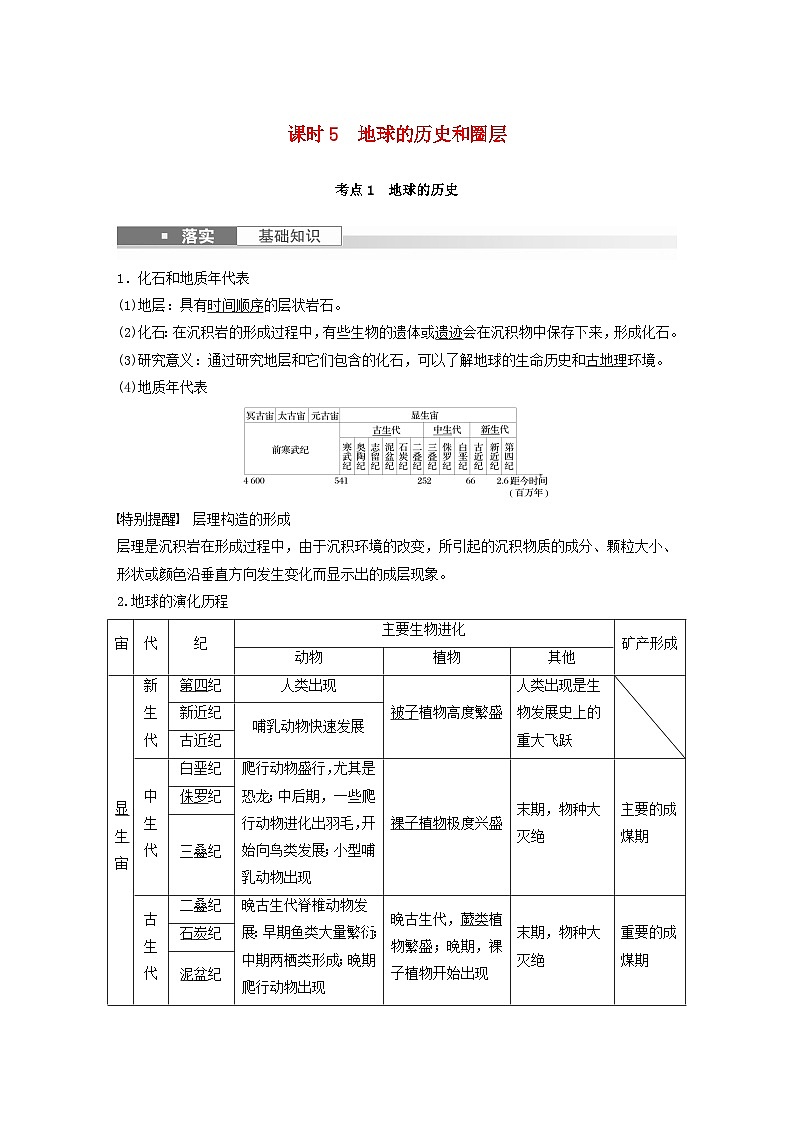

1.化石和地质年代表

(1)地层:具有时间顺序的层状岩石。

(2)化石:在沉积岩的形成过程中,有些生物的遗体或遗迹会在沉积物中保存下来,形成化石。

(3)研究意义:通过研究地层和它们包含的化石,可以了解地球的生命历史和古地理环境。

(4)地质年代表

特别提醒 层理构造的形成

层理是沉积岩在形成过程中,由于沉积环境的改变,所引起的沉积物质的成分、颗粒大小、形状或颜色沿垂直方向发生变化而显示出的成层现象。

2.地球的演化历程

1.岩层新老关系的判断方法

(1)沉积岩是受沉积作用而形成的,因此一般的规律是岩层年龄越老,其位置越靠下;岩层年龄越新,其位置越靠上(接近地表)。

(2)侵入的岩层晚于被侵入的岩层。

(3)受岩浆活动高温高压的影响而变质的岩层,晚于相邻的岩层。

2.地层和化石对环境的指示作用

3.古生物成为化石的形成条件

(1)生物本身具有硬壳、骨骼等不易毁坏的硬体部分。

(2)生物死亡后必须尽快地被沉积物所掩埋,这样才能避免腐烂或被其他动物所吞食。

(3)埋藏下来的生物遗体必须经石化(如矿物质的充填或交代作用、植物的炭化作用等)才能形成化石。

4.地壳运动性质的判断方法

(1)若出现大面积成层岩石,说明形成岩层的时代地壳下沉。

(2)若岩层发生侵蚀,说明地壳上升。

(3)若某个年代的岩层缺失,说明该年代该地区地壳上升没有接受沉积;或者地壳曾经下沉,形成了该年代的岩层,后来该地地壳上升,形成的岩层又被侵蚀掉。

考向1 通过“地层和化石”考查“地理实践力”

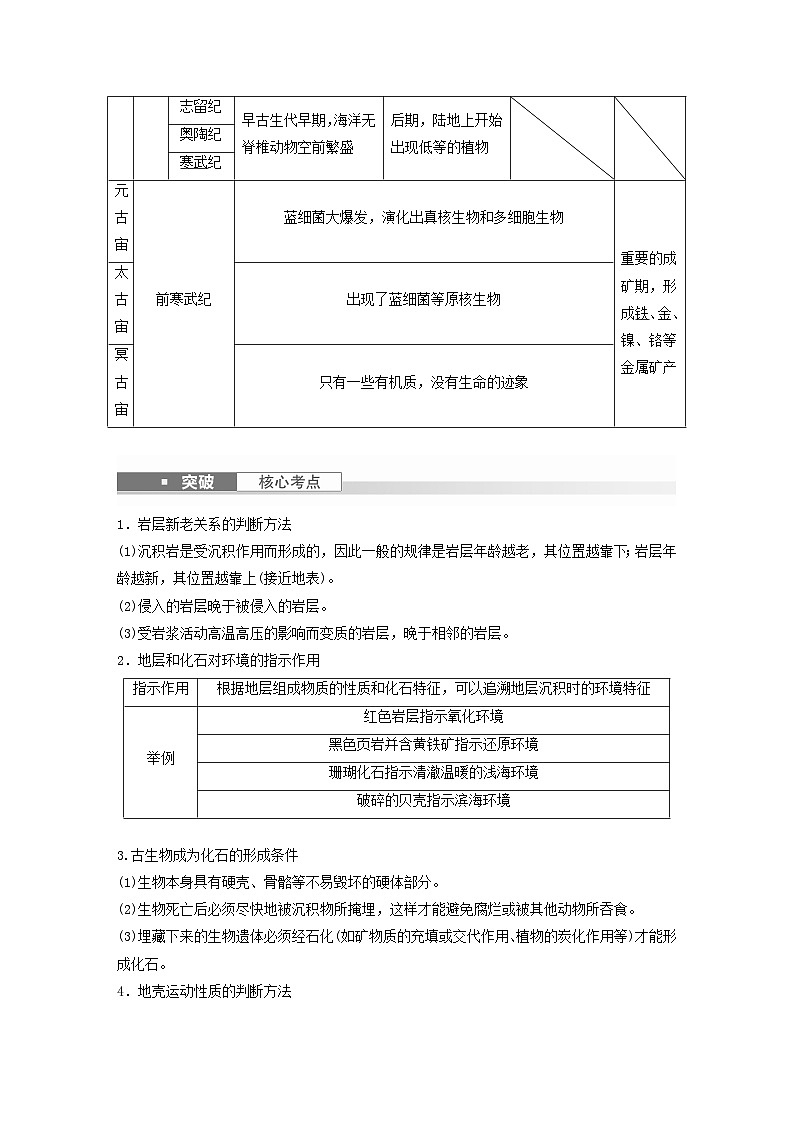

2022年3月16日,云南大学生命科学学院的脊椎动物研究团队在国际生物学著名期刊上发表论文,介绍了一具生活在侏罗纪早期的有甲类恐龙化石骨架。依据其头骨、脊椎和肢骨的特征,古生物学家认为这是一个新的有甲类恐龙属种,取名“科氏玉溪龙”。据此完成1~2题。

1.“科氏玉溪龙”生活的地质年代( )

A.海洋无脊椎动物繁盛

B.蕨类植物繁盛

C.裸子植物使陆地披上绿装

D.出现灵长类及人类

2.下列岩石中,最不可能发现“科氏玉溪龙”化石的是( )

A.页岩 B.砂岩 C.石灰岩 D.大理岩

答案 1.C 2.D

解析 第1题,根据材料可知,“科氏玉溪龙”是恐龙,恐龙生活的地质年代为中生代,此时裸子植物繁盛,使陆地披上绿装,C正确;海洋无脊椎动物繁盛是早古生代,A错误;蕨类植物繁盛是晚古生代,B错误;出现灵长类及人类是新生代,D错误。第2题,结合所学知识,“科氏玉溪龙”化石应该存在于沉积岩中;页岩、砂岩、石灰岩是沉积岩。大理岩是变质岩,没有化石。故选D。

(2023·辽宁省重点高中协作校期末)青藏高原经历了沧海桑田的巨变,其尼玛盆地化石点沉积岩层的颜色与当时气候有着直接关系,黄绿色岩层代表了干燥冷凉还原的气候环境,紫红色岩层代表了干旱炎热的强氧化气候环境,深灰色岩层代表了温暖湿润的气候环境。据此完成3~4题。

3.深灰色、黄绿色、紫红色三种颜色的岩层从上往下堆积,反映了当时青藏高原气候环境的变化是( )

A.温暖湿润—干旱炎热—干燥冷凉

B.干旱炎热—温暖湿润—干燥冷凉

C.干燥冷凉—干旱炎热—温暖湿润

D.干旱炎热—干燥冷凉—温暖湿润

4.考古学家在对青藏高原古生物化石进行研究的过程中,发现了存在于三叠纪时期(距今2.5亿年~2亿年)的喜马拉雅鱼龙化石和珠峰中华旋齿鲨化石,下列对该地质时期的描述正确的是( )

A.该地质时期属晚古生代,陆地上开始出现低等植物

B.该时期脊椎动物迅速发展,海洋面积进一步缩小

C.由于板块运动剧烈,联合古陆开始解体,各大陆向现在的位置漂移

D.爬行动物时代,后期进化出鸟类、小型哺乳动物,被子植物繁盛

答案 3.D 4.C

解析 第3题,结合题干“深灰色、黄绿色、紫红色三种颜色的岩层从上往下堆积”,根据所学知识,岩层沉积自下而上表示由老到新,再结合材料可推断当时青藏高原气候环境的变化是:干旱炎热—干燥冷凉—温暖湿润,故选D。第4题,据材料“存在于三叠纪时期(距今2.5亿年~2亿年)的喜马拉雅鱼龙化石和珠峰中华旋齿鲨化石”可知,该地质时期为中生代,A错误;该时期裸子植物繁盛,联合古陆开始解体;爬行动物盛行,后期进化出鸟类、小型哺乳动物,C正确,D错误;脊椎动物迅速发展出现在晚古生代,B错误。

考点2 地球的圈层结构

1.地震波

2.地球的内部圈层结构

(1)划分依据:地震波传播速度的变化,图中A为横波,B为纵波。

(2)两个界面:在上图中恰当的位置用虚线绘出莫霍界面、古登堡界面并标注名称。

答案

(3)各圈层特征

(4)岩石圈:上地幔顶部与地壳都由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

3.地球的外部圈层结构

(1)A:大气圈

①组成:由气体和悬浮物质组成的复杂系统,它的主要成分是氮气和氧气。

②意义:使得地球上的温度变化和缓;提供了生物生存所需的氧气;大气圈中的风、云、雨、雪等天气现象,与人类息息相关。

(2)B:水圈

①组成:地表和近地表的各种形态水体的总称,其主体是海洋,还包括陆地上的河流、湖泊、沼泽、冰川、地下水等。

②意义:水是最活跃的自然环境要素之一,在地球表面物质迁移和能量转换中起着十分重要的作用。

(3)C:生物圈

①概念:地球表层生物及其生存环境的总称。

②范围:多数生物集中分布在大气圈、水圈与岩石圈很薄的接触带中。

③意义:促进太阳能转化,改变大气圈和水圈组成,改造地表形态。

(海南地理)2019年2月19日,我国在塔里木盆地顺北油气田完成某钻井钻探,钻井深8 588米,创亚洲陆上钻井最深纪录。据此完成1~2题。

1.该钻井( )

A.未穿透地壳 B.深达莫霍面

C.已穿透岩石圈 D.即将穿透地幔

2.该钻井深达8 500多米,表明当地拥有深厚的( )

A.侵入岩 B.喷出岩

C.变质岩 D.沉积岩

[关键信息点拨]

答案 1.A 2.D

解析 第1题,地球的内部结构中,莫霍面以上为地壳,莫霍面以下到古登堡面之间为地幔,古登堡面以下为地核。地壳厚薄不一,海洋地壳薄,一般为5~10千米,大陆地壳厚,有高大山脉的地方地壳会更厚,最厚达70千米,“钻井深8 588米”,可见未穿透地壳,也未达莫霍面,故A正确,B错误。岩石圈的范围包括地壳和上地幔顶部,钻井既然未穿透地壳,当然更不会穿透岩石圈,也不会即将穿透地幔,故C、D错误。第2题,油气资源多储藏在沉积岩中,油气钻井深达8 500多米,说明当地拥有深厚的沉积岩,正确答案为D,A、B、C错误。

考向1 通过“地球的内部圈层”考查“综合思维”

(2023·山东济宁期末)下图是“珠穆朗玛峰形成示意图”。研究表明,内力作用是影响珠穆朗玛峰的主导作用,而且这一态势还将持续很长时间。据此完成1~3题。

1.青藏高原深层的甲处是地球内部结构中的( )

A.地壳 B.地幔

C.莫霍界面 D.古登堡界面

2.地质探测发现图中乙处岩石非常致密坚硬,是因为乙处( )

A.温度高 B.压强大

C.地层稳定 D.地层活跃

3.外力作用造成珠穆朗玛峰海拔( )

A.下降加快 B.下降减慢

C.上升加快 D.上升减慢

答案 1.B 2.B 3.D

解析 第1题,由图示信息可知,甲处位于岩石圈的底部,而岩石圈是由地壳和上地幔顶部组成,由此可知,A错误、B正确。莫霍界面是地壳和地幔的分界,C错误。古登堡界面是地幔和地核的分界,D错误。第2题,由图中信息可知,乙处位于板块的消亡边界,岩石非常致密坚硬,是由于板块之间受到挤压,压强大,B正确。第3题,由所学知识可知,由于珠穆朗玛峰位于板块交界处,板块碰撞挤压使其高度不断上升,而外力作用中的风化、侵蚀作用将高山削低,会使珠穆朗玛峰海拔上升减慢,故选D。

考向2 通过“地球的外部圈层”考查“综合思维”

下图为“地球表层各圈层关联图”。读图完成4~5题。

4.下列对图中数字②所代表的地球圈层的描述,正确的是( )

A.没有生物

B.是个无机圈层

C.主要由气体和悬浮物质组成

D.厚度很薄

5.③圈层的主要特点为( )

A.地球表层生物及其生存环境的总称

B.单独占有空间

C.连续但不规则

D.由坚硬岩石组成

答案 4.C 5.A

解析 第4题,由图中各圈层之间的关系可知,①提供水蒸气,为水圈;②提供二氧化碳等气体和降水,为大气圈;③提供有机物,并产生氧等气体,为生物圈;④提供矿物质和无机盐,为岩石圈。图中数字②所代表的地球圈层(大气圈)主要由气体和悬浮物质组成,C正确。第5题,③圈层是生物圈,是地球表层生物及其生存环境的总称,A正确;占据大气圈底部、水圈的全部、岩石圈的上部,不单独占有空间,B错误;是不连续的圈层,C错误;由坚硬岩石组成的是岩石圈,D错误。

课时精练

2021年8月,我国首次发现2.9亿年前史前巨鲨——瓣齿鲨化石,扩展了瓣齿鲨在北半球的古地理分布范围。下图为“地质年代简表”。读图完成1~2题。

1.瓣齿鲨生活的地质年代最可能是( )

A.第四纪 B.白垩纪

C.石炭纪 D.寒武纪

2.研究化石,可以( )

①准确确定地球的年龄 ②了解地球生命历史 ③还原地貌形成过程 ④推测古地理环境

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

答案 1.C 2.D

解析 第1题,结合材料“2.9亿年前”和地质年代简表可知,瓣齿鲨生活的地质年代最可能是石炭纪,C正确。第2题,研究化石,可以了解地球生命历史,但不能准确确定地球的年龄,①错误,②正确;生物化石可以反映当时的古地理环境特征,但不能还原地貌形成过程,地貌形成过程与地质作用有关,③错误,④正确。故选D。

(2023·北京东城区模拟)北京市门头沟区灰峪村被称为“化石村”。在一次学生科学体验活动中,同学们在村后山坡的页岩地层中采集到了轮叶化石(下图)。专家说,轮叶是晚古生代的蕨类植物。据此完成3~4题。

3.轮叶化石形成时,灰峪村所在地的地理环境最可能是( )

A.雪山 B.湖泊 C.深海 D.沙漠

4.晚古生代的地层中还可能发现( )

A.鸟类化石 B.野生水稻

C.恐龙化石 D.煤炭资源

答案 3.B 4.D

解析 第3题,根据材料可知,轮叶是晚古生代的蕨类植物。蕨类植物喜欢湿润、阴凉、温暖的生长环境。它的生长离不开水分,耐旱性极差,多生长在森林下层阴暗而潮湿的环境中。因此轮叶化石形成时,灰峪村所在地的地理环境最可能是湖泊,B正确。第4题,鸟类属于陆生的脊椎动物,主要出现在中生代,A错误。野生水稻属于被子植物,出现在新生代,B错误。恐龙属于爬行动物,主要出现在中生代,C错误。晚古生代是历史上重要的成煤时期,D正确。

(2023·辽宁省辽南协作校模拟)读“地质年代示意图”,完成5~6题。

5.下列有关地球演化的表述中,正确的是( )

A.①是重要的成煤时期

B.③地层中有海生藻类植物化石

C.④末期恐龙灭绝

D.⑤现代地球基本面貌形成

6.⑤时期出现的生物有( )

①鱼类 ②恐龙 ③蕨类植物 ④哺乳动物 ⑤裸子植物

A.②④⑤B.①②⑤

C.①④⑤D.②③⑤

答案 5.B 6.A

解析 第5题,①为冥古宙,重要的成煤时期主要为古生代和中生代,A错误;③为元古宙,海生藻类繁盛,B正确;④为古生代,恐龙灭绝主要在中生代末期,C错误;⑤为中生代,现代地貌格局基本形成在新生代,D错误。第6题,⑤时期为中生代,这一时期爬行动物盛行,如恐龙,裸子植物极度兴盛,小型哺乳动物出现,②④⑤符合题意;鱼类出现在古生代,①错;蕨类植物出现在古生代,③错。故选A。

下图为“地球各圈层划分示意图”。据此完成7~8题。

7.下列表述正确的是( )

A.D+E为地壳 B.F+G为岩石圈

C.F+G为地核 D.E+F为地幔

8.下列有关岩石圈的叙述,正确的是( )

①包括地壳和地幔 ②位于软流层以上 ③岩石圈与生物圈关系密切 ④厚度不一,大陆部分厚,大洋部分薄,甚至缺失

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

答案 7.D 8.B

解析 第7题,图中A是大气圈,B是生物圈,C是水圈,D是地壳,E是上地幔顶部,F是软流层以下的地幔,G是地核。软流层以上的E+D(地壳)是岩石圈;位于莫霍界面和古登堡界面之间的E+F是地幔。故选D。第8题,地壳和上地幔顶部构成岩石圈,①错误;岩石圈位于软流层以上,不会缺失,②正确、④错误;生物圈并不单独占有空间,而是渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,生物的绝大部分集中在地面以上100米到水面以下200米的范围内,因此岩石圈与生物圈关系密切,③正确。故选B。

2020年3月25日10时49分(北京时间)在千岛群岛发生7.5级地震,震源深度30千米。下面图1为“震中位置(图1中甲)示意图”,图2是“地球内部地震波传播速度示意图”。据此完成9~11题。

9.此次地震的震源位于地球内部圈层的( )

A.地壳 B.地幔

C.内核 D.外核

10.地震发生后,正在千岛群岛附近海域航行轮船上的人感受到的震动是( )

A.先水平晃动,后上下颠簸

B.先上下颠簸,后水平晃动

C.有水平晃动,无上下颠簸

D.有上下颠簸,无水平晃动

11.形成船上这种震动特点的原因是( )

A.横波可以通过液体传播,纵波不能通过液体传播

B.横波可以通过气体传播,纵波不能通过气体传播

C.纵波可以通过固体传播,横波不能通过固体传播

D.纵波可以通过液体传播,横波不能通过液体传播

答案 9.B 10.D 11.D

解析 第9题,根据题意,地震发生在千岛群岛,该地主要以海洋为主,且震源深度为30千米,而海洋地壳厚度通常为5~10千米,所以此次地震的震源位于地幔,B项正确。 第10题,地震发生后,正在千岛群岛附近海域航行轮船上的人感受到的震动应该是上下颠簸,无水平晃动。因为地震波的纵波传播速度快,最先传播到地面,而横波只能通过固体传播,无法通过液体传播,所以轮船无水平晃动,D项正确。第11题,地震波的纵波可以通过固体、液体、气体传播,但横波只能通过固体传播,无法通过液体和气体传播,D项正确。

枫树湾距离丹东120多千米,森林覆盖率达97%,是名副其实的天然“氧吧”。秋季,其独特的枫叶景观,灿烂似锦,形成亮丽的风景线。据此完成12~13题。

12.枫树湾是名副其实的天然“氧吧”,得益于( )

A.岩石圈 B.大气圈

C.水圈 D.生物圈

13.该景观说明( )

A.地理环境各要素相互联系、相互影响、相互制约

B.地球各圈层都是连续而不规则的,且都相互渗透

C.地球各圈层独立发展变化,不受人类活动影响

D.各圈层内部物质运动的能量都来自太阳辐射能

答案 12.D 13.A

解析 第12题,枫树湾森林覆盖率达97%,森林可以通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气。故枫树湾是名副其实的天然“氧吧”,得益于森林覆盖率高,森林属于生物圈,故选D。第13题,该景观的形成说明地理环境各要素之间是相互联系、相互影响的,它们之间不断进行着物质迁移与能量的转化,A正确,C错误。地球上的圈层主要有水圈、生物圈、岩石圈、大气圈等,水圈是连续而不规则的圈层,其他圈层是有各自规则的,B错误。各圈层内部物质运动的能量主要来自三个方面,分别是地球内能、重力能、太阳辐射能,D错误。 宙

代

纪

主要生物进化

矿产形成

动物

植物

其他

显生宙

新生代

第四纪

人类出现

被子植物高度繁盛

人类出现是生物发展史上的重大飞跃

新近纪

哺乳动物快速发展

古近纪

中生代

白垩纪

爬行动物盛行,尤其是恐龙;中后期,一些爬行动物进化出羽毛,开始向鸟类发展;小型哺乳动物出现

裸子植物极度兴盛

末期,物种大灭绝

主要的成煤期

侏罗纪

三叠纪

古生代

二叠纪

晚古生代脊椎动物发展:早期鱼类大量繁衍;中期两栖类形成;晚期爬行动物出现

晚古生代,蕨类植物繁盛;晚期,裸子植物开始出现

末期,物种大灭绝

重要的成煤期

石炭纪

泥盆纪

志留纪

早古生代早期,海洋无脊椎动物空前繁盛

后期,陆地上开始出现低等的植物

奥陶纪

寒武纪

元古宙

前寒武纪

蓝细菌大爆发,演化出真核生物和多细胞生物

重要的成矿期,形成铁、金、镍、铬等金属矿产

太古宙

出现了蓝细菌等原核生物

冥古宙

只有一些有机质,没有生命的迹象

指示作用

根据地层组成物质的性质和化石特征,可以追溯地层沉积时的环境特征

举例

红色岩层指示氧化环境

黑色页岩并含黄铁矿指示还原环境

珊瑚化石指示清澈温暖的浅海环境

破碎的贝壳指示滨海环境

类型

传播特点

用途

方向

速度

介质

纵波(P波)

传播方向与震动方向一致

较快

可通过固体、液体和气体传播

运用地震波在介质中传播速度的变化,推测其两侧物质的差异

横波(S波)

传播方向与震动方向垂直

较慢

只能通过固体传播

油气等化石燃料多储存在沉积岩中。

地壳厚薄不一,其中海洋地壳薄,一般为5~10千米,大陆地壳厚,有高大山脉的地方地

壳会更厚。“钻井深8 588米”,说明该钻井未穿透地壳,也未达莫霍面,更未穿透岩石圈,也不会即将穿透地幔。

相关教案

这是一份2025版高考历史一轮总复习教案选择性必修1第15单元官员的选拔与管理第43讲中国官员的选拔与管理第3课时西方的文官制度,共3页。教案主要包含了西方文官制度出现的背景,西方文官制度的建立,西方文官制度的特点和影响等内容,欢迎下载使用。

这是一份2025版高考历史一轮总复习教案选择性必修1第14单元政治制度第41讲中国政治制度的形成与发展中国历代变法和改革第3课时中国历代变法和改革,共6页。教案主要包含了中国古代的重要变法和改革,中国近代的改革探索,新中国成立以来的重要改革等内容,欢迎下载使用。

这是一份2025版高考历史一轮总复习教案选择性必修1第14单元政治制度第41讲中国政治制度的形成与发展中国历代变法和改革第1课时中国古代政治制度的形成与发展,共7页。教案主要包含了先秦时期的政治制度,秦朝的政治制度,两汉至明清时期政治制度的演变等内容,欢迎下载使用。