所属成套资源:2023-2024学年统编版高中语文必修上册同步练习(含解析)(41份)

人教统编版6.2 插秧歌同步测试题

展开

这是一份人教统编版6.2 插秧歌同步测试题,共15页。试卷主要包含了语言文字运用,六句诗人巧妙地插入了画外音,名篇名句默写,古代诗歌阅读等内容,欢迎下载使用。

一、语言文字运用

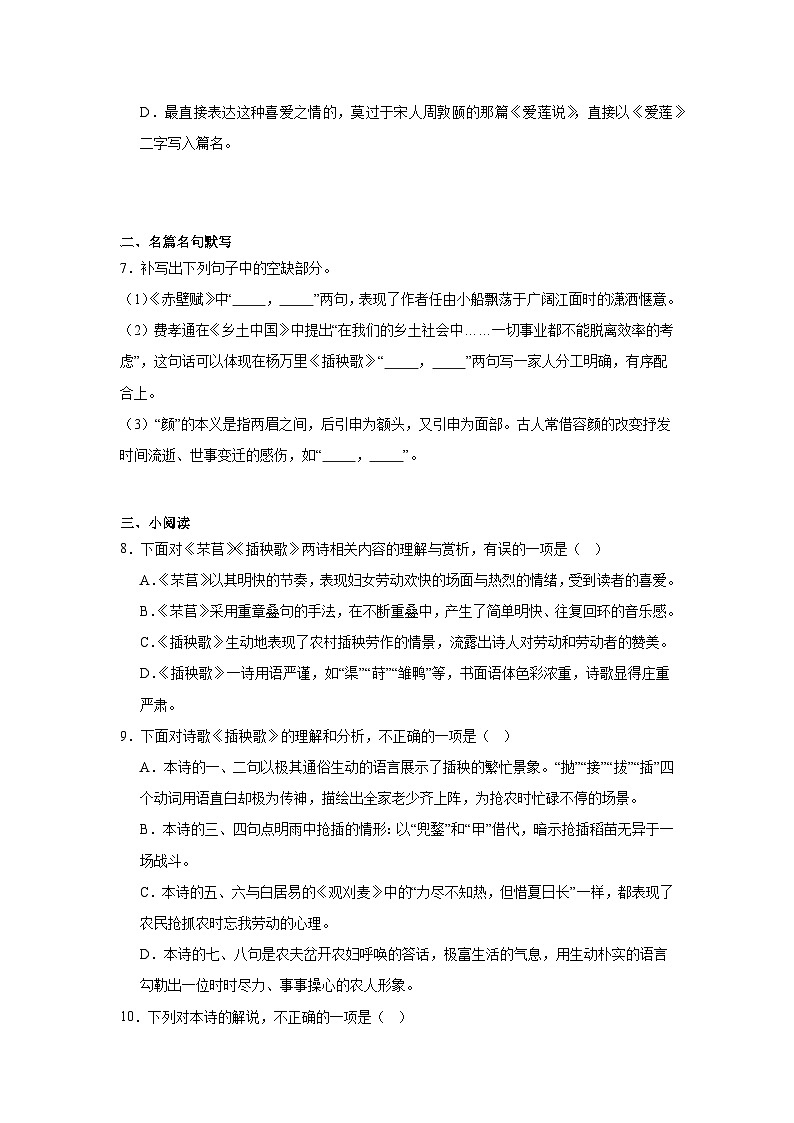

1.下列对《插秧歌》的理解,有误的一项是( )

A.诗的开头两句,以极其通俗的语言,展示了插秧时的繁忙景象。

B.“笠是兜鍪蓑是甲”一句运用了夸张手法,说明插秧就是一场抢天时的战斗,突出了劳动的艰辛。

C.第三、四句写天公发威,大雨滂沱,而诗人别出心裁地把雨具“斗笠”比作头盔,“蓑衣”比作铁甲,不仅新鲜独特,而且暗示插秧就是一场紧张的战斗。

D.第五、六句诗人巧妙地插入了画外音:农妇招呼农夫暂憩片刻且用早餐,可是农夫照样低头弯腰劳作,这就意味着劳动紧张到了极点,分秒不能停。

阅读下面的文字,完成下面小题。

比“二十四节气”本身更重要的,是其背后蕴含的深厚文化内涵。比如,很多节气与众多民俗相互依存、相依相融,立春和春节、惊蛰与“龙抬头”、夏至跟端午节、秋分与中秋节等都有着直接的内在联系;而立春、清明、立夏、冬至等,早已形成丰富多彩的民俗传习,成为东亚乃至东南亚各民族的文化与感情纽带。

去年,“二十四节气”被列入联合国科教文组织人类非物质文化遗产代表名录。“二十四节气”作为中国历法的独特创造,由指导农业生产而来,是古人智慧和勤劳的结晶,其背后蕴藏的深厚文化是一笔宝贵的财富。“二十四节气”的一些文化符号,依然是维护社会生活秩序的重要依据,并激励着民族精神。例如,“一年之计在于春”,________;“春耕、夏耘、秋收、冬藏”,_________;“大雁南飞、春燕归巢”,_____________。

千年文明,生生不息。无论社会怎样发展,时代如何变迁,科技怎样发达,守住了传统文化之脉,才能筑牢民族之魂。因此,“二十四节气”理应通过一些与时俱进的方式传承、弘扬下去。

2.依次填入文中三处横线上的语句,全都恰当的一项是( )

A.提示我们认知和尊重生命节律;发酵着海外游子对祖国的情思;督促我们顺应天时、勤奋有为。

B.督促我们顺应天时、勤奋有为;提示我们认知和尊重生命节律;发酵着海外游子对祖国的情思。

C.提示我们认知和尊重生命节律;督促我们顺应天时、勤奋有为;发酵着海外游子对祖国的情思。

D.督促我们顺应天时、勤奋有为;发酵着海外游子对祖国的情思;提示我们认知和尊重生命节律。

3.根据“二十四节气”歌,下列选项与杨万里《插秧歌》节气相同的一项是( )

A.袅袅凉风动,凄凄寒露零。兰衰花始白,荷破叶犹青。

B.水国芒种后,梅天风雨凉。露蚕开晚簇,江燕绕危樯。

C.空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。

D.赤日几时过,清风无处寻。经书聊枕籍,瓜李漫浮沉。

阅读下面文字,完成下列小题。

古人很早就体会到了赏荷所带来的美妙感受,并且毫不掩饰自己对荷花的喜爱。这从大量的古诗词中可以看出。譬如汉朝乐府那句“江南可采莲,莲叶何田田”,描述了在茂盛的莲叶间采莲之乐趣。又如南宋诗人杨万里的名句“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,道出了荷花之美在于色彩的映衬,在于成片的气势而非 ① 。最直接表达这种喜爱之情的,莫过于宋人周敦颐的那篇《爱莲说》,直接以《爱莲》二字写入篇名。荷花还是传统国画的重要题材,在中国绘画史上,荷花为主要内容的国画历代精品不在少数。在现代作家朱自清的名篇《荷塘月色》中,清华园里月色下的荷塘美景被展现得 ② 。自古以来入诗、入文、入画的植物不在少数,但是能像荷花这样留下这么多经典作品的,大概不是很多。荷花之所以能得到文人雅士的喜爱,一是因为美好的外形。其姿态的优雅与古典,颜色的淡雅与清新,给人以美的享受;二是因为所附着的象征意义,荷花 ③ ,卓尔不群,有如谦谦君子一般。除此之外,我以为,人们喜爱荷花还有一个重要原因,便是荷花的同生产品——藕和莲子。

4.依次在文中横线上填入恰当的成语。

5.文中画横线的句子有语病,请修改。

修改后的句子:

6.下列各句中,标点符号使用不正确的一项是( )

A.譬如汉朝乐府那句“江南可采莲,莲叶何田田”,描述了在茂盛的莲叶间采莲之乐趣。

B.我以为,人们喜爱荷花还有一个重要原因,便是荷花的同生产品——藕和莲子。

C.自古以来入诗、入文、入画的植物不在少数,但是能像荷花这样留下这么多经典作品的,大概不是很多。

D.最直接表达这种喜爱之情的,莫过于宋人周敦颐的那篇《爱莲说》,直接以《爱莲》二字写入篇名。

二、名篇名句默写

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《赤壁赋》中“ , ”两句,表现了作者任由小船飘荡于广阔江面时的潇洒惬意。

(2)费孝通在《乡土中国》中提出“在我们的乡土社会中……一切事业都不能脱离效率的考虑”,这句话可以体现在杨万里《插秧歌》“ , ”两句写一家人分工明确,有序配合上。

(3)“颜”的本义是指两眉之间,后引申为额头,又引申为面部。古人常借容颜的改变抒发时间流逝、世事变迁的感伤,如“ , ”。

三、小阅读

8.下面对《芣苢》《插秧歌》两诗相关内容的理解与赏析,有误的一项是( )

A.《芣苢》以其明快的节奏,表现妇女劳动欢快的场面与热烈的情绪,受到读者的喜爱。

B.《芣苢》采用重章叠句的手法,在不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐感。

C.《插秧歌》生动地表现了农村插秧劳作的情景,流露出诗人对劳动和劳动者的赞美。

D.《插秧歌》一诗用语严谨,如“渠”“莳”“雏鸭”等,书面语体色彩浓重,诗歌显得庄重严肃。

9.下面对诗歌《插秧歌》的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本诗的一、二句以极其通俗生动的语言展示了插秧的繁忙景象。“抛”“接”“拔”“插”四个动词用语直白却极为传神,描绘出全家老少齐上阵,为抢农时忙碌不停的场景。

B.本诗的三、四句点明雨中抢插的情形:以“兜鍪”和“甲”借代,暗示抢插稻苗无异于一场战斗。

C.本诗的五、六与白居易的《观刈麦》中的“力尽不知热,但惜夏日长”一样,都表现了农民抢抓农时忘我劳动的心理。

D.本诗的七、八句是农夫岔开农妇呼唤的答话,极富生活的气息,用生动朴实的语言勾勒出一位时时尽力、事事操心的农人形象。

10.下列对本诗的解说,不正确的一项是( )

A.《插秧歌》描绘了一幅农家总动员,雨中抢插秧苗的风俗图画,全诗写得新、奇、快、恬,充分体现了诚斋体的风格。

B.《插秧歌》一二两句中,以“抛”字最妙,活画出秧束雨中飞舞的情态。读完这两句,热火朝天的劳动场面,便如在眼前。

C.《插秧歌》写热火朝天的劳动场面,其中第三句“笠是兜鍪蓑是甲”运用了借代的修辞手法。

D.《插秧歌》句句平易自然,却又不乏新奇快语,作者运用口语化的语言,随意撷取田夫的肢体动作和对答语言,使读者有身临其境之感。

11.《插秧歌》是一幅描绘农忙时节的风俗图画,其中第三句“笠是兜鍪蓑是甲”看似“游离诗外”,实则堪称“神来之笔”,请作简要赏析。

12.《插秧歌》是怎样描绘江南农家紧张忙碌而又秩序井然的插秧情景的?

四、古代诗歌阅读

阅读下面两首诗,完成下面小题。

清平乐·村居

辛弃疾

茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

13.下列对这两首诗词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.两首诗词都运用了白描手法描绘农民生活,也都运用了动作、语言、神态等细节刻画塑造人物形象。

B.辛词紧紧围绕着小溪,布置画面,展开人物的活动。文中多处“溪”字的使用使得画面的布局紧凑。

C.杨诗开篇点题,直叙插秧其事,“抛”“接”“拔”“插”等动词的使用,突出了劳作的紧张有序。

D.杨诗通过两个新颖的比喻化板滞为飞动,形成一股活泼灵动的气势,描绘了农人如士兵奋战的场景。

14.这两首诗词虽然都有对劳动场面的描写,但是诗词表达的主旨并不相同,请结合文本简要赏析。

阅读下面这两首诗,完成下面小题。

插田歌(节选)

刘禹锡

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白纻裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

15.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.刘诗以花鸟发端,通过简练的笔触,勾勒出一幅意趣盎然的美丽画面。

B.刘诗中诗人举目眺望,能看到远处田埂在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现。

C.刘诗中写到了农父农妇的衣着,白裙绿衣映照绿苗白水,色调分外和谐。

D.《插秧歌》似是率口而出,却又不失耐人寻味的新鲜之意和活泼之趣。

16.两首诗都展现了劳动场景,同中有异,请结合文本赏析其不同之处。

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

17.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.一、二句连用“抛”“接”“拔”“插”四个动词,描绘了田夫一家四人分工插秧,忙碌而井然,准确具体。

B.三句将“斗笠”比作头盔,“蓑衣”比作铠甲;四句描写雨大而急,暗示抢插稻秧无异一场紧张的战斗。

C.“渠”,代词,他;五、六句表现了田夫、田妇、大儿、小儿插秧的繁忙,为了抢时插秧,顾不得吃饭。

D.七、八句呈现的是田夫与送饭老人的对话,话语直接朴实,也隐含着让老人赶快回家别淋雨的关切。

18.《唐宋诗》中评价本诗有“一股活泼泼的生活气息”。请结合全诗简要分析。

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

西山草堂

许浑

何处少人事?西山旧草堂。

晒书秋日晚,洗药石泉香。

后岭有微雨,北窗生夜凉。

徒劳问归路,峰叠绕家乡。

19.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.开篇运用设问,起到强调的作用,突出西山草堂安静幽僻,没有尘俗之事打扰。

B.颔联描述诗人在西山草堂的日常生活,如在秋日晒书,用泉水洗药等,富有生活气息。

C.这首诗歌语言明白如话,浅显易懂,没有过多雕饰,这样的风格和杨万里的《插秧歌》类似。

D.结尾托物言志,通过描写围绕家乡的山峰,来表现自己无法回归、徒劳询问的无奈。

20.许浑诗多写“水”,素有“许浑千首湿,杜甫一生愁”之称。请分析本诗中的水有怎样的作用。

阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。”

文氏外孙入村收麦

苏辙

欲收新麦继陈谷,赖有诸孙替老人。

三夜阴霪败场圃,一竿晴日舞比邻。

急炊大饼偿饥乏,多博村酤劳苦辛。

闭廪归来真了事,赋诗怜汝足精神。

21.下列对诗歌的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.杨诗中,“小儿”“鹅儿”“照管”等口语富有生活气息,体现了杨万里活泼自然、饶有谐趣的创作风格。

B.杨诗中,田夫对妻子的关心不屑回答,转而叫她提防鹅鸭作践庄稼,简单的话语表现出农家的艰辛。

C.苏诗颈联中,诗人通过“急炊大饼”“多博村酤”等生活场景,从侧面表现了麦收的繁忙辛苦,构思巧妙。

D.苏诗尾联中的人称由上文的“诸孙”转变为“汝”,这一人称变化更能亲切地表达对外孙辛勤劳作的赞美。

22.必修上册以“劳动”为主题的单元最初收录了《芣苢》和《文氏外孙入村收麦》,但后来用《插秧歌》替换了《文氏外孙入村收麦》。你认为哪一首诗更适合编入该单元?请结合诗歌内容谈谈你的理解。

参考答案:

1.B

【详解】本题是综合性考查题目,主要考查对诗歌内容、手法、主旨等的理解能力。

B项,“‘笠是兜鍪蓑是甲’一句运用了夸张手法”理解有误。“笠是兜鍪蓑是甲”一句,作者运用比喻,别出心裁地将“斗笠”比作头盔,“蓑衣”比作铁甲,暗示插秧简直就是一场紧张的战斗,农家儿女正像全副武装的士兵一样在与天奋斗,与地拼搏。

故选B。

2.B 3.B

【解析】2.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第一空,“一年之计在于春”意指一年的计划要在春天考虑安排。比喻凡事要早做打算,开头就要抓紧。要在一年(或一天)开始时多做并做好工作,为全年(或全天)的工作打好基础。而且古今中外许多文人墨客对春的赞美诗更是比比皆是,人们还将人的年轻时期称为“青春”,歌颂春的创造力,强调春的宝贵。所以此句强调顺应天时、勤奋有为。

第二空,“春生夏长秋收冬藏”为春天萌生,夏天滋长,秋天收获,冬天储藏。指农业生产的一般过程。亦比喻事物的发生、发展过程。此句强调认识和尊重生命节律。

第三空,“大雁南飞”是指每到秋天,北方寒冷的气候不再适合大雁,大雁就会飞往温暖的南方。大雁南飞的寓意是思乡之情。“春燕归巢”指春天的燕子又飞回老窝。比喻游子喜归故里。此句强调海外游子对祖国的情思。

故选B。

3.本题考查学生理解诗句的能力。

杨万里《插秧歌》里的节气是芒种。

A.根据“凄凄寒露零”可知是寒露。

B.根据“水国芒种后”可知是芒种。

C.根据“天气晚来秋”可知是处暑。

D.根据“赤日几时过”可知是大暑。

故选B。

4.①一枝独秀

②淋漓尽致

③亭亭玉立 5.在中国绘画史上,以荷花为主要内容的历代国画精品不在少数。 6.D

【解析】4.本题考查学生正确使用成语的能力。

第一空,根据“在于成片的气势而非”,此处是说荷花之美在于相互的映衬,而非一枝的美丽,可用“一枝独秀”。一枝独秀:形容在同类事物中最为突出,最为优秀。

第二空,此处是说清华园里月色下的荷塘美景在《荷塘月色》一文中完全展现出来,可用“淋漓尽致”。淋漓尽致:形容文章、谈话表达得十分透彻,充分。也形容暴露得彻底。

第三空,此处是说荷花挺拔奇丽,可用“亭亭玉立”。亭亭玉立:形容身材硕长秀美的女子或挺拔奇丽的花木。

5.本题考查学生辨析并修改病句的能力。

画线句子有两处语病:

一是语序不当,“历代”应放在“国画”之前;

二是成分残缺,“荷花”前缺少介词“以”。

6.本题考查学生正确使用标点符号的能力。

D.“《爱莲》”书名号应为双引号。因为这里是强调“爱莲”两个字,用书名号则表示这是一篇文章。

故选D。

7. 纵一苇之所如 凌万顷之茫然 田夫抛秧田妇接 小儿拔秧大儿插 弟走从军阿姨死 暮去朝来颜色故(雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改)

【详解】本题考查学生默写常见的名篇名句的能力。

注意重点字的写法:“苇”“凌”“抛”“拔”“暮”“雕”“砌”。

8.D

【详解】本题考查学生对诗歌的理解和赏析的能力。

D.“书面语体色彩浓重,诗歌显得庄重严肃”错误。《插秧歌》通篇用口语、俗语连缀成句,浅显而真实。

故选D。

9.B

【详解】本题考查学生理解诗歌内容,鉴赏诗歌表达技巧的能力。

B.“以‘兜鍪’和‘甲’借代”理解错误。这里用的不是借代的修辞手法,而是运用比喻的修辞手法,诗人将“斗笠”比作“兜鍪”,即古代战士戴的头盔,“蓑衣”比作铠甲,充溢着一股火药味儿,暗示了冒雨插秧恰如紧张的战斗。

故选B。

10.C

【详解】本题考查学生对诗歌的理解和鉴赏能力。

C.“借代”错,“笠是兜鍪蓑是甲”是比喻的修辞。

故选C。

11.此句在结构上有承上启下的作用;内容上用“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“蓑”,暗示了冒雨插秧恰如一场紧张的战斗;也突出了农忙抢种的题旨。

【详解】本题考查学生赏析诗句的能力。

“笠是兜鍪蓑是甲”其实并未“游离诗外”,它是对雨具的描写,上联写的是全家老少齐上阵的插秧的繁忙景象,既然要抢农时,自然不敢稍微懈怠,时值农忙,偏又阴雨连绵,这使本来就紧张繁忙的插秧劳作更为艰辛。

为了写好这场“虎口夺食”的抢插场景,诗人别出心裁地将“斗笠”比作头盔,“蓑衣”比作铠甲,整个用战斗场面来摹写紧张的劳作。这样,看似充溢着一派紧张气氛,却是用语新鲜活泼--农家儿女正像全副武装的战士,与天奋斗,与地拼搏。两个形象化的比喻叠用,给人一种紧张的,似乎生命攸关的气势,“活泼”的画面给人留下很深的印象。“雨从头上湿到胛”,尽管带“盔”披“甲”,仍淋得浑身湿透,可见雨之密、之急、之大,农人们插秧的辛苦、艰难可想而知。这更衬托出农人插秧之“忙”,也能使读者更为真切地感受农人们吃苦耐劳的精神,突出了农忙抢种的题旨。

12.①通过插秧时的动作描写,如“抛”“接”“拔”“插”等动作描写了一家人齐心协力、分工合作的劳动场面。

② 通过比喻,将“蓑笠”比喻为战士的铠甲和头盔,暗示农田劳作像战场作战一样紧张。

③ 通过环境描写侧面烘托,如用雨势大烘托劳作的辛苦。

④ 通过语言描写,透露出农民种植庄稼的尽心和不易。

【详解】本题考查学生赏识诗歌表现手法的能力。

“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”,诗的头两句,以极其通俗的语言,展示了插秧的繁忙景象:全家老少齐上阵,一家其乐融融的干农活,丈夫把秧苗扔给妻子,小儿子拔秧苗,大儿子插下,有抛有接有拔有插,忙个不停。诗人通过插秧时的动作描写,如“抛”“接”“拔”“插”等动作描写了一家人齐心协力、分工合作的劳动场面。

“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”句写天公发威,大雨滂沱,而诗人别出心裁地把雨具“斗笠”比作头盔,蓑衣比作铁甲,不仅新鲜独特,且暗示:插秧就是一场紧张的战斗,农家儿女全副武装与天斗,与地斗,与雨斗;而“雨从头上湿到胛”又极写雨势之猛,通过环境描写侧面烘托插秧之急迫与艰辛。

“唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答”巧妙地插入了画外音:农妇招呼农夫暂憩片刻且用早餐,可是农夫照样低头弯腰劳作,这就意味着劳动紧张到了极点,分秒不能停。更妙的是农夫还用别的话岔开:秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。这是说,秧苗刚种下,尚未挺拔,况且也没有种完,我怎么能歇得下?然后话题一转嘱咐妻子要管好小鹅小鸭,免得它们到田里糟蹋庄稼。诗人通过语言描写,透露出农民种植庄稼的尽心和不易。

13.A 14.辛词:描绘了清幽宁静的乡村景色和一家五口美好的农家生活,表达了作者对村居生活的喜爱。杨诗:着重突出了插秧时节农事劳作的繁忙紧张艰辛等特点,表达了作者对农人积极向上的劳动精神的赞美,表达了作者对农事生产和农民生活的关心。

【解析】13.本题考查学生综合鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

A.“也都运用了动作、语言、神态等细节刻画塑造人物形象”错误。辛词没有运用语言描写,杨诗没有运用神态描写。

故选A。

14.本题考查学生评价诗歌思想内容的能力。

辛词:描绘了农村一个五口之家的环境和生活画面,借此表现人情之美和生活之趣。“茅檐低小,溪上青青草”以白描手法描述了农村的乡土风俗,呈现出一种清新宁馨的风格。作者把这家老小的不同面貌和情态,以及他们的美好的农家生活描写得有声有色,活灵活现,具有浓厚的生活气息,表现出作者对农村和平宁静生活的喜爱。

杨诗:生动地描绘了江南农户全家总动员插秧的情景:田夫、田妇、大儿、小儿各有分工,拔秧、抛秧、接秧、插秧,紧张忙碌而秩序井然。全诗运用白描手法,紧扣一个“忙”字着力描绘尽情表现,把劳动者的艰辛和劳苦全都表现了出来,表达了作者对农人积极向上的劳动精神的赞美,表达了作者对农事生产和农民生活的关心。

15.B 16.《插田歌》的劳动场景是轻松的,劳动者是愉悦的。表现在:①美景使其轻松:环境优美,草长鸟飞,水田潋滟;②穿戴显其轻松:农民夫妇白裙绿衣,穿戴与景色相谐;③唱和表露其轻松愉快:他们一边劳动一边唱和,声音缠绵柔媚,就像《竹枝词》的音调。

《插秧歌》的劳动场面是繁忙的,劳动者是辛苦的。表现在:①全诗紧扣一个“忙”字着力描绘、尽情表现。前两句四个人物四个动词,勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面:全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契;②三四句是环境刻画,通过对雨具和劳动者淋雨情形的描写,反映插秧的紧张和艰苦;③五至八句是对农家夫妇对话时的情态描写,进一步表现插秧的紧张、农事的繁杂,农家的勤劳和艰辛表现得淋漓尽致。

【解析】15.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“蜿蜒起伏,时隐时现”错,根据第三句“田塍望如线”可知,田埂一眼望去如线般笔直,第四句中的“参差”一词在这里形容水光闪烁。

故选B。

16.本题考查学生赏析诗歌并比较异同点的能力。

《插田歌》的劳动场景是轻松的,劳动者是愉悦的。

①美景使其轻松:“冈头花草齐,燕子东西飞。田塍望如线,白水光参差”,冈头花草崭齐、燕子穿梭飞舞、田埂笔直如线、清水粼粼闪光。环境优美,草长鸟飞,水田潋滟,在这样的美景中劳动,心情也是愉快的。

②穿戴显其轻松:“农妇白纻裙,农父绿蓑衣”,穿着白麻布做的衣裙的农妇和披着绿草编的蓑衣的农夫,白裙绿衣与绿苗白水的鲜明色彩分外调和,传达出一种朴素的人文美,也展示了自然生机的美与明媚春光的和谐统一。

③唱和表露其轻松愉快:“齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》”,他们一边劳动一边唱和,虽然诗人远在郡楼之上,又加之农夫农妇们是以地方俚语唱和,必然使诗人无法辨清其词,却亦能欣赏其旋律,这些歌虽然是俚歌,也缠绵柔媚、如琢如磨。

《插秧歌》的劳动场面是繁忙的,劳动者是辛苦的。

①全诗紧扣一个“忙”字着力描绘、尽情表现。“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”这分工何等明确,何等精细。拔秧活轻,小儿干,接秧也轻,田妇干;比较起来,抛秧插秧活重,田夫和大儿干。“抛”、“接”、“拔”、“插”,四个动词,准确具体。尤以“抛”字最妙,活画出秧束雨中飞舞的情态。四个人物四个动词,勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面:全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契;

②三四句是环境刻画,“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”,从句中不难领会春雨之密、之急、之大,否则,不至于从头上流入脖颈并沾湿肩膀。以“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“蓑”,充溢着一股火药味儿,正暗示抢插稻苗无异一场紧张的战斗。通过对雨具和劳动者淋雨情形的描写,反映插秧的紧张和艰苦;

③五至八句是对农家夫妇对话时的情态描写,进一步表现插秧的紧张、农事的繁杂,农家的勤劳和艰辛表现得淋漓尽致。“唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答”,前句是个无主兼语句,“唤”的主语没有写出,按诗意应是位老妪或老翁。后句是个无主连动句,按诗意,主语应是“大儿”,还极可能包括完成了本职活茬的田夫、田妇和小儿。老人来叫他们吃早饭,(抢插何其早,自在其中),让他们歇那么小小一会儿,却无人动作,无人答话,似乎对田埂上的呼唤置若罔闻,连抬头看一眼的工夫也没有。不如此,便写不出抢插的紧张程度。

17.D 18.诗歌充满了农村生活气息。

①描写一家老小冒雨插秧的日常劳动场景,分工合作,秩序井然,显得活泼而富有情趣;

②运用口语,语言浅白流畅,生活气息浓郁。

【解析】17.本题考查学生对诗歌的理解和赏析能力。

D.“是田夫与送饭老人的对话”错误。从诗意看,说话的或许是田夫,非二人“对话”。

故选D。

18.本题考查学生赏析诗歌艺术特色的能力。

该诗生动地描绘了江南农户全家总动员插秧的情景:田夫、田妇、大儿、小儿各有分工,拔秧、抛秧、接秧、插秧,紧张忙碌而秩序井然。诗歌充满了农村生活气息。

“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”,分工明确、精细。拔秧活轻,小儿干,接秧也轻,田妇干;比较起来,抛秧插秧活重,田夫和大儿干。“抛”字最妙,活画出秧束雨中飞舞的情态。只两句,热火朝天的劳动场面,跃然纸上。

结句“秧根未稳莳未匝,照管鹅儿与雏鸭”似乎是田夫对送饭老人的回答:“您瞧这稻苗还不栽稳,再说这块田还没插完,您把饭放这儿,我们呆会儿就吃,您得赶紧回去照看好那帮鸡鸭鹅们,它们要来到田里,可就糟了。运用口语,语言浅白流畅,生活气息浓郁。

19.D 20.①第一处的水是“石泉”,诗人以石泉洗药,泉水飘出药香,诗人借此表现出自己超凡脱俗的雅兴和悠然自得的心态。

②第二处的水是“微雨”,微雨下了一夜,让人早上感受到凉气,引发了诗人情绪的转折,由喜转悲,引发对家乡的思念。

【解析】19.本题考查学生鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

D.“托物言志”错误。应是以景结情,含蓄表现对家乡的思念。

故选D。

20.本题考查学生鉴赏诗歌景物形象的能力。

“洗药石泉香”,诗人在此地洗洗药材,感觉泉水香气扑鼻,十分惬意。此处的水是“石泉”,诗人以石泉洗药,泉水飘出药香,描述了他在西山草堂的日常生活,富有生活气息,表现了自己超凡脱俗的雅兴和悠然自得的心态。

“后岭有微雨,北窗生夜凉”,微雨下了一夜,北窗边也能感受到凉意,引发了诗人情绪的转折,由喜转悲,引发“徒劳问归路,峰叠绕家乡”的感慨,诗人在这样的环境中劳作,但他也在思考着回家的路,在峰峦重叠的山岭中回想起故乡的景色,表现了对家乡的思念。

21.B 22.示例:①《插秧歌》更适合。②《插秧歌》生动描绘了农民插秧的劳动场面,表达了作者对勤劳进取的劳动精神的赞美,更契合劳动的主题;③诗中小儿大儿劳动的场景,能唤起中学生参与劳动的意识,达到劳动教育的目的;④《文氏外孙入村收麦》只是写了文氏外孙帮忙“收麦”的事情,以表达亲情为主。(如答《文氏外孙入村收麦》更适合,只要言之成理,可酌情赋分。)

【解析】21.本题考查学生综合鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。

B.“田夫对妻子的关心不屑回答”错,农夫弯腰低头劳作,没有答话,是表现抢插的紧张程度,不是不屑回答。

故选B。

22.本题考查学生评价诗歌思想内容的能力。

首先回答:《插秧歌》更适合。

②《插秧歌》该诗生动地描绘了江南农户全家总动员插秧的情景,田夫、田妇、大儿、小儿各有分工,拔秧、抛秧、接秧、插秧,紧张忙碌而秩序井然。表达了作者对勤劳进取的劳动精神的赞美,更契合劳动的主题。

③诗中“小儿拔秧大儿插”写小儿子把秧苗拔起,大儿子再把秧苗插入水中,小儿大儿劳动的场景,能唤起中学生参与劳动的意识,达到劳动教育的目的。

④《文氏外孙入村收麦》描写的是苏辙晚年闲居颍昌时的日常生活情景。在麦收季节,外孙文骥来村里帮助自己收割麦子,只是写了文氏外孙帮忙“收麦”的事情,以表达亲情为主。

相关试卷

这是一份高中语文人教统编版必修 上册6.2 插秧歌复习练习题,文件包含第11课反对党八股教师版2023-2024学年高一语文同步学与练统编版必修上册docx、第11课反对党八股学生版2023-2024学年高一语文同步学与练统编版必修上册docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共66页, 欢迎下载使用。

这是一份人教统编版必修 上册6.2 插秧歌精品当堂检测题,文件包含62《插秧歌》分层练习-2023-2024学年高一语文同步精品课件+分层练习统编版必修上册原卷版docx、62《插秧歌》分层练习-2023-2024学年高一语文同步精品课件+分层练习统编版必修上册解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共24页, 欢迎下载使用。

这是一份高中语文人教统编版必修 上册第二单元6 (芣苢 插秧歌)6.2 插秧歌优秀综合训练题,文件包含62《插秧歌》课后巩固解析版-人教统编版语文必修上册docx、62《插秧歌》课后巩固原卷版-人教统编版语文必修上册docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。