河南省信阳市2023-2024学年高二下学期7月期末考试语文试题(原卷版+解析版)

展开

这是一份河南省信阳市2023-2024学年高二下学期7月期末考试语文试题(原卷版+解析版),文件包含河南省信阳市2023-2024学年高二下学期7月期末考试语文试题原卷版docx、河南省信阳市2023-2024学年高二下学期7月期末考试语文试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共30页, 欢迎下载使用。

本试卷共8页,23题。满分150分,考试时间150分钟。

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“门”设置在房屋的出入口处。“门”始见于商代甲骨文,古字像两扇打开的大门,《说文·门部》:“门,闻也。从二户,象形。”强调门的通行功能。《释名》:“门,扪也。在外为人所扪摸也。户,护也,所以谨护闭塞也”指出门防卫、抵御野兽侵袭的作用。门的雏形源于穴居野外时古人在洞口设置的障碍物,此时门也多采用竹篱和树叶等自然材料。可见,门的原始功能是御寒和抵御外来灾祸的侵袭,为人类提供安全的避难所。

随着人类对自然环境的适应,开始建立固定居所,设立门户,原始时期的门是人类征服自然的一种象征。在相对封闭的空间里设立门,为人类社会组织最基本的形式—“家”的形成提供了可能。随着“家庭”的形成,家族制延伸到国家结构中,国家有了稳固的社会基础,门是人类由蒙昧向文明进步的里程碑。门对空间进行划分,区别出空间的内外,从单座院落、建筑群、街坊到城市连接,门都起着重要作用;门成为建筑物中最突出的部分,“宅户以门为冠带”,因而门也成为建筑物的代表,是各建筑空间层次转换的媒介。

门与人的生活息息相关,熔铸了人们丰富的心理情感。《韩非子·五蠹》中“构木为巢以避群害,而民悦之”是对门起源的追溯。《诗经》中涉及房门的有51篇之多,其中《大雅·绵》“乃立皋门,皋门有伉。乃立应门,应门将将”对直父传授造房技术,建立皋门、应门进行了详细描述,“伉”“将将”形容城门高大、雄伟庄严。显然,门超越了原始的防御功能,已经带有象征身份和威仪的意思。由此可见,人类早期对门的关注源于原始的实体防卫功能;人们居有所定,家园有安全保障时,门的精神文化功能和审美功能才逐渐显现。

门联结着自己、他人和整个世界,传递空间领域感,成为区分公共空间和私人空间的一个标志。门是空间上的节点,具有通过性、出入自由性的特点。门承担着空间相互联结和阻断的双重功能,空间转化的标志性仪式让使用者的心态发生了变化。门在提供安全感的同时,也对空间进行了划分,在不同的空间内人们的心理感受不同。从门的位置来讲,有院门、宫门、山门、城门、关门、国门等。这些门的建设规则不同,比如宫门的主门都设在宫城的中轴线上,以展示天子受命于天,掌管国家;山门即佛、道教等宗教建筑的大门。这些门时刻提醒人们在出入时所进入的空间领域的变化,随之而来的是思想意识的变化。门是空间划分的标志物,人的心理通过门产生中心与边缘、内与外的转化。穿越门的瞬间,人觉察到空间的转变和属性的变化,正如在出入高校大门时,通过者的身份属性也发生了变化。

(摘编自张芳《门的文化符号研究》)

材料二:

在西方,门的人文意义没有中国古建这么丰富,附加值不多。直到近代,才有自觉的门“道”之哲思。代表性的是德国社会学家、哲学家齐美尔所言:“茅屋是有限单元,是人们在无限空间中为自己选定的一点,门将有限单元和无限空间联系起来,通过门,有界的和无界的相互交界,它们并非交界于墙壁这一死板的几何形式,而是交界于门这一可变的形式。”

在齐美尔看来,门是建筑物中在屋内外架起的一层活动挡板,是永久可变换的形式,更多强调一种设计理念,他所升华的有界与无界,有限与无限的哲理,我国二千多年前便有贤哲提出。《易·系辞上》曰:“是故阖户谓之神,辟户谓之乾,一阖一辟谓之变,往来不穷谓之通。”这“门”之一开一合能“变通”世事。门的意义来源于作为主体的人的渗入,在交互的隔阻与变通中,趣味顿生,而使门之意象化更为突显的是“门气”概念的提出,如:“阴宅穴在地中,止穴内一气。阳宅穴在地上,不专以地气为用,兼取门气……须得门、地两旺,然后可以招诸福。”

“气”在古代中国本指构成宇宙万物的一种自然物质,《易·系辞上》有“精气为物”之说。孟子的“浩然之气”指人的道德修养,王充在《论衡》中提出“精神本以血气为主”,将气与人的精神活动联系起来,而文艺中的“文气”说则是关于文学创作与作者的气质、个性的关系。

“门气”则融汇了各种虚实之气。门主出入被视为“气口”,气口之喻常出现在风水理论的阳宅相法中。所谓“气口如人之口,气之口足,便于顺纳堂气,利人物出入。”门既是内外交通、尊卑秩序、内外景观、气候调节等的枢纽,结合了现实需求与内心感受,门气就是阴阳虚实有无的对立统一,宅内外各种因素要强弱和谐。

古代城市布局中的城门也有“气”之象。《吴越春秋》记载,“阖闾欲西破楚,楚在西北,故立闾门以通天气,因复名之破楚门。”范蠡为勾践经营越都的设计思想是“承天门制城,合气于后土。”城正北建“龙飞翼之楼”象征“天门”,也是为了“通天气”,复国灭吴。

(摘编自袁忠《“门”的审美传承与建筑文化学分析》)

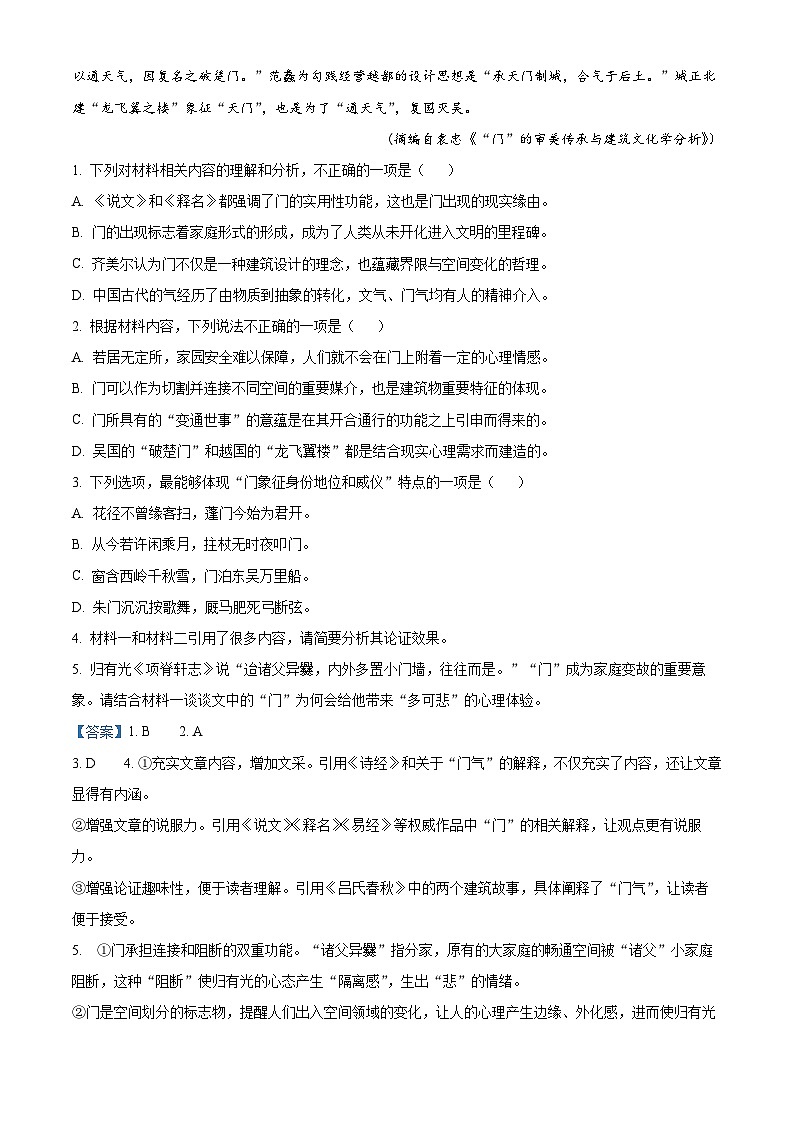

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 《说文》和《释名》都强调了门的实用性功能,这也是门出现的现实缘由。

B. 门的出现标志着家庭形式的形成,成为了人类从未开化进入文明的里程碑。

C. 齐美尔认为门不仅是一种建筑设计的理念,也蕴藏界限与空间变化的哲理。

D. 中国古代的气经历了由物质到抽象的转化,文气、门气均有人的精神介入。

2. 根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 若居无定所,家园安全难以保障,人们就不会在门上附着一定的心理情感。

B. 门可以作为切割并连接不同空间的重要媒介,也是建筑物重要特征的体现。

C. 门所具有的“变通世事”的意蕴是在其开合通行的功能之上引申而得来的。

D. 吴国的“破楚门”和越国的“龙飞翼楼”都是结合现实心理需求而建造的。

3. 下列选项,最能够体现“门象征身份地位和威仪”特点的一项是( )

A. 花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

B. 从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

C. 窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

D. 朱门沉沉按歌舞,厩马肥死弓断弦。

4. 材料一和材料二引用了很多内容,请简要分析其论证效果。

5. 归有光《项脊轩志》说“迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。”“门”成为家庭变故的重要意象。请结合材料一谈谈文中的“门”为何会给他带来“多可悲”的心理体验。

(二)现代文阅读II(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

冰雪花卉

毕淑敏

一个花圈的雏形,已经赫然在目。它像一个正要从母体中娩出的婴儿,带着淋漓的鲜血和蓬勃的生意。在素白的底色上,蜿蜒开放着星辰般灿烂的花卉。赤橙黄绿青蓝紫……不管自然界有无这等颜色的植物,它们在海拔5000公尺的雪山上,恣肆汪洋地开放着……

我们被自己的创造所震撼。一个尚未完成的花圈,似乎比一件成品,带给人更多的恐惧。它象征着死亡刚刚发生。

花圈的主人——几个很年青,很年青的男孩,此刻,睡得好安稳。

挽联是林参谋写的,他的字很飘逸。一个烈士名字里有个字生僻,他练了一遍又一遍,直到写得十分和谐。女兵们绑完最后一朵花的时候,电灯熄灭了,但是女兵们都没有发现电灯的熄灭,因为天已大亮。

一个多么好的高原晴天啊!

女兵们坐卡车护送花圈到墓地。花在太阳下显得非常艳丽,给雪山带来了从未有过的风采。本来是准备把花圈抬到墓地的,显出哀思的深重。但是,没有人能抬得动花圈。高原偷走了人们的气力,使小伙子变得徒有虚名。

女兵们坐卡车护送花圈到墓地去。花在太阳下显得非常艳丽,给雪山带来了从未有过的风采。花团锦簇的圆环,像几枚美丽的胸饰,别在雪山的衣襟上。那半球形的几坏新土,已变成山的一部分,毫不惊心触目。

队伍默哀,队伍肃穆。队伍在这美妙的花环前倾倒,死亡也因此不再恐怖。

简短的仪式结束了。队伍已撤走,女兵们却还久久不肯离去。怎么,就这么完了吗?这些美丽的花呢?

林参谋把花圈集中在一起,平地矗起一座花山。

林参谋掏出打火机,风大缺氧,总也打不着。

“你要干什么?”女兵愤怒地把他围住。

“把它们烧掉!”林参谋终于打着了火苗。

“为什么要烧掉?多么美丽的花啊!”小宛恳求林参谋。他们靠得这样近,以致林参谋闻到了真正的花香。

“让开吧。不烧,他们怎么能收到这些花呢?”班长说。

花在火苗温暖的爱抚中,欢畅地舒展开瓣叶,每一朵花都骤然增大,仿佛刚受到雨水的浇灌。整个花圈变为巨大的光环,波光诡谲,腾空跳跃,好像站满彩色的鸽子。女孩们惊奇地看到她们亲手扎制的花朵,在瞬息之间被火偷走了,魔术般地改变了颜色:白色成为银红,红色变为赤紫,蓝色在火中是纯黑,黄色在火中干脆成为咖啡色……火夺走了姑娘们的创造,它制作出一个更大更辉煌的花圈。

燃烧的都燃烧了,一副通红的钢架像恐龙的骨骼,凸现在苍茫的雪原上。烧不烂的铁丝奇形怪状地挂在钢圈上,风弹拨着它们,发出风铃般的叮当声。

火是通往另一个世界的信使,它袅袅地远去了。

“走吧!”卡车司机催促我们。

“再等一等,等凉一凉。”林参谋说。

“等什么凉!我们已经透心凉了!”女孩子们穿着大头鞋的脚使劲跺,冻土上出现杂乱的脚印,仿佛有一群小巧的野兽在这里停留。

“等钢筋凉了,以后还要用。”林参谋抱着双肩说。

林参谋的确具有战略眼光。他每次到来都携带花纸和噩耗,还有那周而复始的钢圈……但做花圈的过程充满快乐,我们不断地发明创造,设计出人间罕见的花卉。小宛的脸庞是所有花朵中最艳丽的一朵,林参谋也名正言顺地同我们一道忙碌。

“这些花圈太美丽了!”林参谋不只一次由衷地赞叹。

女孩们的花圈,鼓舞着将士们更英勇地保卫着那道国界。

终于有一天……

“请你们做几个花圈。”一个陌生的声音说。

我们大吃一惊,端详着来者。

他很像林参谋,年青而潇洒。但他不是林参谋。

我们终于深深懂得了什么叫军人的死亡。

那圈,那纸,那闪烁如银的灯光……都同以前一模一样,只是少了那人!

“我们,该给林参谋,做一个,最美丽的,花圈”小宛讲,她的脸色像灯光一样惨白。

“可是我们所有会做的花样,林参谋都见过了呀!”我着急地说。

“小宛,这件事就交给你。设计一个人世间最美丽的花圈。”班长说。

林参谋下葬的那一天,我们从车上抬下一架特殊的花圈。圈子还是那么大,这是所有的官兵都看熟了的,钢筋不会胀大也不缩小。不同的是,花圈上罩了一层粉红色纸绞成的网子,如纱如梦,仿佛一位新娘的盖头。肃立的人群像铁壁一样沉默。突然,从纸罩后面传来奇异的嘀哒声,仿佛那里悬挂着一块巨大的秒表……

呼啸的山风像一只粗暴的手,将纸罩唰地一声扯开,抛向无垠的长空。

啊!冰雪花卉!

铁红色的钢架上,缀满了冰雕的花朵。怒放的花朵宛若水晶般剔透。在璀璨的阳光下,把无数耀眼的金针,抛洒在蓝天之中。

我们站立在冰花圈近旁。少女温馨的气息将雪山万古不化的寒冰嘘热,便有点点滴滴情泪似的水珠,潸然而下。

花瓣渐渐地瘦了,花蕊渐渐地软了,花叶渐渐地垂了,花圈渐渐地小了。我们没有流泪,所有的泪,都凝到花朵里去了。铁锈色的钢圈像沐在一场豪雨之中,无数溪流酣畅而下,冻土被敲击出无数小坑。从那一次以后,做花圈的时候,我们再也不说笑。许多年过去了。我再没见过比那更美丽的花圈。

也许,该把那冰雪的花卉烧掉。

火是生与死之间的独木桥。

(摘编自《毕淑敏文集》有删减)

6. 下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )

A. 女兵们制作的花圈鲜艳蓬勃,虽尚未完成,但充满震撼力量又能令人恐惧,因为它代表刚发生的死亡。

B. 小说多次写花圈在洁白而荒凉的雪域高原呈现的美丽状态,旨在说明姑娘们用花环冲淡了死亡的恐怖。

C. 花圈烧完后,女兵着急离开,林参谋却要等钢圈冷却后回收再利用,这间接说明戍边将士经常面临危险。

D. 在葬礼上,林参谋不顾女兵反对而执意烧掉了花圈,因为只有花与火的燃烧才能表达对烈士们的敬意。

7. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 小说用比喻、拟人、排比等手法细致描写花圈燃烧的细节,花与火的碰撞里寄托着沉重的哀思。

B. 小说主要采用“我们”“我”第一人称视角讲述制作并燃烧花圈过程,给人一种真实的代入感。

C. 小说开头写艳丽的彩色花圈,结尾写晶莹剔透的冰雕花圈,反衬出戍边战士们英勇无畏的形象。

D. 小说先是林参谋找女兵做花圈,后来女兵们又为林参谋做花圈,花圈成为贯穿全文的叙事线索。

8. 小说中,“女兵们”在制作花圈的过程中,先是觉得“充满快乐”,林参谋牺牲后,“我们”做花圈时“再也不说笑”了。请结合小说简要分析这样心理变化的原因。

9. 小说中的“冰雪花卉”,在不同的层面有不同的含义,请结合文本加以分析。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

堂谿公谓韩子曰:“臣闻服礼辞让,全之术也;修行退智,遂之道也。今先生立法术,设度数,臣窃以为危于身而殆于躯。何以效之?所闻先生术曰:‘楚不用吴起而削乱,秦行商君而富强。二子之言已当矣,然而吴起支解而商君车裂者,不逢世遇主之患也。’逢遇不可必也,患祸不可斥也。夫舍乎全遂之道而肆乎危殆之行,窃为先生无取焉。”韩子曰:“明先生之言矣。夫治天下之柄,齐民萌之度,甚未易处也。然所以废先王之教,而行贱臣之所取者,窃以为立法术,设度数,所以利民萌、便众庶之道也。故不惮乱主暗上之患祸,而必思以齐民萌之资利者,仁智之行也。惮乱主暗上之患祸,而避乎死亡之害,知明而不见民萌之资夫科身者,贪鄙之为也。臣不忍向贪鄙之为,不敢伤仁智之行。先王有幸臣之意,然有大伤臣之实。”

(节选自《韩非子·问田》)

材料二:

水浊则鱼困,令苛则民乱,城峭则必崩,岸竦则必酏。故夫治国譬若张琴,大弦急则小弦绝矣。故曰:急辔御者,非千里御也;有声之声,不过百里;无声之声,延及四海;故禄过其功者损,名过其实者削;情行合而名副之,祸福不虚至矣。诗云:“何其处也?必有与也;何其久也?必有以也”此之谓也。

公叔文子为楚令尹三年,民无敢入朝。公叔子见曰“严矣。”文子曰:“朝廷之严也,宁云妨国家之治哉?”公叔子曰:“严则下喑,下喑则上聋,聋喑不能相通,何国之治也?盖闻之也:顺针缕者成帷幕,合升斗者实仓廪,并小流而成江海。明主者,有所受命而不行,未尝有所不受也。”

卫灵公谓孔子曰:“有语寡人:‘为国家者,谨之于庙堂之上,而国家治矣。其可乎?’”孔子曰:“可。爱人者则人爱之,恶人者则人恶之。知得之己者亦知得之人所谓不出于环堵之室而知天下者知反之己者也。”

(节选自《说苑·政理》)

10. 材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑

知得之A己者B亦知C得之人D所谓不出E于环堵之室F而知天下者G知反之H己者也。

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 让,指谦逊、推让,与《苏武传》“如惠语以让单于”中的“让”词义不同。

B. 过,指超过,与《促织》“一出门,裘马过世家焉”中的“过”词义相同。

C. 实,指使充满,与《种树郭橐驼传》“早实以蕃”中的“实”词义、用法不同。

D. 其,代词,与《五代史伶官传序》“尔其无忘乃父之志”中的“其”用法相同。

12. 下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 堂谿公认为修身养性、韬光养晦才是保全自身的良策,设立法度会产生不确定因素危及自身安全。

B. 韩非子站在广大百姓立场思考问题,认为不能贪生怕死,只顾明哲保身,主张用法度治理天下。

C. 实情与德行匹配,名声会相随,福祸也不会凭空而来。因此,治国就如同调弦定音,绷太紧易断。

D. 在公叔子看来,积小流能成就江海,圣主明君也是如此,他们虽说有纳谏而不施行的,但能听取谏言。

13. 把材料中画横线句子翻译成现代汉语。

(1)然而吴起支解而商君车裂者,不逢世遇主之患也。

(2)严则下喑,下喑则上聋,聋喑不能相通,何国之治也?

14. 对于治国之道,两则材料分别有什么侧重?请根据材料简要概括。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

将赴荆南寄别李剑州

杜甫

使君高义驱今古,寥落三年坐剑州。

但见文翁能化俗,焉知李广未封侯。

路经滟滪①双蓬鬓,天入沧浪一钓舟。

戎马相逢更何日?春风回首仲宣楼②

【注】①滟灏:即滟灏滩,在四川奉节县东五公里瞿塘峡口,旧时是长江三峡的著名险滩。②仲宣楼:汉末文学家王粲在荆州避难的地方。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 首联直抒胸臆,用“高义”写李剑州品格,“寥落”表达对他遭遇的惋惜。

B. 颔联用典,认为李剑州有文翁、李广之才,为他未能被委以重任而鸣不平。

C. 尾联“仲宣楼”写诗人如王粲避难荆州,托身无所,但春风拂绿,颇感欣慰。

D. 全诗由李剑州写到自己,再由自己的离别之情,一笔兜回李剑州,脉络贯通。

16. 有人认为颈联描绘的画面和抒发的情感与“亲朋无一字,老病有孤舟”《登岳阳楼》)有相同之处,请简要分析。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)姜夔《扬州慢》中“__________,___________”两句以拟人手法描写扬州城受战火摧残而满目疮痍的画面,传达出作者对战争的厌恶之情。

(2)陆游一生无论处江湖之远,还是居庙堂之高,都“未敢忘国忧”,《书愤》中“_______,________”两句借回忆战斗场景表达抗敌报国的壮志。

(3)“海”和“月”是诗歌中的重要意象,古人用它们或渲染气氛,或表达思念之情,或传递美好愿景,如“________________,_______________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共3小题,10分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

晨曦初露,阳光刺破云霞,鸟儿离林觅食,村庄在闪亮的露珠里伸了个懒腰。山民不约而同来到古井旁,沉闷的木桶磕出亘古不变的旋律,唤醒了沉睡一晚后沉静的乡村,井口沸腾了。村民们排成长队,肩膀横杠着两只木桶,桶口朝下,俯冲下去,撞击着井面,一挽一拽,左右两只木桶一上一下晃悠更迭,满满的一担水桶吞噬着井水的容积。阳光照过来,幽清的水花一圈圈荡起波纹,五彩光环映照着井壁上缠绕扭动的水草。流淌的日子,从古井里把一天的希望挑回家。炊烟袅袅升起,古井又回归短暂的宁静,这时候,村庄已完全醒过来了。

我的童年生活里,念念不忘的是几乎每天都是这样的场景。我羸弱的肩膀 A ,只有跟在大人背后,顺着潮湿的青石板路, B 地用手臂挽或者提着些井水,日子久了,却能悟出一些道理:“半桶水容易淌”,“给人一杯水,自己先要有一桶水”,“滴水之恩当涌泉相报”。水缸是每家必备的器皿,一般家庭每天早晚挑水两次。遇上农忙和年关,乡村用水量增大。高峰时段,井口满是黑压压的一片人群,那场面,繁忙却和谐有序,煞是热闹。

殷殷甘泉, C 地流淌,乡村岁月,在井水流逝中延伸开来。

18. 请在文中横线处填入恰当成语。

19. 下列句子中的“过来”与文中加点的“过来”,意义和用法相同的一项是( )

A. 作为一个过来人,他已经忍受过工厂的非人待遇。

B. 他足足烤了两个小时火,棉袄才渐渐地暖和过来。

C. 有一只野兔奔跑过来,几个年轻的炮兵连声呼喊起来。

D. 你不用担心,这里的活儿不多,我一个人就忙得过来。

20. 俗语都包含着丰富的民间智慧,请简要解释文中“半桶水容易淌”这句俗语描述的生活现象和蕴藏的道理。

(二)语言文字运用II(本题共2小题,10分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

如果把牛奶放在一个透明容器里,你会发现它其实有一点点黄色。那么,为什么 ① ?这就涉及到一个物理现象,叫做散射。

散射是指光线在遇到某些物质时,会被分散成不同方向和颜色的现象。比如说,我们看到的天空是蓝色的,是因为太阳光在遇到大气层时,被分散成了不同颜色的光线。其中,蓝色光线散射得最强烈,所以我们看到的天空就是蓝色的。

牛奶里面的脂肪就像大气层一样,它们 ② 。但是不同于大气层,牛奶里面的脂肪颗粒很小,很密集,所以它们会散射所有颜色的光线,而不只是某一种颜色。当所有颜色的光线混合在一起时,就会形成白色光。所以我们看到的牛奶就是白色的。当然,这也不是绝对的。你如果把牛奶放在有颜色的一个容器里,或者放在有颜色的灯光下,就会发现牛奶也会不同的颜色。这是因为容器或者灯光会过滤掉一部分光线,使牛奶只能反射剩下的光线。比如,如果你把牛奶放在一个红色杯子里,在红色灯光下,你就会看到牛奶变成了粉红色。所以,牛奶之所以是白色的,并不是因为它本身就是白色的,而是因为 ③ 。

21. 请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过13字。

22. 文中画波浪线的部分有两处语病,请进行修改,使语言表达准确流畅。可以增删少量词语,但不得改变原意。

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

展开厚重的历史长卷,形形色色的历史人物纷至沓来:孔子、孟子、墨子、屈原、司马迁、苏武、高适、杜甫、柳宗元、苏轼、陆游、辛弃疾……读他们的故事,我们会产生不同的情感,也会对人物做出评价。把握历史人物的生平经历,理解其人生境遇,分析其成败得失,与同学一起,组织一次主题为“历史人物纵谈”的专题讨论会。

请选择两三个彼此有内在关联的人物写一篇文章,呈现你的认识和思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

相关试卷

这是一份河南省信阳市2023-2024学年高二下学期7月期末考试语文试题,文件包含河南省信阳市20232024学年普通高中高二下期末教学质量检测语文试卷pdf、高二期末语文答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共12页, 欢迎下载使用。

这是一份河南省信阳市2023-2024学年高二下学期7月期末考试语文试题,共8页。

这是一份浙江省强基联盟2023-2024学年高二下学期期末考试语文试题(原卷版+解析版),文件包含浙江省强基联盟2023-2024学年高二下学期期末考试语文试题原卷版docx、浙江省强基联盟2023-2024学年高二下学期期末考试语文试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共21页, 欢迎下载使用。