所属成套资源:新高考语文二轮复习高频考点专项练习 (含答案)

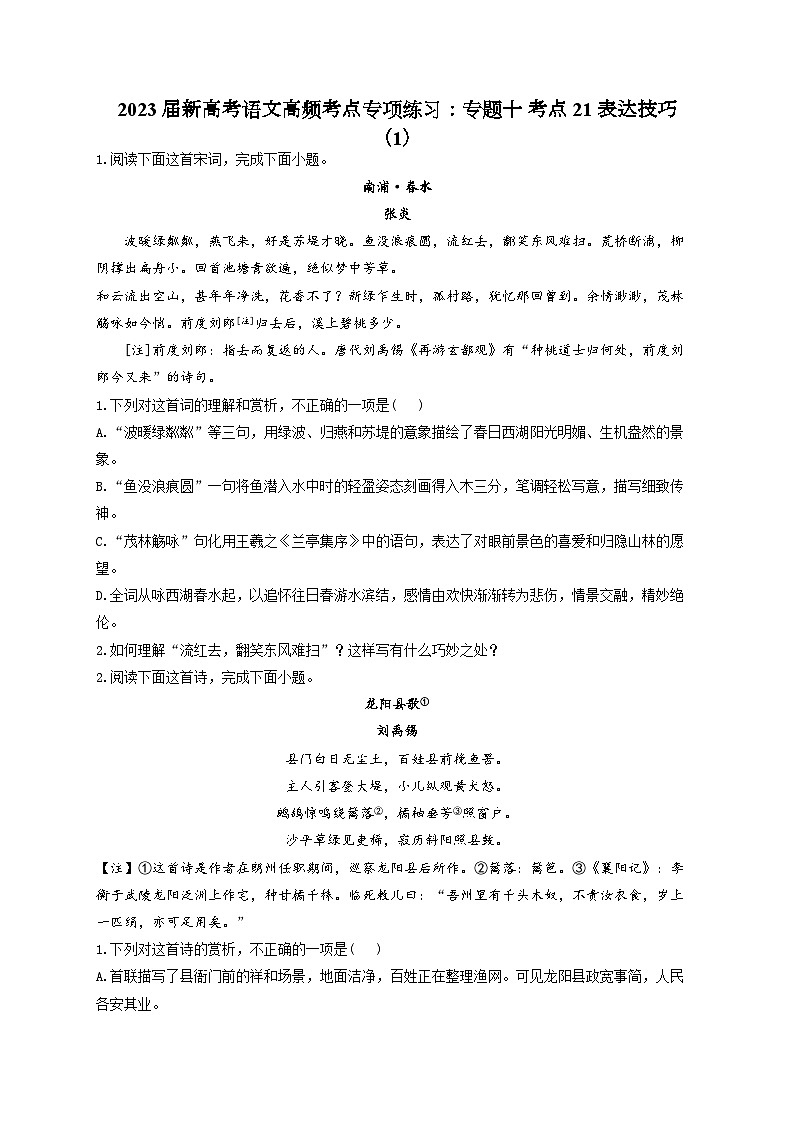

新高考语文二轮复习高频考点专项练习:专题一0 考点二1 表达技巧(1)

展开

这是一份新高考语文二轮复习高频考点专项练习:专题一0 考点二1 表达技巧(1),共7页。试卷主要包含了阅读下面这首宋词,完成下面小题,阅读下面这首唐诗,完成下面小题,阅读下面这首唐诗,完成各题,阅读下面这首唐诗,完成下面各题等内容,欢迎下载使用。

南浦·春水

张炎

波暖绿粼粼,燕飞来,好是苏堤才晓。鱼没浪痕圆,流红去,翻笑东风难扫。荒桥断浦,柳阴撑出扁舟小。回首池塘青欲遍,绝似梦中芳草。

和云流出空山,甚年年净洗,花香不了?新绿乍生时,孤村路,犹忆那回曾到。余情渺渺,茂林觞咏如今悄。前度刘郎[注]归去后,溪上碧桃多少。

[注]前度刘郎:指去而复返的人。唐代刘禹锡《再游玄都观》有“种桃道士归何处,前度刘郎今又来”的诗句。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“波暖绿粼粼”等三句,用绿波、归燕和苏堤的意象描绘了春日西湖阳光明媚、生机盎然的景象。

B.“鱼没浪痕圆”一句将鱼潜入水中时的轻盈姿态刻画得入木三分,笔调轻松写意,描写细致传神。

C.“茂林觞咏”句化用王羲之《兰亭集序》中的语句,表达了对眼前景色的喜爱和归隐山林的愿望。

D.全词从咏西湖春水起,以追怀往日春游水滨结,感情由欢快渐渐转为悲伤,情景交融,精妙绝伦。

2.如何理解“流红去,翻笑东风难扫”?这样写有什么巧妙之处?

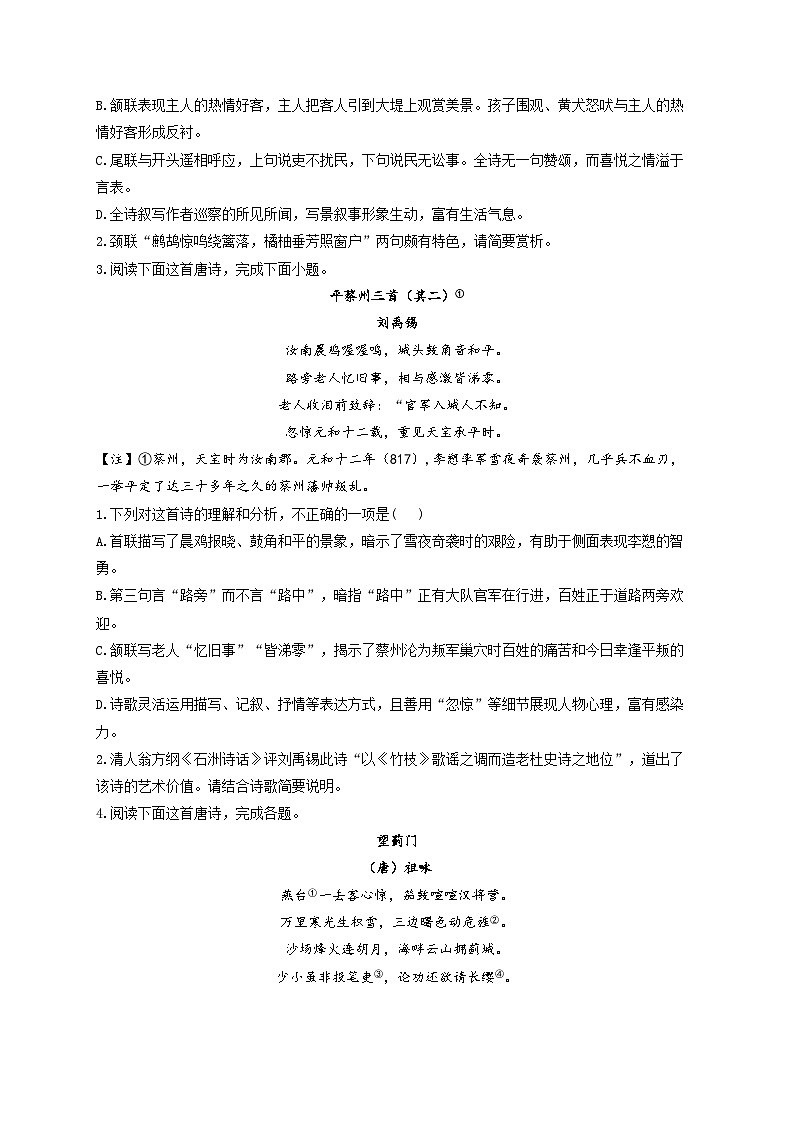

2.阅读下面这首诗,完成下面小题。

龙阳县歌①

刘禹锡

县门白日无尘土,百娃县前挽鱼罟。

主人引客登大堤,小儿纵观黄犬怒。

鹧鸪惊鸣绕篱落②,橘柚垂芳③照窗户。

沙平草绿见吏稀,寂历斜阳照县鼓。

【注】①这首诗是作者在朗州任职期间,巡察龙阳县后所作。②篱落:篱笆。③《襄阳记》:李衡于武陵龙阳泛洲上作宅,种甘橘千株。临死敕儿曰:“吾州里有千头木奴,不责汝衣食,岁上一匹绢,亦可足用矣。”

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联描写了县衙门前的祥和场景,地面洁净,百姓正在整理渔网。可见龙阳县政宽事简,人民各安其业。

B.颔联表现主人的热情好客,主人把客人引到大堤上观赏美景。孩子围观、黄犬怒吠与主人的热情好客形成反衬。

C.尾联与开头遥相呼应,上句说吏不扰民,下句说民无讼事。全诗无一句赞颂,而喜悦之情溢于言表。

D.全诗叙写作者巡察的所见所闻,写景叙事形象生动,富有生活气息。

2.颈联“鹧鸪惊鸣绕篱落,橘柚垂芳照窗户”两句颇有特色,请简要赏析。

3.阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

平蔡州三首(其二)①

刘禹锡

汝南晨鸡喔喔鸣,城头鼓角音和平。

路旁老人忆旧事,相与感激皆涕零。

老人收泪前致辞:“官军入城人不知。

忽惊元和十二载,重见天宝承平时。

【注】①蔡州,天宝时为汝南郡。元和十二年(817),李愬率军雪夜奇袭蔡州,几乎兵不血刃,一举平定了达三十多年之久的蔡州藩帅叛乱。

1.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.首联描写了晨鸡报晓、鼓角和平的景象,暗示了雪夜奇袭时的艰险,有助于侧面表现李愬的智勇。

B.第三句言“路旁”而不言“路中”,暗指“路中”正有大队官军在行进,百姓正于道路两旁欢迎。

C.颔联写老人“忆旧事”“皆涕零”,揭示了蔡州沦为叛军巢穴时百姓的痛苦和今日幸逢平叛的喜悦。

D.诗歌灵活运用描写、记叙、抒情等表达方式,且善用“忽惊”等细节展现人物心理,富有感染力。

2.清人翁方纲《石洲诗话》评刘禹锡此诗“以《竹枝》歌谣之调而造老杜史诗之地位”,道出了该诗的艺术价值。请结合诗歌简要说明。

4.阅读下面这首唐诗,完成各题。

望蓟门

(唐)祖咏

燕台①一去客心惊,笳鼓喧喧汉将营。

万里寒光生积雪,三边曙色动危旌②。

沙场烽火连胡月,海畔云山拥蓟城。

少小虽非投笔吏③,论功还欲请长缨④。

【注】①燕台:原为战国时燕昭王所筑的黄金台,这里代称燕地,泛指边塞重镇平卢、范阳一带地区。②三边:泛指边疆。危旌:高挂的旗帜。③投笔吏:东汉班超在官府中抄写公文,后来投笔从戎。④请长缨:西汉书生终军向皇帝请求用长缨缚番王来朝。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联用“心惊”二字,表示诗人对国事的担忧。“燕台一去”实际上是“一去燕台”的倒装,“汉将营”用了以汉代唐的写法。

B.中间两联以蓟门为立脚点,写的是蓟门远望之景。入目的万里寒光、三边曙色、沙场烽火、海畔云山,景色异常壮阔雄浑。

C.尾联用班超投笔从戎的典故,表达了自己效仿班超从军的愿望。这一愿望在 “客心惊”的铺垫下自然脱出,有水到渠成之妙。

D.全诗意境辽阔雄壮,充满阳刚之美,带有浓郁的盛唐时期的慷慨之气,寄寓着诗人热爱祖国山河的豪情和为国立功的壮志。

2.《唐诗分类绳尺》言此诗“善状物色”,请结合诗句简要分析。

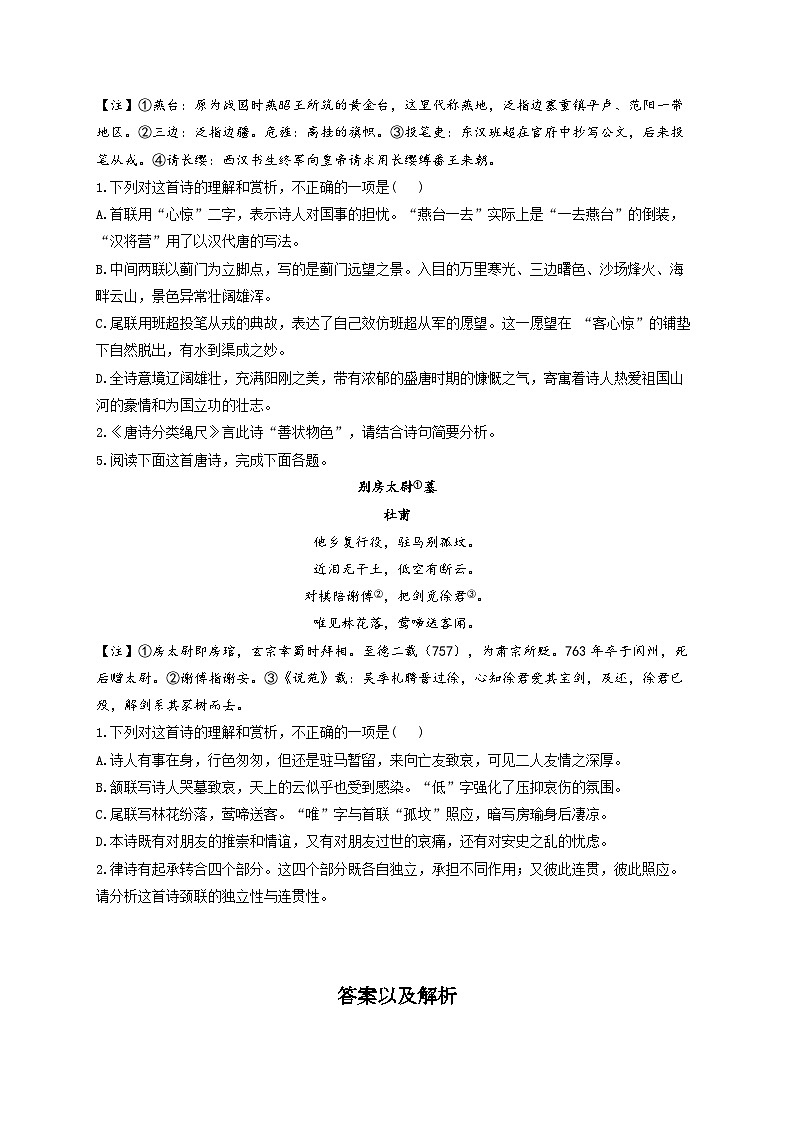

5.阅读下面这首唐诗,完成下面各题。

别房太尉①墓

杜甫

他乡复行役,驻马别孤坟。

近泪无干土,低空有断云。

对棋陪谢傅②,把剑觅徐君③。

唯见林花落,莺啼送客闻。

【注】①房太尉即房琯,玄宗幸蜀时拜相。至德二载(757),为肃宗所贬。763年卒于阆州,死后赠太尉。②谢傅指谢安。③《说苑》载:吴季札聘晋过徐,心知徐君爱其宝剑,及还,徐君已殁,解剑系其冢树而去。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗人有事在身,行色匆匆,但还是驻马暂留,来向亡友致哀,可见二人友情之深厚。

B.颔联写诗人哭墓致哀,天上的云似乎也受到感染。“低”字强化了压抑哀伤的氛围。

C.尾联写林花纷落,莺啼送客。“唯”字与首联“孤坟”照应,暗写房瑜身后凄凉。

D.本诗既有对朋友的推崇和情谊,又有对朋友过世的哀痛,还有对安史之乱的忧虑。

2.律诗有起承转合四个部分。这四个部分既各自独立,承担不同作用;又彼此连贯,彼此照应。请分析这首诗颈联的独立性与连贯性。

答案以及解析

1.答案:1.C

2.第一问:这两句的意思是湖水流动带走落红,反而嘲笑东风不能吹净残花。第二问:这两句运用拟人和借代的修辞手法,形象地写出了落花之色、春光阑珊之态与湖水浩渺之形。

解析:1.本题考查学生对诗词的理解和赏析能力。

C.“归隐山林的愿望”错误。结伴畅游,吟诗作乐。“余情渺渺,茂林觞咏如今悄”意思是可惜当日的欢愉已成过去,只是满怀余情不了,所以应是表达了盛时不再的感慨。

故选C。

2.本题考查学生对诗句内容以及表达技巧的把握能力。

“流红去,翻笑东风难扫”中“流红”指的是把红花流走,“翻”,反而,“东风”,指春风,意思是湖水流动带走落红,反而嘲笑东风不能吹净残花。

本句话中,“红”代指的是落花的颜色,“东风”,代指春风,运用了借代的手法。“笑”“扫”运用了拟人的手法,赋予湖水以人的动作,所以这两句运用拟人和借代的修辞手法,形象地写出了落花之色、春光阑珊之态与湖水浩渺之形。

2.答案:1.B

2.①这两句诗描写的是龙阳县的美景、物产。鹧鸪围绕篱笆边飞边鸣叫,橘柚在门窗之前留下芳香,反映出当地美丽而充满生机的乡村风貌。②动静结合,“鹧鸪惊鸣”“绕篱落”是动景,“橘柚垂芳”是静景,上下句动静结合,反映出百姓安宁祥和的生活状态。③表达了作者对天下安定、百姓安居乐业情景的赞美与欣喜之情。

解析:1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

B.“第四句的孩子围观、黄犬怒吠与‘主人’的热情好客形成反衬”理解错误。“小儿纵观黄犬怒”,写客人来以后引起小小的骚动,说明平时县中来客甚稀,“纵观”写出了县令的平易近人。没有形成反衬。

故选B。

2.本题考查鉴赏诗歌内容,理解诗歌手法,评价诗歌中作者的思想情感的能力。

赏析诗句可从内容、手法及诗人的思想感情三方面作答。颈联“鹧鸪惊鸣绕篱落, 橘柚垂芳照窗户”意思是鹧鸪围绕篱笆边飞边鸣叫,橘柚在门窗之前留下芳香。鹧鸪、篱落、橘柚写出了龙阳县的美景、物产,“饶”“鸣”是乡村美景充满生机。

“鹧鸪惊鸣”“绕篱落” 都是动景,“橘柚垂芳” 则是静景,上下句动静结合。同时“鹧鸪惊鸣”“绕篱落”是从听觉角度,“橘柚垂芳照窗户”是从视觉、嗅觉角度,两句从多方面着笔,写龙阳县的美景、物产,反映出当地充满生机的乡村风貌,反映出百姓安宁祥和的生活状态。

情感上,这两句诗写出了百姓安居乐业的情景,表达了诗人对这种情景的欣喜赞美之情。

3.答案:1. A

2.(1)诗歌以民歌形式记录历史事件,语言平易且富有诗意。首联“喔喔鸣”一词以拟声叠词呈现,生动活泼;“鸣”“平”“零”等词音韵和谐,朗朗上口;老人忆旧事的话语,内容通俗,明白流畅。

(2)诗歌以诗写史,情感沉郁。“元和十二载”,诗人以史笔将平蔡之役著之竹帛,“忆旧事”“皆涕零”“重见承平”的叙述内容中流露出老人于迟暮之年幸见国家中兴的希望与欣慰之情,情感深沉。

解析:1.本题考查学生理解、分析诗歌内容和艺术特色的能力。

A.“暗示了雪夜奇袭时的艰险”错误。首联渲染蔡州凌晨雄鸡报晓、鼓角不悲的和平气氛,并未“暗示了雪夜奇袭时的艰险”。

故选A。

2.本题考查学生鉴赏诗歌艺术特色的能力。

考生作答时应抓住题干中“以《竹枝》歌谣之调而造老杜史诗之地位”进行分析。

《竹枝》歌谣之调:

《竹枝词》本巴、渝一带的民歌,人民边舞边唱,用鼓和短笛伴奏。赛歌时,谁唱得最多,谁就是优胜者。刘禹锡任夔州刺史时,非常喜爱这种民歌,他学习屈原作《九歌》的精神,采用了当地民歌的曲谱,制成新的《竹枝词》,描写当地山水风俗和男女爱情,富于生活气息。体裁和七言绝句一样。但在写作上,多用白描手法,少用典故,语言清新活泼,生动流畅,民歌气息浓厚。

本诗首联“喔喔鸣”一词以拟声叠词呈现,生动活泼;“鸣”“平”“零”等词音韵和谐,朗朗上口。颔联写蔡州老人看到路上一队队雄赳赳的官军,引起了深沉的回忆。诗的后四句叙老人语:官军入城百姓们全然不知。忽然惊异在这元和十二年,重新看到天宝年间的太平时。内容通俗,明白流畅。诗歌以民歌形式记录历史事件,通俗易懂、流走飞动,而又不失之浅近。既平易流畅而又精炼,显示出诗人高度的艺术才能。

造老杜史诗之地位:

“路旁老人忆旧事,相与感激皆涕零”是说,路旁老人回忆起当年往事,面对官军一个个都感激涕零。这两句用速写手法,表现人民对平叛事业的拥护。“忆旧事”实际上是一种对比。蔡州老人看到路上一队队雄赳赳的官军,引起了深沉的回忆。他们见过天宝盛世,享受过国家统一的太平,也经历过安史乱后,蔡州沦为叛军巢穴的痛苦。“忆旧事”到“皆涕零”,深刻揭示了人民对于国家统一的热烈向往和平蔡之役的重大意义。

末四句是说,老人强止住眼泪上前致辞:“官军入城百姓们全然不知。忽然惊异在这元和十二年,重新看到天宝年间的太平时。”诗的后四句叙老人语。“官军入城人不知”一句与开头两句相关合,盛赞李愬用兵如神。最后两句为喜极之语。从天宝末年到元和十二年,已有六十多年之久。历史即将翻过这黑暗的一页,老人于迟暮之年而出乎意外的目睹此等快事,顿觉无比欣慰,满眼光明,对国家的中兴充满希望。诗中特别标明“元和十二载”,是出于诗人的精心安排,他要用史笔将这一重大事件著之竹帛,流传千古。诗歌以诗写史,情感沉郁。

4.答案:1.C

2.①视听结合。既写了看到的积雪、旌旗、烽火、云山等,又写了听到的笳鼓声。②动静结合。旌旗飘飘、烽火连天是动景,积雪寒光、海畔云山是静景。③俯仰结合。诗人登台远望,既俯视下方的军营、积雪,又仰望天上的明月,远处的云山。

解析:1.本题考查学生理解、赏析诗歌内容、情感以及艺术特色的能力。

C.“表达了自己效仿班超从军的愿望”错误,用班超的典故意在表达建功立业的愿望,并不一定是从军。

故选C。

2.本题考查学生鉴赏诗歌表现手法的能力。

诗歌的意思是:登上燕台眺望不禁感到震惊,笳鼓喧闹之地原是汉将兵营。万里积雪笼罩着冷冽的寒光,边塞的曙光映照着旌旗飘动。战场烽火连天遮掩边塞明月,南渤海北云山拱卫着蓟门城。少年时虽不像班超投笔从戎,论功名我想学终军自愿请缨。

感官方面:积雪、旌旗、烽火、云山是视觉所见,笳鼓声调动的是听觉,诗人采用了视听结合的手法。

动静方面:旌旗飘动、烽火连天是动景,而积雪、寒光、海畔、云山是静景,诗人采用了动静结合的手法。

观察角度方面:军营、积雪、海畔是俯视之景,而天上的明月,远处的云山是仰视之景,诗人采用了俯仰结合的手法。

5.答案:1.D

2.(1)独立性:颈联的独立性体现在颈联承担“转”的作用。由颔联的沉痛悼念转到回顾友情,由颔联写眼前转到写回忆,由颔联的墓前景物转到典故意象,由前两联的压抑转到温馨。

(2)连贯性:颈联对房琯的推崇和与房琯的深厚友情,照应颔联,道出来墓前痛悼的原因;因情深而意更悲,明转暗承。“觅徐君”来到墓前,与尾联“莺啼送客”相连贯。

解析:1.本题考查学生分析理解诗歌内容的能力。

D.“对安史之乱的忧虑”理解错误,此诗表现了诗人对亡友的悼念以及对国事的殷忧和叹息,安史之乱此时已经平息,故“对安史之乱的忧虑”过渡解读。

故选D。

2.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

颈联为第三联,在整首诗中起到“转”的作用。依据颔联诗句含义可知,谢傅,指谢安。诗人以谢安的镇定自若、儒雅风流来比喻房琯是很高妙的,足见其对房琯的推崇备至;再依据注释③,《说苑》载:吴季札聘晋过徐国,心知徐君爱其宝剑,等到他回来的时候,徐君已经去世,于是解剑挂在徐君坟的树上而去。诗人以延陵季子自比,表示对亡友的深情厚谊,虽死不忘。作者在本联由颔联的叙写眼前的沉痛哀悼“转”到回顾过去的友情的回忆,由前联凄凉压抑氛围的渲染“转”到本联典故意象的温馨,无不体现此联“转”的独立性。

但在本联独立的同时由与其它三联相互照应,体现着其连贯性。本联写作者对房琯的推崇备至,这又照应前两联,道出他为何痛悼的原因。特别是“觅徐君”来到墓前,这与尾联“莺啼送客”相连贯,整首诗布局严谨,前后关联十分紧密。

相关试卷

这是一份新高考语文二轮复习高频考点专项练习:专题一0二 考点二6 散文(1)(含答案),共11页。试卷主要包含了阅读下面的文字,完成1~4题等内容,欢迎下载使用。

这是一份新高考语文二轮复习高频考点专项练习:专题一0二 考点二5 小说(3)(含答案),共17页。试卷主要包含了阅读下面的文字,完成1~4 题,阅读下面的文字,完成1~3题,阅读下面的文字,完成下面小题,阅读下面的文字,完成1~4题等内容,欢迎下载使用。

这是一份新高考语文二轮复习高频考点专项练习:专题一0二 考点二5 小说(2)(含答案),共12页。试卷主要包含了阅读下面的文字,完成1~4题,子曰,《太平广记》载等内容,欢迎下载使用。