初中语文人教部编版(2024)八年级上册我为什么而活着教案配套课件ppt

展开岳飞是为收复八百里山河而活着,杜甫为天下大庇寒士而活着,陶潜为理想中的桃花源而活着。那么我们呢?我们为什么而活着?今天让我们带着这个疑问去听一听罗素的答案——他为什么而活着。

1.了解作者对人生价值的看法,理解文章表达的人生追求。

2.感受崇高而博大的胸怀,树立积极进取的人生观和价值观。

罗素(1827-1970),英国著名思想家、哲学家、数学家,他是一位知识渊博的文化巨人,在哲学、数学、政治、教育、伦理、文学、宗教等科学领域都有很大的建树。他一生写过70多本专著,给人类留下了丰富的精神财富。被视为“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”之一,还被无数人视为是“未来时代的先知”;他还是著名的数学家、逻辑学家,社会活动家,被公认为“富有鼓动天才的辩论家”。在1950年他又获得了诺贝尔文学奖,被称为“百科全书式文学家”。

《我为什么而活着》:选自《罗素自传》第一卷(商务印书馆2015年版)。胡作玄、赵慧琪译。有改动。本文是《罗素自传》的序言,从中可看出罗素思想的全部内涵,也可以看作罗素生活的宣言书,这也是古今中外许多伟大人物共同的人生准则。

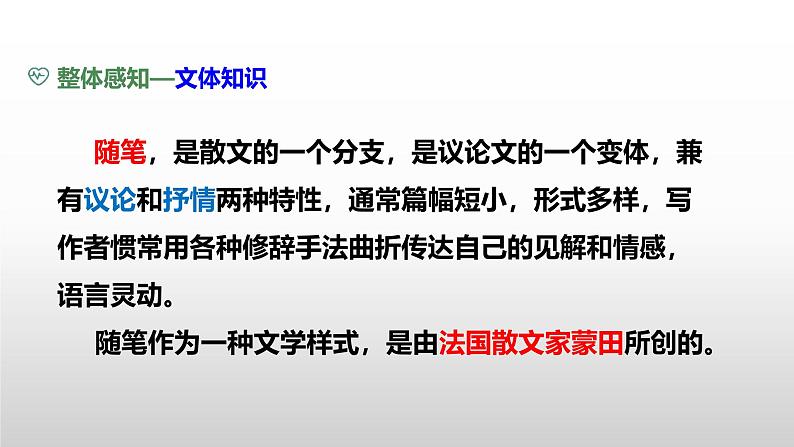

随笔,是散文的一个分支,是议论文的一个变体,兼有议论和抒情两种特性,通常篇幅短小,形式多样,写作者惯常用各种修辞手法曲折传达自己的见解和情感,语言灵动。 随笔作为一种文学样式,是由法国散文家蒙田所创的。

遏( )制 孤寂( ) 战栗( ) 边缘( ) 微薄( ) 赐( )予

濒临:俯瞰:臼齿:茸毛:蔓延:洗涤:

一般上下颌各六个,其形如臼。

一般指动物初生柔软的细毛。

冲荡;清洗。又作除去罪过、积习、耻辱等。

1.带来狂喜2.解除孤寂3.见到天堂的缩影

1.了解人类的心灵(人类)2.知道星星为何发光(自然)3.了解毕达哥拉斯的思想(社会)

1.饥饿的儿童2.被压迫者折磨的受害者3.孤独无助的老人4.全球性的孤寂、贫穷和痛苦

初读课文,划分文章结构层次

第一部分:第二部分:第三部分:

(1)总写“我”一生的三大追求。

(2-4)分述“我”三大追求的内容。

(5)总结“我”为这追求活得值得。

1.罗素作为一个伟大的思想家、哲学家,用文学的笔法,对“人为什么活着”这个永恒的命题作出了响亮的回答:即“对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情”。

对人类苦难不可遏制的同情

2.作者渴望爱情的原因:

爱的结合见到天堂的缩影

第一位:艾丽丝· 皮尔索尔· 史密斯婚姻时间: 1894~1921 美国人,结婚时罗素22岁,艾丽丝大5岁,此事遭罗素家人强烈反对,没有出席婚礼。1902年婚姻 出现问题,罗素移情别恋,1921年正式离婚,艾里丝对罗素感情很深,离婚后对罗素的动向仍甚为关注。

第二位:多拉· 布莱婚姻时间: 1921 ~1934 英国作家,女权主义者和社会活动家,两人曾一同访问苏联和中国,回国后结婚,时年多拉27岁,罗素49岁,婚后生有一男一女,他们创办了学校,双方有一份可以允许对方发生婚外情的协议。两人感情最终还是破裂了。

第三位:皮特· 斯彭斯婚姻时间: 1936~1952 她是多拉雇的家庭教师,两人在这段时间产生感情,结婚时皮特26岁,罗素64岁,婚后生有一个男孩,她对罗素完成《西方哲学史》有很大贡献。1949年双方感情破裂,1952年皮特以罗素遗弃她为由与之离婚。

第四位:伊迪丝· 芬奇婚姻时间: 1952~1970 (罗素去世) 美国人,结婚时罗素已经80岁了,伊迪丝照顾罗素直到他去世,这段婚姻带给晚年的罗素很大幸福。

经历漫长的岁月我寻求安宁我找到狂喜,我找到烦恼,我找到疯狂我找到孤独,我找到孤寂的痛苦,它啮噬着我的心,但安宁我从未得到。到了垂暮之年,行将就木,

我认识了你,认识了你,我找到了狂喜和安宁,我得到了平静的休憩,多年孤独的岁月之后我懂得了什么是爱、什么是生命。现在,如果我长眠不醒,我会心满意足地离去。

本文所论述的“爱情”,主要是指男女之间的爱恋之情,同时又包括父母与子女之间、兄弟姐妹的亲情。这种感情是人类最原始、也是最纯最浓的情感。它是人们赖以生存、发展的原动力,所以作者把它放在三大情感的首位,这种安排是很有见地的。

3.如何理解作者在本文中关于“爱情”的论述?

4.作者追求知识和同情苦难的具体内涵是:

了解人类的心灵(人类)

知道星星为何发光(自然)

理解毕达哥拉斯的力量(社会)

全球性的孤独、贫穷和痛苦

被压迫被饥饿的儿童、折磨者

被儿女视为负担的无助的老人

面对这样一个前所未有的文明时代中一幅幅令人咋舌的惨不忍睹的图景,大家心中有什么样的感慨呢?

心里说不出是什么滋味,这些人太可怜了!

现代社会也会有这样的现象,这和鲁迅笔下的万恶的铁罐子一样的旧社会有点类似啊!

社会在发展,时代在进步,这些现象只是时代的一角。

◆罗素一生著书71种,著述涉及哲学、数学、政治、伦理、教育、文学、社会学。◆20世纪初,取得了现代数学基础研究的重大成果“罗素悖论”及解决这一悖论的“类型论”。◆罗素于1950年获诺贝尔文学奖。◆95岁高龄完成《罗素自传》。

爱因斯坦曾经说过:“阅读罗素的作品,是我一生中最愉快的事件之一。”

“我渴望减轻这些不幸,但是我无能为力,而且我自己也深受其害。”

和平主义社会活动家随一战的爆发,罗素作为反战人士投身到写作、演说和组织活动中去。●1915年初,他写了一本反战的小册子《战争恐惧之源》,颇有影响。 ●自1914年英国参战到1917年底, 他一直为反战活动而奔波。他组织了“拒服兵役委员会”,并因一张传单而被法院判为有罪,并因此被三一学院解职。●1918年, 他因撰写一篇反战文章而被判刑入狱。

晚年最关心的是这个拥有核武器的世界中人类的前途。●50年代, 他广泛撰写有关战争危险的文字。1955年争取爱因斯坦的支持,发表著名的《罗素—爱因斯坦宣言》。他向各国著名科学家征集签名,召开世界性会议,商讨应对原子武器出现面临的危机。该会议逐步演变为著名的《维也纳宣言》。●1958年为促进核裁军活动,创立非暴力反抗运动百人委员会。●1961年,他因煽动非暴力反抗运动再次入狱。●1960年代,他反对越南战争,并与让·保罗·萨特一并成立了罗素—萨特特别法庭。●1964年,他建立了“罗素和平基金会”,为筹集基金而拍卖了他的部分文献档案。● 1967年出版最后一部著作《在越南的战争罪行》● 1970年2月2日逝世前两天,发表政治声明谴责以色列袭击埃及和巴勒斯坦难民营。在生命的最后时刻还在为世界和平事业和人类的前途操劳。

1920年8月,罗素访问了中国——他一贯同情被压迫民族。 1954年12月,罗素在英国广播公司发表《人类面临的危险》的广播讲话,严厉谴责氢弹试验; 1955年初,罗素、爱因斯坦和各国科学家发起了禁核签名运动; 1961年,89岁高龄的罗素和他夫人到英国国防部门前进行反核武器的静坐示威,结果被判两个月的监禁; 晚年,他奔走呼号,创立和平基金会:就在他逝世的当天,还为以阿战争给人民带来的灾难而忧心忡忡。

既然活得这么苦,为什么罗素说是“值得”的?

因为胸怀广阔,勇于担当,要为解除天下百姓的苦难而活着,所以付出辛苦是值得的;

句式:因为……所以……是值得的

最终没能减轻人类的不幸,甚至自己也深受其害,但毕竟努力过,奋斗过,所以这一切都是值得的。

如何理解作者在最后一段说的话?

他胸怀正义和良知,为拯救人类的苦难者,即使自己身受迫害也不顾惜,他把自己的一生的智慧和力量献给了全人类。他的人格崇高而伟大。

这就是我的一生,我觉得我活着值得。如果有机会的话,我还乐意再活一次。

作者的这三种感情有没有内在的逻辑顺序?

这三种感情是按照境界、感情的由浅入深的逻辑顺序排列的。对爱情的追求是最人本能的追求,对知识的渴望则进了一层,而对人类苦难的同情则是升华到了博爱的境界。

三种感情的内在逻辑顺序

本文在平淡质朴的叙述中,充分显示了作者博大的情怀和崇高的人格

博大的情怀和崇高的人格

体味语言的含蓄,充满激情,富于理性

1、 这三种激情,就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意的把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

“像飓风一样”说明激情的无比强烈,“深深的苦海”指的是人生的苦难,“濒临绝望的边缘”指的是作者渴望减轻这些苦难但是无能为力,而且自己也深受其害。作者把自己的感情溶入形象的比喻中,使的文章的语言含蓄生动,充满激情,富于理性色彩.

2、因为爱情可以解除孤寂——那是一颗震撼的心,在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

句中的破折号表示解释说明,后边的语句解释前边的“孤寂”的感觉。其意思是说,没有爱情滋润的感觉就象亲身经历过可怕孤寂而产生的战栗的感觉。处于这种可怕孤寂中的人,有时会感觉到除了自己,这世界好象再也没有其他的生命,自己也似乎走到生命的尽头,沉在没有情感,没有温暖的无底深渊之中。作者的语言运用得含蓄、深刻。

3、爱情和知识,尽其可能地把我引上天堂,但是同情心却总把我带回尘世。

这句话点明了爱情、知识和同情心的内在联系。在这里,作者用含蓄的,充满理性的话语表明了这三者之间的关系:“对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力,这体现了一个伟大思想家拯救人类苦难的良知。他追求爱情,是因为那里有人类所梦想的天堂的缩影;追求知识,是因为他愿意把自己所有的智慧、力量奉献给人类,这一切都源于他心中一个辉煌的梦:关爱人类,救民于水火之中。

提示:爱情——人与人之间最深刻最美的联系。知识——开阔眼界,使精神富足。同情心——博爱。

作者以真挚的态度、朴素的语言道出了自己的人生追求和价值取向,也为我们彰显了一个思想家博大的情怀和崇高的思想境界。

全文以总-分-总的结构行文,让我们在罗素的世界里找到了人生的追求。罗素一生只为三件事而活“爱情、知识和对人类苦难的同情”,理想和现实并存,这体现了一个伟大思想家的追求和良知。

这两篇文章它们有哪些共同点?

文体:都是散文;议论性散文 语言:语言都很优美;长短句并用,注重抒情。 内容:都有很多富有哲理的句子;主题都是关于生命的;都教会我们要热爱生命、感悟生命、绽放生命的价值追求。

这两篇文章又有什么不同?它们有什么关系?

严文井的《永久的生命》告诉我们生命为什么是永久的,而罗素的《我们为什么而活着》则是从如何达到永久的生命来诠释他对生命的理解。所以这两篇文章是互为注释,相辅相成的关系。

有人为了生存而活着,有人为了情感——亲情、爱情和友情而活着,它们如一盏盏明灯,驱走了黑暗,照亮了前程,让我们体验到喜悦和温暖。有人把目光投注到更广阔的范围,这样的人生目标升华为一种崇高的信仰。不管为了什么而活着,我们都要尽可能地实现自己的人生价值。

本文在个性化的表述中流露出作者独特、细腻的情感体验。例如,提及爱情之于摆脱孤寂的意义时,作者用“世界的边缘”“冰冷死寂、深不可测的深渊”描述孤寂的恐怖、可怕,用“圣贤和诗人们所想象的仙境的神秘缩影”来表述自己所追寻的美好的爱情境界。全文既充满理性的力量,又有激动人心的感召力和感染力,字里行间透露出罗素作为思想家的博大情怀和崇高人格。

语言凝练生动,优美流畅,充满感情。

开门见山,回答题目问题

博大美好的情怀崇高的思想境界

学习了本文,你有何感受?

示例:我们每个人都应该有自己的奋斗目标,明确活着的意义,若整天胸无大志、浑浑噩噩、得过且过,这种生活有何意义?

屈 原:长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

杜 甫:安得广厦千万间?大庇天下寒士俱欢颜。

范仲淹:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

孟 子:老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

像罗素一样心忧天下、悲天悯人的人还有很多,你想到了谁?

你想成为像他们一样的人吗?

奥斯特洛夫斯基说过:只为家庭活着,这是自私:只为一个人活着,这是卑鄙:只为自己活着,这是耻辱。

爱在左,同情在右,走在生命的两旁,随时撒种,随时开花。

没有蓝天的深邃可以有白云的飘逸:没有大海的壮阔可以有小溪的优雅:没有原野的芬芳可以有小草的翠绿。生活中没有旁观者的席位,我们总能找到自己的位置,自己的光源,自己的声音。用你澄澈善良的心,奋发昂扬的斗志,为己为人拼搏的决心去打造同属于每个人的理想的天堂!

1.阅读罗素的其他作品,下节课交流。2.以《我为什么而活着》为题,写一篇文章要求:立意新颖 文体不限

初中语文人教部编版(2024)八年级上册背影课文内容ppt课件: 这是一份初中语文人教部编版(2024)八年级上册<a href="/yw/tb_c133213_t3/?tag_id=26" target="_blank">背影课文内容ppt课件</a>,文件包含部编版八上语文第14课《背影》同步课件pptx、筷子兄弟-父亲mp3、背影mp3等3份课件配套教学资源,其中PPT共60页, 欢迎下载使用。

初中语文人教部编版 (五四制)八年级上册(2018)我为什么而活着教课ppt课件: 这是一份初中语文人教部编版 (五四制)八年级上册(2018)我为什么而活着教课ppt课件,共17页。PPT课件主要包含了人活着为了什么,一对爱情的渴望,二对知识的追求,表达技巧分析,读读写写等内容,欢迎下载使用。

初中人教部编版我为什么而活着精品ppt课件: 这是一份初中人教部编版我为什么而活着精品ppt课件,共10页。PPT课件主要包含了整体感知,课文探究,罗素简介,我为何而生,初步了解,思维拓展等内容,欢迎下载使用。