所属成套资源:全套人教版高中语文选择性必修上册课时课件+练习+检测含答案

人教版高中语文选择性必修上册第二单元第五课《论语》十二章课件

展开

这是一份人教版高中语文选择性必修上册第二单元第五课《论语》十二章课件,共60页。

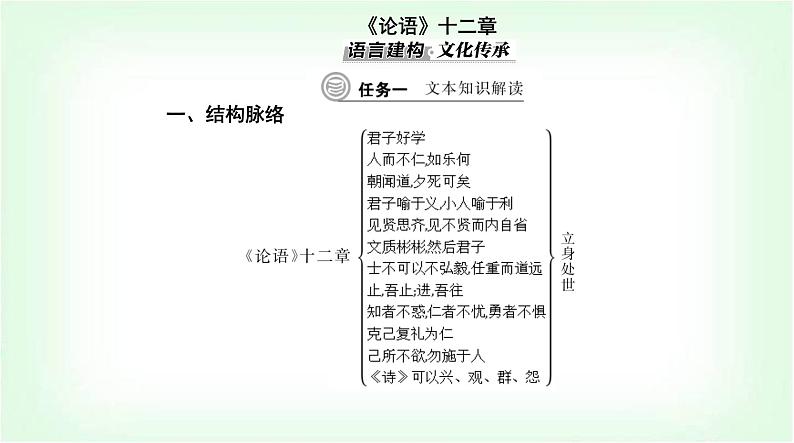

第二单元 中华传统文化经典研习 5 《论语》十二章大学之道 *人皆有不忍人之心1.阅读文章,积累重要文言实词、虚词和特殊句式,推敲句 子含义,提高文言文阅读能力。2.梳理作品思路,了解作品的主要观点,体味儒家诸子的思 想魅力。3.赏析论述道理的巧妙之处,并探究作品的语言特点。《论语》十二章一、结构脉络 根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。孔 子 孔子(前551—前479),名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。孔子创办私学并从事政治活动。相传先后有弟子三千人,其中著名的有七十余人。其学以“仁”为核心,以“孝悌”为仁之本,以为“仁”的执行要以“礼”为规范。他曾带领部分弟子周游列国十三年,晚年致力于教育,整理《诗》《书》等二、拓展知识古代文献。孔子去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的语录和思想记录下来,整理编成《论语》。该书被奉为儒家经典。孔子被列为“世界十大文化名人”之首,其思想对中国和世界都有深远的影响。《论语》 《论语》是孔门弟子集体智慧的结晶,是记录孔子及其弟子言行的一部书。内容有孔子谈话、答弟子问及弟子间相与谈论。共20篇。其东汉时被列为“七经”之一,宋代时与《大学》《中庸》《孟子》合称为“四书”。 你搜集的内容:三、课文梳理[品读鉴赏][1]这是对“什么是好学”这一问题的一种回答,包括四个方面。前两个方面说不要做什么,后两个方面说要做什么。孔子说能做到这四点就是好学,凸显了古人以完善道德品质为基点的教育思想。[2]乐是人们表达思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现,而仁则是人内心的道德情感和要求,所以礼、乐反映仁德。[3]“道”在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,也是“朝闻道,夕死可矣”一句话所包含的深刻内涵。[4]自我反省是道德修养的一种方法,经常反省自己,可以去除心中的杂念,理性地看待自己,快速地改掉自己的缺点,完善自己的道德境界。[5]孔子说明了文与质的关系和君子的人格模式,高度概括了自己的文、质思想。文与质是对立统一、互相依存的,不可分离。质朴与文采同样重要。[6]曾子认为,“仁”应该是读书人毕生追求的目标,而且责任重大,应为此奋斗终生。[7]孔子用堆土成山这一比喻,说明做事不可半途而废,要持之以恒,进退的责任在自己而不在别人。[8]“克己复礼”就是通过人的道德修养自觉地遵守“礼”的规定。孔子认为,如果放任人的本性而不立足于礼,那么整个社会从个人到整体都会乱了套,“仁”从这个层面上说,是“礼”的内化和自觉。[9]孔子以反问的语气强调,要做到“仁”,关键在自己,自己不追求,再好的目标也等于零。[10]孔子认为,一切行为都应依照“礼”的准则。运用排比的修辞手法,突出了“礼”在人的思想、情感和行为等方面的规范、约束作用。[11]颜渊听了孔子的教诲,既然“仁”是落实在“视、听、言、动”的行为当中的,那么最重要的就是实践了。[12]在孔子看来,“恕”这个字是可以终身奉行的,而“恕”就是“己所不欲,勿施于人”。它在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。[13]这是孔子对诗歌的社会作用高度的赞颂。诗歌批评中津津乐道的诗的认识、教育、审美三大作用,在孔子的这段话里可以找到依据。一、通假字知者不惑(“ ”同“ ”)自查工具书,完成下面的学习任务。知智二、一词多义1.兴(1)《诗》可以兴( )(2)政通人和,百废具兴(《岳阳楼记》)( )(3)积土成山,风雨兴焉(《劝学》)( )···动词,指激发人的感情动词,兴建动词,起2.而(1)敏于事而慎于言( )(2)人而不仁( )(3)有一言而可以终身行之者乎( )3.喻(1)君子喻于义,小人喻于利( )(2)引喻失义(《出师表》)( )··连词,表并列连词,如果连词,表顺承···动词,知晓,明白动词,称引,譬喻·三、古今异义1.文胜质则史古义: 今义:历史。2.有一言而可以终身行之者乎古义:今义:一句话。3.小子何莫学夫《诗》古义:今义:年幼的人;男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)。__________________ _________ ___________ ·····虚饰,浮夸。一个字。老师对学生的称呼。四、词类活用1.君子食无求饱( )2.如礼何( )3.如乐何( )4.见贤思齐焉( )5.迩之事父,远之事君( )6.可以群,可以怨( ) 名词用作动词,吃饭名词用作动词,对待礼名词用作动词,对待乐形容词用作名词,贤能的人·······名词用作动词,侍奉名词用作动词,指提高人际交往能力五、指出下列句子的文言句式并翻译1.如礼何?( )译文:2.可谓好学也已。( )译文:___________________ ________________ 怎样对待礼呢?判断句可以说是喜好学习了。“如……何”固定句式 1.第二章中,孔子是如何看待“仁”和“礼”“乐”的关系的? 答案:①“礼”“乐”都是制度文明,而“仁”则是人内心的道德规范,是人文的基础。所以,“乐”必须反映人的仁德。同时,“乐”是表达人思想情感的一种形式,它也是“礼”的一部分。因此,“礼”与“乐”都是“仁”的外在表现。这里,孔子指出“礼”“乐”的核心与根本是“仁”,没有仁德的人,根本谈不上“礼”“乐”的问题。②“仁”是孔子学说的中心,“仁”是“礼”“乐”的根本。“礼”讲究谦让敬人,“乐”讲究音韵和谐。一个人没有“仁”的本质,则不会真正遵守“礼”“乐”,也不会谦让敬人,即便行礼奏乐,也不具有实质意义。③“礼”可以“辨异”,即区分等级,使各阶层有序,有序则不乱;“乐”可以“统同”,即抒发情感,使情绪得以纾解,促进社会和谐。由此可见,“仁”是“礼”“乐”的基础,“礼”“乐”是“仁”的表现,二者互为表里,不可分割。 2.《十二章》中讲到了作为君子应具备的为学精神、为人品格及人格模式。请选择其中最能触动你的一章,展开阐释,表达你的认识和感受。 答案:(示例)“曾子曰:‘士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?’”曾子这句话的大意是读书人要有远大的志向与坚毅的品格,要用自己的一生去践行“仁”。 孔子周游列国,传播自己“仁”的思想。虽说他并没有得到重用,没有实现自己的政治抱负,但他仍不断地去寻找——去寻找机会实现自己的理想。有人形容他“累累若丧家之狗”,当他知道后却欣然笑曰:“然哉!然哉!”这是一种对人生的豁达态度,这是即使前途渺茫,仍然为了自己的理想去不断探寻的坚韧。 从孔子到批判孔子的鲁迅,从士到知识分子,他们都在不断寻找着归宿,寻找着自己的精神家园。这便是中国知识分子的正气,是中国知识分子的传统。生活在新时代的我们,作为未来的知识分子,有责任继承和弘扬这份传统,永不言弃地在自己的领域里耕耘,不懈地追寻自己的梦想。大学之道一、结构脉络 二、拓展知识 根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。《礼记》 《大学之道》节选自《礼记·大学》。《礼记》亦称《小戴记》或《小戴礼记》,儒家经典之一。秦汉以前各种礼仪论著的选集,相传由西汉戴圣编纂,今本为东汉郑玄注本。有《曲礼》《檀弓》《王制》《月令》《礼运》《学记》《乐记》《中庸》《大学》等四十九篇,大都为孔子的弟子及其再传、三传弟子等所记,是研究中国古代社会情况、儒家学说和文物制度的参考书。注释有东汉郑玄《礼记注》,唐代孔颖达《礼记正义》,清代朱彬《礼记训纂》、孙希旦《礼记集解》等。 你搜集的内容:三、课文梳理[品读鉴赏] [1]“明明德”“亲民”“止于至善”是本文的三个纲。“明明德”是大学教育的起点,也是儒家修身的基点。“止于至善”是“明明德”“亲民”的最高阶段。 [2]“知止”“定”“静”“安”“虑”“得”是实现“三纲”的六个步骤。 [3]“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”是“八目”。“格物、致知、诚意、正心”对应的是“三纲”中的“明明德”阶段,“修身”是前四者的发展终点;“齐家、治国、平天下”对应的是“三纲”中“亲民”阶段,“修身”是后三者的发展起点。自查工具书,完成下面的学习任务。一、一词多义1.治(1)先治其国( )(2)不效,则治臣之罪(《出师表》)( )(3)此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉(《齐桓晋文之事》)( )···动词,治理动词,惩治动词,讲求2.道(1)大学之道( )(2)知所先后,则近道矣( )(3)任重而道远( )(4)不足为外人道也(《桃花源记》)( )(5)得道者多助,失道者寡助(《得道多助,失道寡助》)( )···名词,原则名词,规律,宗旨名词,道路··动词,说名词,正道·__________ 二、古今异义1.大学之道古义:今义:实施高等教育的学校的一种,包括综合大学和专科大学、学院。2.定而后能静古义:今义:安定不动(跟“动”相对)。··指穷理、正心、修身、治人的学问。心不妄动。·三、词类活用1.先齐其家( )2.先正其心( )3.先诚其意( )四、指出下列句子的文言句式并翻译古之欲明明德于天下者( )译文:形容词的使动用法,使……整齐有序形容词的使动用法,使……端正形容词的使动用法,使……真诚古代想要把美好的德行彰明于天下的人。···介词结构后置句 1.“三纲”“八目”分别指的是什么?它们之间有着怎样的联系? 答案:“三纲”指“明明德”“亲民”“止于至善”。“八目”指“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”“平天下”。“八目”是实现“三纲”的具体步骤。“八目”的中心环节是修身,“格物”“致知”是修身的外部途径,“诚意”“正心”是修身的内在前提,“齐家”“治国”“平天下”是修身的更高层次的自我实现,所以《大学》第一篇在结尾又说:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。” 2.“修身”“齐家”“治国”“平天下”四者之间有什么关系?要达到“修身”,需经过哪些步骤? 答案:“修身”的意思是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对个人修养的最高要求,它是“齐家”“治国”“平天下”的根本。“齐家”是指善于处理好家庭或家族内部的关系,它是“治国”“平天下”的基础。“治国”和“平天下”是“齐家”的扩大和延伸。 “修身”需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤。“格物”“致知”就是通过对事物的研究而获得对世界的正确认识的过程,为下一步“诚意”“正心”奠定基础。“诚意”指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。所谓“正心”,就是教人防止个人感情的偏向。做到以上四点,就可以达到“修身”的目的了。人皆有不忍人之心一、结构脉络 根据下面的示例,搜集与本课有关的知识。孟 子 孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人。战国时期思想家、政治家、教育家,儒家学派代表人物之一,与孔子并称“孔孟”。孟子将孔子“仁”的观念发展为“仁政”学说,提出“民贵君轻”的思想。其学说对后世儒者影响很大。被认为是孔子学说的继承者,有“亚圣”之称。二、拓展知识《孟子》 《人皆有不忍人之心》出自《孟子·公孙丑上》。《孟子》是儒家经典之一,战国时孟子及其弟子万章等著。一说是孟子弟子、再传弟子的记录。《汉书·艺文志》著录十一篇,现存七篇。相传另有《孟子外书》四篇,已佚,今本《外书》系明人伪作。书中记载了孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动,为研究孟子的主要材料。注本有东汉赵岐《孟子章句》、南宋朱熹《孟子集注》、清代焦循《孟子正义》、清代戴震《孟子字义疏证》等。 你搜集的内容:三、课文梳理[品读鉴赏] [1]开门见山,旗帜鲜明地点明论点——“人皆有不忍人之心”。 [2]运用排比句式,充分透彻地说明“人皆有不忍人之心”是天生的,不是因为某种目的才存在的。 [3]运用排比句式,说明人天生就有“恻隐、羞恶、辞让、是非”这四心,也天生有“仁、义、礼、智”这四端的道理,在增强语势的同时,也充分凸显出孟子的主张——“性善论”。 [4]这里将“四端”比作“火之始然”“泉之始达”,说明“四端”的发展还要靠“扩而充之”,即后天的努力。 [5]通过将“充之”“足以保四海”与“不充之”“不足以事父母”进行对比,充分说明后天努力的重要作用。自查工具书,完成下面的学习任务。一、通假字非所以内交于孺子之父母也(“ ”同“ ”)二、一词多义1.斯(1)斯有不忍人之政矣( )(2)登斯楼也(《岳阳楼记》)( ) ··内纳连词,就指示代词,此2.是(1)由是观之( )(2)无是非之心( )3.恶(1)无羞恶之心( )(2)以小易大,彼恶知之(《齐桓晋文之事》)( )(3)死亦我所恶(《鱼我所欲也》)( )···指示代词,此形容词,正确动词,憎恶··疑问代词,怎么,哪里动词,讨厌,憎恨 三、古今异义1.无是非之心,非人也古义:今义:不属于人应有的。2.自贼者也古义:今义:①偷东西的人;②做大坏事的人(多指危害国家和人民的人);③邪的,不正派的;④狡猾;⑤很,非常。··不是人。伤害。· 四、指出下列句子的文言句式并翻译1.无恻隐之心,非人也。( )译文:2.谓其君不能者,贼其君者也。( )译文:3.非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也。 ( )译文:判断句、省略句(一个人如果)没有哀痛之心,简直不是人。判断句说他们的国君不行的人,是伤害他们的国君的人。判断句、介词结构后置句不是为了跟那小孩的父母结交,不是为了在同乡朋友那里博取名誉。 1.分析《人皆有不忍人之心》这篇文章是如何进行逻辑推理论证的。 答案:本文开篇以“人皆有不忍人之心”为前提,推导出“不忍人之政”,继而推导出以“不忍人之政”治理天下,就如同“运之掌上”那样容易。接下来,孟子以“孺子将入于井”举例论证,展开了进一步的论述,说明了“人皆有不忍人之心”,这是人的本能。之后,孟子指出了“四心”与“四端”的关系。最后运用类比论证和比喻论证的方法,强调了扩充“四端”的重要性。 2.本文以“人乍见孺子将入于井”时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,由此提出人都有“四端”,进而论述“四端”对为人处世、治理天下的重要性。试结合自身经验和现实生活,探究孟子这些论断是否有充分的合理性。 答案:略(2023·新课标全国Ⅰ卷改编)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。 陈人有武臣,谓子鲋①曰:“韩子立法,其所以异夫子之论者纷如也。予每探其意而校其事,持久历远,遏奸劝善,韩氏未必非,孔氏未必得也。若韩非者,亦当世之圣人也。”子鲋曰:“今世人有言高者必以极天为称,言下者必以深渊为名。好事而穿凿者,必言经以自辅,援圣以自贤,欲以取信于群愚而度其说也。若诸子之书,其义皆然。请略说一隅,而君子审其信否焉。”武臣曰:“诺。”…… 【注】①子鲋:即孔鲋,孔子八世孙。(节选自《孔丛子·答问》)[自我校对] 解析:“一隅”,一小部分;“审”,仔细考察;“信”,真实。 答案:请让我简略地说其中的一小部分,您来仔细考察它真实与否。 文言文翻译之古今异义 现代汉语词汇以双音节词为主,而古代汉语词汇以单音节词为主。古代汉语中有许多由两个单音节词组成的短语,和现代汉语的双音节词完全同形,最容易令人产生误解。我们在阅读文言文时要注意这类词语。本课中就有不少古今异义词,如“小子何莫学夫《诗》”中的“小子”,古义是“老师对学生的称呼”,今义是“年幼的人;男孩子;人(用于男性,含轻蔑意)”。我们在理解和翻译文言语句时要注意,不要混淆了这类古今形同而意义、用法不同的词。正确理解词语的古今异义,可从以下几个方面入手:1.要区分所给词语是否由两个词组成。如“璧有瑕,请指示王”(《廉颇蔺相如列传》)中的“指示”为“指”和“示”两个词,译为“指给……看”;而在现代汉语中“指示”为一个词。2.即使所给词语古今都是一个词,也要看其含义是否相同。如“宣言曰:‘我见相如,必辱之。’”(《廉颇蔺相如列传》)中的“宣言”,在此意为“扬言”。而在现代汉语中“宣言”有两个词性、双重含义:作名词,意为“(国家、政党或团体)对重大问题公开表示意见以进行宣传号召的文告”;作动词,意为“宣告;声明”。3.要结合所给词语的感情色彩加以区分。如“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也”(《荀子·劝学》),“爪牙”,古义是爪子和牙齿;今义比喻坏人的党羽,贬义词。4.要注意古代汉语中的偏义复词与现代汉语词义的区别。如“昼夜勤作息”(《孔雀东南飞》)中的“作息”,偏指“作(劳作)”,没有“息(休息)”的意义;而在现代汉语中“作息”是一个词, 意为“工作和休息”。5.要归纳整理古今同音同形词。近几年注重考查古今同音同形词,因此复习时要注重归类整理,结合教材中的相关例句,以便于理解记忆。如形容、非常、前进、可怜、自由、具体、婚姻、妻子、南面、地方、逢迎等。对于古今异义词,除了归纳记忆外,还可以根据词语本身的含义和上下文的意思准确推断出其与现代汉语的异同。黑暗王国里的残烛(节选)鲍鹏山 宋人说,“天不生仲尼,万古如长夜”。好抬杠的李贽就此讽刺道,怪不得孔子出生之前,人们都点着蜡烛走路。我想,话不能这么说,也不是这么说的。我觉得,孔子确实是悬挂在那个遥远古世纪的一盏明灯,他使我们对那个遥远的时代不再觉得晦暗和神秘,他使那时代的人与后代乃至于我们沟通了。我们由他知道,即便在那么一个洪荒时代,也是有阳光普照着而万物不择手段地生机勃勃;那时代也发生着我们今天一样的事情:暴力和弱者的呻吟;混乱和宁静的企望;束缚与挣扎;阴谋与流血;理想碰了钉子;天真遇见邪恶;友情温暖,世态炎凉。在他手订的《诗经》中,我们甚至可以体验到最个性的感受——当那些面孔不一、性情各异的个人复活时,那个时代不也就复活了吗? 孔子生活的时代混乱无道,他为之伤心不已:辉煌的“郁郁乎文哉”的周王朝已是日薄西山,伟大的周公早已英魂远逝,他制定的“礼”“乐”也土崩瓦解。“弑君三十六,亡国五十二”,到处都是乱臣贼子,且个个生龙活虎。西周古都废墟上的青草与野黍也一茬一茬地青了又黄,黄了又青,根深而茎壮了,掩埋在草丛中瓦裂的陶器早已流尽了最后一滴汁液。九鼎不知去向,三礼流失民间。东周呢?龟缩在洛邑弹丸之地,可怜巴巴地看着那些纵横天下的伯霸诸侯,把九州版图闹得瓜分而豆剖。无可奈何花落去,还有谁来用红巾翠袖擦去周王混浊的老泪?连孔子本人都不曾去那里。在这种时候,要“兴灭国,继绝世,举逸民”,真无异于痴人说梦。孔子正是这样一位痴人。痴人往往缺乏现实感。他的精神就常常脱逸出现实的背景,沉浸在过去的辉煌中,追寻着万物逝去的方向。是的,他的一生都在追寻,他周游列国,颠颠簸簸,既是在找人,找一个能实施他主张的人,更是在找过去的影子,找东周昔日的文明昌盛。面对这一伟大帝国的文化废墟,孔子领悟到并承诺了自己的使命。但挽狂澜于既倒,或知其不可为而为之,只不过是一种令人钦敬的悲剧精神罢了,他最终还是失败了。当他奔波倦极归来,在一条小河边饮他那匹汗马时,他偶然从平静的流水中惊见自己斑驳的两鬓,“甚矣,吾衰矣!”他顿时心凉如水。壮志不酬,眺望茫茫无语的宇宙,他心事浩茫。人世渺小,天道无情,青山依旧,哲人其萎。于是,一句意味深长的叹息便如一丝凉风,吹彻古今:“逝者如斯夫!”我在几千年后的漆黑的夜里写这篇文章时,宛如见到他当初衰弱地站在苍茫高天之下的无情逝水边。那无限凄惶的老人的晚景使我大为感动。于是这篇文章题目也就一闪而现了:这衰弱的,即将随着时间的流水逝去的老人,不就像黑暗旷野上快要燃尽的一支蜡烛吗?四面飙风,寒意四逼,这支蜡烛艰难地闪耀………………颜渊死了,孔子的精神受到沉重的打击。“天丧予!天丧予!”安贫而乐道的颜回死于贫困,死后连棺材也没有。孔子为之恸哭。“我不为他哭还为谁哭呢?”他越来越老了,世道也越来越混乱了。不久,有消息传来,仲由(子路)死在卫国了,正中了孔子以前的忧心忡忡的预言,“不得其死”,被人剁为肉酱。仲由是众弟子中唯一敢于冲撞他的学生,小他九岁,总是雄赳赳的样子。孔子知道这个有些粗野的弟子其实最为忠厚义气,他还曾设想,当他远遁人世时,让仲由跟随着他。可现在又死在他前面了。他已经多次承受这白发人送黑发人的惨痛了。他的心境更为凄凉了。做生意的端木赐(子贡)来看他,给老师一些周济,他正拄着拐杖在门外看西山的落日,那落日如血的余晖最后一次染红大地与天空。孤独的孔子问端木赐:“赐啊,你为什么到现在才来看我呢?”接着便低吟了一首绝命歌,那简单的字句和厚重的内涵使人想到宇宙中最简单而又最本质的哲理,人间的生死竟也牵动着宇宙的毁成:“太山坏乎!梁柱摧乎!哲人萎乎!”圣人洒泪而尽了。如蜡烛最后一次耀眼的一跳,熄灭了。天地之间,一片黑暗。但,也就是从那一刻起,他不再仅属于一个时代,而属于千秋万代!(选自《寂寞圣哲》,有改动) 学术性人物评价通过剖析历史人物,使读者在了解史实、掌握历史知识的同时,也受到精神的熏陶和启迪。鲍鹏山依品读提示据《孔子世家》和《孔子家语》及相关史料,借助朱熹的“天不生仲尼,万古如长夜”的评价,论述了孔子对思想领域的深刻影响以及其在中国社会发展进程中的巨大作用。 ●钱学森淡然面对荣誉、地位、金钱,将一生交给了最爱的祖国。曾经有一次,他获得了100万港元的奖金,当支票汇过来后,他却看都未看就全部捐给了西部的治沙事业。1992年,他申请辞去了“学部委员”的称号,这与一些人为争名争利而“想尽办法”的做法形成强烈对比。他说:“我作为一名中国的科技工作者,活着的目的就是为人民服务。”钱学森的高尚品格赢得了世人的尊重。 ●晚清第一名臣曾国藩,十分重视修身立德。他曾说: “吾人只有进德、修业两事靠得住。进德,则孝悌仁义是也;修业,则诗文作字是也。”他曾对质疑曾家家教甚严的同乡常大淳说:“自古有曰,朱门造就败家子,本人现在虽官至侍郎,但也只是拿有限的俸禄,并不能代替兄弟姐妹去做人。铁打的衙门流水的官,本人做不成侍郎,兄弟们还活不活?我做大哥的,不能给他们钱财,只能教他们一些做人的道理。有钱没钱,人总是要做的,有人连一世人都做不到头,可像孔圣,不知道影响了多少人多少代!这就是做人与做官的区别。”曾国藩休假期间,也不会放松对自己的要求,而是向别人打听清净的好去处。一次休假,他携带唐镜海著的《清学案小识》及一竹箱随时可读之书,前往报国寺修身养性。