所属成套资源:2025年新高考语文大一轮复习讲义【配套PPT+教师版+学生版+同步练习】

- 板块五 学案45 研练两年高考真题(一)——吃透精髓,把握方向-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习) 课件 0 次下载

- 板块五 学案46 研练两年高考真题(二)——吃透精髓,把握方向-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习) 课件 0 次下载

- 板块五 学案48 理解文言实词(二)——善于推断,代入比较-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习) 课件 0 次下载

- 板块五 学案49 精准断开句读——扣“境”循“法”,避“套”用“巧”-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习) 课件 0 次下载

- 板块五 学案50 精准概述文意(选择题)——准确提取,仔细比对-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习) 课件 0 次下载

板块五 学案47 理解文言实词(一)——词分古今,义究源流-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习)

展开

这是一份板块五 学案47 理解文言实词(一)——词分古今,义究源流-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习),文件包含板块五学案47理解文言实词一词分古今义究源流pptx、板块五对点练案19理解文言实词一专题练docx、板块五学案47理解文言实词一词分古今义究源流教师版docx、板块五学案47理解文言实词一词分古今义究源流学生版docx等4份课件配套教学资源,其中PPT共60页, 欢迎下载使用。

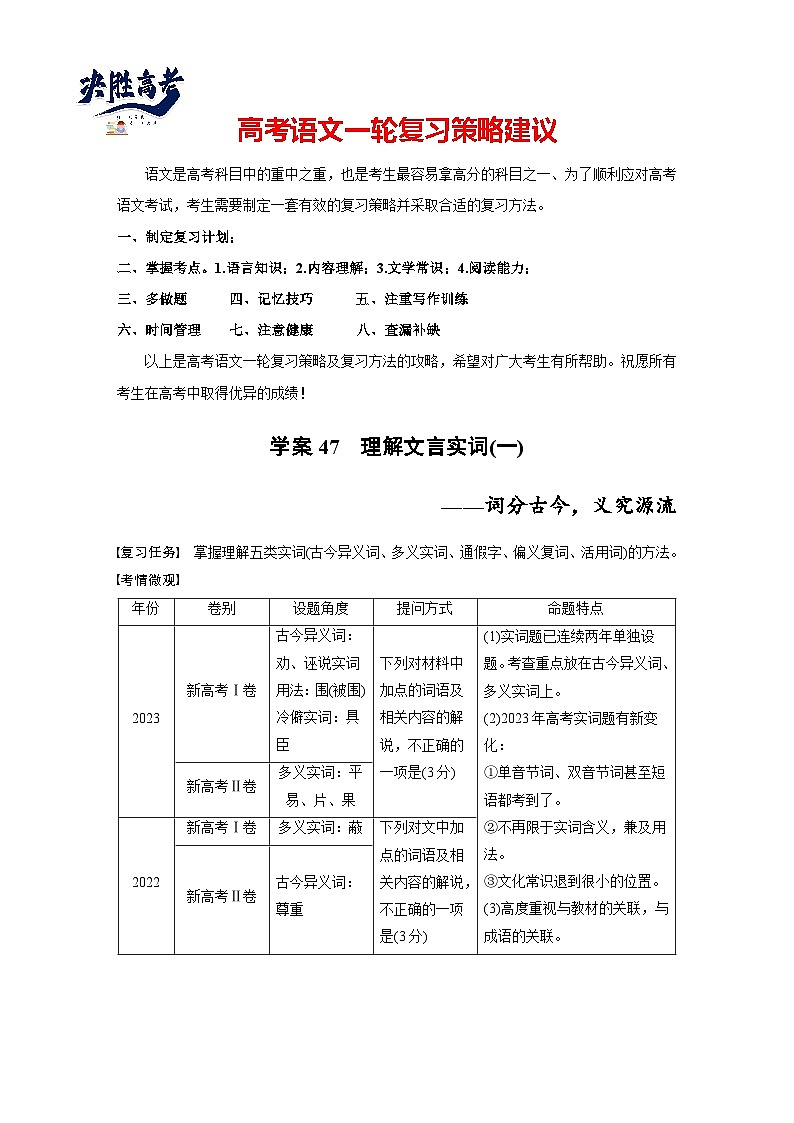

语文是高考科目中的重中之重,也是考生最容易拿高分的科目之一、为了顺利应对高考语文考试,考生需要制定一套有效的复习策略并采取合适的复习方法。1、制定复习计划。制定一份合理的复习计划是高考复习的第一步。根据自己的复习时间和实际情况,合理安排每天的复习时间表,并将复习内容分配到每天的时间点上。2、掌握考点。语文考试题目的结构往往有自己的一套固定的套路,知道这些套路可以有针对性地进行复习。3、多做题。语文是一门注重实践的科目,通过多做题可以提高对知识的理解和运用能力。可以根据高考真题、模拟题、习题册等进行练习,多角度、多维度地思考题目,培养答题的技巧和方法。4、记忆技巧。语文考试中有大量需要记忆的内容,为了更好地记住相关知识,可以采取一些记忆技巧,如联想法、归类法、构建故事法等。记忆过程中,可以利用思维导图、记忆卡片等工具帮助记忆。5、注重写作训练。写作是语文考试中重要的一环,也是考生可以积累分数的地方。复习过程中,需要多做写作训练,积累素材、提高写作技巧和逻辑思维能力。可以选择一些典型范文进行学习,提高自己的写作水平。6、时间管理。在复习过程中,需要合理安排时间,合理分配各个知识点的复习时间。7、注意健康。复习是一项长期而艰苦的任务,考生需要注意调整好心态,保持积极向上的心态。8、查漏补缺。在复习的过程中,时常进行巩固和查漏补缺。

——词分古今,义究源流

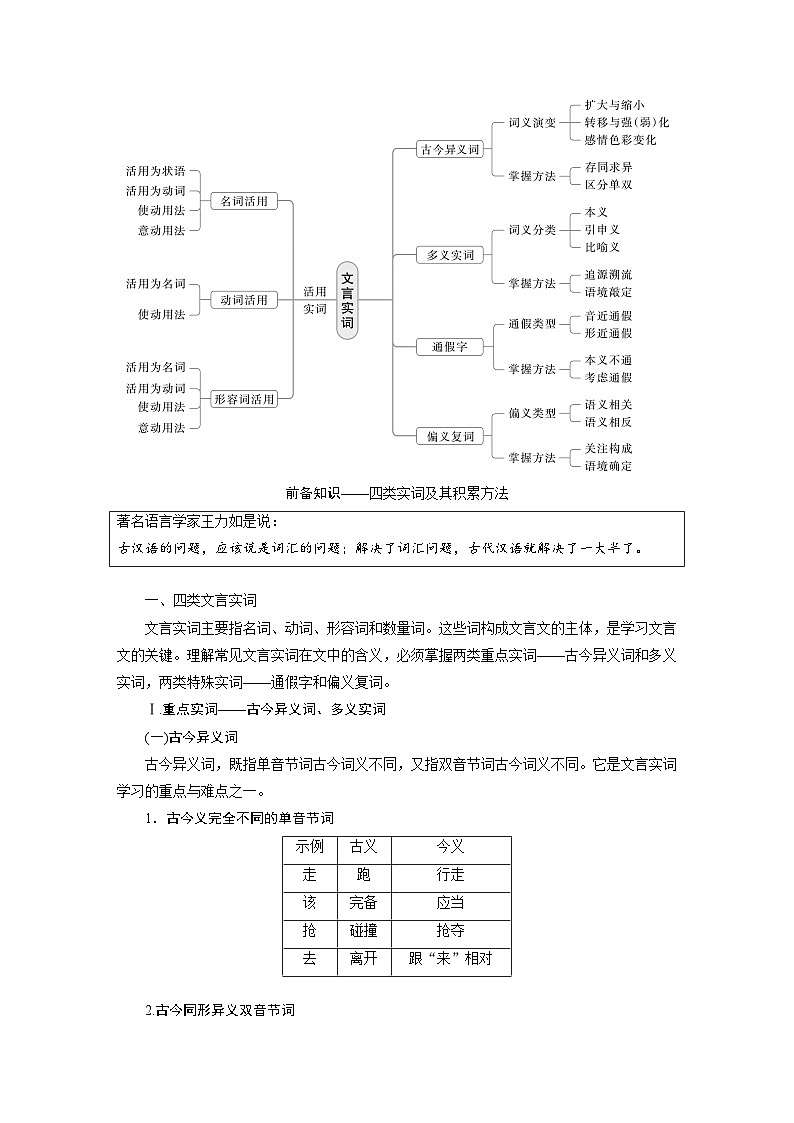

掌握理解五类实词(古今异义词、多义实词、通假字、偏义复词、活用词)的方法。

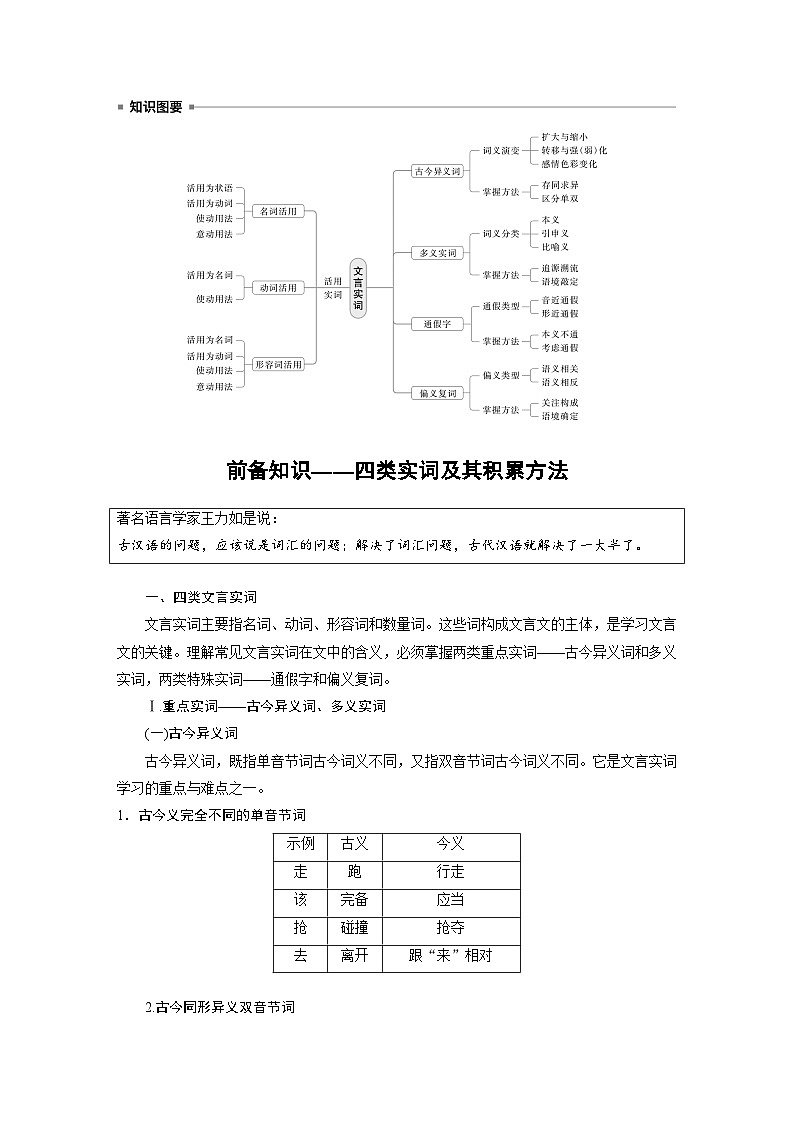

文言实词主要指名词、动词、形容词和数量词。这些词构成文言文的主体,是学习文言文的关键。理解常见文言实词在文中的含义,必须掌握两类重点实词——古今异义词和多义实词,两类特殊实词——通假字和偏义复词。

Ⅰ.重点实词——古今异义词、多义实词

古今异义词,既指单音节词古今词义不同,又指双音节词古今词义不同。它是文言实词学习的重点与难点之一。

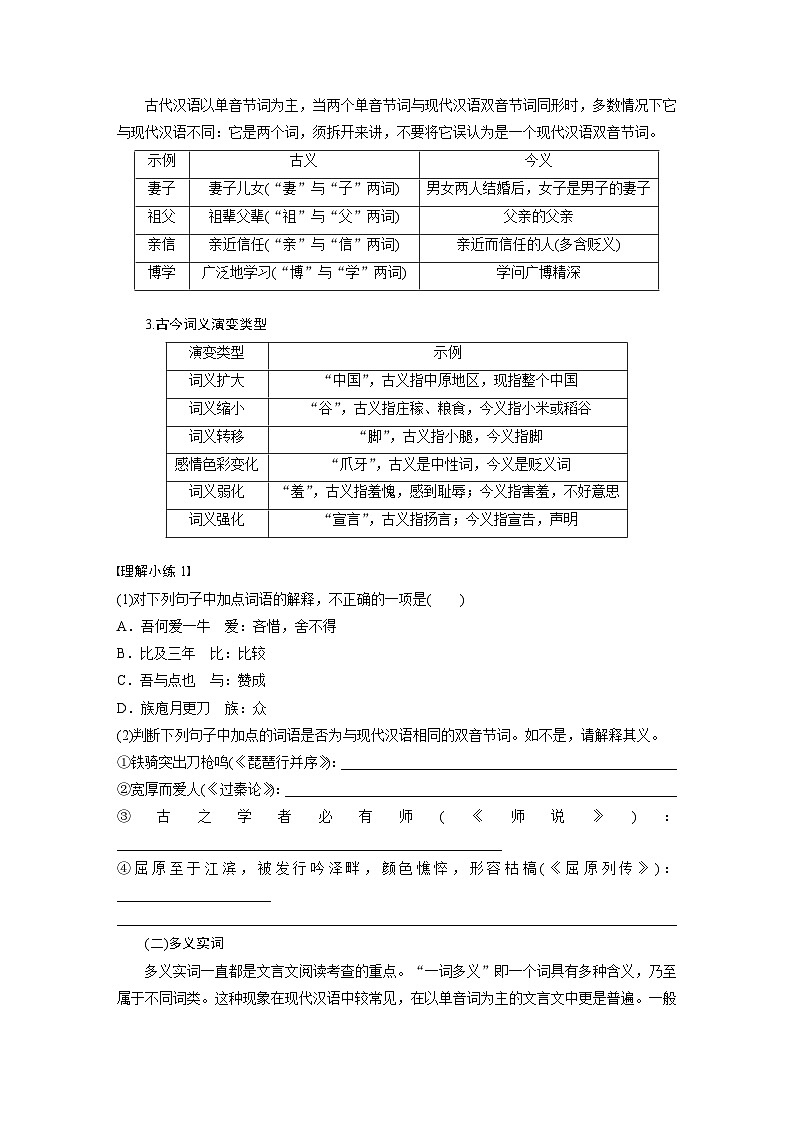

1.古今义完全不同的单音节词

2.古今同形异义双音节词

古代汉语以单音节词为主,当两个单音节词与现代汉语双音节词同形时,多数情况下它与现代汉语不同:它是两个词,须拆开来讲,不要将它误认为是一个现代汉语双音节词。

(1)对下列句子中加颜色词语的解释,不正确的一项是A.吾何爱一牛 爱:吝惜,舍不得B.比及三年 比:比较C.吾与点也 与:赞成D.族庖月更刀 族:众

(2)判断下列句子中加颜色的词语是否为与现代汉语相同的双音节词。如不是,请解释其义。①铁骑突出刀枪鸣(《琵琶行并序》):_______________________②宽厚而爱人(《过秦论》):_____________________③古之学者必有师(《师说》):____________________④屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁(《屈原列传》):___________________________________________________________________________________________________________________

不是,指“突然爆发出”

“至于”不是,指“来到”;“颜色”不是,指“脸色、面容”;“憔悴”是;“形容”不是,指“外貌、模样”;“枯槁”是

多义实词一直都是文言文阅读考查的重点。“一词多义”即一个词具有多种含义,乃至属于不同词类。这种现象在现代汉语中较常见,在以单音词为主的文言文中更是普遍。一般来说,词的意义有本义、引申义、比喻义之分。

在多义词的诸多义项中,总有一个是最原始、最基本的意义,称为本义。如“向”的最初意义是“朝北的窗户”,“兵”的最初意义是“兵器”,“走”的最初意义是“跑”等。确定多义实词本义的关键是看该字的造字方法,从其构造的字形或形旁推导出其本义。另外,在字典、词典上列为第一条的往往是该字的本义。

引申义是从本义引申出来的意义,同基本意义相类似、相对立或相关联。词义的引申方式主要有以下两种:(1)连锁式:本义和引申义环环相扣,步步延伸开去,因此各引申义与本义之间的联系有疏有密。例如:

(2)辐射式:词义的引申环绕着一个中心向不同的方向展开,各引申义与本义之间的联系紧密度相同。例如:

由此不难看出,词义引申的一般规律是由具体到抽象,由个别到一般。

词的比喻义是在比喻的基础上所产生的意义。因为它运用比喻的手法,使语言风格特殊,色彩鲜明,所以跟引申义并列,成为转义的一种。例如:

“涉”在文言文中有下列义项:①进入,到;②渡水;③经历;④学习,阅览;⑤步行渡水。请在下列横线上填出相应的序号,了解该词由本义到引申义演变的特点。

Ⅱ.特殊实词——通假字、偏义复词

“通假字”中的“通”是通用之意,“假”是借用之意。所谓“通假”,就是两字通用或这个字借用为那个字。它可分为通用字、假借字、古今字三类。对于考生来说,没有必要对其进行细分,只要能够在语境中判断出来即可。学习通假字,一方面要积累教材中出现的通假字,另一方面要根据通假特点来推断语境中的通假字。

下列各句中,不含通假字的一项是A.颁白者不负戴于道路矣B.君子生非异也C.悟言一室之内D.奚暇治礼义哉

偏义复词就是一个词由两个意义相关或相反的语素构成,其中只有一个语素表示意义,另一个语素只作陪衬(衬字)。例如:“冀缓急或可救助”,需救助的情况只能是“急”,故“缓”没有意义,“缓急”就是偏义复词。偏义复词的类型有:①语义相关的偏义复词;②语义相反的偏义复词。

契阔,义在“契”,“阔”是衬字 久别重逢

去来,义在“去”,“来”是衬字 离开

(1)契阔谈讌,心念旧恩(《短歌行》):__________________________________________(2)缘溪行,忘路之远近(《桃花源记》):________________________________________(3)去来江口守空船(《琵琶行并序》):______________________________________

远近,义在“远”,“近”是衬字 距离远

请找出下列句子中的偏义复词并释义。

文言文学习的关键是掌握实词,实词的问题解决了,文言文学习的难题也就迎刃而解了。文言实词是高三文言文复习的重点和难点,难就难在它面广量大,需要长时间的记忆、积累。对于高考文言文来说,考生到底要积累多少实词?具体包括哪些实词?如何做到有效而高效地积累呢?

(一) 文言实词积累的范围和数量

一般而言,凡是教材中出现的文言词语,尤其是高中文言教材中的文言词语,均属于积累、掌握的范围。

一级核心实词:120个(见《高考必背》)。它们为广大师生所公认。二级核心实词:80个。

1.核心实词:200个

(说明:除一级核心实词外,其余实词是梳理近十年来各地高考卷实词出现频率而得出的。如果掌握了这些词,就可以较好地作答文言文阅读题。如果要想学得更加扎实稳妥,自然是“韩信将兵,多多益善”。)

(二) 文言实词积累方法

文言实词浩繁复杂,适当地归类识记,效果很好。例如古代表示官职调动的词语,表授予的,如征、召、辟、拜、除等;表罢免的,如黜、罢、免、削、夺、废等;表调动的,如迁、调、改、转、出、徙等。例如表示人物类的词语,表年龄的,如孩提、豆蔻、及笄、加冠、而立;表性情的,如直、清、聪、狡、佞、贪等;表修养、才华的,如精、修、通、博涉、善属文等。又例如表示社会状态的词语,如治、乱、兴、衰、盛等。

(1)与学校有关的词语:__________________________________________。(2)表示少数民族称谓的词语:_________________。

庠、序、太学、书院、国子监、童生、诸生等

在下面横线上填出恰当的词语。

对于多义实词,可以根据其本义,再引申到其他义项,由源通流,十分好记。

对于复杂的多义词,可以把它们编成一个个小故事来记忆。如对于常见的120个实词,已有完整的一套故事集。如“疾”:蔡人有足疾(病),不能疾(快)走。家人寻医。镇上有医,术高,常解民之疾(病痛)苦。后蔡人愈,家人谢医曰:“乡间有庸医,尝疾(嫉妒)尔术,所幸未听之也。”医曰:“吾疾(痛恨)天下如此者。”可依据此例自己也编制一些小故事来记忆实词。在这里特别推荐《乌有先生历险记》,该篇两千来字的文言文,囊括了常见文言实词、虚词和句式,对复习、掌握文言文有很大帮助。

答案 (示例)①奇:魏人见一舟,约七分有奇(余),甚奇(认为……奇异)之,叹曰:“天下奇(奇异)才多矣!”②属:项羽力大无穷,名属(隶属)天下第一。属(恰逢)天下反秦,举大业,属(随从)者百万。后沛公入关,恨之。范增献计,属(同“嘱”,嘱咐)其邀沛公至军营,于坐杀之。席间,项王数举酒属(劝请)沛公。沛公晓其意,乃佯醉归。范增长叹曰:“妇人之仁,吾属(类、辈)且为所虏矣!”后项王之祸相随属(连接)。

试以“奇”“属”为主体,编写历史小故事,把这两字的义项尽可能地罗列进来。

借助思维导图进行单个实词的发散联想,可以有效地进行归类,极大地丰富拓展实词,最终形成实词网络。如“望”的义项思维导图:

请以“疾”“族”为例,结合其义项,画出它们的义项思维导图。

此法是把文言文中表达同一种意思的几个实词放在一起识记、学习。如“望”“疾”都有“恨、怨恨”之义,我们可以将之归为“怨恨”类,并将其他表示“怨恨”的实词归纳到一起,可借助思维导图呈现。如图所示:

(1)表示“责备”的实词:_____________________________________。(2)表示“赞许”的实词:____________________________________。(3)表示“私下、暗暗地”的实词:_____________________________________。(4)表示“掌管”的实词:____________________________。(5)表示“去、到、往”的实词:______________________________________。

过、望、谴、非、尤、咎、责、诛、诘等

多、嘉、誉、与、称、叹、许、道、褒等

阴、潜、微、间、私、窃、暗、偷、

典、知、守、职、执、序、司等

之、适、如、道、造、诣、至、趋、徂等

(6)表示“轻视、看不起”的实词:________________________。(7)表示“拜访”的实词:_________________________________。(8)表示“告诉”的实词:________________________________________。(9)表示“违背”的实词:___________________________________________。(10)表示“劝说”的实词:_________________________。(11)表示“继承”的实词:____________________________。(12)表示“丰收”的实词:_____________________________。(13)表示“收成不好、荒年”的实词:_____________________。

小、易、轻、少、鄙、薄等

顾、访、拜、谒、诣、过、造、存等

诏、敕、诫、白、禀、谓、喻、陈、谕、赞等

违、背、乖、忤、逆、牾、倍(同“背”)、迕等

说、劝、讥、讽、谏、规等

继、续、承、绍、嗣、袭、缵等

丰、登、熟、稔、穰、岁、年等

在文言文学习中,我们对一词多义或一词兼属数类的现象,常常采用异句比较法来辨析。而运用同句比较法,既减少了所比较的例句,易于记忆,又便于比较,加深对文言词义的印象,达到事半功倍的学习效果。例如《鸿门宴》中,“项王则受璧,置之坐上。亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之”。两个“置”,第一个是“放”义,第二个则是“扔、弃”义。

(1)惑而不从师,其为惑也,终不解矣。(《师说》)

答案 前“惑”,指遇到疑难问题,作动词用;后“惑”,指疑难的问题,作名词用。

(2)为国者无使为积威之所劫哉!(《六国论》)

答案 前“为”,治理,作动词用;后“为”,被,作介词用。

解释下列句子中加颜色词语的意思。

(3)下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。(《六国论》)

答案 前“下”,降低身份,作动词用;后“下”,下等,作名词用。

(4)沛公则置车骑,脱身独骑。(《鸿门宴》)

答案 前“骑”,骑兵,作名词用;后“骑”,骑马,作动词用。

(5)草创未就,会遭此祸,惜其不成,是以就极刑而无愠色。(《报任安书》)

答案 前“就”,完成,作动词用;后“就”,靠近、趋向,作动词用。

掌握理解四类实词的方法

Ⅰ.重点实词——古今异义词、多义实词(一)古今异义词:存同求异,区分单双请联系古今词义演变特点,参照下面理解古今异义词的方法,完成后面题目。

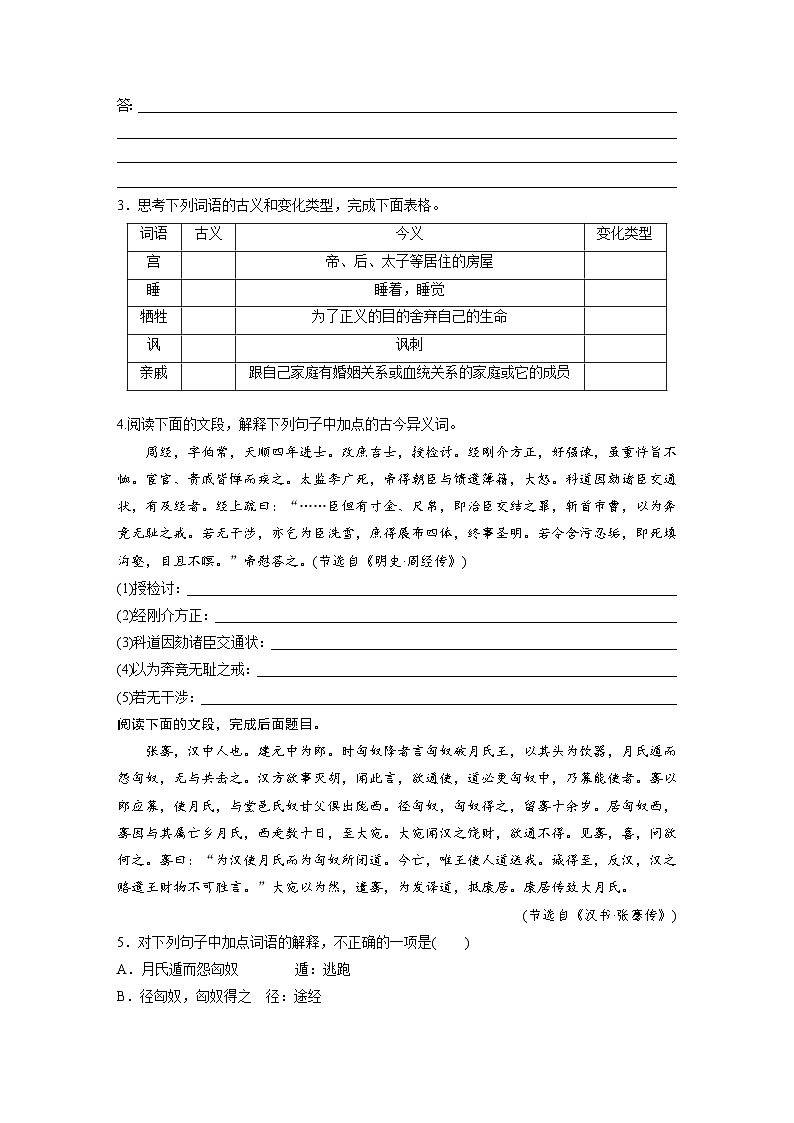

1.思考下列词语的古义和变化类型,完成下表。

2.阅读下面的文言文,解释下列句子中加颜色词语的意思。齐宣王好射,说人之谓己能用强弓也。其实所用不过三石。以示左右,左右皆试引之,中关而止,皆曰:“此不下九石,非王孰能用是?”宣王之情,所用不过三石,而终身自以为九石,岂不悲哉?(节选自《吕氏春秋·壅塞》)(1)其实所用不过三石:_________(2)左右皆试引之:___________(3)所用不过三石:_______(4)而终身自以为九石:_____

齐宣王爱好射箭,喜欢别人说自己能用强弓。他实际上用过的弓,都不超过三石(的强度)。把(他用过的)弓给身边的近侍看,身边的近侍都试着拉弓,拉弯一半就不再拉了,都说:“此弓(的强度)不少于九石,除了大王,谁还能使用这张弓呢?”宣王的实际情况是,用过的弓都不超过三石,然而(他)终生认为自己能拉九石(的强度),这难道不可悲吗?

反训词在古代汉语中,同一词语在不同的语言环境里可以表达出正反对立的两个意思,这种词叫反训词。这样的词语有:①“沽”,买或卖;②“置”,置办或放弃;③“报”,报恩或报仇;④“从”,跟随或率领;⑤“纳”,收进或交出;⑥“迁”,升官或降职;⑦“市”,卖出或买入。

(二)多义实词:追源溯流,语境敲定参照下面理解多义实词的方法,完成后面题目。

1.根据下面“回”的字形演变及所提供的例句,按要求答题。

回:象形字,甲骨文像渊水回旋之形,本义为回旋、旋转。例句:①移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。(白居易《琵琶行并序》)②峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。(欧阳修《醉翁亭记》)③手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。(白居易《卖炭翁》)④风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。(杜甫《登高》)(1)上述例句中的“回”字,使用本义的有哪些?(写出序号)

(2)请根据上述例句中“回”的本义和引申义,各写出两个包含“回”字的成语。A.用本义:____________________B.用引申义:___________________

2.解释下列文段中“安”的意思。(1)人主有疾,而必使亲临,处之安乎?(《宋史·曾公亮传》)

(2)羊祜,博学能属文,美须眉,善谈论。郡将夏侯威异之,以兄霸之子妻之。夏侯霸之降蜀也,姻亲多告绝,祜独安其室,恩礼有加焉。(《晋书·羊祜传》)

答案 安抚、安慰,使……安顿

一个词的引申义,不管有多么纷繁,都是从本义引申出来的,所以,抓住了一个词的本义,就是抓住了这个词的诸多意义的纲。——语言学家蒋绍愚

Ⅱ.特殊实词——通假字、偏义复词(一)通假字:本义不通,考虑通假

请根据“通假条件”导图,分析下面文段中有无通假字。如有请找出来并解释其义。吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,振贫吊死,与百姓同其劳。(节选自《史记·越王勾践世家》)(1)____同____,意思:_____(2)______________同____,意思:______(3)____同____,意思:____(4)____同____,意思:_____(5)____同____,意思:_____

(二)偏义复词:关注构成,语境确定判断偏义复词,一要关注其构成,两个词的意义相对或相近;二要看语境,两个词中只有一个适合语境,另一个只作衬字。请根据这一判断方法,完成下面题目。下列各句中,加颜色词的词义类型不同于其他三项的一项是A.宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同B.昼夜勤作息,伶俜萦苦辛C.沛公奉卮酒为寿,约为婚姻D.此诚危急存亡之秋也

掌握实词活用的规律特点

Ⅰ.掌握名词、动词活用的规律特点(一)名词活用1.名词活用为状语在现代汉语中,名词一般不直接用作状语修饰谓语动词,但在文言文中,有些名词却常用在动词、形容词前面作状语,起修饰、限制作用。主要包括:①时间名词,如“日”“夜”“月”“岁”等作状语;②方位名词,如“南”“北”“内”“外”“上”“下”等作状语;③普通名词作状语。

试找出下列句子中名词活用为状语的词,并试着找出其活用的规律和特点。(1)东犬西吠:____(2)吾妻死之年所手植也:____(3)良庖岁更刀:____(4)蝉蜕于浊秽:____(5)余自齐安舟行适临汝:____(6)常以身翼蔽沛公:____(7)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意:___________(8)大石侧立千尺:____规律和特点:____________________________________________________________________________________________________________________________

名词用在动词前,如果不构成主谓关系,那么,它一定活用为状语,或者说,只要是处于主语和谓语之间的名词一定活用为状语。

2.名词活用为一般动词主要有以下几种现象:①名词后带宾语;②名词前面有副词;③名词前面有能愿动词(如“能”“可”“欲”等);④名词后面跟介宾短语。

试找出下列句子中名词活用为动词的词,并试着找出其活用的规律和特点。(1)①至于君不君,臣不臣:__________________②二月草已芽:____③巫医乐师百工之人,不耻相师:____________④然而不王者,未之有也:____⑤君子不齿:____⑥未云何龙:_______规律和特点:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

名词前面有副词(“不”“已”“相”等),则该名词活用为动词。因为在现代汉语中,副词不能修饰名词,若修饰了,则该名词活用为动词。

(2)①假舟楫者,非能水也,而绝江河:____②左右欲刃相如:____③云青青兮欲雨:____④凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否:____⑤骐骥一跃,不能十步:______规律和特点:__________________________________________________________________________________________________________________

能愿动词(指“能”“可”“欲”等动词)后面的名词活用为动词。

(3)①沛公军霸上:____②鹪鹩巢于深林:____③唐浮图(和尚)慧褒始舍于其址:____④于是为长安君约车百乘,质于齐:____⑤风乎舞雩:____规律和特点:__________________________________________________________________________________________________________________

名词前面没有动词,后接介宾短语(后无动词),则该名词活用为动词。

(4)①驴不胜怒,蹄之:____②买五人之头而函之:____③塞者凿之,陡者级之:____④策之不以其道:____⑤我树之成而实五石:____规律和特点:___________________________________________________

名词后面带“之”字,则该名词活用为动词。

(5)①以膏泽斯民:______②武能网纺缴,檠弓弩:________③曾皙后:____④籍吏民,封府库:____⑤函梁君臣之首:____规律和特点:__________________________________________________________________________________________________________________

两个名词(或一个名词和一个名词性短语)连用,则必有一个名词活用为动词。至于哪个名词活用,要视具体情况而定。

(6)①根拳而土易:____②扣舷而歌之:____③客逾庖而宴:____④方其破荆州,下江陵,顺流而东也:____规律和特点:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“而”字前或后的名词往往活用为动词,因为“而”字不能连接名词和名词(或名词性短语),它一般连接动词和动词(或动词性短语)。

(二)动词活用为名词在文言文中,动词往往用作句子的主语或宾语,有时又受“其”“之”等词语的修饰、限制,这就使它具有了名词的特点。

试找出下列句子中动词活用为名词的词,并试着找出其活用的规律和特点。(1)追亡逐北:_________(2)瓶无储粟,生生所资:____________(3)且君尝为晋君赐矣:____(4)屈平疾王听之不聪也:____(5)去国怀乡,忧谗畏讥:________(6)鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时:_____(7)而其见愈奇:____规律和特点:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

一是两个动词连用,如构不成连动式,则后一个动词一般活用为名词;二是动词前若有“其”“之”等代词修饰,则该动词活用为名词。

Ⅱ.掌握形容词活用及使动、意动的规律特点(一)形容词活用1.形容词活用为名词在文言文中,当形容词作主语或宾语时,它已不再表示事物的性质或特征,而表示具有某种性质或特征的人或事物。翻译时应补出中心词(名词),让形容词作定语。

试找出下列句子中形容词活用为名词的词,并试着找出其活用的规律和特点。(1)群贤毕至,少长咸集:____________(2)郯子之徒,其贤不及孔子:____(3)此其志不在小:____(4)屈平疾……邪曲之害公也,方正之不容也:________________(5)宾主尽东南之美:_____(6)是故圣益圣,愚益愚:____________________规律和特点:____________________________________________________________________________________________________________________________

当形容词作主语或宾语时,该形容词活用为名词,如(1)(3)(4)(6);当形容词用在“其”“之”后面,充当中心语时,则活用为名词,如(2)(5)。

2.形容词活用为动词在文言文中,当形容词直接带宾语,或者前面受能愿动词或副词修饰时,它不再表示事物的性质,而是表示相应的动作行为或变化发展。

试找出下列句子中形容词活用为动词的词,并试着找出其活用的规律和特点。(1)古之欲明明德于天下者:____________(2)王者不却众庶,故能明其德:_____(3)不知东方之既白:_____(4)素善留侯张良:____(5)且夫天下非小弱也:_______(6)明道德之广崇:_____规律和特点:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

当形容词后面带了宾语,该形容词活用为动词,如(4)(6);当形容词放在能愿动词后,该形容词活用为动词,如(1)(2);当形容词放在副词(时间副词或否定副词)后,该形容词活用为动词,如(3)(5)。

(二)使动用法与意动用法1.使动用法(1)试找出下列句子中活用为使动用法的动词,并试着找出其活用的规律和特点。①忧劳可以兴国,逸豫可以亡身:_______②后秦击赵者再,李牧连却之:____③外连衡而斗诸侯:_____④宜皆降之:_____⑤沛公旦日从百余骑来见项王:_____规律和特点:________________________________________________________

当不及物动词后面带了宾语,该动词一般活用为使动用法。

(2)试找出下列句子中活用为使动用法的形容词,并试着找出其活用的规律和特点。①焚百家之言,以愚黔首:____②欲治其国者,先齐其家:____③既来之,则安之:____④则思正身以黜恶:____规律和特点:__________________________________________________________________________________________________________________

当形容词后面带了宾语,且该形容词具有“使宾语怎么样”的意思时,该形容词活用为使动用法。

(3)试找出下列句子中活用为使动用法的名词,并试着找出其活用的规律和特点。①既东封郑,又欲肆其西封:_____________②先破秦入咸阳者王之:____③却宾客以业诸侯:____④阙秦以利晋:____规律和特点:__________________________________________________________________________________________________________________

当名词后面带了宾语,且该名词具有“使宾语怎么样”的意思时,该名词活用为使动用法。

2.意动用法试找出下列句子中活用为意动用法的形容词、名词,并试着找出其活用的规律和特点。(1)单于壮其节:____(2)况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿:________(3)驼业种树:____(4)悦亲戚之情话:____(5)吾从而师之:____规律和特点:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

当形容词、名词后面带了宾语,且该形容词、名词具有“认为(以为)宾语怎么样”或者“把宾语当什么”(通常可译为“认为……”“以……为……”“对……感到……”“把……当作……”等)的意思时,该形容词、名词活用为意动用法。

使动用法与意动用法的区别有些使动用法与意动用法较难区分,必须紧扣上下文,研究句子本身所表达的意思,方能确定。例如下面两个句子:小

①工师得大木,则王喜……匠人斫而小之,则王怒……②孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

①句中的“小”是“使……小”,即“使大木小”。②句中的“小”是“以……为小”,即“认为鲁地小”“认为天下小”。

由以上两句可以看出,使动侧重于客观行动,而意动侧重于主观感受,是个人的看法,事实未必如此。如“小天下”,其实天下并未变小,变小只是孔子的一种主观感受罢了。

动词的为(wèi)动用法为动用法中,动词不直接支配宾语,而是表示为(因、给、对)宾语而施行某一动作。简言之,主语为宾语而动。只有动词(包括活用了的名词、形容词)才有为动用法。其中“为”包括“为了”“因为”“给(替)”“对(向)”四个意思。如“死国可乎”中的“死”相当于“为……而死”,“名我固当”中的“名”相当于“给……命名”。

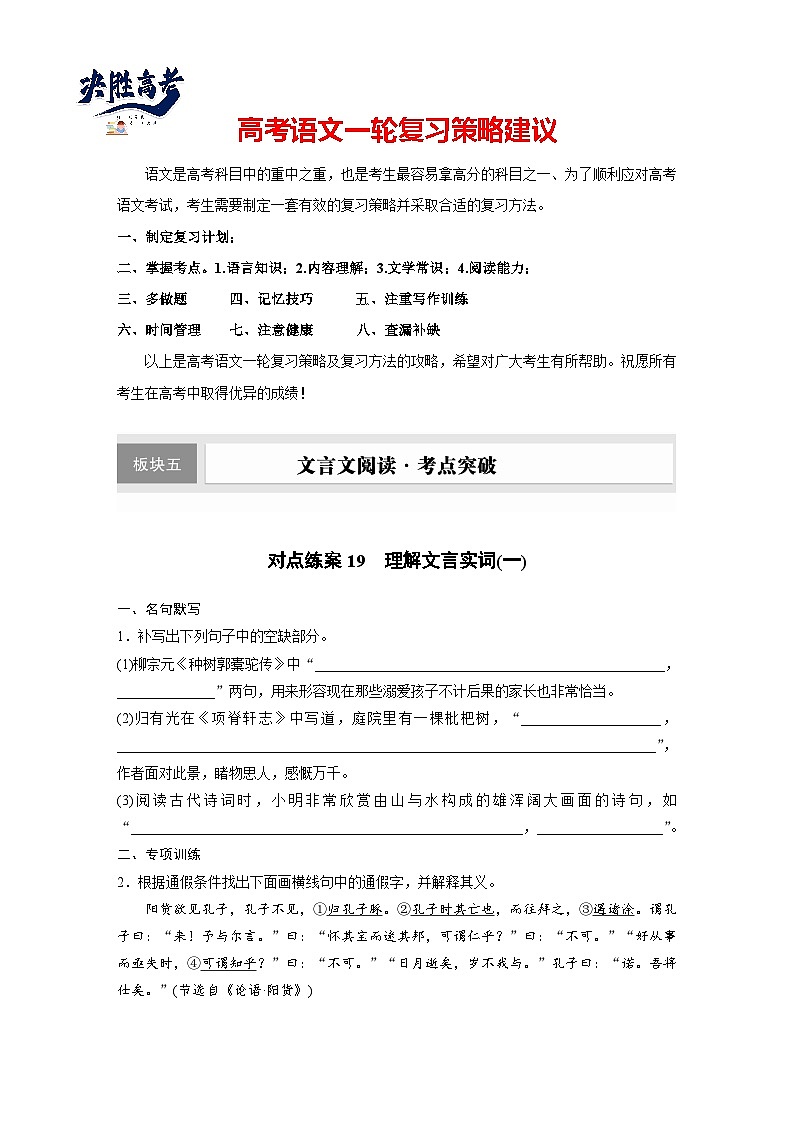

一、名句默写1.补写出下列句子中的空缺部分。(1)柳宗元《种树郭橐驼传》中“_________,_________”两句,用来形容现在那些溺爱孩子不计后果的家长也非常恰当。(2)归有光在《项脊轩志》中写道,庭院里有一棵枇杷树,“_____________________,_______________”,作者面对此景,睹物思人,感慨万千。

(3)阅读古代诗词时,小明非常欣赏由山与水构成的雄浑阔大画面的诗句,如“________________,___________”。

答案 落木千山天远大 澄江一道月分明/乱石穿空 惊涛拍岸/千里澄江似练 翠峰如簇

二、专项训练2.根据通假条件找出下面画横线句中的通假字,并解释其义。阳货欲见孔子,孔子不见,①归孔子豚。②孔子时其亡也,而往拜之,③遇诸涂。谓孔子曰:“来!予与尔言。”曰:“怀其宝而迷其邦,可谓仁乎?”曰:“不可。”“好从事而亟失时,④可谓知乎?”曰:“不可。”“日月逝矣,岁不我与。”孔子曰:“诺。吾将仕矣。”(节选自《论语·阳货》)

答案 ①“归”同“馈”,赠送。②“时”同“伺”,等候。③“涂”同“途”,道路。④“知”同“智”,聪明。

阳货想见孔子,孔子不愿见他,(阳货)便赠送孔子一只小猪。孔子趁他不在家的时候,前往拜谢以还礼,在路上遇见阳货。阳货对孔子说:“过来!我跟你讲话。”(阳货接着)说:“有才能却怀揣着不用而听任国家迷乱,这可以叫作仁爱吗?”(孔子回答)说:“不可以。”(阳货说:)“喜欢参与政事而又屡次错过机会,这可以说是聪明吗?”(孔子回答)说:“不可以。”(阳货说:)“时间一天天过去了,岁月是不等人的。”孔子说:“好吧。我答应你去做官。”

3.思考下列词语的古义和变化类型,完成下面表格。

4.阅读下面的文段,解释下列句子中加颜色的古今异义词。周经,字伯常,天顺四年进士。改庶吉士,授检讨。经刚介方正,好强谏,虽重忤旨不恤。宦官、贵戚皆惮而疾之。太监李广死,帝得朝臣与馈遗簿籍,大怒。科道因劾诸臣交通状,有及经者。经上疏曰:“……臣但有寸金、尺帛,即治臣交结之罪,斩首市曹,以为奔竞无耻之戒。若无干涉,亦乞为臣洗雪,庶得展布四体,终事圣明。若令含污忍垢,即死填沟壑,目且不瞑。”帝慰答之。(节选自《明史·周经传》)

(1)授检讨:_______________________(2)经刚介方正:________________________(3)科道因劾诸臣交通状:_________(4)以为奔竞无耻之戒:___________(5)若无干涉:___________

官职名,明代隶属翰林院

正直,端正不偏(刚正不阿)

周经,字伯常,天顺四年考中进士。改任庶吉士,授予检讨一职。周经倔强正直,喜欢勉力劝谏,即使多次违反皇上的旨意也不顾及。宦官、贵戚都害怕并且忌恨他。太监李广死了,皇帝得到朝中大臣参与赠送李广财物的账簿,非常生气。科道官员趁机弹劾大臣暗中勾结李广的情状,有人提到了周经。周经上疏辩解说:“……我只要有寸金、尺帛(财物进献李广),就惩治我勾结李广的罪过,在集市上斩首,把这作为对争着投靠李广的无耻行为的警诫。如果没有牵涉,也请皇上替我洗脱罪名,以期望能让我舒展四肢,终生侍奉圣明的君王。如果让我带着侮辱忍受诟骂,即使我死了,眼睛也不能闭上。”皇帝安慰并答复了他。

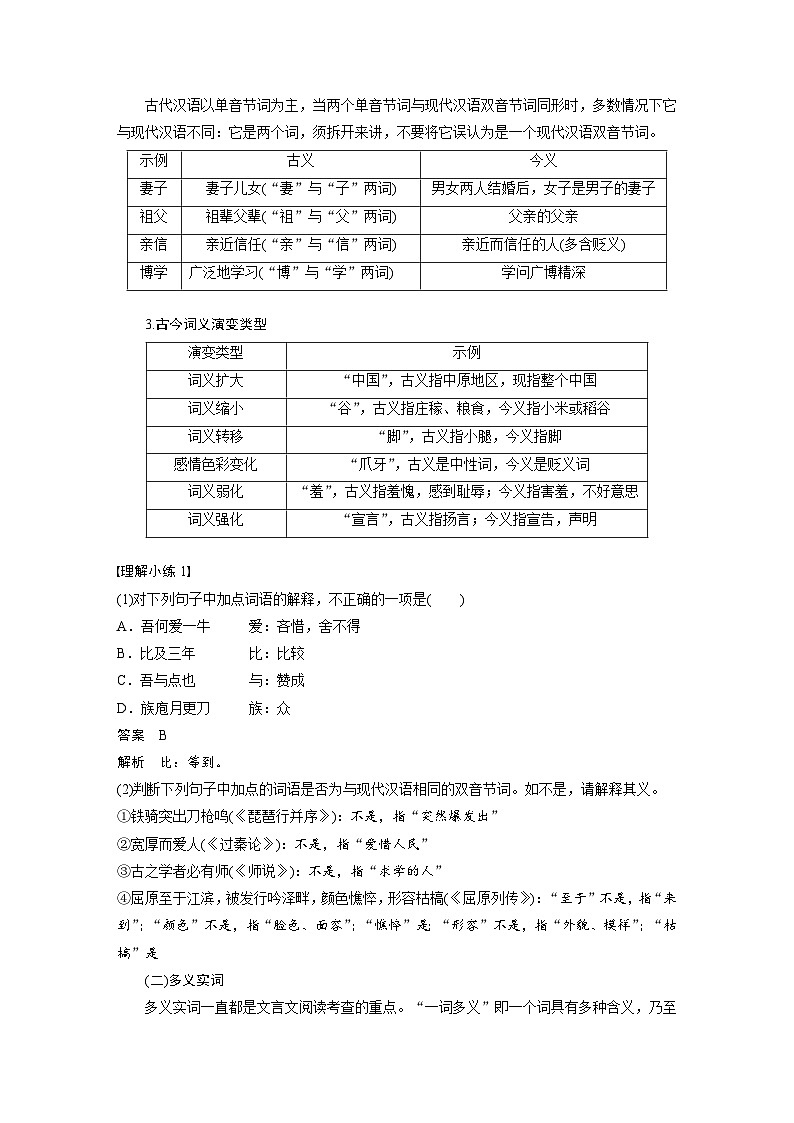

阅读下面的文段,完成后面题目。张骞,汉中人也。建元中为郎。时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏奴甘父俱出陇西。径匈奴,匈奴得之,留骞十余岁。居匈奴西,骞因与其属亡乡月氏,西走数十日,至大宛。大宛闻汉之饶财,欲通不得。见骞,喜,问欲何之。骞曰:“为汉使月氏而为匈奴所闭道。今亡,唯王使人道送我。诚得至,反汉,汉之赂遗王财物不可胜言。”大宛以为然,遣骞,为发译道,抵康居。康居传致大月氏。(节选自《汉书·张骞传》)

5.对下列句子中加颜色词语的解释,不正确的一项是A.月氏遁而怨匈奴 遁:逃跑B.径匈奴,匈奴得之 径:途经C.大宛闻汉之饶财 饶:丰富,富足D.诚得至,反汉反:背叛

6.下列句子中,加颜色词语的用法与例句不同的一项是例句:唯王使人道送我A.《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨B.浴乎沂,风乎舞雩,咏而归C.吾从而师之D.未能助上大有为,以膏泽斯民

张骞是汉中人。建元年间被任命为郎官。那时匈奴投降过来的人说匈奴攻破月氏,并且用月氏王的头颅做酒器,月氏因此逃跑而且怨恨匈奴,但苦于没有人和他们一起攻打匈奴。汉王朝正想发动消灭匈奴的战争,听到这些话后,就想派人出使月氏,可匈奴又是必经之路,于是就招募能够出使的人。张骞凭借郎官的身份应募出使月氏,与堂邑氏的奴仆甘父一起离开陇西。途经匈奴,被匈奴人截获,扣留张骞十多年。因居住在匈奴西部,张骞趁机带领他的部属一起向月氏逃亡,往西跑了几十天,到了大宛。大宛听说汉朝财物丰富,想和汉朝交往却找不到机会。

见到张骞非常高兴,问他要到哪里去。张骞说:“替汉朝出使月氏,却被匈奴封锁道路不让通行。现在逃亡到贵国,希望大王能派人带路送我们离去。假如能够到达月氏,我们返回汉朝后,汉朝送给大王的财物一定多得不能用语言描述。”大宛认为可以,就送张骞他们离去,并为他们派遣了翻译和向导,送到康居。康居用传车将他们送到大月氏。

阅读下面的文段,完成后面题目。淮南转运使吕绍宁到任,进羡余钱十万贯,公请拒而不受,以防刻剥。陕西用兵之后,河东困弊,刍粮不足,言者请废麟州,或请移于合河津,或请废五寨。公既使河外,为四议,以较麟州利害,请移兵就食于濒河清塞堡,缓急不失应援,而平时可省馈运,麟州得不废。(节选自《赠太子太师欧阳公行状》)

7.对下列句子中加颜色词语的解释,不正确的一项是A.进羡余钱十万贯 羡余:盈余,剩余B.以防刻剥 刻剥:侵夺剥削C.河东困弊 困弊:困顿疲惫D.缓急不失应援 缓急:缓慢,急迫

淮南转运使吕绍宁到任后,向欧阳修进献十万贯盈余的赋税,他拒绝且不接受,以防侵夺剥削。自从陕西用兵之后,黄河以东地区困顿疲惫,军队用的饲料和粮食不足,主谋划的人请求放弃麟州,有人请求移兵到合河津,有人请求废弃五寨。欧阳修出使黄河以南地区,写了四个奏议,来讨论麟州的利害关系,请求移兵驻扎到黄河附近的清塞堡,遇到情势急迫时就能接受援助,而在平时可以节省物资的运输,麟州得以保存下来。

三、综合训练(2024·九省联考)阅读下面的文言文,完成文后题目。材料一:凡与敌战,若审知敌人有可胜之理,则宜速进兵捣之,无有不胜。法曰:“见可则进。”唐李靖①为定襄道行军总管,击破突厥,颉利可汗走保铁山,遣使入朝谢罪,请举国归附。以靖往迎之。颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。时诏鸿胪卿唐俭等慰谕之。靖谓副将张公谨曰:“诏使到彼,虏必自安。若万骑赍二十日粮,自白道袭之,必得所欲。”公谨曰:“上已与约降,行人在彼,奈何?”靖曰:“机不可失,

韩信所以破齐也。如唐俭辈何足惜哉!”督兵疾进行至阴山遇其斥候千余皆俘以随军。颉利见使者大悦,不虞官兵至也。靖前锋乘雾而行,去其牙帐七里,虏始觉,列兵未及阵,靖纵兵击之。斩首万余级,俘男女十余万,擒其子叠罗施,杀义成公主。颉利亡去,为大同道行军总管张宝相擒以献。于是,斥地自阴山北至大漠矣。(节选自《百战奇略》)

材料二:太宗曰:“昔唐俭使突厥,卿因击而败之。人言卿以俭为死间②,朕至今疑焉。如何?”靖再拜曰:“臣与俭比肩事主,料俭说必不能柔服,故臣因纵兵击之,所以去大患不顾小义也。人谓以俭为死间,非臣之心。按《孙子》,用间最为下策。臣尝著论其末云:水能载舟,亦能覆舟。或用间以成功,或凭间以倾败。若束发事君,当朝正色,忠以尽节,信以竭诚,虽有善间,安可用乎?唐俭小义,陛下何疑?”太宗曰:“诚哉!非仁义不能使间,此岂纤人所为乎?周公大义灭亲,况一使人乎?灼无疑矣!”(节选自《唐太宗李卫公问对》)注 ①李靖:唐代名将,封卫国公,世称李卫公。②死间:指派往敌方的间谍不能脱身而为敌方所杀。

督兵 疾 进 行 至阴山 遇其斥候 千余 皆俘 以随军。

8.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请将下面相应位置的答案标号上画“√”,每画对一处给1分,画“√”超过三处不给分。(3分)

9.下列对材料中加颜色的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)A.保,文中指守卫、据守,与李密《陈情表》中“保卒余年”的“保” 意思相同。B.行人,文中指使者,与《孔雀东南飞》中“行人驻足听”的“行人” 意思不同。C.去,文中指距离、相距,与《蜀道难》中“连峰去天不盈尺”的“去” 意思相同。D.正色,文中指神色庄重,与《庄子·逍遥游》中“其正色邪”的“正色” 意思不同。

10.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)A.突厥首领颉利在战争中败给了李靖,派遣使者到唐朝谢罪,希望能率 领整个国家归附唐朝,唐王朝派遣唐俭等人为使者,对突厥进行抚慰。B.李靖认为,使者到达后,突厥人一定以为危机已解除,如果此时能抓 住机会出兵袭击,一定可以像当年韩信破齐一样,一举击溃敌军。C.颉利见到唐俭等人十分高兴,完全没有料到唐军会发动进攻,李靖趁 其不备,指挥大军杀到,突厥大败,颉利也在逃跑途中被唐军擒获。D.世人传言李靖以唐俭作为死间,一举打败了突厥,唐太宗就此向李靖 求证,李靖表示像唐俭这样的忠臣是无法用来做间谍的,传言不实。

11.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)(1)颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。译文:________________________________________________________________________________________________________________________

颉利可汗虽然表面上请求入朝觐见,但心怀犹豫,李靖揣测到他的心思。

(2)周公大义灭亲,况一使人乎?灼无疑矣!译文:________________________________________________________________________________________________________________________

周公为维护大义杀掉犯罪的亲属,更何况一个使臣呢?我明白(确然)无疑了!

12.李靖在与突厥的战争中不顾唐俭安全的原因是什么?(3分)

答案 ①战争中机不可失; ②认为唐俭无法使突厥归附; ③为了消除国家大患而顾不得今人小情义。

材料一:凡是对敌作战,如果明知敌人有可以战胜的道理,就应当迅速出兵进攻它,这样就没有不胜利的。诚如兵法所说:“发现有可能战胜敌人的时机,就迅速向它发动进攻。”唐朝时李靖出任定襄道行军总管,率军击败了突厥,颉利可汗率众退守铁山,然后派遣使者到唐朝请罪,表示愿意全国归附。唐太宗命令李靖前往迎接。颉利可汗虽然表面上请求入朝觐见,但心怀犹豫,李靖揣测到他的心思。此时,太宗下诏任命鸿胪卿唐俭等人前往突厥进行安抚和宣谕。李靖于是对他的副将张公谨说:

“皇上派遣的使者已经抵达突厥那里,敌人必定会安心不疑。如果我们选派万名骑兵带上二十天粮食,从白道出兵对它突然袭击,一定能够取得我们想要取得的胜利。”张公谨说:“主上已经与突厥约定接受他们的来降,而我们的使者又在他们那里,一旦采取行动,敌人加害他们可怎么办?”李靖说:“战机不可错失,这正是韩信能够打败齐国的原因。像唐俭这些人牺牲了又有什么值得可惜的呢?”于是,李靖率军疾速前进,抵达阴山时,遇到突厥一支千余人的侦察部队,便把他们全部俘虏而随同唐军一起前进。颉利可汗见到唐朝使者唐俭等人后,十分高兴,

没有料到唐军会来进攻。李靖的前锋部队冒着大雾前进,距颉利可汗牙帐仅七里的时候,突厥才发觉。突厥列出队伍还未摆好阵势,李靖派出军队猛攻。斩杀万余人,俘获突厥男女十多万,活捉颉利可汗的儿子叠罗施,杀死颉利可汗之妻隋朝义成公主。颉利可汗逃走,后被大同道行军总管张宝相擒获并献给朝廷。在此形势下,唐军为朝廷开拓了自阴山向北直至大漠一带大片疆土。

材料二:太宗问:“当年我派遣唐俭出使突厥,你却趁机袭击,大败突厥。人们说你这是把唐俭当作死间,我直到今天对此仍抱有怀疑态度。这到底是怎么一回事呢?”李靖拜了两拜,回答说:“我与唐俭同在朝廷并肩侍奉主上,料定唐俭的说辞必然不能使突厥顺服、归附,所以我趁机派兵进攻它,这是因为为了铲除国家大患,也顾不得保全与唐俭的私人小义了。有人说我把唐俭作为死间,这不是我的本意。按照《孙子兵法》所说,用间是最下策。我曾经在写的文章末尾这样论述过:水能载舟,亦能覆舟。有用间而获得成功的,也有用间而招致失败的。如果一个人从年轻时起辅佐君主,在朝堂上神色庄重,公正坦直,忠心耿耿,

相关课件

这是一份板块五 微案3 理解文言特殊句式——抓住标志,翻译落实-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习),文件包含板块五微案3理解文言特殊句式抓住标志翻译落实pptx、板块五微案3理解文言特殊句式抓住标志翻译落实教师版docx、板块五微案3理解文言特殊句式抓住标志翻译落实学生版docx等3份课件配套教学资源,其中PPT共56页, 欢迎下载使用。

这是一份板块五 微案2 理解文言虚词——结合语境,虚“虚”实“实”-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习),文件包含板块五微案2理解文言虚词结合语境虚“虚”实“实”pptx、板块五微案2理解文言虚词结合语境虚“虚”实“实”教师版docx、板块五微案2理解文言虚词结合语境虚“虚”实“实”学生版docx等3份课件配套教学资源,其中PPT共37页, 欢迎下载使用。

这是一份板块五 学案48 理解文言实词(二)——善于推断,代入比较-2025年高考语文大一轮复习(课件+讲义+练习),文件包含板块五学案48理解文言实词二善于推断代入比较pptx、板块五对点练案20理解文言实词二专题练docx、板块五学案48理解文言实词二善于推断代入比较教师版docx、板块五学案48理解文言实词二善于推断代入比较学生版docx等4份课件配套教学资源,其中PPT共60页, 欢迎下载使用。