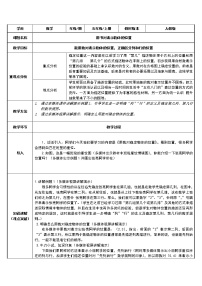

人教版(2024)五年级上册2 位置第一课时教学设计

展开

这是一份人教版(2024)五年级上册2 位置第一课时教学设计,共6页。教案主要包含了情景创设,导入课题,师生合作,探究新知,反馈质疑,学有所得,课末小结,融会贯通,教海拾遗,反思提升等内容,欢迎下载使用。

教材第19页例1。

内容简析

例1 借助行和列的知识了解用数对表示物体的位置,理解数对的意义以及数对在实际生活中的应用。

教学目标

1.理解什么是行和列,了解行和列的具体含义。

2.了解用数对表示物体位置的方法及数对的含义。

3.在自主探究、合作的过程中培养学生的分析、对比及归纳的能力。

4.用数学知识解答生活问题,渗透数学知识在实际生活中的广泛应用以及学以致用的思想。

教学重难点

掌握用数对表示物体位置的方法和数对的意义。

教法与学法

1.本课时解决用数对表示物体位置的方法时,主要是运用观察对比的教学方法,即通过观察行和列,找出学生在第几行和第几列;用对比的方法,找准学生的具体位置,用数对表示出来。

2.本课时学生的学习主要是通过观察、比较、发现、归纳这些方法学习用数对表示物体的位置,在学习过程中体会、运用转化的数学思想。

承前启后链

延学:应用数对知识解决实际问题,在方格纸上用数对确定物体的位置。

学习:能用数对表示具体情景中的物体位置,要明确位置关系中的列和行的区别,会利用数对解决实际问题。

复习:回顾有关方位名词:行、列的知识,明确行与列的位置关系。例如:横为行,竖为列。

教学过程

一、情景创设,导入课题

课件导入:

(一)激活经验

1.导入:我们在以前学习了用方位确定位置,我们在生活中还常常用“第几”来描述物体的位置。

2.提问:这有一排同学,举手的是张亮同学。你能描述张亮同学的位置吗?(演示PPT课件)

3.引导:有的同学从左往右数,还有的同学从右往左数,但都是只用一个数就表示出了张亮同学的位置,为什么只用一个数就能表示出张亮同学的位置呢?(演示PPT课件)

4.提问:怎样表示出周明同学的位置?赵雪同学的位置呢?(演示PPT课件)

(二)引入新课

1.提问:如果不是只有一排同学,而是教室里的座位,你还能只用一个数就表示出某个同学的位置吗?(演示PPT课件)

2.揭示课题:这节课我们就一起继续学习“位置”。(板书课题:位置)

【品析:创设“一排座位”的情景,激活学生“用一个数可以表示一个物体在一排物体中的位置”的生活经验,使学生直观感受到用一个数可以在直线上确定位置。在此基础上,借用“现成”的情景,由“线”扩展到“面”,将一维空间生长为二维空间,产生新的问题,引出新的学习内容,激发学生强烈的尝试和探究欲望。】

生活情景导入:

1.出示多媒体课件或图片:一位教师到图书馆借书,询问图书管理员工具书所在的位置,然后图书管理员告诉他工具书所在的位置。

2. 学生观看多媒体课件或图片,听教师讲解,初次接触位置这个概念。

3.引入本课学习并板书课题。

4.学生在教师的引导下回忆某物体的位置,确定它们的位置,联系具体生活场景

和经验,进入到下面的学习中。

【品析:通过具体的直观演示以及具体的情景联系,充分调动学生对学习的兴趣,为学习新知奠定基础。】

学校情景引入:

(出示课件做广播操的画面)

师:小明所在的班级在做广播操,看到了吗?(课件提示)你能用自己的话描述出小明的位置吗?

预设:生1:从左边数第3队第2个;生2:从右边数第2队第2个;生3:从前往后数,从左往右数第2排第3个;生4:从后往前数,从右往左数第2排第2个。

【品析:从熟悉的做操情景引入,能够唤醒学生已有的记忆,从数对的生活基础出发,激发学生对学习的兴趣,从而调动学生的积极性。】

二、师生合作,探究新知

◎引领学生分析教材第19页例1中主题图片,提取已知信息,并找出待解决问题。

(1)整理从中获得的信息。

①班上的学生有5行;

②班上的学生有6列;

③张亮在第2列、第3行的位置;

④张亮同学的位置可以用数对(2,3)表示。

(2)提出的问题。

你能用数对表示王艳和赵雪同学的位置吗?

◎自主学习,分组讨论,探究解题方法。

根据学习经验,虽然学生现在还没有学习用数对表示物体位置的方法,但是经过回顾分析,可以通过行和列的知识解答出来。此时把问题抛给学生,让他们分组讨论,自主探究结果。通常会出现下面结果。

用数对表示物体的位置。

由座位图可以看出行与列的相交位置正是张亮同学的位置。第几列是从左往右数,张亮是第2列,第几行是从前往后数,张亮是第3行。所以,我们就可以用数对表示张亮同学的位置为(2,3)。

张亮同学(2,3)

王艳同学在第3列与第4行的相交位置,所以王艳同学的位置用数对表示为(3,4)。赵雪同学在第4列与第3行的相交位置,所以赵雪同学的位置用数对表示为(4,3)。

王艳同学(3,4)

赵雪同学(4,3)

按照你喜欢的方法分别找一找其他同学的位置,用数对表示出来:引领学生根据行与列的关系,分别找出其他同学的位置。

【品析:本环节中借助行和列的区别和联系,可以顺利地把行和列的知识引入到数对中来,根据行和列分别找出交点,也就是学生的具体位置。通过引导列在前、行在后,用数对的形式表示学生的位置。鼓励学生重点讨论行和列用数来表示时的转化思想,由具体位置转化成数对的形式对于学生比较抽象,要重点理解。这种数学思想是需要逐步培养的,实际教学中要有的放矢地引导,同时在学生自主学习、分组讨论时要及时提示,让学生自己感受数对和位置的相对应关系。】

◎顺承例1,探讨数对的意义

在总结完以上几名同学的位置的基础上,教师抛出问题:数对有何意义呢?

学生经过简单的交流讨论后,可以得出结论:用(2,3)表示张亮所在的位置,这里用了两个独立的数据,但这两个数据是有顺序的。2表示张亮所在的列数,3表示他所在的行数,这组数据就是一个数对。有顺序的两个数组成数对能表示一个确定的位置。可以先分小组探究解答方法,然后选派学生代表介绍自己组的解答方法。

在学生自主探究的过程中适时引导学生思考以下问题:

【品析:通过探究数对的具体意义,使学生从实际出发真正领悟用数对表示物体位置的方法。这个过程的学习,不仅仅是记住用数对单纯表示物体的位置,更重要的是理解数对的实际意义和用途。为以后学习坐标知识打下一个良好的基础。本环节中,主要的教法是转化,主要的学法是讨论、探究、归纳。】

三、反馈质疑,学有所得

在学习完例1的基础上,引领学生及时消化吸收,同桌之间互相叙述用数对

表示物体的位置的方法,然后教师提出质疑问题,引领学生在解决问题的过程中学会系统整理。

质疑:在例题中用数对表示物体位置的时候,先确定行数还是先确定列数?

学生讨论后得出结论:应该先确定在第几列,再确定在第几行。

【品析:本环节设置在本课新授知识完成之后,由于本单元是刚刚涉及数对的有关知识,对于学生而言,从具体位置抽象到数对,是数学思维的迁移转化,通过本环节质疑答疑实现学有所得,真正明白其意义。】

四、课末小结,融会贯通

“本节课,你学会了哪些知识?还有什么是不明白的呢?”

在师生共同总结之后,简单回顾用数对表示物体位置的方法:先找出物体在第几列,再找出在第几行,根据所找的列数和行数把具体的位置转化成数对的形式表示出来。然后衔接下节课学习任务,给大家留一个思考的话题:

如果给出数对,你能根据数对找出物体的位置吗?

五、教海拾遗,反思提升

回味课堂,发现亮点之处:一次质疑和讨论使学生的学习进入了二次消化吸收的过程,这次内化使学生掌握了用数对表示物体位置的方法。

反思过程,有待改进之处:根据用数对表示物体位置的方法,有的同学表述不清,经常会把行放到前面,有的同学区分不好行与列,所以后面的教学中,应根据不同学生对不同知识点的接受情况,采取不同的教学措施,真正做到因材施教。

我的反思:

板书设计

用数对表示具体情景中物体的位置

相关教案

这是一份小学数学人教版(2024)五年级上册2 位置获奖第1课时教学设计,共4页。教案主要包含了课时导入,探究新知,当堂练习,课堂总结,课后作业,板书设计,教学反思等内容,欢迎下载使用。

这是一份小学数学人教版(2024)五年级上册2 位置获奖第1课时教案,共6页。教案主要包含了创设情境,导入新课,自主探索,互动授新,课堂回顾,交流收获,作业设计,巩固提升等内容,欢迎下载使用。

这是一份小学数学人教版(2024)五年级上册2 位置优秀第1课时教学设计,共4页。教案主要包含了课时导入,探究新知,当堂练习,课堂总结,课后作业,板书设计,教学反思等内容,欢迎下载使用。