高中生物浙科版必修3 稳态与环境第三节 种群的数量波动及调节当堂达标检测题

展开

这是一份高中生物浙科版必修3 稳态与环境第三节 种群的数量波动及调节当堂达标检测题,共7页。

A.这两个物种种群的数量波动均具有周期性

B.甲物种种群数量受乙物种种群影响,但乙物种种群数量不受甲物种种群的影响

C.甲物种种群数量变化受出生率和死亡率因素的影响

D.甲物种和乙物种各自种群内均会出现种内斗争

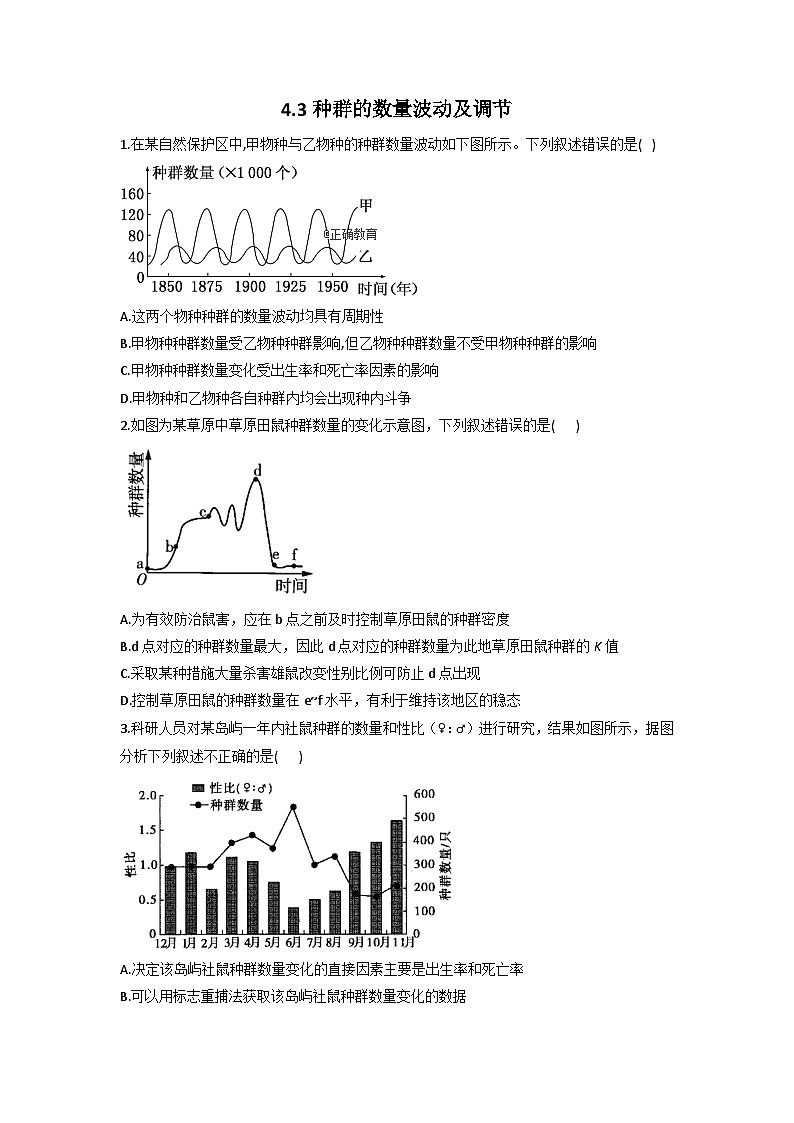

2.如图为某草原中草原田鼠种群数量的变化示意图,下列叙述错误的是( )

A.为有效防治鼠害,应在b点之前及时控制草原田鼠的种群密度

B.d点对应的种群数量最大,因此d点对应的种群数量为此地草原田鼠种群的K值

C.采取某种措施大量杀害雄鼠改变性别比例可防止d点出现

D.控制草原田鼠的种群数量在e~f水平,有利于维持该地区的稳态

3.科研人员对某岛屿一年内社鼠种群的数量和性比(♀:♂)进行研究,结果如图所示,据图分析下列叙述不正确的是( )

A.决定该岛屿社鼠种群数量变化的直接因素主要是出生率和死亡率

B.可以用标志重捕法获取该岛屿社鼠种群数量变化的数据

C. 社鼠雌性个体在9~11月份的生存能力低于雄性个体

D.社鼠种群密度较低时,较高性比有利于种群密度的恢复

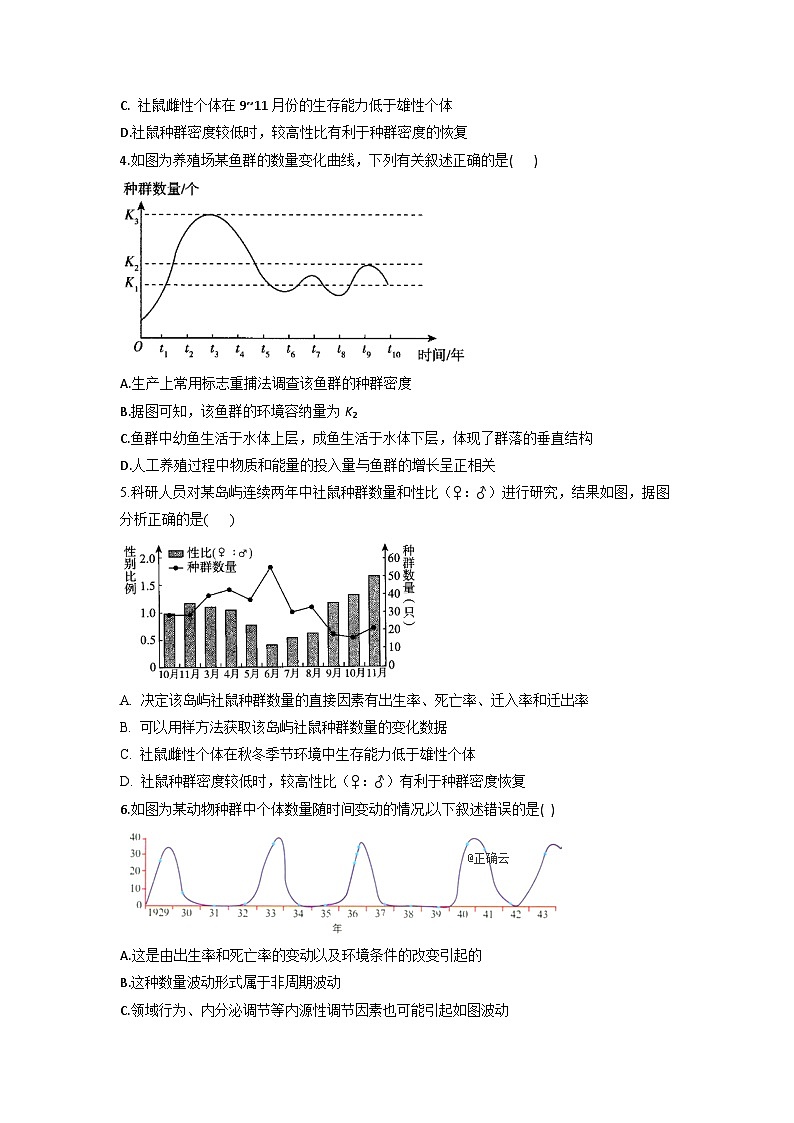

4.如图为养殖场某鱼群的数量变化曲线,下列有关叙述正确的是( )

A.生产上常用标志重捕法调查该鱼群的种群密度

B.据图可知,该鱼群的环境容纳量为K2

C.鱼群中幼鱼生活于水体上层,成鱼生活于水体下层,体现了群落的垂直结构

D.人工养殖过程中物质和能量的投入量与鱼群的增长呈正相关

5.科研人员对某岛屿连续两年中社鼠种群数量和性比(♀:♂)进行研究,结果如图,据图分析正确的是( )

A. 决定该岛屿社鼠种群数量的直接因素有出生率、死亡率、迁入率和迁出率

B. 可以用样方法获取该岛屿社鼠种群数量的变化数据

C. 社鼠雌性个体在秋冬季节环境中生存能力低于雄性个体

D. 社鼠种群密度较低时,较高性比(♀:♂)有利于种群密度恢复

6.如图为某动物种群中个体数量随时间变动的情况,以下叙述错误的是( )

A.这是由出生率和死亡率的变动以及环境条件的改变引起的

B.这种数量波动形式属于非周期波动

C.领域行为、内分泌调节等内源性调节因素也可能引起如图波动

D.这种波动形式主要发生在比较单调的高纬度环境中,如北方针叶林

7.浙江某地乌鸫连续10年的种群数量变化情况如图所示,后一年的种群数量是前一年的λ倍。下列分析正确的是( )

A.第1年乌鸫种群的出生率大于死亡率,迁入率大于迁出率

B.第3年和第9年的乌鸫种群的年龄结构类型不同

C.第6年的乌鸫种群数量最少

D.乌鸫种群数量受气候、病原体和领域行为等外源性因素的调节

8.近年来,随着人类过度开发海洋资源,许多海洋动物也面临着灭绝的危险。下图为20世纪南半球鲸捕获量的变化情况。据图分析,下列说法正确的是( )

A.某种鲸种群处于食物链末端,获得能量多,更易生存

B.蓝鳁鲸在1928年左右捕获量即为该种群的环境容纳量

C.通过多年的捕鲸量数据可反映长须鲸种群数量呈现“J”型增长

D.各种鲸的数量波动属于非周期性波动,受外源性因素影响较大

9.某生态系统先后迁入了甲和乙两个新种群,如图表示迁入后两种群数量的变化曲线,下列叙述错误的是( )

A.乙种群未迁入前,甲种群的种群数量呈“S”型增长

B.t2~t3时间段,甲种群的年龄组成为增长型

C.t1~t3时间段,甲种群的增长速率先增大后减少

D.若在t3时刻迁走全部的甲,乙种群的K值会增大

10.研究人员将S1与S2两个种群放在一起培养,在环境温度为T1与T2条件下,测得种群数量变化如图A、B所示。下列相关叙述中,错误的是( )

A.S1和S2之间的竞争力大小会受到温度的影响

B.图C中的S1换成S2,其种群数量也会出现波动性变化

C.如果将S1在T1温度下培养,则会呈现“J”型增长

D.将S2在T1温度下单独培养,其数量要比与S1共同培养时多

11.科研人员将某种鼠引入某荒岛,以研究其种群数量增长方式。该种鼠的种群数量在若干年内快速上升,在其数量达到50000只左右时保持稳定一段时间,最后因暴发传染病而灭绝。下列分析错误的是( )

A.鼠种群在岛内的生长曲线呈S形,其增长速率先增大后减小

B.种群密度过大时,鼠的出生率在内源性调节因素的作用下会下降

C.传染病属于种群数量的外源性调节因素,其致病力随种群密度的增加而增加

D.除研究种群数量增长外,荒岛上的该鼠种群也可用于存活曲线、数量波动等的研究

12.如图是1845年至1935年的90年间,加拿大北方森林中猞猁和雪兔种群数量的变化曲线。据图回答有关问题:

(1)曲线A表示的是 的种群数量变化,其数量最多时曾达到 只。

(2)猞猁和雪兔的关系为 ,雪兔的数量在一段时间内能够急剧增加的生物因素主要有:① ;② 。

(3)1935年后的10年间,人类对猞猁毛皮的需求量迅速增加,大量捕杀验刹后,雪兔的种群数量变化将会是 。

(4)在1895~1935年期间,该生态系统中雪兔的K值为 左右。从图中任意一时段看出,猞猁种种群的K值 (填“早于”或“晚于”)雪兔的K值出现(注:不考虑其他生物因素)。

答案以及解析

1.答案:B

解析:甲、乙曲线在两个波峰之间的间隔时间相等,因此为周期性波动。波动是由出生率、死亡率的变动和环境条件的改变引起的。自然条件下,空间、资源均有限,不同物种之间,以及同一个物种内的个体之间,也会因为争夺生存资源而发生斗争。

2.答案:B

解析:从草原田鼠的种群数量变化趋势看,a~c段,种群的增长大致呈“S”型,b点对应的种群数量大约为环境容纳量的一半,此时种群增长最快,故对草原田鼠的防治应在b点之前,A正确;种群数量达到环境容纳量后会在K值附近上下波动,故该地草原田鼠的K值为c点对应的种群数量,B错误;采取某种措施大量杀害雄鼠改变性别比例后,草原田鼠种群内的雌雄比例失调,导致种群出生率下降,可防止种群数量增长至d点,C正确;把草原田鼠的种群数量控制在较低水平,有利于维持该地生态系统的稳定,D正确。

3.答案:C

解析:决定题述岛屿社鼠种群数量变化的因素主要是出生率和死亡率,A正确;调查该岛屿的社鼠种群数量宜采用标志重捕法,B正确;由图可知,在9~11月份,社鼠雌性明显多于雄性,说明社鼠雌性个体在9~11月份的生存能力高于雄性个体,C错误;分析题图可知,性比较高的一段时间之后种群数量上升,性比降低一段时间后,种群数量下降,因此社鼠种群密度较低时较高性比有利于种群密度恢复,D正确。

4.答案:A

解析:鱼的活动能力强、活动范围广,调查其种群密度常用的方法是标志重捕法;种群数量在环境容纳量附近波动,保持相对稳定,该鱼群的环境容纳量为K1;群落的垂直结构是不同种类生物在垂直方向上具有明显的分层现象。题中同种鱼在不同水层的分布不属于群落的垂直结构;人工养殖过程中物质和能量的投入量与鱼群的增长只在一定时间内呈正相关。

5.答案:D

解析:决定种群数量变化的因素主要是出生率和死亡率,迁入率和迁出率,因为该岛屿环境相对封闭,所以应排除个体迁入和迁出对种群数量变化的影响;社鼠的活动能力强、活动范围广,可用标志重捕法获取该岛屿社鼠种群数量变化的数据;据图可知,在秋冬季,社鼠雌性明显多于雄性,说明社鼠雌性个体在秋冬季环境中生存能力高于雄性个体;由图可知,性比维持较低水平时种群数量相对较高,可见社鼠种群密度较低时,较高性比(♀:♂)利于种群密度恢复。

6.答案:B

解析:种群是一个动态系统,种群数量波动是由出生率和死亡率的变动以及环境条件的改变引起的,A正确;据图可知,图示动物种群的数量随年份的发展表现出明显的周期性,属于周期波动,B错误;领域行为等行为调节、内分泌调节等内源性调节因素也可能引起图示周期波动,C正确;种群的周期性波动现象主要发生在比较单调的高纬度环境中,如北方针叶林和苔原地带,D正确。故选B。

7.答案:A

解析:A、图示乌鸦种群数量第一年λ值大于1,说明1年内该种群数量增加,可能出生率大于死亡率,也可能迁入率大于迁出率,但不一定同时出现,A正确;

B、第3年和第9年的λ值相同,都等于1,年龄结构都为稳定型,B错误;

C、第6~9年λ小于1,乌鸦种群数量不断减少,第9年的乌鸫种群数量最少,C错误;

D、气候、病原体等因素属于外源性因素,领域行为属于内源性因素,D错误。

故选:A。

8.答案:D

解析:某种鲸处于食物链末端,营养级最高,获得能量少,不易生存,A错误;环境容纳量是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量,B错误;由于人工捕捞及环境条件等的影响,长须鲸种群数量呈“S”型增长,C错误;鲸的非周期性波动,受外源性因素影响较大,D正确。

9.答案:D

解析:A.根据图示可知,乙种群未迁入前,甲种群的种群数量达到K值,因此其增长方式为“S”型增长,正确。

B.t2~t3时间段,甲种群的数量一直是增加的,因此甲种群的年龄组成为增长型,正确。

C. t1~t3时间段,甲种群的增长速率先增大后减少,正确。

D.根据图示可知,甲和乙的种间关系为捕食关系,且甲为被捕食者,若迁走全部的甲,则乙种群的食物会减少,导致乙种群的K值下降,错误。

10.答案:C

解析:

11.答案:A

解析:由题可知,鼠种群最后因暴发传染病而灭绝,故鼠种群在岛内的增长方式不属于逻辑斯谛增长,A错误。鼠属于啮齿类动物,该类动物在种群密度过大时,会引起雌鼠排卵功能减退,容易流产等,从而使其出生率下降,B正确。传染病属于种群数量的外源性调节因素,其致病力和传播速度均会随种群密度的增加而增加,C正确。收集绘制存活曲线的数据时,需至少观察1000个个体从出生到死亡的过程,该鼠种群数量可达到该要求,该鼠种群在岛上生存了若干年,可用于研究种群的数量波动,D正确。

12.答案:(1)雪兔 140 000

(2)捕食 可食的植物增加 猞猁的数量急剧减少

(3)先增加,后减少,最后趋于稳定

(4)60 000只 晚于

解析:(1)曲线A表示的是雪兔的种群数量变化,因为雪兔的数量要多于猞猁的数量,猞猁为捕食者,雪兔数量最多时是140 000只左右。(2)猞猁以雪兔为食,两者为捕食关系;从图中反映出的情况看,雪兔数量急剧增加的原因是捕食者猞猁的数量急剧减少,另一个原因可能是雪兔的食物增加。(3)大量捕杀刹后雪兔的数量急剧上升,当达到一定程度后由于种内斗争加剧,它们的食物减少,所以雪兔的数量也会减少,最后趋于稳定。(4)在1895~

1935年期间,该生态系统中雪兔的K值为60 000只左右,由于猞猁为捕食者,所以它的K值出现晚于雪兔。

相关试卷

这是一份高中生物浙科版 (2019)必修1《分子与细胞》第四章 细胞的生命历程第三节 细胞凋亡是编程性死亡同步练习题,共8页。试卷主要包含了李白诗云,下列关于细胞凋亡的说法错误的是,细胞凋亡是细胞死亡的一种类型等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中生物浙科版 (2019)必修1《分子与细胞》第三节 细胞凋亡是编程性死亡课后复习题,共7页。

这是一份浙科版 (2019)必修1《分子与细胞》第三节 细胞凋亡是编程性死亡优秀达标测试,共22页。试卷主要包含了0分),【答案】C,【答案】A等内容,欢迎下载使用。