所属成套资源:高中语文部编版必修下册课件、学案及教案

高中语文人教统编版必修 下册第二单元4 窦娥冤(节选)学案

展开

这是一份高中语文人教统编版必修 下册第二单元4 窦娥冤(节选)学案,共13页。学案主要包含了自主预习,阅读理解,实践探究,参考答案等内容,欢迎下载使用。

任务驱动一 阅览资料·认识作者

作者介绍

关汉卿(约1 230—约1 300),号已斋叟,大都(今北京)人,元代戏曲作家,与郑光祖、白朴、马致远合称为“元曲四大家”,并位居其首。一生“不屑仕进”,生活在底层人民中间,多才博艺、能写会演、风流倜傥、豪爽侠义,是当时杂剧界的领袖人物。一生主要从事戏剧创作,不仅写剧本,有时还“躬践排场,面傅粉墨”登台演唱。他借助元杂剧艺术来揭露黑暗现实,寄托自己的社会理想。所作杂剧六十余种,今存十八种,尚有套曲十余套,小令五十余首。其作品取材广泛,斗争性强,人物性格鲜明,结构完整,情节生动,语言本色而精练,是“本色派”的代表人物,对元杂剧和后来戏曲的发展有很大的影响。作品主要有《救风尘》《单刀会》《望江亭》《窦娥冤》。其中《窦娥冤》被称为“中国十大古典悲剧之一”。

任务驱动二 深思精析·走进时代

写作背景

故事发生在元朝。元朝统治者是蒙古贵族和官僚,被统治者是劳苦大众。元朝统治者不仅对劳动者残酷盘剥,而且实行民族分化的种族歧视政策,以利于巩固统治地位。他们将全国人口分为四等:蒙古人、色目人、汉人和南人。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民,可以说,劳动人民与统治者的阶级矛盾,是元朝社会的主要矛盾。关汉卿借鉴“东海孝妇”的故事框架,结合当时的社会现实,并参考了当时有关的戏曲,创作了这部著名的悲剧。

任务驱动三 常识博览·拓宽视野

元杂剧

元杂剧作为完整的戏曲艺术形式,将歌唱、说白、舞蹈等有机结合,并且产生了韵文和散文相结合的结构完整的文学剧本。

1.结构

元杂剧一般是一本四折演一个完整的故事,个别的有五折、六折或多本连演。

折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。有的杂剧还有“楔子”,通常在第一折之前起交代作用,相当于现代剧的序幕,用来说明情节,介绍人物。

杂剧每折限用同一宫调的曲牌组成的一套曲子。演出时一本四折都由正末或正旦独唱(其他角色只有说白),分别称为“末本”或“旦本”。

2.角色

扮演的角色有末、旦、净、丑等。

(1)末、旦

元杂剧每本戏只有一个主角,男主角称正末,女主角称正旦。此外,男配角有副末(次主角)、外末(老年男子)、小末(少年)等;女配角有副旦、外旦、小旦等。

(2)净

俗称“大花脸”,一般扮演性情刚烈、举动粗野的人物。如张飞、李逵等。

(3)丑

俗称“小花脸”,大抵扮演男次要人物。

此外,还有孛(bó)老(老头儿)、卜儿(老妇人)、孤(官员)、徕儿(小厮)。

任务驱动四 日积月累·厚积薄发

一、读准字音

(1)盗跖( ) (2)杳无音信( )

(3)刽子手( ) (4)罪愆( )

(5)尸骸( ) (6)苌弘( )

(7)邹衍( ) (8)甘霖( )

(9)古陌荒阡( )( ) (10)亢旱( )

二、用准词语

Ⅰ.明确词义

(1)前合后偃:

(2)孤身只影:

(3)吞声忍气:

(4)杳无音信:

(5)不明不暗:

语境运用(辨析正误)

(6)一波一波的人浪前合后偃,每一句歌词都在大合唱里掀起气势。

辨析:

(7)很奇怪她的父母怎么放心,让她孤身只影长途跋涉。

辨析:

(8)年轻的他啥时候受过委屈?所以吞声忍气的事他很难做到。

辨析:

(9)虽然发出了很多寻人启事,但都如同泥牛入海,至今仍杳无音信。

辨析:

(10)从远处踉踉跄跄地走来一个人,他手中握着一把扇子,另一手拿着一个酒瓶,嘴里不明不暗地嘟囔着。

辨析:

Ⅱ.易混辨析

1.埋怨VS抱怨

2.杳无音信VS杳无踪迹

【阅读理解】

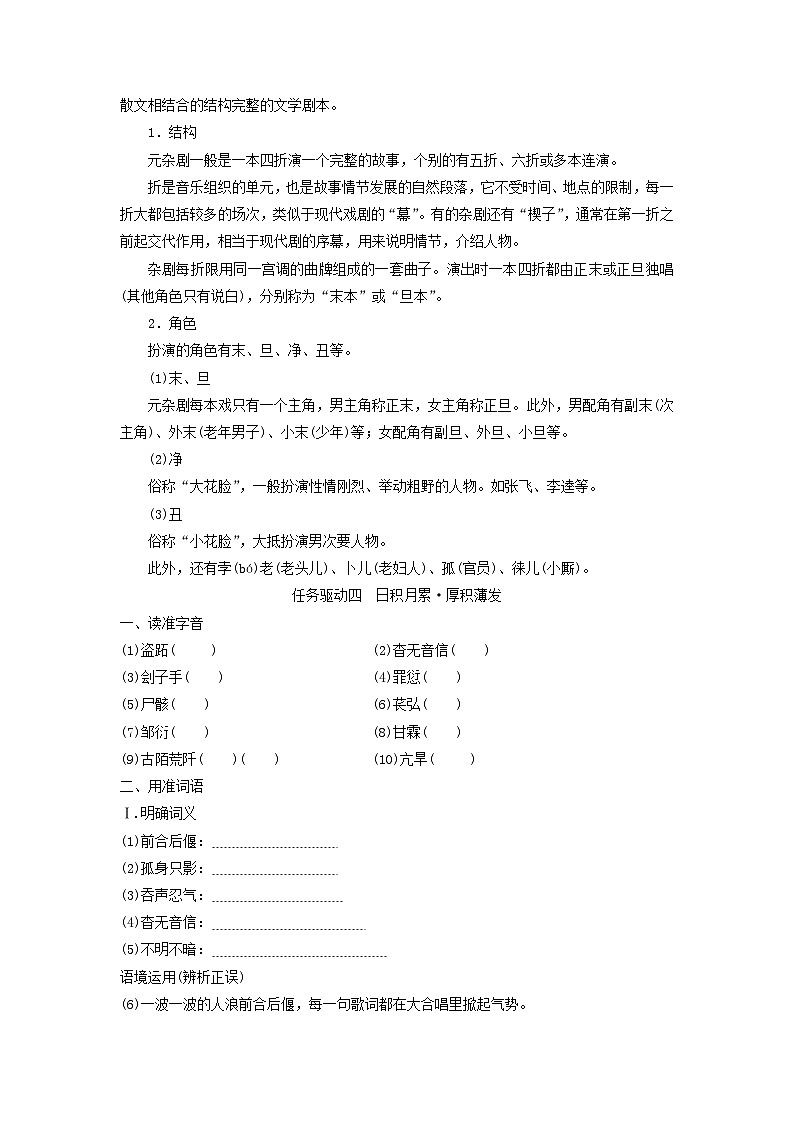

[NO.1文本初读]

阅读全文,依据提示补充空缺内容。

[NO.2文本精读]

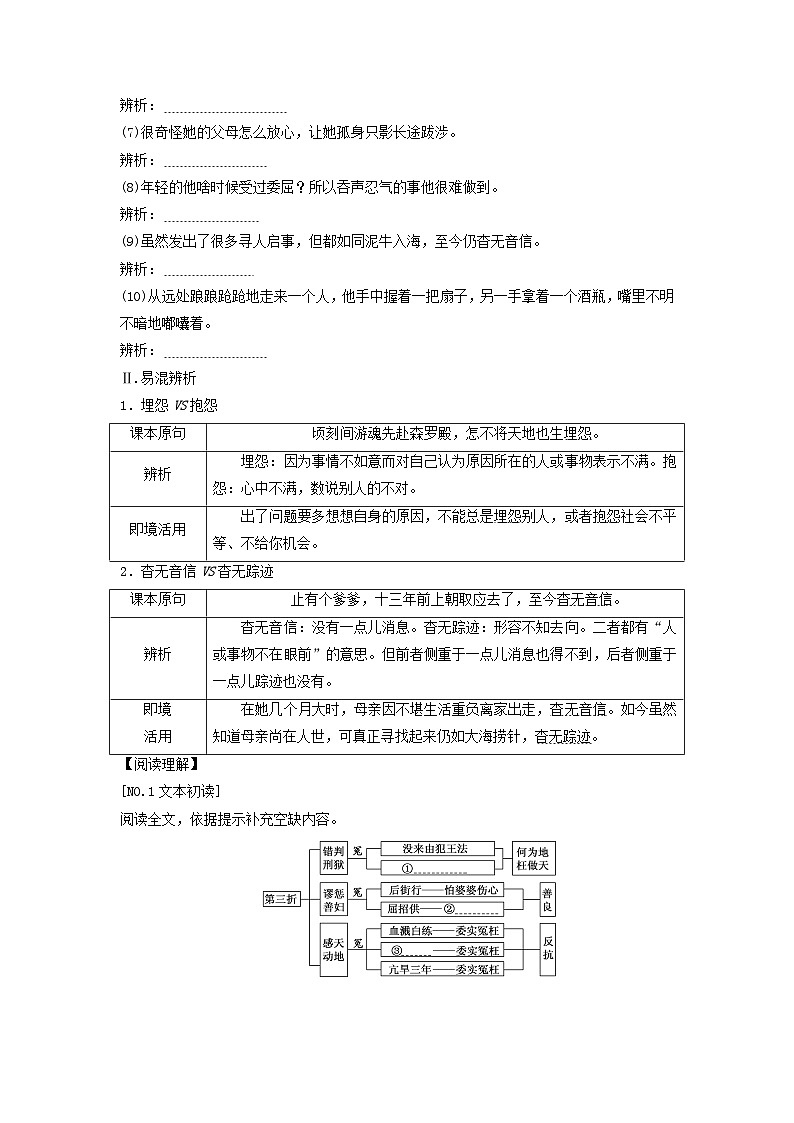

任务驱动一 赏析窦娥的形象及其形象意义

[学习策略] 阅读文本时要注意概括分析窦娥的命运遭遇及其言行表现,把握其形象特点;体会剧作家在窦娥这个人物身上寄托的思想感情,思考她指斥天地、痛发誓愿的反抗有怎样的意义和价值。

1.窦娥身上所展现的反抗精神,跨越了时间的鸿沟,感动着千千万万的读者。请根据提示完成下表。

2.(素养提升)中国文学史上有许多作家在文章中都不同程度地表现了对妇女问题的关注和思考,塑造了具有一定反叛精神的女性形象。请搜集文学史上具有反叛精神的女性形象,并和同学分享。

任务驱动二 欣赏戏剧文本的语言

[学习策略] 欣赏戏剧语言的表现力,要注意分析说白和唱词的艺术特色。可以从用词、句式、修辞手法及风格特色等角度进行分析,注意分析语言的表达效果。

3.[端正好]这支曲子里“没来由”“不提防”“动地惊天”三个词有什么样的表达效果?

4.[滚绣球]这支曲子主要运用了哪些修辞手法?有何表达作用?

5.本文语言通俗自然、朴实生动,曲白相得益彰,请根据提示完成下表。

6.(素养提升)《窦娥冤》唱词的版本有所不同,试比较其优劣。

(1)第一组

甲本:“地也,你不分好歹难为地;天也,我今日负屈衔冤哀告天!”

乙本:“地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!”

(2)第二组

下面两个版本文字不同,请选出你认为比较好的一个版本,并说明理由。

京剧《窦娥冤》的唱词:

六月飞雪因邹衍,窦娥也算女中贤。

三尺琼花骸骨掩,浑身干净雪一般。

关剧《窦娥冤》的唱词:

你道是暑气暄,不是那下雪天;岂不闻飞霜六月因邹衍?若果有一腔怨气喷如火,定要感的六出冰花滚似锦,免着我尸骸现;要甚么素车白马,断送出古陌荒阡?

任务驱动三 仿真高考·综合研读

纵览全文,完成下面的问题。

7.下列对文本思想内容的理解与分析,不正确的一项是( )

A.本文通过幼年丧母、青春丧夫、善良安分的寡妇窦娥的悲剧故事,控诉了封建制度残害劳动人民的罪行。

B.在[快活三]与[鲍老儿]两支曲子中,刻画出窦娥与婆婆诀别时的悲痛心情,使人们对窦娥的悲惨遭遇更加同情。

C.窦娥临刑前的三桩誓愿,表现了她对自己蒙冤受刑的强烈愤怒和坚决抗争,也表现了她浓厚的封建意识。

D.关汉卿通过本折戏这惊天动地的描写,希望唤醒世人的良知,激发世人对不平世道的愤慨,催促世人为争取公平合理的社会而抗争。

8.下列对文本艺术特色的分析与鉴赏,不正确的一项是( )

A.课文节选的这折戏开场描写押解死囚的情景,突出了法场上的阴森、紧张,为窦娥的出场渲染了肃杀的气氛。

B.[倘秀才]曲子中“左侧右偏”“前合后偃”、坚持走路远的后街等细节描写,既表现了窦娥在赴刑场途中所受的苦难,也表现了她的善良与孝顺。

C.[叨叨令]曲子中写窦娥“孤身只影”“吞声忍气”“早已是十年多不睹爹爹面”,既交代了她孤苦无依的身世,也为下文窦天章替她平反昭雪埋下伏笔。

D.三桩誓愿是作品艺术性的集中体现,使悲剧气氛更浓烈,既洋溢着浓郁的生活气息,又充满了现实主义色彩,具有震撼人心的艺术力量。

9.窦娥与现实生活有哪些矛盾冲突?这些矛盾冲突反映了什么?

10.窦娥是被当时昏聩的官吏冤判的,为何要指责天地日月鬼神呢?

[NO.3思维拓展]

窦娥“血溅白练”“六月飞雪”“亢旱三年”的誓愿在现实生活中是不可能实现的,有人说这体现了封建迷信思想,你是否同意?对这种超现实情节的安排,你是如何看待的?

【实践探究】

[写作指导]

运用多种手法,写出人物鲜明个性

在《窦娥冤》一文中,作者运用语言、动作、细节等描写手法,塑造了众多生动鲜明、个性突出的人物形象。如宽厚、善良、刚强的窦娥,软弱、糊涂的蔡婆婆,卑鄙、昏聩的官吏,平庸、卑劣的赛卢医,阴险、歹毒的张驴儿,无不栩栩如生,跃然纸上。通过对这些形象的描绘与刻画,反映了当时广阔的社会现实,突出了作品的主题,体现了作者的思想倾向。

那么,怎样才能写出人物的个性呢?

1.通过语言、行动描写凸显人物个性

人物的思想感情和个性特征主要通过自己的语言和行动表现出来。作文时,要善于使自己笔下人物的一言一行、一举一动、一笑一颦,都具有特色,充满鲜明的个性,展示其独特的内心世界。

2.运用生动的细节描写彰显人物个性

生动精彩的细节,最能传神地表现人物的个性。从细微之处着墨,往往能表现人物最本质的性格特点。

3.在鲜明的对比描写中烘托人物的个性特征

对比描写是写出人物个性的一种有效方法,因为真善美与假恶丑,只有在对比中才容易显示出来。对比描写的方法有两种:一是通过一个人的前后反应,表现他对同一事物认识的变化;二是通过两个或两个以上的人对同一事物的不同态度,来突出他们各自的精神境界。

[针对练笔]

中央电视台播出的给父母洗脚的公益广告,曾经感动了无数观众。你给父母洗过脚吗?请写一个200~300字的作文片段,要求运用语言描写、动作描写、细节描写等手法。

[类文赏读]

eq \a\vs4\al(主题导读)

一曲感天动地的《窦娥冤》,除了让我们了解元代吏治的黑暗、百姓生活的悲惨外,还让我们明白了作家、艺术家的责任——为民请命,不平则鸣,感受到了艺术家的悲悯情怀与良知精神。关汉卿借窦娥之口,指斥天地,诅咒黑暗,渴望正义,这正是作家、艺术家良知的体现。下面的文章既有对关汉卿的盛赞,也有对悲悯情怀与人性良知的思考与感悟。

一、美文悦读

关汉卿,一粒响当当的铜豌豆

你从关公故里昂首走来,从窦娥之冤中悲愤走来。

你是梨园之中的曲圣,是文明古国的莎翁,你更是一粒响当当的铜豌豆……你的脉管里涌动着关老爷的基因,你的魂魄里珍藏着中条山的刚毅。①

你博学多才,风流倜傥,吟诗、吹箫、弹琴、舞蹈、下棋、打猎,无所不通,北漂元大都,本应博取功名,造福芸芸众生。但那是一个穷兵黩武的马上民族,只识弯弓射大雕。歧视汉人,仇视文化,废黜科举,撤走了社会底层优秀文人攀爬理想的天梯,断送了多少读书人,尤其是汉族学子寒窗苦读的梦想。灰心绝望,斯文扫地,苦不堪言,读书人沦落至“八娼九儒十丐”的悲惨地步。

但你并未彻底绝望,走街串巷,悬壶济世。你敏感忧伤的眼睛,感悟世态炎凉,目睹了那场官府草菅人命。蒙受不白之冤的朱晓兰,被如狼似虎的衙役,押往刑场。那凄惨的冤枉声,一声高过一声……你的心在流血,握紧拳头,咬碎牙齿,我该如何?你反复叩问:难道我当真只会救得伤风感冒?②

贤的不一定是他,愚的也不一定是我,我们就是要争,就是要把贤愚是非争个明白。从争什么到争个明白,你觉醒了!彻底觉醒了!向酷虐的黑暗现实开战,为无辜百姓们鼓与呼……

你一管笔在手,敢与孙吴斗,充满血肉之感的笔触,聚焦社会民众的困苦与无奈。一腔悲悯情怀,倾洒给窦娥:为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也!做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船。地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!窦娥责天问地,凄凄惨惨戚戚,令人扼腕叹息!这不正是你义愤填膺的呐喊?不正是你酣畅淋漓的痛骂?③

笔不就是你的刀吗?你流连于勾栏瓦肆,出入风月场所,但绝不是为了风月而风月,而是严肃地将编杂剧作为自己的人生理想。你蘸着血泪,和着怨气,以磅礴喷涌的才思、扛山拔鼎的笔力、摧枯拉朽的批判,为最底层的女性伸张正义。你笔下的女性,既非白居易笔下的弃妇悲鸣,又非辛弃疾笔下的红袖揾英雄泪,更非屈原的香草美人伴君王。一位位有着鲜明个性的女性,不管是年轻的,还是年老的,也不管是身高位尊,还是身卑位贱,都在你辛辣雄放的笔下形神毕肖、熠熠生辉!

将碧血,写忠烈,作厉鬼,除逆贼。这血儿啊,化作黄河扬子浪千叠,长与英雄共魂魄!强似写佳人绣户描花叶;学士锦袍趋殿阙;浪子朱窗弄风月;虽留得绮词丽语满江湖,怎及得傲干奇枝斗霜雪?你啊,读诗书,破万册,写杂剧,过半百,这些年风云改变山河色,珠帘卷处人愁绝,都只为一曲《窦娥冤》!④

长歌当哭,柔情如练。铜豌豆,一身风流,更乃伟丈夫,是也!⑤

(有删改)

eq \a\vs4\al([赏一赏行文亮点])

①开篇以充满深情的笔调,概括地介绍了关汉卿的成就、影响及品格。

②传神的心理描写,表现了面对不公的社会、黑暗无路的现实,关汉卿不绝望、不屈服的精神。

③以多样的句式表达情感,讴歌关汉卿“一管笔在手,敢与孙吴斗”的决心和为百姓鼓呼、向黑暗现实开战的斗争精神。

④用抒情的笔调,在对比中强烈地赞颂了关汉卿的历史价值和意义。

⑤呼应标题、开头,以充满敬仰的赞颂之笔收束全文。

eq \a\vs4\al([记一记文本美句])

①你的脉管里涌动着关老爷的基因,你的魂魄里珍藏着中条山的刚毅。

②你敏感忧伤的眼睛,感悟世态炎凉,目睹了那场官府草菅人命。

③你一管笔在手,敢与孙吴斗,充满血肉之感的笔触,聚焦社会民众的困苦与无奈。

④你蘸着血泪,和着怨气,以磅礴喷涌的才思、扛山拔鼎的笔力、摧枯拉朽的批判,为最底层的女性伸张正义。

⑤长歌当哭,柔情如练。铜豌豆,一身风流,更乃伟丈夫,是也!

二、思辨阅读

风花雪月终了情

有人盛赞,说他是中国的“莎士比亚”。但文艺复兴的时代是多么令人振奋,那是个黑夜即将被撕裂、黎明的曙光即将到来的时代,莎士比亚只是用手中的笔来点缀文明的光芒,用怀旧的深情来赞颂这个新时代。而关汉卿,却是生活在中国历史上最黑暗的年代,没有黎明的迹象,没有文明的微光,除了黑暗,就是万马齐喑。他的笔,正如鲁迅的如椽大笔,是匕首,是投枪,将野蛮的躯体刺透,将肮脏的灵魂戳了个粉碎。他就像一个忍受孤独的英雄,在没有星星月亮、没有方向路标的山路上努力开拓……

有人称颂,说他是中国的千古情圣。但他没有柳永“便纵有千种风情,更与何人说”的失落苦恼,也没有同时代词人元好问“问世间,情为何物?直教生死相许”的悲情表白。他不是那种儿女情长的人,虽然他也是性情中人。他知道,情是由恨和爱这两个催化剂发酵而成的。

他当然有恨。在元代,最虚伪、最肮脏、最不讲人道的城市是大都。在这个最目无王法的地方,丑恶的行为每天都在上演,外来压力下的生离死别和杀戮每天都在继续。他没有像那些普通人一样熟视无睹或向隅而泣,而是拿起笔来表达恨,希望用恨的表达来唤出爱的出场。他将仇恨通过笔来承载,使之作用于舞台,通过杂剧来演给那些达官贵人,让他们收敛自己,慎重决策,有所醒悟,有所更改。仇恨的艺术化让权贵们惊心,让他们警醒。关汉卿的舞台,是丑恶的曝光台,是仇恨的宣泄地。不要总是认为他仅是个生活的再现者,他还是个现实的分析者和匡扶者,他不是一味地来展示恨,而是希望借恨的种子来萌发爱的火花。他希望实现民族和解,消除种族歧视,消除人间的罪恶与不平。

他当然也有爱。他的手中有一刀一笔。那把手术刀是用来疗治民众的肉体的,让他们减除病痛的困扰,让轻者痊愈,让重者减缓,让死者瞑目。他解剖的有三种人,病者、残暴者和自己。虽然现实多无奈,但他那悲天悯人的情怀让他不愿直接揭示人们内心的麻木与伤感,不愿再在他们的伤口上撒盐。他像老子,用水一样的柔性来安抚天下苍生,使他们暂得安慰。即便是对那些暴政者,也还是存有一丝的希望,希望舞台上的展现能够唤醒他们心中已沉睡的人性和良知,哪怕是一点点。

于是,他的那些杂剧,不管是悲剧还是喜剧,最终都有了一个大团圆的结局。现实中不能实现的真善美,就让它在理想中实现,在舞台上升华。他知道,人们已经够苦的了,不该再给他们以沉重,不该在他们脆弱的心灵上再施以重负了。即便现实中无法存在或实现,也要通过神异之能来得以显现,或是寄希望于包拯一样的青天大老爷来伸张,或是如同鲁迅在《药》中的结局方式,用一个隐喻的曲笔来暗含。

在那个儒学衰微的时代,关汉卿是个大儒。那个时代,那些标榜正统儒者的人物,要么被迫担任微官,志气衰微;要么被逼入荒林野谷,湮没无闻。身为儒者的关汉卿,却开辟了另一条道路,那就是,由台阁走向民间,由阳春白雪走向下里巴人。他无法执着于儒学的雅化,社会逼使他走向世俗。他只有折中,将雅化抛弃,而将儒学推向雅俗共赏的境地。

既然整个社会都将儒者踩在脚下,他就索性剥掉自己的儒者外衣,放浪形骸于勾栏行院,与那些歌伎舞女厮混。这是作为书会艺人的他,不满于社会思想重压的有意反抗,一种不屈服,一种倔强。他让我们知道,反抗既可以是窦娥式的指天斥地,也可以是关汉卿式的以柔摧刚!

eq \a\vs4\al([深度思辨])

你认为关汉卿的“恨”和“爱”分别具有怎样的内涵?请结合文意谈谈你的理解。

【参考答案】

【自主预习】

任务驱动四 日积月累·厚积薄发

一、读准字音

(1)盗跖(zhí) (2)杳无音信(yǎ)

(3)刽子手(guì) (4)罪愆(qiān)

(5)尸骸(hái) (6)苌弘(cháng)

(7)邹衍(yǎn) (8)甘霖(lín)

(9)古陌荒阡(mò)(qiān) (10)亢旱(kàng)

二、用准词语

Ⅰ.明确词义

(1)前合后偃:前倾后仰,站不稳。

(2)孤身只影:形容孤单无亲友。

(3)吞声忍气:形容受了气而勉强忍耐,不敢出声。

(4)杳无音信:一点消息也没有,形容失去联系或无法联系。

(5)不明不暗:指事实真相被歪曲而不清楚;也指既不公开,也不秘密。文中指糊里糊涂。

(6)辨析:错误。结合“每一句歌词都在大合唱里掀起气势”分析,应该用“前呼后应”。

(7)辨析:正确。

(8)辨析:正确。

(9)辨析:正确。

(10)辨析:错误。句中的意思是说话不清晰,混乱无条理,应该用“不清不楚”。

【阅读理解】

[NO.1文本初读]

①不提防遭刑宪 ②恐连累婆婆 ③六月飞雪

[NO.2文本精读]

1.①窦娥一生坎坷波折,苦难不断。即使在她被押赴刑场,走在通向死亡的路上时,想到的还是如何不使年迈的婆婆伤心。②对黑暗势力的勇敢反抗。③窦娥是一个饱受封建压迫与摧残、富于抗争精神的古代劳动妇女的形象。她善良美丽,勤劳孝顺,同时又刚毅顽强,敢于与恶势力拼斗到底。

2.(示例一)《孔雀东南飞》中的刘兰芝,掌握不了自己的命运,便“举身赴清池”,以死抗争。

(示例二)《西厢记》中的崔莺莺,敢于违背父母之命,勇于追求自己的爱情。

(示例三)《红楼梦》中的林黛玉,抗争的对象不仅是封建礼教和婚姻制度,甚至是封建的理想生活和人生道路。

3.“没来由”,更能突出窦娥的大屈大冤,表现出窦娥的清白无辜;对于官府,实则讽刺其诬陷得逞。“不提防”,凸显出世道、人心的险恶。“动地惊天”,主人公自知在人间已没有可以申冤处,只能希望天地能感应,还自己一个清白。弱者的无奈,反映出了人间的黑暗。“动地惊天”可说是戏文之眼,为后面三桩誓愿的实现埋下伏笔。

4.①这段曲子采用直抒胸臆的抒情方式,运用呼告、对偶、对比等修辞手法,高亢激越,酣畅淋漓,具有强烈的表达效果。②表面上看,窦娥是在斥骂天地,实际上暗含着主人公对黑白不分、是非颠倒的黑暗社会的强烈不满和满腔怨恨。

5.朴素的说白,自然贴切,表现了窦娥善良的性格,解释了这个从小就给人做童养媳的女子的屈辱地位与悲惨命运。

6.(1)甲本第一句是陈述语气,不如乙本用“何为地”这种质问的语气强烈。甲本第二句是对天的哀告祈求,乙本第二句是对天的面对面的指控和否定。乙本突出了窦娥不屈服于恶势力的反抗精神,使人物形象显得更加高大,使作品的主题得到了深化。

(2)我认为关剧好。这一段用了反问句“岂不闻飞霜六月因邹衍”,感情表达更加强烈;“若果有一腔怨气喷如火”一句照应上文中监斩官的话,更显出窦娥的怨气;最后一句“要甚么素车白马,断送出古陌荒阡”表达了窦娥对现实的不满和控诉。

7.C【解析】“也表现了她浓厚的封建意识”错,应表现了她对封建社会的反抗精神。

8.D【解析】“又充满了现实主义色彩”错,应是“又充满奇异的浪漫主义色彩”。

9.(1)①窦娥清白善良,却被误把自己父亲毒死的张驴儿诬陷。(人与人之间的冲突)②窦娥本想依靠衙门洗清自己的冤屈,反而被判死罪。(人与社会环境的冲突)③窦娥渴望清清白白地活着,却怕连累婆婆,自己心甘情愿担当死罪。(人物自身的内心冲突)

(2)反映了当时社会上强欺弱、恶欺善的现实;反映了当时吏治的黑暗、官吏的昏聩;表现了窦娥的孝顺和善良。

【解析】第一问,分析戏剧的矛盾冲突要注意从戏剧情节中把握人与人之间的冲突、人与社会环境的冲突、人物自身的内心冲突等几个方面。第二问对戏剧冲突内涵的理解,要结合戏剧的主题加以阐释。

10.窦娥在残酷的现实面前,认清了封建政权、神权的社会真面目,她指责天地日月鬼神不分清浊,致使恶人得以横行,善人横遭杀戮。她的指斥实质上是对封建统治者的强烈控诉和根本否定,反映出窦娥的觉醒意识和反抗精神。

【解析】解答本题,要从表现人物、主题的角度加以阐释。从人物表现的角度分析,窦娥在遭受冤屈后,指责天地日月鬼神不分清浊善恶,表现了她对黑暗现实的清醒认识和反抗精神;从主题表达的角度分析,表达了对封建统治者的强烈控诉和根本否定。

[NO.3思维拓展]

(观点一)宣扬封建迷信思想。窦娥把惩治邪恶的希望寄托在“六月飞雪”“亢旱三年”这两种灾害性天气上。换句话说,关汉卿把惩治人间邪恶的希望寄托在自然界的更大的邪恶上,而不是寄托在正义和公理上,体现了一种封建迷信思想,削弱了作品的思想意义。

(观点二)浪漫主义手法。这样安排情节是关汉卿社会政治观点和美好理想的形象体现。他运用浪漫主义手法,通过奇特的构思,借助想象,让天地震惊,神人共怒,虽然违背常理,却又合乎情理,有力地表现了广大人民要求伸张正义、洗雪天下冤屈的心愿,也寄托了作者鲜明的爱憎之情。

(观点三)这一超现实的情节是表现窦娥反抗精神的需要。她发下三愿,为的是要把自己的冤情昭示世人,感动苍天,让人们知道“这都是官吏们无心正法,使百姓有口难言”。这充分揭露了当时社会官吏昏聩、吏治腐败、人民蒙受冤屈呼告无门的社会现实,表现了女主人公至死不渝的斗争精神。

【实践探究】

[针对练笔]

从没给父母洗过脚的我,决定给刚康复出院的爸爸洗一次脚。晚饭后,我打来一盆热水,“爸爸,我给你洗洗脚吧?”爸爸先是一愣,然后不好意思地说:“不用,在医院这些天都没洗,挺臭的。”我心酸地笑了笑,不容商量地扳过爸爸的脚,真的挺臭。爸爸很不自在地向后缩了缩,满脸惶恐,这是在担心他的孩子会嫌弃吗?我把爸爸的脚轻轻地放到水盆里,用浸湿的毛巾轻轻地擦拭。爸爸还是下意识地向后缩缩脚,用不自在的口吻重复说着:“是不是很臭,都好几天没洗了,慢慢来,别弄你袖子上了。”看到爸爸因紧张而泛红的脸庞,我心里竟有一丝疼痛,孩子为爸爸洗脚本该是多么普通的事,为何弄得如此尴尬,竟让爸爸显得如此不自在?

[类文赏读]

二、关汉卿的恨的内涵:揭示现实,警醒权贵,呼唤爱。关汉卿的爱的内涵:以悲天悯人的情怀,唤醒沉睡的人性和良知,呼唤真善美。

课文导入

素养任务

唱一曲《窦娥冤》感天动地,冤死的窦娥无人不怜,贞洁敬孝哀怨感天雪飞六月,刚烈抗争悲愤动地旱延三年。鲁迅先生曾说过:“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看。”“列之于世界大悲剧中,亦无愧色”的古典悲剧精品《窦娥冤》就向我们展示了一位精神高尚的善良女性窦娥被毁灭的过程。有价值而被毁灭是令人痛苦的,窦娥究竟犯了何法而被毁灭?

1.了解作家、作品及元杂剧的结构和特点。

2.赏析戏剧冲突并分析窦娥悲剧形象的典型意义。

3.品味戏剧富有表现力的语言。

4.学习本文鲜明生动、个性突出的人物刻画手法。

课本原句

顷刻间游魂先赴森罗殿,怎不将天地也生埋怨。

辨析

埋怨:因为事情不如意而对自己认为原因所在的人或事物表示不满。抱怨:心中不满,数说别人的不对。

即境活用

出了问题要多想想自身的原因,不能总是埋怨别人,或者抱怨社会不平等、不给你机会。

课本原句

止有个爹爹,十三年前上朝取应去了,至今杳无音信。

辨析

杳无音信:没有一点儿消息。杳无踪迹:形容不知去向。二者都有“人或事物不在眼前”的意思。但前者侧重于一点儿消息也得不到,后者侧重于一点儿踪迹也没有。

即境

活用

在她几个月大时,母亲因不堪生活重负离家出走,杳无音信。如今虽然知道母亲尚在人世,可真正寻找起来仍如大海捞针,杳无踪迹。

窦娥的表现

价值和意义

形象特征

①

对贞孝价值观念的坚守。

③

在赴法场时,她愤然呼喊,指天骂地:“天地也!做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船!地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!”不仅如此,她还发下“血溅白练”“六月飞雪”“亢旱三年”三桩誓愿,以此明志,要苍天来证明她的清白,显示出她绝不投降于黑暗势力的决心,从而向世间所有作恶之人发出有力的警示。

②

在法场上,她发下看似不可能实现的三桩誓愿,事实上也正是要通过实现不可能的事情来证明这个世界上仍然有真善美的存在。她相信真善美,相信自己的三桩誓愿能够实现,希望以此告诉人们,虽然现实会有一时的黑暗和残酷,但是道德和正义终究是存在的,作恶之人也一定会受到惩罚。

对真善美的执着追求。

课文相关内容

语言表达效果

[快活三][鲍老儿]二曲。

连用四个“念窦娥”,一写无辜获罪,二写身首异处,三写辛勤操持,四写婆媳情深,寥寥数语,百感交集,哀伤不尽,刻画出窦娥与婆婆死别前的悲痛心情。

婆婆,此后遇着冬时年节,月一十五,有瀽不了的浆水饭,瀽半碗儿与我吃;烧不了的纸钱,与窦娥烧一陌儿。

窦娥临刑前发下誓愿时的曲白。

每一桩誓愿都是先白后曲,说白陈述誓愿内容,曲辞抒发强烈的感情并进一步阐发、丰富和强调誓愿的内容。曲白相生,语言朴素而富于感情,把窦娥负冤抗争的精神表现得深切而感人。

相关学案

这是一份人教统编版必修 下册第二单元4 窦娥冤(节选)学案,共9页。学案主要包含了走近作者,了解背景,知识链接,整体感知等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中语文人教统编版必修 下册4 窦娥冤(节选)学案,共6页。

这是一份高中人教统编版第二单元4 窦娥冤(节选)导学案,共9页。