初中语文人教部编版(2024)七年级上册(2024)4 古代诗歌四首教学设计

展开

这是一份初中语文人教部编版(2024)七年级上册(2024)4 古代诗歌四首教学设计,共6页。教案主要包含了核心素养目标,教学重难点,教学过程,交流点拨,交流点拨一,交流点拨二等内容,欢迎下载使用。

1.有感情地诵读古诗,能背诵、默写四首诗,了解诗歌的写作背景以及文学常识。(文化传承与理解)

2.品味语言,感悟诗歌意境,了解古代诗歌情景交融的特点,体会诗歌所表达的情感。(语言建构与运用,思维发展与提升)

3.培养学生的古诗鉴赏能力,领会诗歌的意境美、语言美,激发学生对古诗的阅读兴趣。(审美鉴赏与创造)

【教学重难点】

品味诗歌语言,感悟诗歌意境;体会诗歌中所表达的情感。

【教学过程】

第1课时

观沧海

一、新课导入

“往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。”今天就让我们一起领略备受后人称赞的《观沧海》吧!(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

曹操(155—220),字孟德,沛国谯县(今安徽亳州)人,东汉末政治家、军事家、诗人,建安文学的代表人物。著有《孙子略解》《兵法接要》,诗歌《蒿里行》《观沧海》《龟虽寿》《短歌行》等。

写作背景

东汉建安十二年(207),曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,临竭石山。他跃马扬鞭,登上当年秦皇、汉武也曾登过的碣石山。面对秋风萧瑟、洪波涌起的大海,他触景生情,写下了这首壮丽的诗篇。诗作融汇了诗人昂扬奋发的精神,具有一种雄浑苍劲的风格。

字音字形

碣石(jié)澹澹(dàn)竦峙(sǒngzhì)萧瑟(sè)

三、文本探究

整体感知

1.朗读

(1)教师范读或让学生听录音,学生听准字音、节奏。(提示:诗歌节奏可以按音节兼顾意义来划分。四言诗每句一般读成“二二”节拍,如:东临/碣石,以观/沧海。)

(2)学生齐读,教师点评不足之处。

2.解题

汉代乐府诗一般无标题,“观沧海”这个题目是后人加的。乐府诗原来是可以歌唱的。诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时所加的套语,是诗的附文,跟诗的内容没有直接关系。

3.疏通文义

用自己的话说说这首诗歌的意思。

【交流点拨】(我)往东登上碣石山顶,来观赏这苍茫的大海。(脚下)水波荡漾,山岛高高地耸立。(山岛上)树木郁郁葱葱,百草丰美茂盛。秋风吹动树木发出悲凉的声音,海中涌着巨大的海浪。

日月的升降起落,好像出自大海的胸中;银河星光灿烂,好像是从这浩瀚的海洋中产生的。幸运得很,好极了,就(让我)用这首诗歌来表达自己内心的志向。

4.全诗是围绕哪个字展开来写的?

【交流点拨】全诗以“观”字统领全篇,以下内容围绕“观”字展开,写登临碣石山的所见所感。

深层领悟

1.这首诗写了几层意思?哪些诗句是实写,哪些诗句是虚写?

【交流点拨】全诗写了三层意思。第一层(开头两句):交代观海的地点。第二层(“水何澹澹”至“洪波涌起”):描写海水和山岛,是实写。第三层(“日月之行”至“若出其里”):借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概,是虚写,从两个“若”字可以看出。最后两句是附文,是为合乐而加的,与诗的内容无直接关系。

2.小组讨论

结合写作背景,说说哪些语句最能体现诗人博大的胸怀。诗人是怀着怎样的感情绘制大海形象的?

【交流点拨】此诗前一部分实写大海的景象,视野广阔,也能看出诗人胸怀之博大,但跟后一部分相比,气象则略逊一筹。“日月之行”至“若出其里”四句写大海,全用虚写,表现了大海有包容天地的气概,更显示了诗人的博大胸怀。

大海的形象正是诗人形象的化身。诗人已经削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,为即将挥师南下、统一中国解除了后顾之忧。在踌躇满志的时候,他借大海的形象抒发了建功立业的愿望,写出了千百年来脍炙人口的雄浑诗句。

3.课堂小结

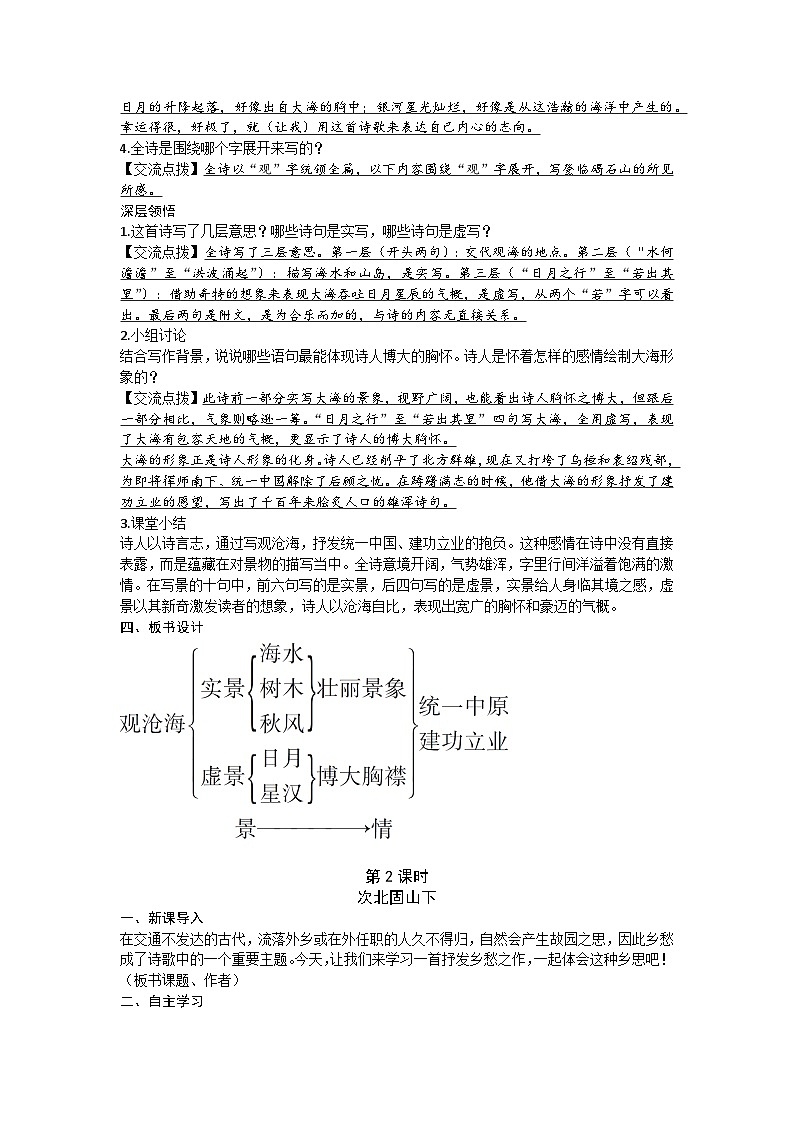

诗人以诗言志,通过写观沧海,抒发统一中国、建功立业的抱负。这种感情在诗中没有直接表露,而是蕴藏在对景物的描写当中。全诗意境开阔,气势雄浑,字里行间洋溢着饱满的激情。在写景的十句中,前六句写的是实景,后四句写的是虚景,实景给人身临其境之感,虚景以其新奇激发读者的想象,诗人以沧海自比,表现出宽广的胸怀和豪迈的气概。

四、板书设计

第2课时

次北固山下

一、新课导入

在交通不发达的古代,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题。今天,让我们来学习一首抒发乡愁之作,一起体会这种乡思吧!(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

王湾,生卒年不详,洛阳(今属河南)人,唐代诗人。其诗格调壮美,意境开阔。代表作有《次北固山下》《奉使登终南山》等。

写作背景

《次北固山下》选自《全唐诗》卷一百一十五(中华书局1960年版)。古代交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,王湾是北方人,往来于吴、楚之地。这首诗是他一路行来,泊船北固山下,触发思乡之情而写下的。

三、文本探究

整体感知

1.朗读

(1)播放录音,让学生听准字音,把握五言诗的诵读节奏。(提示:这首诗意境优美,语言浅近且音韵和谐。五言诗一般是三个节拍,“二二一”或“二一二”。如:客路/青山/外,行舟/绿水/前。海日/生/残夜,江春/入/旧年。)

(2)学生齐读,教师点评不足之处。

2.解题

诗歌题目向我们传达了哪些信息?

【交流点拨】次:停宿。北固山:在今江苏镇江北。透过题目可知,这是诗人羁旅途中所作的诗歌。

3.疏通文义

用自己的话说说这首诗的意思。

【交流点拨】旅人前行的路一直延伸到青山之外,碧波荡漾的江上正好行船。潮水涨满,两岸与江水齐平,整个江面十分开阔,顺风行船恰好把帆儿高悬。夜还未消尽,红日已从海上升起,江上春早,旧年未过新春已来,寄出去的家信不知何时才能到达,希望北归的大雁捎一封家书到洛阳。

深层领悟

1.小组讨论,诗的四联各写了什么内容?四联之间有怎样的关系?

【交流点拨】首联:点题。“青山”指北固山。诗人在船上,想象船到镇江后,还要乘驿车到别处,暗含旅途奔波之意。颔联:写船上所见景色。“平”“阔”“正”“悬”四字用得好:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势。“潮平”一句,又为颈联中“江春”一句做铺垫。颈联:既写景又点明了时令。“残夜”指夜将尽而未尽之际。残夜而东方海日已升,旧年而江上已是春天——时间过得这么快,怎能不令人感慨!尾联:表达思乡之情。诗人离家日久,日复一日,年复一年,新年来到,正是家人团聚之时,而自己羁旅他乡,久不得归,见到此景,情何以堪?由此他自然想到要借大雁来给他传递家书了。全诗层层相因,浑然一体。

2.名句赏析

(1)赏析“潮平两岸阔,风正一帆悬”两句诗。

【交流点拨一】这两句诗写“行舟”所见景色,“风正一帆悬”一句有小景传大景之神,把春潮涨涌、江水浩荡、江面开阔、波平浪静的大景表现了出来。

【交流点拨二】这两句诗写“行舟”所见景色,“平”“阔”“正”“悬”四字用得好:“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势。诗句对仗工整,意境开阔,情绪饱满。

(2)赏析名句“海日生残夜,江春入旧年”。

【交流点拨】这两句诗从章法上看,有导出结尾一联的作用,也就是说它跟诗人的乡愁有关。“日生残夜”“春入旧年”都表示时序的交替,而且是那样匆匆不可待,让身在“客路”的诗人顿生思乡之情。海日生于残夜,将驱尽黑暗;那江上景物所表现的“春意”,闯入旧年,将赶走严冬。不仅写景逼真,叙事确切,而且表现出具有普遍意义的生活真理,给人以乐观、积极、向上的艺术鼓舞力量。

3.体会情感

你从诗中体会到了诗人怎样的情感?

【交流点拨】思乡之情。从“客路”可知诗人出门在外;从时间上判断是要过年了,于是书信一封,却不知如何寄回家园。“乡书何处达,归雁洛阳边”一语将诸多愁苦倾诉出后又留下一片茫然,极具感染力。

四、板书设计

第3课时

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

一、新课导入

《新唐书·文艺传》记载王昌龄左迁龙标尉,是因为“不护细行”,也就是说,他戴罪贬官,并不是由于什么重大问题,而只是由于生活小事不够检点。在《芙蓉楼送辛渐》中,王昌龄也对他的好友说:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”即沿用鲍照《代白头吟》中“清如玉壶冰”的比喻,来表明自己的纯洁无辜。李白在听到王昌龄的遭遇以后,写了这首充满同情和关切的诗篇,远寄给他。今天,我们就一起学习《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代诗人。我国文学史上伟大的浪漫主义诗人,被称为“诗仙”,著有《李太白集》。他的《蜀道难》《行路难》《梦游天姥吟留别》《望庐山瀑布》《望天门山》等都是脍炙人口的作品。

写作背景

王昌龄是盛唐诗坛上一位以写边塞题材为主的著名诗人。他特别擅长写七绝。天宝初年,李白在长安供奉翰林时,与他便有密切的交往。王昌龄一生遭遇坎坷,他的性格与李白的傲岸不羁有着相似之处。据说李白从天宝三年(744)离京漫游,到扬州时,听到王昌龄被贬为龙标尉这个不幸的消息,便题诗抒怀,遥寄给远方的友人。

三、文本探究

整体感知

1.朗读

(1)教师范读或让学生听录音,学生听准字音,并用“/”划分诗句的节奏。

【交流点拨】杨花/落尽/子规啼,闻道/龙标/过五溪。我寄/愁心/与明月,随君/直到/夜郎西。

(2)学生齐读,教师点评不足之处。

2.解题

你从此诗的标题中知道了哪些信息?

【交流点拨】左迁:古尊右卑左,即降职。龙标:唐代县名,今湖南洪江西。这是诗人为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的诗歌。

3.疏通文义

用自己的话说说这首诗的意思。

【交流点拨】在柳絮落完子规啼鸣之时,我听说您被贬为龙标尉,要经过五条溪水。我把我忧愁的心思托付给明月,希望它能一直陪着你到夜郎以西。

深层领悟

1.“杨花落尽子规啼”写了哪些景物?有什么作用?表达了诗人怎样的情感?

【交流点拨】景物:杨花、子规。作用:(1)点明时令:暮春时节。(2)渲染气氛:黯淡、凄楚的气氛。杨花:漂泊不定,如友人的身世。子规:离愁别恨,与友人分离的痛苦。(3)烘托心情:悲痛。情感:这句诗中含有对友人遭遇的同情,对友人离别的痛苦——景中含情,融情于景。

2.“闻道龙标过五溪”表达了诗人怎样的心情?

【交流点拨】“闻道”,表示惊愕;“龙标”,指王昌龄;“过五溪”,可见迁谪之荒远,道路之艰难。不写悲痛之语,而悲痛之意已现,流露出诗人对被贬友人的深切怀念。

3.请赏析“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”。

【交流点拨】这两句抒情。人隔两地,心意难达,明月在天,千里可共。诗人用拟人的修辞手法,要把自己的“愁心”寄予明月,让“愁心”与明月一起,伴随王昌龄赴远方。明月寄愁,饱含着诗人对友人深切的同情和关切之情。

四、板书设计

第4课时

天净沙·秋思

一、新课导入

说到乡愁,人们会想起很多古诗,但有一首小令也很巧妙地表达了乡思,这就是一直被人们津津乐道的《天净沙·秋思》。(板书课题、作者)

二、自主学习

走近作者

马致远(约1251—1321以后),号东篱,一说字千里,大都(今北京)人,元代戏曲作家、散曲家。著有《汉宫秋》等,与关汉卿、郑光祖、白朴并称“元曲四大家”。

写作背景

这首小令是马致远旅途漂泊时的作品之一。马致远年轻时热衷功名,但由于元统治者实行民族高压政策,因而一直未能得志。他一生几乎都过着漂泊不定的生活,困窘潦倒。

文体知识

元曲是盛行于元代的一种文艺形式,包括杂剧和散曲。元曲是中华民族灿烂文化宝库中的一朵奇葩,它在思想内容和艺术成就上都体现了独有的特色,和唐诗、宋词、明清小说鼎足并举,成为我国文学史上一座重要的里程碑。

三、文本探究

整体感知

1.朗读

(1)教师范读或让学生听录音。(提示:枯藤/老树/昏鸦,小桥/流水/人家,古道/西风/瘦马。夕阳/西下,断肠人/在/天涯。)

(2)学生朗读,教师点评朗读情况。

2.解题

这首小令的题目是什么?你从题目中得出什么信息?

【交流点拨】“天净沙”是曲牌名,“秋思”是题目。这是一位游子在秋天思念家乡而写的作品。

3.疏通文义

请用优美的语言描绘这首小令所呈现的画面。

【交流点拨】深秋的黄昏,一个风尘仆仆的游子,骑着一匹瘦马,迎着一阵阵西风,在古道上踽踽独行。他走过缠满枯藤的老树,看到即将归巢的暮鸦在树梢上盘旋;他走过横架在溪流上的小桥,来到溪边的几户人家门前,这时太阳快要落山了,自己却还没有找到投宿的地方,迎接他的又将是一个漫漫的长夜,不禁悲从中来,肝肠寸断。

深层领悟

1.找意象。这首小令前三句列出了哪些景物?渲染了怎样的氛围?

【交流点拨】枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马。前三句渲染了一种凄清孤寂的氛围。笼罩在苍茫暮色中的枯藤、老树、乌鸦,呈现出一派萧瑟凄凉的景象。昏鸦归巢反衬出游子的漂泊无所归宿。小桥流水旁的人家虽然简陋清贫,却有亲人团聚的天伦之乐,透露出游子对宁静温馨的家园生活的向往,也反衬出有家不得归的悲苦。

2.悟情感。作者通过多种意象的罗列表现了他怎样的情感?

【交流点拨】前三句共十八个字,不用任何动词和关联词语作连缀,只是分别并列三个名词性词组就和谐地构成一幅以“昏鸦”“人家”“瘦马”为重点的意境深远的图画,营造了一种凄苦悲凉的气氛,最后一句“断肠人在天涯”点明了人物,道出了游子的情怀。前四句写景,极力渲染悲凉气氛,均为此做铺垫。

四、板书设计

五、教学反思

《观沧海》《次北固山下》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《天净沙·秋思》四首诗歌,分别描绘春、秋两季的景色,抒发作者不同的情感。在教学时,采用“朗读——解题——疏通文义”的方式,让学生在朗读中展开想象,不断揣摩,整体感知诗词的意境,正确理解诗词的内容,从而促进学生语文素养的提高。设置任务目标,围绕诗词的内容、情感的变化以及情感变化之因展开小组讨论,有利于培养学生的发散思维,同时也在合作交流中强化了学生的鉴赏能力。整堂课不为教诗而教,学生的学习氛围良好,课堂思维活跃,突出了学生的主体地位。

相关教案

这是一份人教部编版(2024)七年级上册4 古代诗歌四首教案设计,共15页。教案主要包含了核心素养目标,教学重点,素养要求,教学方法,教学准备,教学课时等内容,欢迎下载使用。

这是一份语文人教部编版(2024)4 古代诗歌四首教案,共14页。教案主要包含了教学目标,重点难点,课时安排,教学过程,知识链接,解读提示,背景资料一,背景资料二等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教部编版天净沙秋思教案,共7页。教案主要包含了教学目标,教学重难点,教学过程等内容,欢迎下载使用。