所属成套资源:2024-2025学年多版本高一地理上学期第一次月考试卷(多地区)

北京专用高中地理高一上学期第一次月考试卷(第1章~第2章第1节)含答案解析

展开

这是一份北京专用高中地理高一上学期第一次月考试卷(第1章~第2章第1节)含答案解析,文件包含高一地理第一次月考卷全解全析北京专用docx、高一地理第一次月考卷考试A4版测试范围第1章第2章第1节北京专用docx、高一地理第一次月考卷考试A3版测试范围第1章第2章第1节北京专用docx、高一地理第一次月考卷参考答案北京专用docx、高一地理第一次月考卷答题卡北京专用docx等5份试卷配套教学资源,其中试卷共33页, 欢迎下载使用。

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.测试范围:人教版(2019)必修一第1章-第2章第1节

5.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

6.难度系数:0.75

第Ⅰ卷

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

“天象”是指发生在地球大气层外的各种现象,如太阳出没、行星运动、日月变化、流星等,我们所了解的天象绝大多数都是由太阳系内的天体运动而产生的。当一个月中出现两次满月时,第二次满月被称作“蓝月亮”。据此完成下面小题。

1.下列属于天体的是( )

A.小行星B.日食C.极光D.陨石

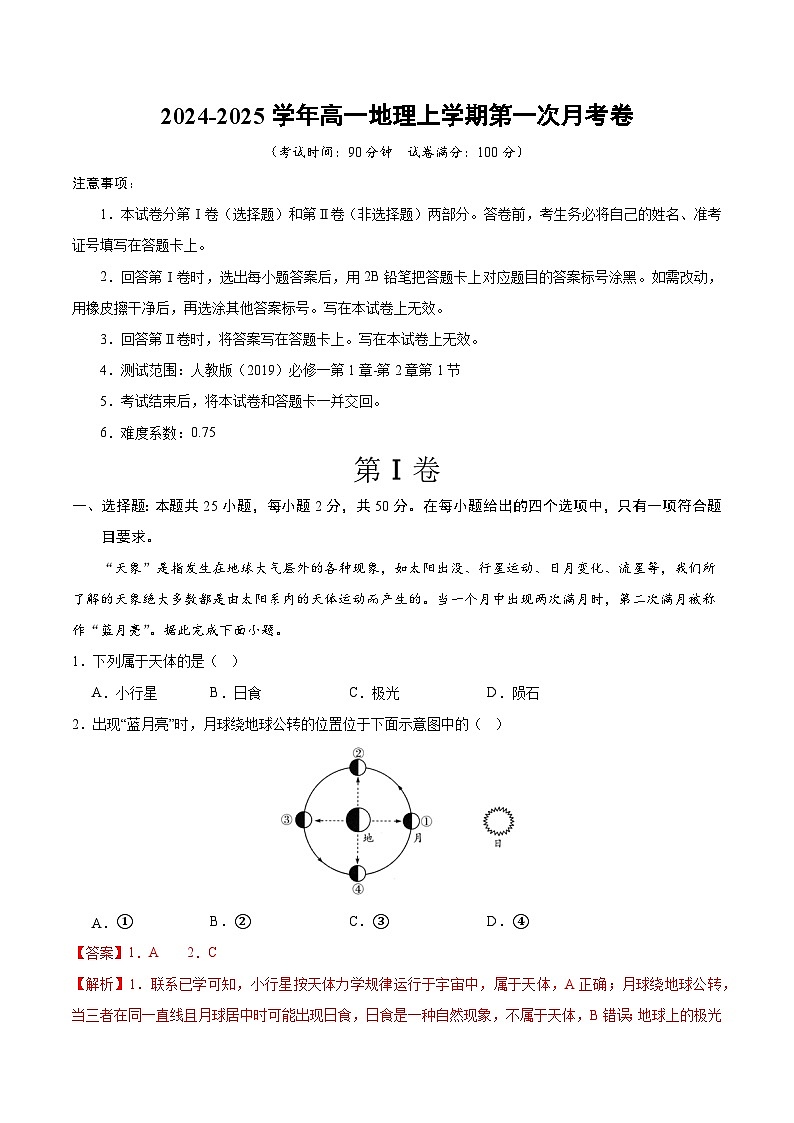

2.出现“蓝月亮”时,月球绕地球公转的位置位于下面示意图中的( )

①B.②C.③D.④

【答案】1.A 2.C

【解析】1.联系已学可知,小行星按天体力学规律运行于宇宙中,属于天体,A正确;月球绕地球公转,当三者在同一直线且月球居中时可能出现日食,日食是一种自然现象,不属于天体,B错误;地球上的极光是由于来自磁层和太阳风的带电高能粒子被地磁场导引带进地球大气层,并与高层大气中的原子碰撞造成的发光现象,不属于天体,C错误;陨石已经不在太空中,而是地球的一部分,不属于天体,D错误。故选A。

2.读图联系材料“当一个月中出现两次满月时,第二次满月被称作‘蓝月亮’”可知,出现“蓝月亮”时为满月,此时日地月在同一直线且地球居中,C正确;月球公转在①位置时夜晚看不到月亮、②位置时为上弦月、④位置时为下弦月,ABD错误。故选C。

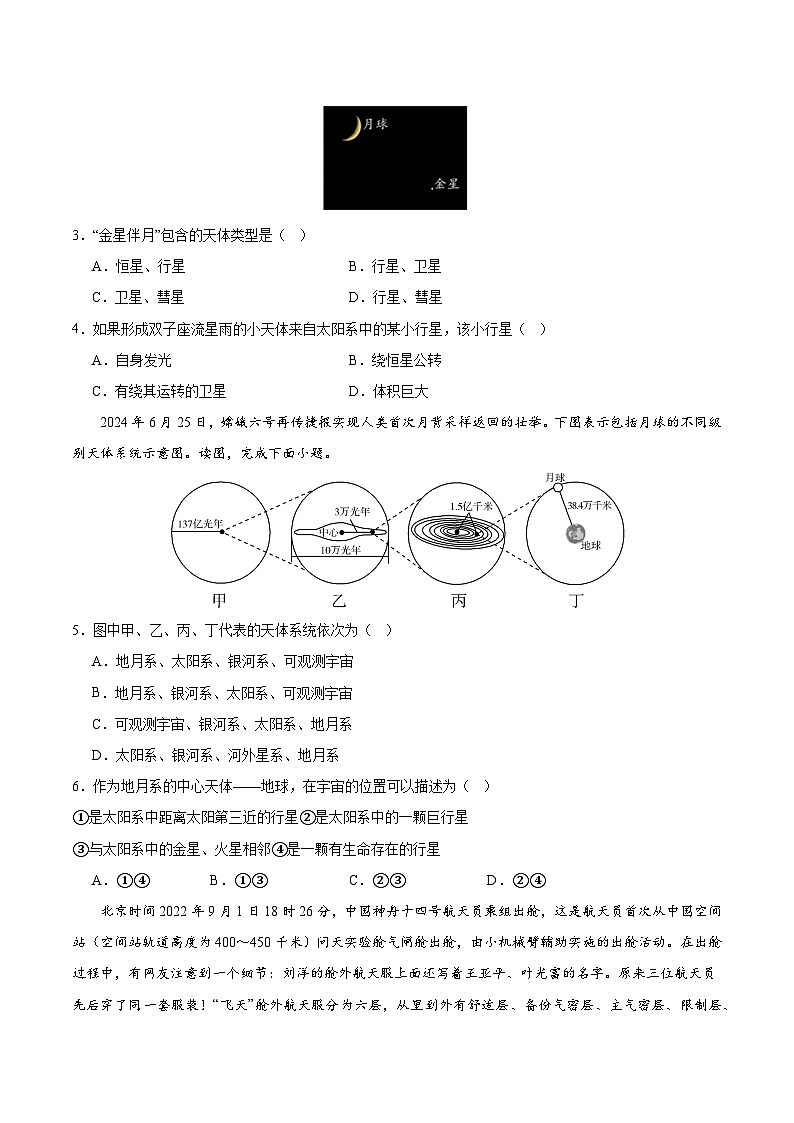

2021年11月8日,全国多地夜空上演“金星伴月”的天象(即两个天体看上去较为接近的现象),12月14日,壮观的双子座流星雨亮相夜空。下图是郑州某中学学生拍摄到的“金星伴月”照片。完成下面小题。

3.“金星伴月”包含的天体类型是( )

A.恒星、行星B.行星、卫星

C.卫星、彗星D.行星、彗星

4.如果形成双子座流星雨的小天体来自太阳系中的某小行星,该小行星( )

A.自身发光B.绕恒星公转

C.有绕其运转的卫星D.体积巨大

【答案】3.B 4.B

【解析】3.图中“金星伴月”的天体有金星和月球,其中金星是围绕太阳绕转的一颗行星,月球属于地球的卫星,B正确;恒星是指能够自己发光和发热的天体,彗星,是进入太阳系内亮度和形状会随日距变化而变化的绕日运动的天体,呈云雾状的独特外貌,ACD错误。据此分析,故选B。

4.太阳系中的小行星自身都不会发光,都围绕着太阳这一颗恒星在公转,不一定都有绕其运转的卫星,小行星体积较小,B正确,ACD错误,故选B。

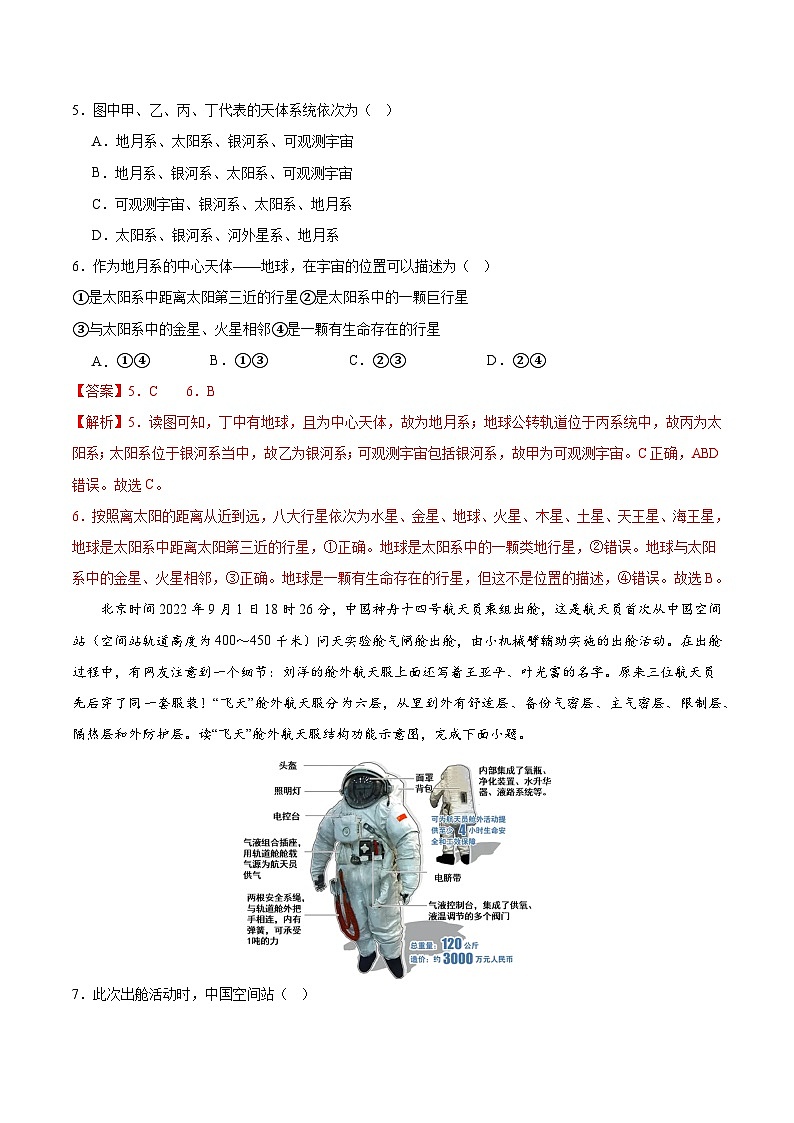

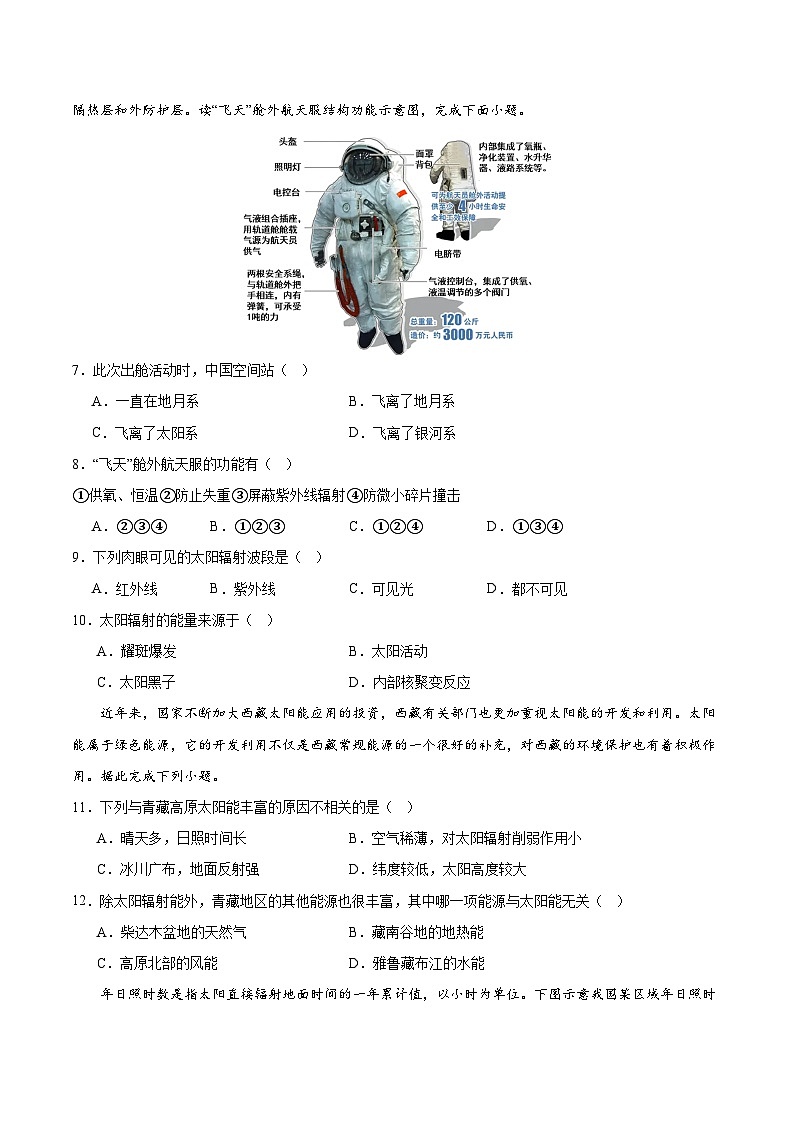

2024年6月25日,嫦娥六号再传捷报实现人类首次月背采样返回的壮举。下图表示包括月球的不同级别天体系统示意图。读图,完成下面小题。

5.图中甲、乙、丙、丁代表的天体系统依次为( )

A.地月系、太阳系、银河系、可观测宇宙

B.地月系、银河系、太阳系、可观测宇宙

C.可观测宇宙、银河系、太阳系、地月系

D.太阳系、银河系、河外星系、地月系

6.作为地月系的中心天体——地球,在宇宙的位置可以描述为( )

①是太阳系中距离太阳第三近的行星②是太阳系中的一颗巨行星

③与太阳系中的金星、火星相邻④是一颗有生命存在的行星

①④B.①③C.②③D.②④

【答案】5.C 6.B

【解析】5.读图可知,丁中有地球,且为中心天体,故为地月系;地球公转轨道位于丙系统中,故丙为太阳系;太阳系位于银河系当中,故乙为银河系;可观测宇宙包括银河系,故甲为可观测宇宙。C正确,ABD错误。故选C。

6.按照离太阳的距离从近到远,八大行星依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,地球是太阳系中距离太阳第三近的行星,①正确。地球是太阳系中的一颗类地行星,②错误。地球与太阳系中的金星、火星相邻,③正确。地球是一颗有生命存在的行星,但这不是位置的描述,④错误。故选B。

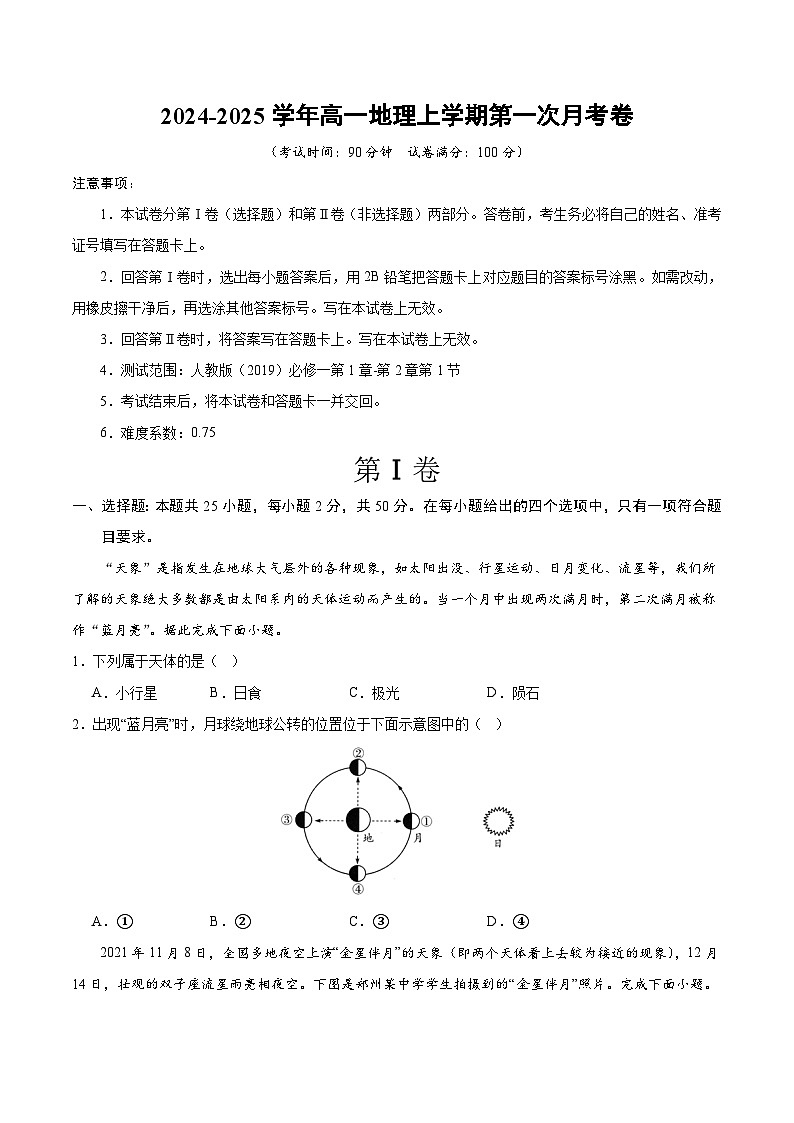

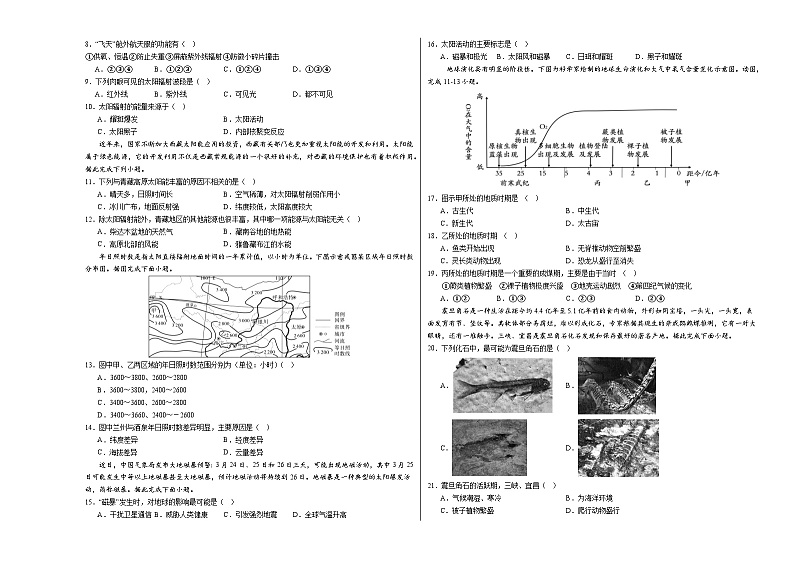

北京时间2022年9月1日18时26分,中国神舟十四号航天员乘组出舱,这是航天员首次从中国空间站(空间站轨道高度为400~450千米)问天实验舱气闸舱出舱,由小机械臂辅助实施的出舱活动。在出舱过程中,有网友注意到一个细节:刘洋的舱外航天服上面还写着王亚平、叶光富的名字。原来三位航天员先后穿了同一套服装!“飞天”舱外航天服分为六层,从里到外有舒适层、备份气密层、主气密层、限制层、隔热层和外防护层。读“飞天”舱外航天服结构功能示意图,完成下面小题。

7.此次出舱活动时,中国空间站( )

A.一直在地月系B.飞离了地月系

C.飞离了太阳系D.飞离了银河系

8.“飞天”舱外航天服的功能有( )

①供氧、恒温②防止失重③屏蔽紫外线辐射④防微小碎片撞击

②③④B.①②③C.①②④D.①③④

【答案】7.A 8.D

【解析】7.航天员刘洋的出舱活动是进入轨道之后,天宫空间站是绕地球运行,是地球的一颗卫星,始终在地月系,A正确;没有飞离地月系;更没有脱离太阳系,也没有飞离银河系进入河外星系,BCD错误。故选A。

8.宇宙空间的特点:高真空、强辐射、失重。因此太空环境缺少氧气,昼夜温差大。舱外航天服应具备提供氧气、恒定气压、温度、防强辐射的功能,①③符合题意;因在太空环境中存在一些太空垃圾,舱外航天服要具有防微小碎片撞击的功能,④符合题意;航天员出舱活动是在轨道绕地球运行,是处于失重的状态的,舱外航天服也处于失重的状态,舱外航天服不具有防止失重的功能,②不符合题意。D正确,ABC错误。故选D。

9.下列肉眼可见的太阳辐射波段是( )

A.红外线B.紫外线C.可见光D.都不可见

【答案】C

【解析】肉眼可见的太阳辐射波段是可见光。红外线和紫外线肉眼不可见。C正确,ABD错误。故选C。

10.太阳辐射的能量来源于( )

A.耀斑爆发B.太阳活动

C.太阳黑子D.内部核聚变反应

【答案】D

【解析】太阳内部具有极高的温度和压力,氢原子核在此发生聚变反应生成氦原子核,损失部分质量,释放巨大的能量,这是太阳能量的来源,D符合题意;太阳活动及太阳活动中的耀斑爆发、黑子,均是太阳释放能量的方式,不是太阳辐射的能量来源,排除ABC。故选D。

近年来,国家不断加大西藏太阳能应用的投资,西藏有关部门也更加重视太阳能的开发和利用。太阳能属于绿色能源,它的开发利用不仅是西藏常规能源的一个很好的补充,对西藏的环境保护也有着积极作用。据此完成下列小题。

11.下列与青藏高原太阳能丰富的原因不相关的是( )

A.晴天多,日照时间长B.空气稀薄,对太阳辐射削弱作用小

C.冰川广布,地面反射强D.纬度较低,太阳高度较大

12.除太阳辐射能外,青藏地区的其他能源也很丰富,其中哪一项能源与太阳能无关( )

A.柴达木盆地的天然气B.藏南谷地的地热能

C.高原北部的风能D.雅鲁藏布江的水能

【答案】11.C 12.B

【解析】11.结合所学知识,青藏高原由于海拔高,水汽少,晴天较多,日照时间长,因此太阳能丰富,A不符合题意;青藏高原海拔高,大气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用小,因此太阳能丰富,B不符合题意;青藏高原气候寒冷,冰川广布,与太阳光照时间和强度关系不大,不是青藏高原太阳能丰富的原因,C符合题意;青藏高原纬度较低,太阳高度较大,太阳辐射强度较大,因此太阳能丰富,D不符合题意。故选C。

12.结合所学知识,天然气是地质时期生物能演化而来的,而生物能主要来自于光合作用,因此柴达木盆地的天然气与太阳能密切相关,A不符合题意;藏南谷地的地热能的来源是地球内部放射性元素衰变所产生的能量,与太阳能无关,B符合题意;风能来源于大气运动,而太阳辐射是大气运动的根本能量来源,因此高原北部的风能与太阳能密切相关,C不符合题意;水能是水循环过程中产生的能量,太阳辐射能量水循环的能量来源,因此雅鲁藏布江的水能与太阳能密切相关,D不符合题意。故选B。

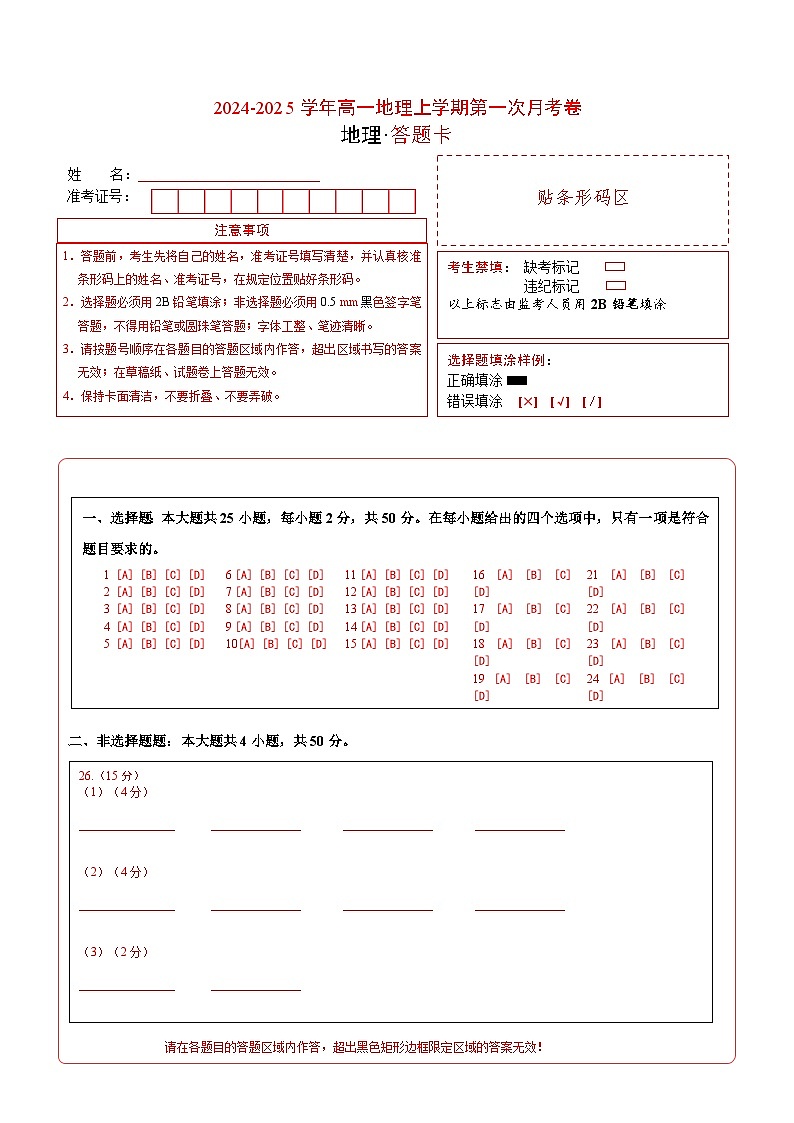

年日照时数是指太阳直接辐射地面时间的一年累计值,以小时为单位。下图示意我国某区域年日照时数分布图。据图完成下面小题。

13.图中甲、乙两区域的年日照时数范围分别为(单位:小时)( )

A.3600~3800、2600~2800

B.3600~3800,2400~2600

C.3400~3600、2600~2800

D.3400~3660、2400~-2600

14.图中兰州与酒泉年日照时数差异明显,主要原因是( )

A.纬度差异B.经度差异

C.海拔差异D.云量差异

【答案】13.B 14.D

【解析】13.读图可知,甲乙两地都为数值闭合的区域,图中等值距为200。从等日照线分布上看,甲周边是3600,往外到3400,再向外是3200,从这种趋势上判断甲应高于3600,小于3800。乙外围等日照线为2600,且位于2600-2800的区域之间,一般这样的等值线和周围低相同的中间值就小,反之就大,乙其周边的数值是2600和小的相同,所以中间数值小,乙低于2600,大于2400。综上所述,B正确,ACD错。故选B。

14.兰州位于祁连山东南部,可受到来自太平洋的东南季风的影响,降水较多,云量较大,大气削弱作用较显著,因此太阳辐射较少,导致年日照时数相对较低。相比之下,酒泉位于西北内陆,距离海洋较远,水汽难以到达,因此晴天多,云量少,太阳辐射丰富,年日照时数较高,D正确。两地的纬度、经度、海拔差异不大,不是影响两地日照时数差异明显的主要原因,ABC错。故选D。

近日,中国气象局发布大地磁暴预警:3月24日、25日和26日三天,可能出现地磁活动,其中3月25日可能发生中等以上地磁暴甚至大地磁暴,预计地磁活动将持续到26日。地磁暴是一种典型的太阳爆发活动,简称磁暴。据此完成下面小题。

15.“磁暴”发生时,对地球的影响最可能是( )

A.干扰卫星通信B.威胁人类健康C.引发强烈地震D.全球气温升高

16.太阳活动的主要标志是( )

A.磁暴和极光B.太阳风和磁暴C.日珥和耀斑D.黑子和耀斑

【答案】15.A 16.D

【解析】15.“磁暴”发生时,耀斑爆发时发射的物质会干扰电离层,从而干扰穿过其中的卫星通信信号,A正确;对人类健康、地震发生及全球气温升高影响不大,BCD错误。故选A。

16.联系已学可知,太阳活动的主要标志是黑子和耀斑,黑子是太阳活动强弱的标志,而耀斑是太阳活动最激烈的显示,D正确,ABC错误。故选D。

地球演化具有明显的阶段性。下图为科学家绘制的地球生命演化和大气中氧气含量变化示意图。读图,完成11-13小题。

17.图示甲所处的地质时期是 ( )

A.古生代B.中生代

C.新生代D.太古宙

18.乙所处的地质时期 ( )

A.鱼类开始出现B.无脊椎动物空前繁盛

C.灵长类动物出现D.恐龙从盛行至消失

19.丙所处的地质时期是一个重要的成煤期,主要是由于当时 ( )

①蕨类植物繁盛 ②裸子植物极度兴盛 ③地壳运动剧烈 ④第四纪气候的变化

A.①②B.①③C.②③D.②④

【答案】17.C 18.D 19.B

【解析】17.根据图中信息,甲被子植物发展,说明是新生代,C正确;古生代是蕨类植物发展,A错误;中生代是裸子植物发展,B错误;太古宙原始生命出现及生物演化的初级阶段,D错误,故选C。

18.根据图中信息,乙裸子植物发展,为中生代,恐龙从盛行至消失,D正确;鱼类开始出现和无脊椎动物空前繁盛,都是在古生代,AB错误;灵长类动物出现,是新生代,C错误。故选D。

19.根据图中信息,丙所处的地质时期蕨类植物繁盛,同时这个时期地壳运动剧烈,成为重要的成煤期,①③正确;裸子植物极度兴盛,是中生代,②错误;第四纪全球气候出现冷暖交替变化,是新生代,④错误。故选B。

震旦角石是一种生活在距今约4.4亿年至5.1亿年前的食肉动物,外形如同宝塔,一头尖,一头宽,表面发育有节、竖纹等。其软体部分易腐烂,难以形成化石,专家根据其现生的亲戚鹦鹉螺推测,它有一对大眼睛,还有一堆触手。三峡、宜昌是震旦角石化石发现和保存最好的著名产地。据此完成下面小题。

20.下列化石中,最可能为震旦角石的是( )

A.B.

C.D.

21.震旦角石的活跃期,三峡、宜昌( )

A.气候潮湿、寒冷B.为海洋环境

C.被子植物繁盛D.爬行动物盛行

【答案】20.D 21.B

【解析】20.由材料“震旦角石是一种生活在距今约4.4亿年至5.1亿年前的食肉动物”“它有一对大眼睛,还有一堆触手”可知,震旦角石生活在早古生代,应属海洋无脊椎动物,A为鱼化石、B为动物化石、C为动物脚印形成的化石,均为脊椎动物化石,排除ABC;由材料“外形如同宝塔,一头尖,一头宽,表面发育有节、竖纹等”可知,震旦角石形如竹笋,与D图一致,D正确。故选D。

21.由材料“震旦角石是一种生活在距今约4.4亿年至5.1亿年前的食肉动物”“专家根据其现生的亲戚鹦鹉螺推测,它有一对大眼睛,还有一堆触手”可知,震旦角石大致生活在早古生代,早古生代是海洋无脊椎动物发展时代,说明震旦角石最可能生活在温暖的海洋环境,B正确,A错误;被子植物繁盛在新生代,爬行动物盛行为中生代,CD错误。故选B。

由震中向外传播的地震波可以被设在远离震中的地震检波器记录下来。下图为地表四大圈层示意图。据此完成下面小题。

22.地震发生时,下列说法正确的是( )

A.地震对甲圈层造成的影响最大B.地震对乙圈层的影响主要是影响其分布

C.丙圈层生物能感觉到上下颠簸D.地震主要发生在软流层所在的丁圈层中

23.强烈的地震可能会诱发火山爆发,火山爆发后蔓延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈B.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

【答案】22.C 23.B

【解析】22.地震发生时,地震对地壳的影响最大,甲为大气圈,A错误;地震主要发生在岩石圈中,软流层位于上地幔上部,丁位于莫霍界面以上,为地壳,D错误;丙是水圈,横波无法穿过液体,水圈中的生物只能感受到纵波,纵波使其上下颠簸,C正确;乙是生物圈,地震对乙圈层的影响除了分布,还有数量多少,B错误;故选C。

23.火山爆发后蔓延的火山灰已经在大气层中,在重力作用下,下沉到水圈,地表生物表层,然后进入地表土层,即岩石圈,B正确,排除ACD。故选B。

北京时间2024年4月25日20时59分,搭载神舟十八号载人飞船的运载火箭于甘肃酒泉发射升空。下图示意大气的垂直分层。据此完成下面小题。

24.神州十八号载人飞船运载火箭在发射过程中( )

A.气压一直在升高B.气压经历降低—升高—降低—升高

C.气温一直在升高D.气温经历降低—升高—降低—升高

25.火箭发射过程中经过的各大气层特点正确的是( )

A.①—臭氧含量最大B.②—气流以平流运动为主

C.③—利于高空飞行D.④—天气现象复杂多变

【答案】24.D 25.B

【解析】24.神舟十八号载人飞船运载火箭在发射过程中,依次经过对流层、平流层、高层大气。在对流层,随着高度升高,气温逐渐降低。进入平流层后,气温随高度升高而升高。继续上升到高层大气,气温先随高度升高而降低,然后又随高度升高而升高。综上所述,气温经历降低—升高—降低—升高,D正确,C错误。对流层的气压随着高度升高而降低。平流层的气压同样随高度增加而降低,但降低的幅度相对对流层较小。高层大气的气压也很低。高层大气气压极低,随高度变化较为复杂,AB错误。故选D。

25.对流层中臭氧含量极少,臭氧主要分布在②平流层,A错误。②平流层的气流以平流运动为主,适合飞机飞行,B正确,C错误。对流层天气现象复杂多变,而④高层大气中的空气稀薄,水汽和杂质极少,天气现象相对简单,D错误。故选B。

第Ⅱ卷

二、综合题:本题共4小题,共50分。

26.读太阳系示意图,回答下列问题。(15分)

(1)图中八大行星,地球是 (填字母),离太阳最近的是 ,远日行星有 和 。(写行星名称)(4分)

(2)八大行星绕日公转具有同向性,即都是自 向 。另外行星绕日公转的 具有共面性,公转轨道的 具有近圆性。(4分)

(3)图中所示宇宙空间范围内共包括 级天体系统,其中最高一级天体系统的中心天体是 。(2分)

(4)目前为止,人类还没有发现地球以外存在生命的星球。地球上存在生命的原因包括地球宇宙环境条件和自身条件。按照因果关系把下列序号填在适中的方框中。(5分)

①地球内部物质运动,形成原始的海洋②日地距离适中③地球体积、质量适中④液态水

⑤地球自转公转的周期适中⑥行星各行其道,互不干扰⑦适宜的温度⑧适合生物呼吸的大气

A B C D E

【答案】

(1)C 水星 天王星 海王星(4分)

(2)西 东 轨道(平面) 形状(4分)

(3)2 太阳(2分)

(4)⑥ ⑦ ④ ⑧ ②(5分)

【解析】(1)结合所学知识,地球位于八大行星第三个轨道(有里到外),故地球是字母C,离太阳最近的是水星,远日行星是天王星和海王星。

(2)结合所学知识,八大行星绕日公转具有同向性,即都是自西向东。另外行星绕日公转的轨道具有共面性,公转轨道的形状具有近圆性。

(3)图中有太阳和绕其运动的大小行星,包括了太阳系和各个行星系两级天体系统,最高级的的天体系统的是太阳系,中心天体是大小行星绕其运动的太阳。

(4)地球存在生命的条件中,宇宙环境包括太阳环境和行星环境,故对应A的应该是⑥行星各行其道,互不干扰,这属于行星环境;⑤是地球自转公转的周期适中,这是影响地球温度的条件,因此B为⑦适宜的温度,影响温度的还有E,是②日地距离适中;③地球体积、质量适中影响的是地球吸引大气的能力,故D应为⑧适合生物呼吸的大气;剩下的条件是液态水,故C为④液态水,形成的条件F,对应①地球内部物质运动,形成原始的海洋。

27.阅读材料,回答下列问题。(18分)

材料一 北京时间2023年9月22日22时59分在印尼班达海发生里氏5.7级地震,震源深度150千米。

材料二 地震波波速变化示意图和地球内部圈层示意图。

(1)(多选)地震发生时释放出巨大的能量,下列说法正确的是( )(2分)

A.地震通过地震波向四周传播能量

B.地球的内能主要来源于太阳辐射

C.地震发生时,首先到达地面的是地震波中的纵波

D.发生在海洋中的强烈地震不会对人类产生危害

(2)结合材料二判断:不连续面A为 ,B为 。地震波通过B界面时,波速变化特征是:横波 ,纵波 ,说明B界面上方的物质状态是 态,B界面下方的物质状态为 。(6分)

(3)填出图中字母代表的圈层名称:C , D+E , F+G 。(3分)

(4)地球外部圈层中,厚度最大的是 ,连续而不规则的圈层是 ,其范围渗透到其他圈层之中的是 。(3分)

(5)生物圈占有大气圈的底部、 圈的全部和 圈上部。这些圈层之间相互影响相互制约,形成人类赖以生存和发展的自然环境。(2分)

(6)请据图分析地壳厚度的特点是:陆壳比洋壳 ,具体表现为海拔越高陆壳越 。(2分)

【答案】

(1)AC(2分)

(2)莫霍界面 古登堡界面 (完全)消失 (突然)下降 固 液态或熔融状态(6分)

(3)地壳 地幔 地核(3分)

(4)大气圈 水圈 生物圈(3分)

(5)水 岩石(2分)

(6)厚 厚(2分)

【解析】(1)根据所学可知,地震是地球内部能量的爆发,它以地震波的形式向四周传播,分为纵波和横波,纵波传播速度比横波快,所以地震发生时首先到达地面的是地震波中的纵波,AC正确;地球的内能来自地球内部,B错误;发生在海洋中的强烈地震容易引发海啸,对大陆沿岸地区以及岛屿的城市和人类造成危害,D错误。故选AC。

(2)地面以下第一个不连续界面是莫霍界面,即A为莫霍界面;第二个不连续界面是古登堡界面,即B为古登堡界面。当地震波通过B古登堡界面时,读图可知,横波完全消失,纵波速度下降,由于横波只能在固态中传播,而纵波则可以在三态中传播,则可推测B界面以下可能是液态或熔融状态,界面以上是固态。

(3)地球内部圈层界线是A莫霍界面和B古登堡界面,则结合所学可判断C为地壳,D+E为地幔,F+G为地核。

(4)根据所学可知,地球外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈,厚度最大的是大气圈,连续而不规则的圈层是水圈,渗透到其他圈层之中的是生物圈。

(5)根据所学可知,生物圈占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。

(6)读图可知,陆壳比洋壳厚,具体表现为海拔越高陆壳越厚。

28.阅读图文材料,回答下列问题。(7分)

材料一 格尔木市(36°25′N,94°53′E)位于青藏高原腹地,属于大陆高原气候,年太阳总辐射量在6618~7356 MJ/m2,年均日照时数在3200~3600小时,年平均气温4.3 ℃,年平均降水总量43 mm,年平均降水天数27天。下图是格尔木各月日均最高气温和日均最低气温分布图。

材料二 2017年9月6日19时53分,太阳爆发超级大耀斑。下面两图为“1900—2000年太阳黑子年平均数变化示意图(左图)”和“太阳及其大气结构示意图(右图)”。

(1)根据材料一,阐释格尔木年太阳总辐射量大的原因。(3分)

(2)根据材料二,耀斑发生在太阳大气的 层(填图中序号),黑子发生在 层(填图中序号),据图可以判断黑子的变化周期约为 ,根据图中最早的一次黑子高峰值推断其上一次高峰值出现的时间约是 年。(4分)

【答案】

纬度较低;地处青藏高原,海拔高,空气稀薄;降水少,晴天多,直接到达地面的太阳辐射多。(每点一分,共3分)

② ① 11 1894年或1895年(4分)

【解析】(1)结合材料一“格尔木市位于青藏高原腹地”,所处纬度较低,太阳高度较大,太阳辐射穿大气层的路径短,受到大气对太阳辐射削弱的少。太阳高度角较大,太阳辐射在地表集中,单位面积上获得的太阳辐射多,因此太阳辐射量大;地处青藏高原,海拔高,空气稀薄;“年均日照时数为3200~3600小时,年平均降水总量少”,降水少,晴天多,大气透明度高,日照时间长,大气对太阳辐射削弱少,直接到达地面的太阳辐射多(强)。

(2)根据所学知识,太阳耀斑发生在太阳大气的色球层②层,太阳黑子发生在光球层①;据图可以判断太阳黑子的变化周期约为11年;图中最早一次高峰出现在1905-1906年,因此其上一次高峰值出现的时间约是1894年或1895年。

29.构建模式图,探究地理基本原理、过程、成因及规律,是学习地理的方法之一。读地理模式图(下图),完成下列要求。(10分)

(1)若用模式图表示太阳系,曲线①②③④为行星轨道,阴影部分为小行星带,那么曲线④为 的运行轨道(填行星名称)。这四颗行星中体积和质量最大的行星运行的轨道是 (填序号)。这些行星的公转共同特点是: 、 、 。(5分)

(2)若用模式图表示显生宙时期的地层结构,若阴影部分表示中生代时期地层,那么生活在该时期最主要的爬行动物是 ;①②之间表示时期的地层, 植物繁盛。(2分)

(3)若模式图表示地球的内部圈层,阴影部分为地幔,曲线③代表的界面是 。(1分)

(4)若模式图表示表示大气的垂直分层,阴影部分表示的层次适合飞机飞行,则③④所在的层次为 ,从③到④气温的变化特征为 。(2分)

【答案】

(1)地球 ② 同向性 近圆性 共面性(5分)

(2)恐龙 被子(2分)

(3)古登堡界面(1分)

(4)对流层 随海拔降低,气温升高(2分)

【解析】(1)结合所学知识,地球是太阳系八大行星中距离太阳由近到远的第3颗行星,同时小行星带位于火星和木星之间,火星为太阳系八大行星中距离太阳由近到远的第4颗行星。由材料可知,图中阴影部分为小行星带,那么曲线④为地球的运行轨道。太阳系八大行星质量和体积最大的行星是木星,图中②为木星轨道。行星的公转共同特点是同向性,近圆性,共面性。

(2)结合材料信息可知,若阴影部分表示中生代时期地层,那么生活在该时期最主要的爬行动物是恐龙。①②之间表示时期的地层位于中生代之后,属于新生代,该时期被子植物繁盛。

(3)结合所学知识,地球内部圈层结构中,从外到里依次为地壳、地幔、地核,其中,莫霍界面是地壳和地幔的分界面,古登堡界面是地幔与地核的分界面,如果图中阴影部分表示地幔,则③界面表示古登堡界面。根据所学地理知识可知,横波和纵波自外向内传播过程中,到古登堡界面附近,横波突然消失,纵波波速突然减慢。

(4)结合所学知识,大气的垂直分层中,从下到上依次是对流层、平流层和高层大气。图中阴影部分表示的层次适合飞机飞行,应为平流层,所以③④之间的大气层为对流层,对流层气温随海拔高度的升高而降低,所以从③~④,海拔逐渐降低,气温升高。

相关试卷

这是一份上海专用高中地理高一上学期第一次月考试卷(第1章)含答案解析,文件包含高一地理第一次月考卷全解全析上海专用docx、高一地理第一次月考卷考试版A4测试范围中图中华地图版必修一第1章上海专用docx、高一地理第一次月考卷答题卡上海专用A4版docx、高一地理第一次月考卷考试版A3测试范围中图中华地图版必修一第1章上海专用docx、高一地理第一次月考卷参考答案上海专用docx等5份试卷配套教学资源,其中试卷共26页, 欢迎下载使用。

这是一份湘教版2019高中地理高二上学期第一次月考试卷(选修1第1章-第2章)含答案解析,文件包含高二地理第一次月考卷全解全析湘教版2019docx、高二地理第一次月考卷考试版A4测试范围湘教版2019选必一第12章docx、高二地理第一次月考卷考试版A3测试范围湘教版2019选必一第12章docx、高二地理第一次月考卷答题卡湘教版2019A4版docx、高二地理第一次月考卷参考答案湘教版2019docx等5份试卷配套教学资源,其中试卷共21页, 欢迎下载使用。

这是一份江苏专用高中地理高二上学期第一次月考试卷(江苏专用,人教版2019选修一第3~5章至选修二第1章)含答案解析,文件包含高二地理第一次月考卷江苏专用全解全析docx、高二地理第一次月考卷江苏专用考试版A4测试范围人教版2019选修一第35章+选修二第1章docx、高二地理第一次月考卷江苏专用考试版A3测试范围人教版2019选修一第35章+选修二第1章docx、高二地理第一次月考卷江苏专用参考答案docx、高二地理第一次月考卷江苏专用答题卡A4版docx等5份试卷配套教学资源,其中试卷共29页, 欢迎下载使用。