广东省百师联盟2024-2025学年高一上学期9月阶段性考试历史试题(解析版)

展开

这是一份广东省百师联盟2024-2025学年高一上学期9月阶段性考试历史试题(解析版),共12页。试卷主要包含了、选择题等内容,欢迎下载使用。

一 、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有 一个是符合题目要求的。

1.学者刘斌指出,在陕北的延安芦山峁、神木石峁等龙山时代遗址中,出土和采集有良渚式的玉琮、玉钺、 玉璧和玉璋;在更晚时期的二里头、殷墟等夏商时代遗址中,也发现了源自于良渚文化的玉琮等玉器;在 四川广汉三星堆以及成都金沙等商周时代遗址中,也出土了良渚文化晚期的玉琮。这说明新石器时代( )

A. 神权与王权结合有利于国家产生 B. 区域文化交流助推早期文明发展

C. 各地文化具有同根同源发展趋势 D. 良渚文化以玉器生产为主要特征

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确 时空是:新石器时代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:良渚文化的玉器在不同文化遗址中都出现, 这说明新石器时代中国不同文化之间存在一定的交流,B 项正确;材料没有神的信息,而且此时没有产生 王权,排除A 项;“各地文化”表述过于绝对,排除C 项;材料没有将各地区的文化进行对比,无法得出新石 器时代以玉器开发为主要特征,排除D 项。故选B 项。

2.作为早期国家的夏商周三代,仍维持着“天下万邦”的国家形态。国家的许多重要官职由一些氏族贵族 世代承袭,国家军队由各主要酋邦的军队组成。这说明早期国家( )

A. 带有较为浓厚的部族色彩 B. 实行方国联盟管理制度

C. 以分封制为基本治理方式 D. 以血缘为纽带维系统治

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确 时空是:夏商周三代(中国)。根据材料“国家的许多重要官职由一些氏族贵族世代承袭,国家军队由各主 要酋邦的军队组成”可知,当时国家形态仍然具有较为浓厚的部落色彩,A项正确;夏商时期实行方国联盟 制度,西周盛行分封制,选项不能概括整个夏商周三代,排除BC项;以血缘为纽带维系统治是宗法制的特 点,西周时期比较典型,排除D 项。故选A 项。

3.西周初年,摄政的周公以周王的名义“授土”、“授民”,使周的亲族姻亲和功臣在新占领地建立了一批

新兴国家。这一举措( )

A. 有利于王室对地方的直接控制 B. 扩大了诸侯国的统治区域

C. 加强了各地间经济文化的交流 D. 强化了中央集权政治体制

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确 时空是:西周(中国)。据材料可知,西周实行分封制,使周的亲族姻亲和功臣在新占领地建立了一批新兴 国家,在一定程度上加强了各地间经济文化的交流,C 项正确;分封制有利于加强周天子对全国的控制,

而非直接控制,排除A 项;对诸侯国的分封区域是一定的,而非扩大其统治区域,排除B 项;西周时期, 中央集权政治体制尚未确立,排除D 项。故选C 项。

4.春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都 相当发达;楚国的道家与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术。据此可知, 春秋战国时期( )

A. 出现了第一次思想解放运动 B. 形成了诸子百家争鸣的局面

C. 奠定了文化发展的地域风格 D. 打破了贵族垄断教育的特权

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是推断题。依据材料时间信息可知 准确时空是:春秋战国时期(中国)。根据材料概括可知:材料体现的是齐鲁地区儒学较为发达,楚地道学 与词赋最有特色,秦地主要接受的是三晋学说,这强调的是学术文化的地域差异,C 项正确;材料未强调 各学派对思想解放的作用,排除A 项;材料未涉及各学派之间相互辩驳,排除B 项;材料未涉及百家争鸣 促进了教育的平民化发展,排除D 项。故选C 项。

5.西周前期,青铜器高古凝重,无取巧用意,纹饰原始,颇有图腾意味;春秋中叶至战国末年,器制多轻 便适用,每每以现实性的动物为附饰物,追求精巧玲珑,标新立异。这一变化说明( )

A. 宗法观念已经名存实亡 B. 青铜铸造进入鼎盛时期

C. 青铜器的礼乐功能弱化 D. 农耕工具发生显著变化

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确 时空是:先秦时期(中国)。根据材料结合所学可知,青铜器本为礼器,到春秋战国,随着社会经济的发展,

礼崩乐坏,青铜器走向轻便适用,由图腾意味的纹饰走向现实性的动物性纹饰,说明青铜器作为礼器的功 能在弱化,C 项正确;宗法制度在春秋战国时期逐渐走向崩溃,但宗法观念依然存在,排除A项;青铜铸造 鼎盛时期在商周时期,排除B 项;材料没有提到青铜器作为农具使用,且根据所学可知,青铜农具大多作 为礼器用于祭祀,很少作为农具使用,春秋战国时期农耕工具发生显著变化是指铁农具使用,排除D 项。

故选C 项。

6.云梦秦简中,出现了二十多个《秦律》的律名,包含《田律》、《金布律》、《仓律》等。《金布律》详细规 定了布帛的规格长八尺宽二尺五寸,钱十一当一布,此外还有损坏官物如何赔偿等内容;《仓律》对不同身 份人的口粮定量都做了明确规定。这说明秦代( )

A. 法律体系得以建立 B. 官营经济得到了发展

C. 加强对经济的控制 D. 重农抑商政策的开始

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确 时空是:秦朝(中国)。由材料“包含《田律》、《金布律》、《仓律》等”可知,秦律中有比较多的内容涉及 农牧业、商业等经济活动,体现了政府对经济立法的重视,加强对经济的控制,C 项正确;材料中提到的秦 律主要涉及农牧业、商业等经济活动,没有体现法律体系的建立,排除A项;材料中无法看出官营经济的 发展状况,排除B项;重农抑商政策的开始是商鞅变法,排除D项。故选C 项。

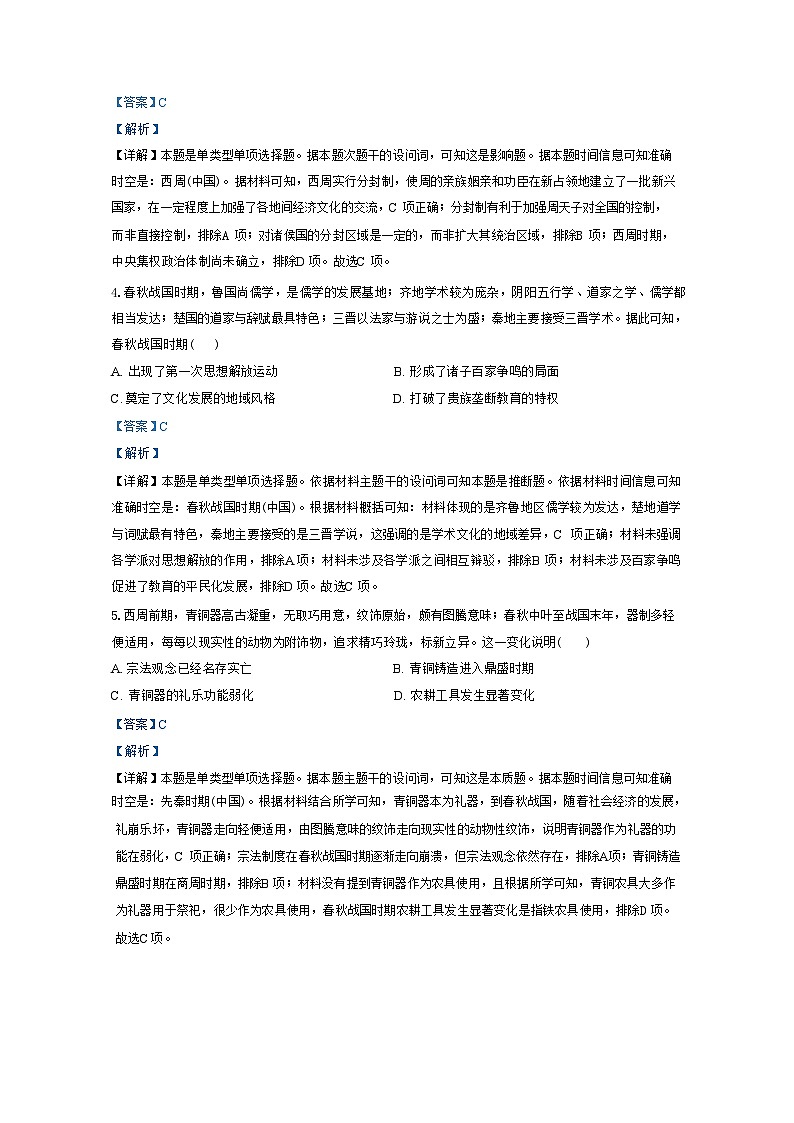

7. 如表秦始皇下令修建的交通要道表,据此可知,秦朝( )

A. 文书传递的系统不断完善 B. 丝绸之路的贸易得以恢复

C. 朝廷与地方政治联系加强 D. 经济增长的方式实现转型

【答案】C

【解析】

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是推断题。时空范围为秦朝中国。根据材料可知, 秦朝在境内大量修建交通要道,这便利了政令上传下达,中央和地方的联系加强,C 项正确;材料未涉及 到文书传递系统,排除A 项;西汉开通丝绸之路,排除B 项;通过材料信息并不能看出秦朝经济增长方式 的转变,排除D 项。故选C 项。

8.汉儒刘向曾指出:“(汉文帝)即位十余年,时五谷丰熟,百姓足,仓廪实,蓄积有余。然文帝本修黄、 老之言,不甚好儒术,其治尚清静无为。以故礼乐庠序(泛指教育)未修,民俗未能大化,苟温饱完给, 所谓治安之国也”。据此,刘向主张( )

A. 恢复百家争鸣的盛况 B. 继续实行休养生息的政策

C. 改变儒学的正统地位 D. 进一步强化汉朝统治秩序

【答案】D 【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的提示词,可知是推断题。时空是:汉代中国。刘向认为 西汉初年在黄老无为思想指导下实现经济恢复发展,但教育方面仍然存在问题,对百姓的教化、对社会风 俗的引导还存在不足,因此主张大兴儒教,发展文教事业,教化社会风气,以此进一步强化统治秩序,D

项正确;刘向并未提及儒、道之外的其他学派,并非意在恢复百家争鸣,排除A 项;刘向强调了休养生息 政策存在的局限,主张调整政策,排除B 项;刘向主张崇尚儒学而非改变儒学的正统地位,排除C 项。故 选D 项。

9.公元40年,刘秀统一全国。在此之前,他曾多次任命手下将领为各地州牧,如“诏(岑)彭守益州牧, 所下郡,辄行太守事”“帝嘉其(鲍永)略,封为关内侯,迁扬州牧”等。但两年后,刘秀“罢州牧置刺 史”。刘秀对刺史制度的调整( )

A. 立足于政治局势的变化 B. 改变了地方行政区划

C. 反映了诸侯势力的削弱 D. 打击了豪强地主势力

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据次题干的提示词,可知是影响题。时空是:东汉中国。据“公元 40年,刘秀统一全国”等信息及所学可知,为了使手下将领具有更大的权力,从而加速统一全国的进程,

刘秀多次任命手下将领为州牧;但随着全国统一、州牧的存在势必又会影响东汉王朝的皇权集中、政治稳 定,为此,他又罢州牧、置刺史,A 项正确;罢州牧、置刺史属于对地方行政官员的调整,未涉及改变地 方行政区划,排除B 项;州牧和刺史都是地方官员而非诸侯,排除C 项;州牧并非由豪强地主担任,罢州 牧不能体现打击豪强地主,排除D 项。故选A 项。

10.东晋小说家多有意识地将作品托名于前代贤士,如《神异经》《十洲记》托名于西汉东方朔,《汉武帝 故事》托名于东汉的班固;东晋葛洪辑抄后的《西京杂记》仍将作者标注为东汉名士刘歆。这一现象折射 出 ( )

A. 文学创作彰显托古喻今情怀 B. 文学呈现玄学化和世俗化并存的特点

C. 社会主流思想影响文学发展 D. 南方社会对中原文化存在一定归属感

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确 时空是:东晋时期(中国)。据材料“东晋小说家多有意识地将作品托名于前代贤士”并结合所学可知,北 人南迁,建立东晋,对中原文化的有归属感,D 项正确;材料“将作品托名于前代贤士”,并不是文学创作 彰显托古喻今情怀,排除A项;材料主旨是“东晋小说家多有意识地将作品托名于前代贤士”并没有涉及 文学的内容和特点,排除B项;材料托名于前代贤士并没有涉及社会主流思想影响文学发展,排除C项。

故选D项。

11.历史阶段特征是历史基础知识的高度概括和浓缩,把握历史阶段特征有助于我们加深对历史的认识。某 同学在复习某一阶段历史时设计了如下思维导图。下列选项中,与这一历史时期阶段特征相符的是( )

A. 从早期国家到大一统国家 B. 区域开发与民族融合

C. “盛世”与“危机”并存 D. 传统主流思想的巩固

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时 空是三国两晋南北朝时期(中国)。结合所学内容可知,三国两晋南北朝时期,北方少数民族逐渐南下,北 方的汉民族向南方迁徙,促进了南方开发,所以这一时期的阶段特征是区域开发与民族融合,B 项正确;

从早期国家到大一统国家是先秦到秦汉时期,排除A 项;这一时期没有出现“盛世”,排除C 项;这一时期 社会动荡,佛道思想冲击了儒家思想,传统主流思想衰微,而非巩固,排除D 项。故选B 项。

12.南朝中期,扬州地区实际人口数量为东汉中期的4倍以上,而编入官府户籍的还不到东汉中期的1/4, 绝大多数人口成为私有的依附民或奴隶。这一现象出现的原因最可能是当时( )

A. 庄园经济的发展 B. 小农经济的破产

C. 政治局势的动荡 D. 赋税制度的崩溃

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确 时空是:南朝中期(中国)。根据材料“扬州地区实际人口数量为东汉中期的4倍以上,而编入官府户籍的 还不到东汉中期的1/4,绝大多数人口成为私有的依附民或奴隶。”可知,南朝中期,扬州实际人口增长,

但官府掌握人口却比之前少,主要原因是当时庄园经济发展,很多人口依附于庄园经济,A 项正确;小农经 济并没有破除,排除B项;当时南朝时期,南方相对安定,排除C项;造成材料所述现象的原因是大田庄 经济发展,并非赋税制度崩溃,排除D项。故选A项。

13.依据现有考古墓葬出土的资料可知,在隋代入华粟特男子的世俗服饰中,粟特胡服体系自始至终占据着 主导地位,隋代本土服饰虽有出现,但所占比例不大。而在唐代入华粟特人的墓葬中发现其所穿服饰均是 唐代本土服饰。这说明唐代( )

A. 入华粟特人中华文化认同加深 B. 民族交融推动服饰多样化

C. 大力实行兼收并蓄的文化政策 D. 中华文化的对外辐射增强

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据题干时间信息可知准确 时空是:隋唐时期(中国)。据题干“在唐代入华粟特人的墓葬中发现其所穿服饰均是唐代本土服饰”,并结合 所学知识可知,粟特人改穿唐朝服饰反映出他们对唐朝文化的接受与认同加深,这说明唐代入华粟特人中 华文化认同加深,A 项正确;题干并未强调服饰的多样化,而是强调粟特人采用了唐朝的服饰,排除B 项; 虽然唐代确实有兼收并蓄的文化政策,但这不是题干信息直接反映的主旨,排除C 项;题干信息侧重于粟 特人对唐朝文化的认同,而非中华文化的对外输出,排除D 项。故选A 项。

14.唐朝开窟造像达到了高潮,除了继续在前朝已开发的敦煌莫高窟、天水麦积山等多处雕造佛像外,还在 邯郸响堂山、济南千佛山、广元皇泽寺等处开凿石窟,唐朝佛像呈现出多样化、世俗化、一体化的趋势。

由此可知,唐朝( )

A. 文化具有兼容并包特色 B. 三教合流开始形成

C. 佛教主要在北方地区流行 D. 儒学独尊地位确立

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据材料主题干的设问词可知本题是推断题。根据材料时间信息可知 准确时空是:唐(中国)。根据材料概括可知:唐朝开窟造佛像很多,唐朝佛像呈现出多样化、世俗化、一 体化的趋势,反映出唐朝文化在兼容并包下新发展的特色,A项正确;三教合流在魏晋南北朝时期已经开始 形成,排除B项;佛教主要在北方地区流行不符合史实,佛教的传播不分地域,排除C 项;材料内容未涉 及儒学,排除D项。故选A项。

15.安史之乱后,河北地区逐渐形成魏博、成德、幽州、义武和横海五大藩镇格局。其中,前三者通称河朔 三镇,属于典型的拥兵割据性藩镇,而后两者夹在三镇之间,是唐王朝在开展反割据斗争中建立起来的,

节度使基本为朝廷派遣。一般情况下,河朔三镇节度使不论是世袭还是军士拥立,都要得到朝廷形式上的 认可,否则容易导致军心不稳,造成兵变。这表明中唐以后( )

A. 国家治理体系日益完善 B. 中央集权体制适时调整

C. 朝廷权威得以有效维系 D. 藩镇割据局面得到控制

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:中唐以后(中国)。根 据材料信息,安史之乱后,河北地区逐渐形成五大藩镇格局。其中魏博、成德、幽州三镇属于典型的拥兵 割据性藩镇,中央难以制之,而义武和横海两大藩镇是唐王朝为了制约河朔三镇、反割据建立的。而且“一 般情况下,河朔三镇节度使不论是世袭还是军士拥立,都要得到朝廷形式上的认可,否则容易导致军心不 稳,造成兵变”,这说明安史之乱后,唐朝虽然由盛转衰,但面对藩镇割据局面还是采取了积极措施来努力 维护中央的权威,且取得一定成效,B 项正确;唐朝中后期“国家治理体系日益完善”的说法与史实不符,排 除A 项;朝廷对部分藩镇的控制十分有限,难以说朝廷权威得到了有效维系,朝廷权威得以有效维系说法 不准确,排除C 项;“藩镇割据局面得到控制”的说法与材料中藩镇割据仍旧存在的信息不符,有过度延伸之 嫌,排除D 项。故选B 项。

16.两晋南北朝时期,专门培养士族官僚子弟的国子学学风极坏,其余学校教育也多流于形式;到唐开元、 天宝年间,具有应试倾向的私学广泛发展起来。造成这一变化的主要因素是( )

A. 理学思想的渗透 B. 官学地位的衰颓

C. 政治局势的动荡 D. 选官制度的变化

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时 空是两晋南北朝时期(中国)。结合所学内容可知,唐朝时期实行科举制选官,以考试成绩为选拔标准,因 为能够通过考试做官,所以推动了具有应试倾向的私学的发展,所以造成这一变化的主要因素是选官制度 的变化,D 项正确;理学是在宋朝时期才形成的,排除A 项;官学地位衰颓不意味着私学兴起,私学的广 泛发展主要得益于选官制度的变化,排除B 项;唐朝开元、天宝年间,政治局势基本稳定,天宝后期才出 现动荡,排除C 项。故选D 项。

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列问题。

材料一 王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男,凡五等……天子之田方千里,公侯之田方百里,伯七 十里,子男五十里……

——《礼记 ·王制篇》

材料二 周王正妻所生之子称嫡子,其他妻室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王 位的权利,称其为大宗。次子、庶子的后裔相对于大宗被称为小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本 支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此类推,形成一个庞大的宗族网,小宗必须服从大宗。

——白钢《中国政治制度史》

(1)材料一和材料二分别反映了西周时期的什么制度,并概括材料二反映的制度的核心。

(2)分析两段材料反映的两种制度的关系。

(3)结合材料一、二及所学知识,概括中国早期政治制度特点。 【答案】(1)制度:分封制;宗法制。制度核心:嫡长子继承制。

(2)关系:宗法制是维系分封制的血缘纽带,分封制是宗法制在政治制度方面的体现,两者是相辅相成、 互为表里的政治制度。

(3)以血缘关系为纽带形成国家政治结构;神权与王权相结合;最高统治集团尚未实现权力的高度集中;建 立奴隶制的国家体制;实行贵族政治,世卿世禄。(任答三点即可)

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题,时空定位在西周时期(中国)。制度:据材料一五等爵和“天子之田方千里,公 侯之田方百里,伯七十里,子男五十里”并结合所学可知,在分封制下,主要分为公侯伯子男五等级,因此 材料是对分封制 描述;据材料二“周王正妻所生之子称嫡子,其他妻室所生之子为庶子”“小宗必须服从大

宗”并结合可知,宗法制的核心是嫡长子继承制,在其之下形成大小宗关系,因此材料是对宗法制的描述。 核心:结合所学可知,宗法制的核心是嫡长子继承制,纽带是血缘。

【小问2详解】

本题是特点类材料分析题。关系:根据材料“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男,凡五等..…”“周王正妻 所生之子称嫡子,其他妻室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗” 和所学可知,宗法制是维系分封制的血缘纽带,分封制是宗法制在政治制度方面的体现,两者是相辅相成、 互为表里的政治制度。

小问3详解】

本题是特点类材料分析题。特点:结合所学可知,中国早期政治制度的特点如:以血缘关系为纽带形成国 家政治结构;神权与王权相结合;最高统治集团尚未实现权力的高度集中;建立奴隶制的国家体制;实行 贵族政治,世卿世禄。(任答三点即可)

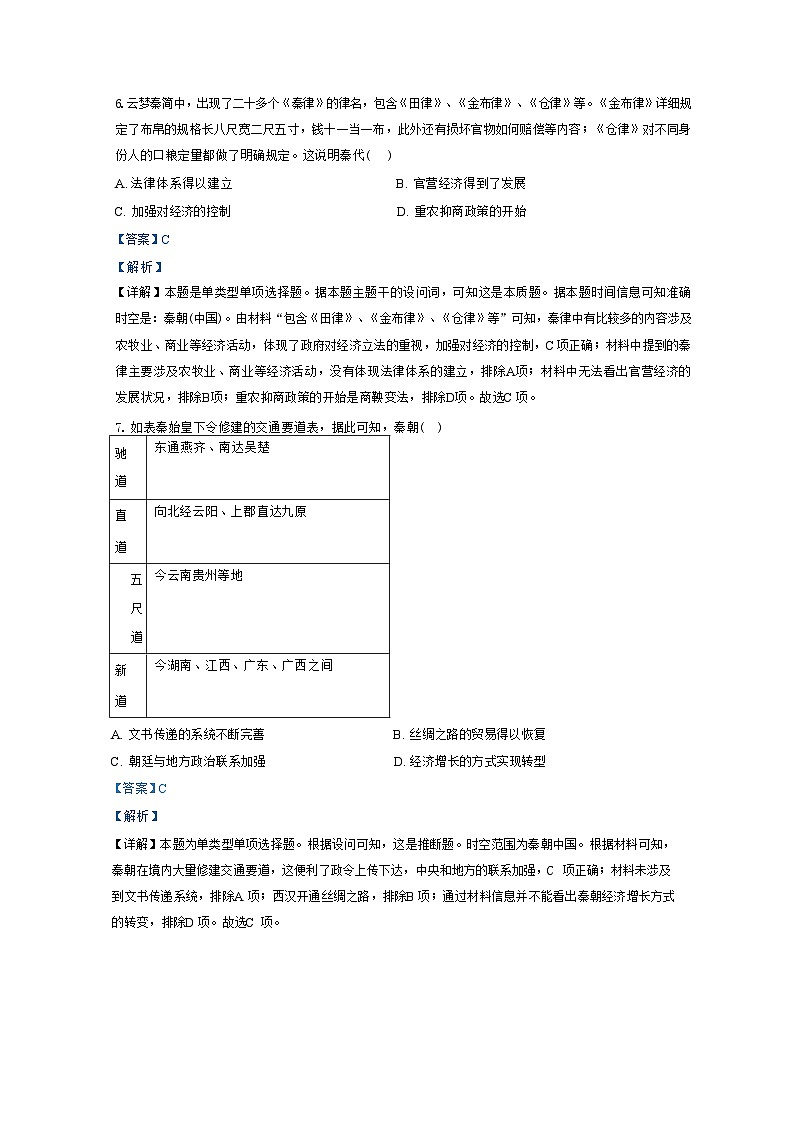

18.[农耕文明与疆域变迁] 材料一

西汉形势图

张骞“凿空”后,西汉开始控制西域,第一次形成由河西走廊连接中原和西域的版图,形状如图。

西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西 域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。 盛唐时期,该形状的版图又一次形成。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》等

材料二 中原王朝一般属于农耕政权,生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区。其疆域 也往往以该区域的边缘为界:北阻大漠、草原,沿年均400毫米等降水量线修筑长城,区隔游牧;东南阻 于浩瀚无垠的太平洋;西南阻于山高流急的横断山脉和高耸入云的青藏高原;只有西北沿河西走廊的狭长 农耕带通向新疆。

新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化,形成了绿洲农 业,也便于中原王朝驻屯军队。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》等

(1)根据材料一并结合所学,指出西汉时期西部版图相较秦朝时的变化,以及相应的管理机构设置。

(2)根据材料并结合所学,分析该形状版图反复出现的原因。

【答案】(1)变化:西汉控制了河西走廊,打通了中原与西域的联系,并逐渐控制了西域地区。机构:在 河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,在西域设西域都护府进行军政管理。

(2)原因:中原政权的政局动荡、更迭与强大,影响对西域的控制程度;不同的少数民族势力的兴衰;中 原王朝一般的地理环境,农耕经济发展的需要;新疆的农业优势。

【解析】

【小问1详解】

本题是变化类材料分析题。时空是西汉(中国)。变化:根据材料中的西汉形势图和所学可知,西汉时期西 部版图相较秦朝时的变化主要体现为变化西汉控制了河西走廊,打通了中原与西域的联系,并逐渐控制了 西域地区。机构:结合所学可知,西汉时期,在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,在西域设西域 都护府进行军政管理。

【小问2详解】

本题是原因类材料分析题。时空是古代(中国)。原因:据材料一“西汉末年,西域为匈奴所控制。东汉前 期,朝廷恢复对西域的管控。东汉末年,中原政权再次失去西域。曹魏西晋时期,该形状的版图再一次形 成。东晋十六国南北朝时期,西域为高车等游牧政权所据有。盛唐时期,该形状的版图又一次形成”可知, 中原政权的政局动荡、更迭与强大,影响对西域的控制程度;根据材料一“西域为匈奴所控制”“西域为 高车等游牧政权所据有”可知,不同的少数民族势力的兴衰;根据材料二“中原王朝一般属于农耕政权,

生存和发展的基础是农业,经营的区域往往是农耕区”可知,中原王朝一般的地理环境,农耕经济发展的 需要;根据材料二“新疆以天山为界,北有准噶尔盆地,南有塔里木盆地,环塔里木盆地边缘的雪山融化, 形成了绿洲农业,也便于中原王朝驻屯军队”可知,新疆的农业优势。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之 家。

— 《史记 · 货殖列传》 至于元嘉,江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——

《宋书》

材料二隋炀帝即位后,关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,为此开通了以洛阳为 中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。在开河过程中仅通济渠便先后征调民夫二百万,隋炀帝还在沿途建 置了许多专供个人享乐的“御用”工程。开道后的大运河,连接了五大水系,全长2500多公里,加强了洛 阳与江南地区的联系。大运河是世界上最长的、最古老的人工水道,自古至今在保障中国经济繁荣和社会 稳定方面发挥了重要的作用。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析江南经济发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析隋炀帝开凿大运河的影响。

【答案】(1)原因:北方多战乱,南方相对安定;北方人口大量南迁,带来了先进的生产工具和技术,充 实了劳动力资源;南方自然条件优越;南迁的北方人民和南方人民共同辛勤劳动;少数民族与汉族的融合。 (任答3点)

(2)积极影响:加强了南北地区政治、经济和文化交流;促进了沿岸地区城镇和工商业发展;加强了中央 对南方的控制;对后世中国的发展发挥了重要的作用。消极影响:开凿过程中征发徭役,加重了百姓的负 担,通航后隋炀帝“南巡”奢侈无度,是隋亡原因之一。(任答4点,需要从正反两个方面分析影响)

【解析】

【小问1详解】

本题是背景类材料分析题。时空是古代中国。原因:结合所学从自然条件、社会环境、劳动力和生产技术、 人民劳动、民族融合等方面分析,可得出北方多战乱,南方相对安定;北方人口大量南迁,带来了先进的 生产工具和技术,充实了劳动力资源;南方自然条件优越;南迁的北方人民和南方人民共同辛勤劳动;少 数民族与汉族的融合。

【小问2详解】

本题是影响类材料分析题。时空是古代中国。积极影响:从积极影响和消极影响两个角度思考。据材料“加 强了洛阳与江南地区的联系”得出加强了南北地区政治、经济和文化交流,加强了中央对南方的控制;结 合所学,大运河方便了商贸活动,扬州等城市因大运河的开凿而获得发展,故可得出促进了沿岸地区城镇 和工商业发展;据材料“自古至今在保障中国经济繁荣和社会稳定方面发挥了重要的作用”得出对后世中 国的发展发挥了重要的作用。消极影响:据材料“先后征调民夫二百万”得出开凿过程中征发徭役,加重 了百姓的负担;据材料“专供个人享乐”并结合所学得出通航后隋炀帝“南巡”奢侈无度,是隋亡原因之

一。

20.货币不仅是流通和交换的媒介,更是历史发展的见证。西汉建国后,就如何铸币、由谁铸币、铸造何种

形制大小的货币等问题进行了长时间探索。阅读材料,回答问题。 小五铢,大历史

材料 汉初经济凋敝,为增加市场上货币的流通量,汉高祖刘邦打破秦朝铸币权的统一,“令民铸钱”。 文帝时,吴王刘濞和大夫邓通因“吴邓氏钱布行天下”而“富埒天子”“财过王者”。

公元前129年,汉武帝开始了反击匈奴的战争。在此期间,先后六次进行币制改革。公元前118年, 诏令各郡国铸“郡国五铢”,钱面篆书“五铢”二字,重如其文。但郡国五铢钱质量低劣,民间盗铸之风 盛行。公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光 洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

公元前60年,西域都护府设立后,西域被正式纳入中国版图,五铢钱不仅成为西域地区统一使用的货 币,也是丝绸之路沿线国家地区流通使用的主要货币,发行数量大、分布范围广。此外,五铢钱所展示的 文化艺术,如文字、形制、币材及其背后所隐含的民族文化等,很快被各国熟识、欣赏、模仿乃至不自觉 地融入自己的文化体系。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

结合材料,以“五铢钱与汉王朝的面孔”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确, 史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

【答案】汉初统治者为恢复经济的需要允许地方铸造货币,促进了社会经济的发展,但带来了地方王国势 力膨胀,产生威胁中央的隐患。为了加强中央集权和对匈奴军事作战的需要,汉武帝时期中央开始进行币 制改革。中央禁止地方郡国和私人铸钱,统一货币的形制为五铢钱,此后成为流通全国的统一货币,加强 了国家对地方经济的治理,促进了社会经济的发展,有利于巩固统一多民族国家。随着西汉王朝在西域设 都护府后,五铢钱也在西域地区流通使用,促进了各民族之间和中外之间经济的交流、文化艺术的交往交 流交融,也促进中华文化对外的传播。

【解析】

【详解】本题是论述题之历史短文撰写类。时空:西汉时期(中国)。首先,仔细阅读材料可知,材料分为 使用五铢钱之前的币制情况、五铢钱颁行后的情况、五铢钱在西域地区的使用情况。然后,依据材料问题“五 铢钱与汉王朝的面孔”主题并结合所学可知,西汉王朝在这三个时期的主要表现:汉初地方王国势力膨胀威 胁到中央权力、汉武帝加强专制集权后汉王朝的强盛时期、丝绸之路下西汉与沿线国家和民族的经济文化 艺术交流。从材料中五铢钱的出现及使用来反映西汉王朝不同时期的主要特征。驰 道

东通燕齐、南达吴楚

直 道

向北经云阳、上郡直达九原

五 尺 道

今云南贵州等地

新 道

今湖南、江西、广东、广西之间

相关试卷

这是一份广西壮族自治区名校联盟2024-2025学年高一上学期入学考试历史试题(解析版),共14页。试卷主要包含了本试卷主要考试内容, 清代徽州有程姓商人自述称等内容,欢迎下载使用。

这是一份广西壮族自治区名校联盟2024-2025学年高一上学期入学考试历史试题(含解析),共8页。试卷主要包含了本试卷主要考试内容,清代徽州有程姓商人自述称等内容,欢迎下载使用。

这是一份广东省广州市2024-2025学年高一上学期期中历史试题(解析版),共15页。试卷主要包含了选择题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。