所属成套资源:【新课标】湘教版高中地理选择性必修1课件PPT+教学设计+单元测试卷

高中湘教版 (2019)第三节 地表形态与人类活动优秀教学设计

展开

这是一份高中湘教版 (2019)第三节 地表形态与人类活动优秀教学设计,共6页。教案主要包含了教学目标与核心素养,综合思维,区域认知,人地协调观,地理实践力,教学重难点,教学方法,教学过程等内容,欢迎下载使用。

【教学目标与核心素养】

【综合思维】结合真实复杂的情境,分析说明地表形态对聚落规模、形态和空间分布等方面的影响。

【区域认知】对于给定的具体区域,能够分析特定区域典型地表形态对该地区人类生产生活产生的影响;评估人类对特定区域典型地表形态利用过程中存在的问题,并能提出科学决策的依据。

【人地协调观】面对现实中的典型案例,能够从人地关系的角度分析地表形态对人类活动的影响和作用,具备尊重自然规律、科学利用自然的意识。

【地理实践力】能够独立设计科学的地形地貌的考察方案,利用地理信息技术及相关工具、材料,分析与处理相关数据和信息,对人地关系进行科学解释与评价;能够在地理实践中表现出较强的行动能力。

【教学重难点】

重点:

1.地表形态对聚落分布的影响。

2.地表形态对交通线路分布的影响。

难点:城镇的空间分布与地形、河流和交通线路的关系。

【教学方法】

读图分析法、活动探究法、讲授法、小组合作法。

【教学过程】

新课导入:

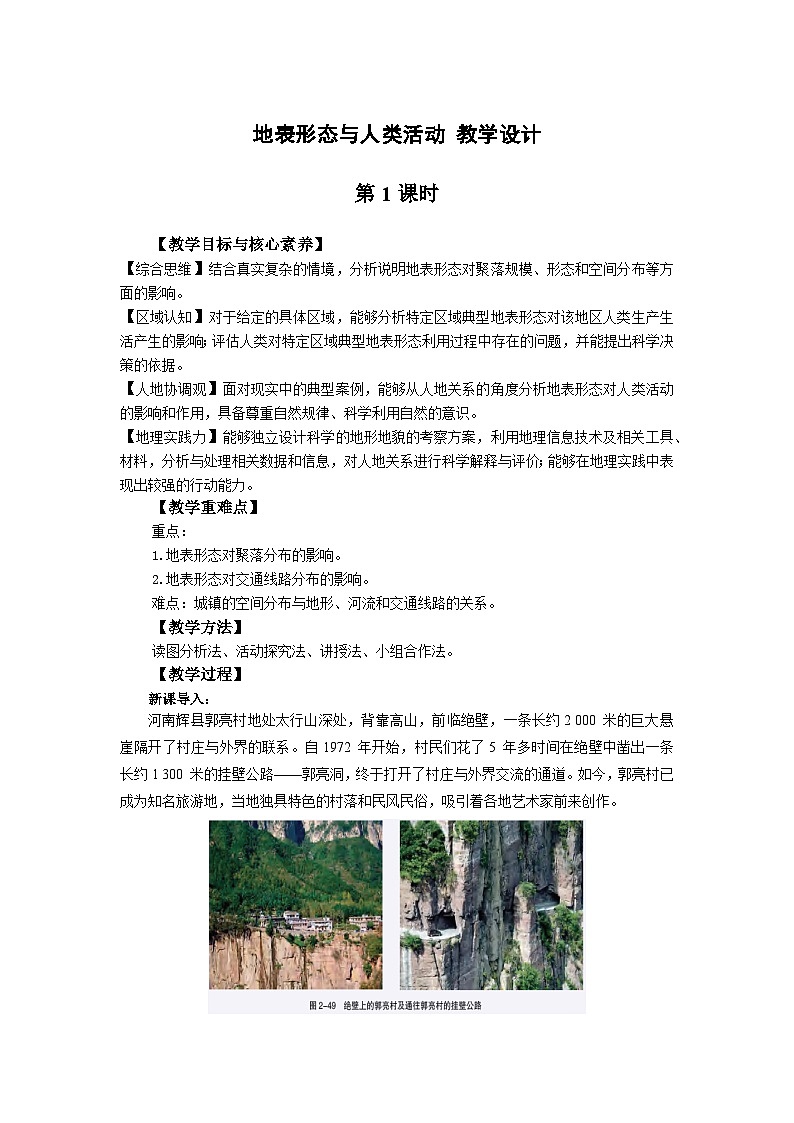

河南辉县郭亮村地处太行山深处,背靠高山,前临绝壁,一条长约2 000 米的巨大悬崖隔开了村庄与外界的联系。自1972 年开始,村民们花了5 年多时间在绝壁中凿出一条长约1 300 米的挂壁公路——郭亮洞,终于打开了村庄与外界交流的通道。如今,郭亮村已成为知名旅游地,当地独具特色的村落和民风民俗,吸引着各地艺术家前来创作。

1. 挂壁公路开凿前,郭亮村是一个极端贫困的村庄。想一想,是什么原因限制了当地村民的活动,制约了该村的发展?

【参考答案】 该地位于太行山深处,山高坡陡,险峻的地形限制了该村与外界的联系,也限制了郭村社会经济的发展。

2. 一条公路,改变了一个村庄的命运。议一议,挂壁公路的开凿对郭亮村具有哪些重要意义?据此讨论地表形态与人类活动的关系。

【参考答案】促进了该地与外界经济与文化的交流;拓宽了该地的旅游市场,促进其旅游业发展;创造了更多就业机会,促进当地经济发展

新课讲授:

一、地表形态对聚落分布的影响

1.聚落的概念

人类从事生产生活活动而聚居的场所。

内容:房屋建筑的几何体以及与人们生产生活相关的各种设施。

分类:城市、乡村。

影响:地形因素影响聚落的类型、分布、规模、发展。

2.地表形态对聚落分布的影响

活动探究:阅读课本P46页相关图文材料,思考:

(1)图中,哪一个是山区聚落,哪一个是平原地区的聚落?简要说明它们的主要差异。

(2)试从地形的角度,分析两种聚落形成的主要原因。

参考答案:

(1)山区的聚落多位于山间盆地或谷地,相对稀疏,规模小;平原地区的聚落相对密集,规模较大,多呈团聚型、棋盘式布局。

(2)平原地区地势平坦,相对开阔,受地形的限制较小,且耕地广而集中,因而分布相对密集,规模也较大;山区地形则较为复杂,地势起伏较大,耕地面积小,且分散于山间盆地或谷地等相对平坦的地区,因而聚落的分布较为分散,规模较小。

得出:高原聚落的形态多呈带状,因地势高,气温低,聚落分布在温度较好的河谷,例如湟水谷地、雅鲁藏布江谷地。

山地受山区地形的影响,聚落多呈条带状,例如:兰州依山畔水。

平原地区,若河流少地形开阔,聚落以某功能区为中心向外发展,聚落的形态多为团聚状,例如:华北平原;若河流密布,为获得更好的用水条件,加之水运交通便利,聚落多呈条带状,例如:长江中下游平原。

活动探究:阅读课本P47页相关图文材料,思考:

丽江古城为什么冬无炎寒、夏无酷暑?

古城的建设利用了哪些有利的地形条件?

参考答案:

海拔高,夏季凉爽;纬度低;不易受冬季风影响。

平坦开阔的地形,利于聚落形成;山地冰雪融水为人们生产生活提供丰富水源;北侧山地阻挡冬季风入侵,古城冬无严寒。

得出:聚落的建设应当充分利用当地有利的地形条件。

活动探究:阅读课本P47-48页相关图文材料,思考:

在塔里木盆地中,城镇的空间分布与地形、河流和交通线路有什么关系?

参考答案:塔里木盆地聚落的分布主要受地形和水源影响,城镇大多分布在盆地边缘的冲积扇、洪积扇上。这些地方地形平坦、土壤肥沃,有河流流经,水源条件好,人口集中,农牧业较为发达,有利于城镇的形成和发展。

城市的发展促进了铁路和公路的建设,而交通的发展又进一步促进了城镇的发展。

得出:聚落的分布受地形和水源影响较大,聚落与交通线路之间是相互促进的关系。

二、地表形态对交通线路分布的影响

过渡:古往今来,交通线路一直是人们相互联系的纽带。

1.影响交通线路分布的因素

自然因素如地形、气候、水文,社会经济因素如人口、资源、城镇分布、工农业生产水平、科学技术等。在自然条件中,地形对交通线的影响尤为深刻。

2.我国交通线路的空间分布特征

活动:通过观察我国地势分布图与我国交通线路密度分布图,总结归纳我国地形对交通线路分布的影响。

我国地势西高东低,呈阶梯状分布,交通线路的空间分布表现出西部稀疏、东部稠密的特点,存在着显著的差异。

3.地表形态及对交通线路分布的影响

过渡:当我们考察地形对交通线路分布的影响时,可以看出,在不同的地形区内,交通线路呈现出不同的布局和形态特征。

活动探究:阅读课本P49页相关图文材料,简要说明四川省不同地形区交通线路的布局特点和形态特征。

参考答案:西部山地地形高峻起伏,崎岖不平,交通线路的分布受地形影响较大,多避开高大山脉,沿山谷,河谷延伸,呈“之”字型分布;东部四川盆地地势平坦,交通线路的分布受地形限制很小,呈网状分布。

得出:在平原地区,地形对交通建设的限制较小,交通线路一般呈网络状。山区地形起伏较大,交通建设的限制性因素较多,为减缓道路坡度,山区公路多呈“之”字形分布。

4.交通线路的选线原则

过渡:在进行交通线路的选线时,要充分考虑沿线的自然、经济、社会、交通技术、生态等因素的综合影响。

原则:①选择有利地形;②避开不利地段;③尽可能降低工程造价;④减少对生态环境的破坏。

活动探究:阅读课本P51页相关图文材料,思考:

(1)为什么兰州城区沿黄河分布?

(2)根据相关知识,推断兰州城区干道的走向。

(3)以兰州城区为例,讨论地形对聚落和交通线路布局的影响。

参考答案:

(1)兰州地处我国西部山区,地形崎岖,而黄河谷地较开阔,地势相对平坦,黄河水又提供了充足的水源。

(2)沿黄河谷地呈东西走向。

(3)地形影响聚落的类型、分布、规模和发展。地形影响交通线路的布局、密度、形态和走向。

得出:地形影响聚落的类型、分布、规模和发展。地形影响交通线路的布局、密度、形态和走向。

5.地形对交通线路分布影响程度的变化

过渡:如今,李白说的“蜀道难”不再难,青藏铁路也已通车,港珠澳大桥已建好,英吉利海峡修通了海底隧道,地形对交通线路分布的影响程度有什么变化?为什么?

得出:经济水平的提高和科学技术的发展,使地形对交通线路分布的影响在减小。

欣赏几组代表性交通线路,如海底隧道、四川雅西高速干海子特大桥、阿尔卑斯山的铁路、青藏铁路、杭州湾跨海大桥、港珠澳大桥。

课堂练习:

见课件。

课堂小结:

本节课我们通过观察山区、平原地区的聚落分布,知道了地形对聚落形态、规模、密度的影响;通过分析塔里木盆地的城镇空间分布,掌握了聚落与地形、河流和交通线路的关系。通过活动探究,理解地形对交通线路走向、密度、布局的影响。随着经济水平的提高和科学技术的发展,地形对交通线路分布的影响在减小。

作业布置:

完成配套课后练习。

【板书设计】

第2课时

【教学重难点】

重点:人类活动对地表形态的影响。

难点:人类与地表形态的关系。

【教学方法】

读图分析法、活动探究法、讲授法、小组合作法。

【教学过程】

新课导入:

南临黄河、北依太行的河南济源,山地、丘陵面积占88%,土薄石厚。“山上和尚头,沟内没水流。年年种庄稼,季季没好收。”济源也曾尝试在困难地造林,但千辛万苦栽了树,成活率不到20%。

2008年以来,连续12年,济源林业“愚公”在孔山、南山、黄河三峡等造林困难地刨下700余万个鱼鳞坑,栽下2500余万棵苗木,造林13万亩,造林成活率达90%以上。目前,济源森林覆盖率达45.2%。

1.什么因素导致树曾是这里最稀缺的东西?

2.说明鱼鳞坑内利于植被生长的原因?

新课讲授:

过渡:人类活动对地表形态的影响时明显的,为了谋求生存和发展,人类从来没有停止过改造周围环境的活动。随着生产力水平的提高和人类社会的进步,人类对地表形态的影响逐步增大,人类活动不断地塑造着新的地表形态。

一、人类活动对地表形态有利的影响

欣赏几幅图,合理的人类活动对地表形态的改造,修建梯田、焦作煤矿沉陷区改造后的白鹭湿地公园、小浪底工程。

活动探究:阅读课本P52页相关图文材料,思考:

我国山区多梯田。想一想,在开垦的梯田上耕作,与在坡地上直接耕作相比,哪一种方式更有利于水土保持?为什么?

参考答案:

在开垦的梯田上耕作更有利于水土保持。修建梯田后,同一水平梯田在同一等高面上,田地的坡度减小,水的流速减慢,侵蚀作用减弱;同时田埂稍高于梯田面,使水肥不易流出,起到保持水土的作用。

得出:人类通过改造地表形态,从而克服不利的地形条件,以达到趋利避害的目的。

活动探究:根据监测结果显示,小浪底水利枢纽自 2002年开启大规模水沙调控模式以来,黄河下游河床取得了明显的防洪减淤效果,也为黄河沿岸生态治理和高质量发展提供了可靠的保障。

1.分析黄河下游泥沙淤积严重的原因?

2.分析小浪底调沙的作用?

参考答案:

1.(1)经过黄土高原,黄土高原水土流失严重;

(2)黄河流域植被覆盖率较低,过度放牧、过度开垦严重;

(3)修建水库,降低流速,导致水库下游泥沙淤积。

2.(1)增大黄河干流主槽的行洪能力;

(2)减少泥沙淤 积,减少“地上河”现象;

(3)有利于黄河沿岸生态治理。

得出:修建水库、植树绿化等合理的人类活动,都不断地塑造着新的地表形态,对人类生活产生着各种明显的效益。

二、人类活动对地表形态的不利影响

过渡:人类对地表形态的改变,都是合理的吗?有些是不合理的,有些甚至是有害的。

欣赏几幅图,不合理的人类活动对地表形态的改造,开挖河道、露天开采、填海造陆、围湖造田。

活动探究:阅读课本P53页相关图文材料,思考:

1.简述材料中海岸被严重侵蚀的原因。

2.有人认为,有时对地表形态的微小改变,所引发的灾难往往意想不到。你认同这一观点吗?结合材料,谈一谈你的看法。

参考答案:

1.①该地风浪大,尤其是冬春季节在偏北风的影响下风浪对沿岸的侵蚀作用更明显;

②全球变暖,海平面上升,潮位抬高,风浪的侵蚀作用加大;

③浅滩被开挖,深度加深,水下浅滩丧失防浪作用,因此该地海岸被严重侵蚀。

2.认同。有时对地表形态微小的改变,会破坏原来的平衡,长期积累下来往往会引发意想不到的灾难,材料中蓬莱西庄所经历的灾害就是例证。

得出:人类不合理的活动对地表形态的改变也常会产生消极有害的作用。

总结:地球上各种不同的地表形态对人类活动具有很大的影响,而人类活动则可以在一定程度上改变地表形态。有时对地表形态的微小改变,所引发的灾难往往意想不到。人类应合理改造地表形态,尽量将消极影响降到最低。

课堂小结:

本节课我们通过探究人类修筑梯田,建造水库等活动,知道了合理的人类活动,不断地塑造着新的地表形态,对人类生活产生着各种明显的效益。通过探究山东半岛开挖水下浅滩活动,理解有时对地表形态的微小改变,所引发的灾难往往意想不到。

【板书设计】

相关教案

这是一份高中地理湘教版 (2019)选择性必修1 自然地理基础第二章 岩石圈与地表形态第二节 地表形态的变化优质教案设计,共9页。教案主要包含了教学目标与核心素养,综合思维,区域认知,人地协调观,地理实践力,教学重难点,教学方法,教学过程等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中地理湘教版 (2019)选择性必修1 自然地理基础第二节 地球的公转获奖教案及反思,共9页。教案主要包含了综合思维,区域认知,人地协调观,地理实践力,参考答案,学生活动,总结归纳,课堂总结等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中地理湘教版 (2019)必修 第一册第三节 海洋与人类第1课时教学设计,共5页。教案主要包含了新课导入,课前提问,读图思考,探究活动,自主学习,思考讨论等内容,欢迎下载使用。