浙江省杭州启正中学2024-2025学年九年级上学期10月月考科学试题(无答案)

展开

这是一份浙江省杭州启正中学2024-2025学年九年级上学期10月月考科学试题(无答案),共11页。试卷主要包含了梭子蟹、俗称“白蟹”,下列操作正确的是等内容,欢迎下载使用。

组卷:干雪妮 审卷:郑玲玲

一.选择题(每题3分,共24分)

1.梭子蟹、俗称“白蟹”。因头胸甲呈梭子形,故名梭子。梭子蟹肉多,营养丰富。每百克蟹内含蛋白质14克,蛋白质经过人体消化系统最终消化为( )

A.氨基酸B.葡萄糖C.甘油和脂肪酸D.二氧化碳、水和含氮废物

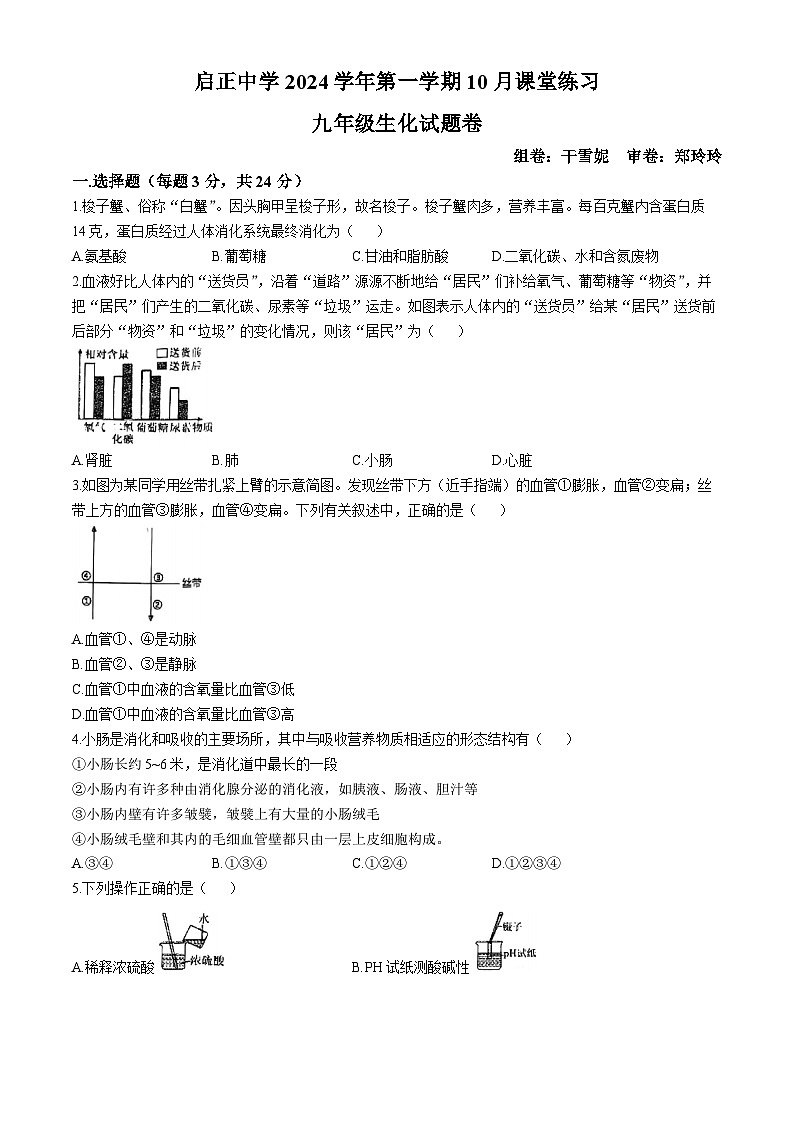

2.血液好比人体内的“送货员”,沿着“道路”源源不断地给“居民”们补给氧气、葡萄糖等“物资”,并把“居民”们产生的二氧化碳、尿素等“垃圾”运走。如图表示人体内的“送货员”给某“居民”送货前后部分“物资”和“垃圾”的变化情况,则该“居民”为( )

A.肾脏B.肺C.小肠D.心脏

3.如图为某同学用丝带扎紧上臂的示意简图。发现丝带下方(近手指端)的血管①膨胀,血管②变扁;丝带上方的血管③膨胀,血管④变扁。下列有关叙述中,正确的是( )

A.血管①、④是动脉

B.血管②、③是静脉

C.血管①中血液的含氧量比血管③低

D.血管①中血液的含氧量比血管③高

4.小肠是消化和吸收的主要场所,其中与吸收营养物质相适应的形态结构有( )

①小肠长约5~6米,是消化道中最长的一段

②小肠内有许多种由消化腺分泌的消化液,如胰液、肠液、胆汁等

③小肠内壁有许多皱襞,皱襞上有大量的小肠绒毛

④小肠绒毛壁和其内的毛细血管壁都只由一层上皮细胞构成。

A.③④B.①③④C.①②④D.①②③④

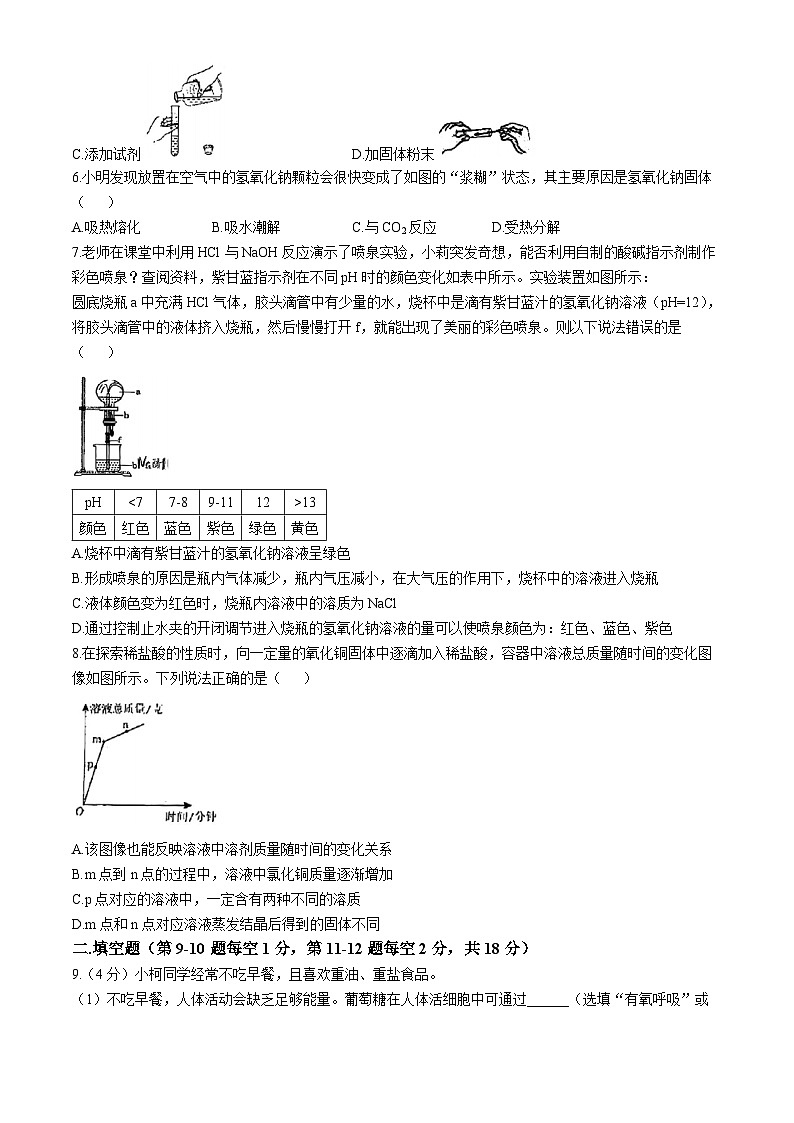

5.下列操作正确的是( )

A.稀释浓硫酸B.PH试纸测酸碱性

C.添加试剂D.加固体粉末

6.小明发现放置在空气中的氢氧化钠颗粒会很快变成了如图的“浆糊”状态,其主要原因是氢氧化钠固体( )

A.吸热熔化B.吸水潮解C.与CO2反应D.受热分解

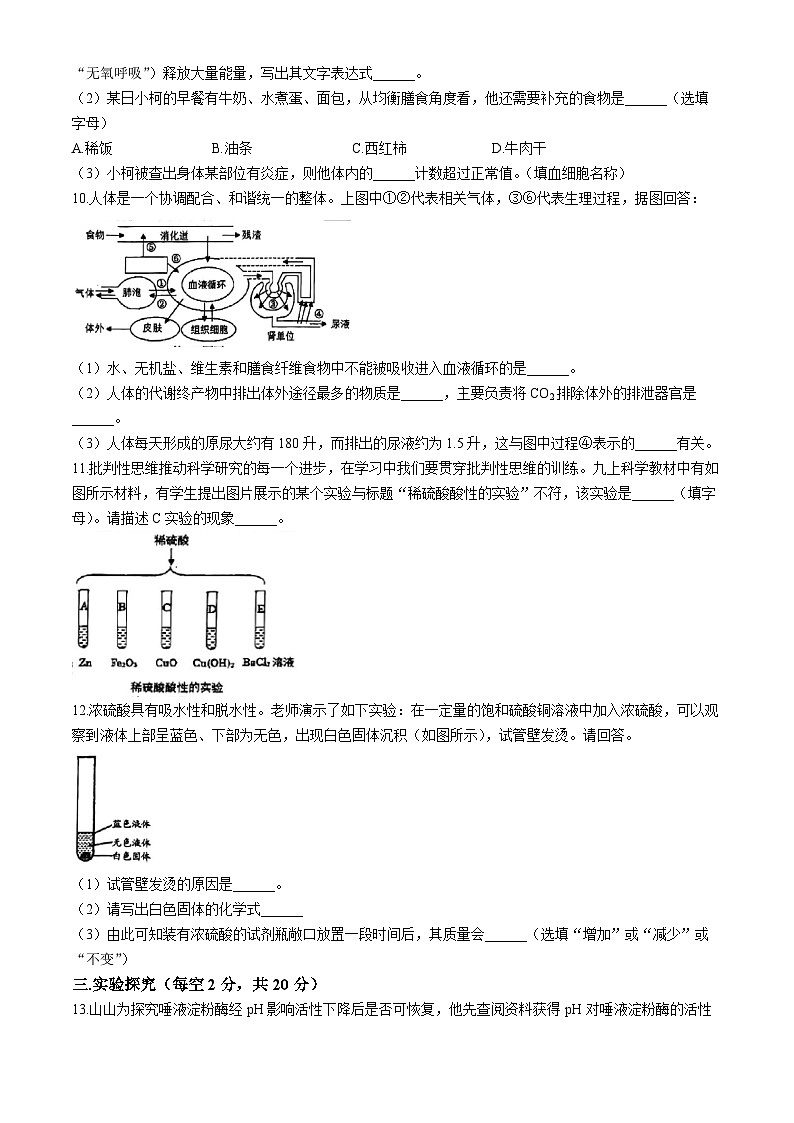

7.老师在课堂中利用HCl与NaOH反应演示了喷泉实验,小莉突发奇想,能否利用自制的酸碱指示剂制作彩色喷泉?查阅资料,紫甘蓝指示剂在不同pH时的颜色变化如表中所示。实验装置如图所示:

圆底烧瓶a中充满HCl气体,胶头滴管中有少量的水,烧杯中是滴有紫甘蓝汁的氢氧化钠溶液(pH=12),将胶头滴管中的液体挤入烧瓶,然后慢慢打开f,就能出现了美丽的彩色喷泉。则以下说法错误的是( )

A.烧杯中滴有紫甘蓝汁的氢氧化钠溶液呈绿色

B.形成喷泉的原因是瓶内气体减少,瓶内气压减小,在大气压的作用下,烧杯中的溶液进入烧瓶

C.液体颜色变为红色时,烧瓶内溶液中的溶质为NaCl

D.通过控制止水夹的开闭调节进入烧瓶的氢氧化钠溶液的量可以使喷泉颜色为:红色、蓝色、紫色

8.在探索稀盐酸的性质时,向一定量的氧化铜固体中逐滴加入稀盐酸,容器中溶液总质量随时间的变化图像如图所示。下列说法正确的是( )

A.该图像也能反映溶液中溶剂质量随时间的变化关系

B.m点到n点的过程中,溶液中氯化铜质量逐渐增加

C.p点对应的溶液中,一定含有两种不同的溶质

D.m点和n点对应溶液蒸发结晶后得到的固体不同

二.填空题(第9-10题每空1分,第11-12题每空2分,共18分)

9.(4分)小柯同学经常不吃早餐,且喜欢重油、重盐食品。

(1)不吃早餐,人体活动会缺乏足够能量。葡萄糖在人体活细胞中可通过______(选填“有氧呼吸”或“无氧呼吸”)释放大量能量,写出其文字表达式______。

(2)某日小柯的早餐有牛奶、水煮蛋、面包,从均衡膳食角度看,他还需要补充的食物是______(选填字母)

A.稀饭B.油条C.西红柿D.牛肉干

(3)小柯被查出身体某部位有炎症,则他体内的______计数超过正常值。(填血细胞名称)

10.人体是一个协调配合、和谐统一的整体。上图中①②代表相关气体,③⑥代表生理过程,据图回答:

(1)水、无机盐、维生素和膳食纤维食物中不能被吸收进入血液循环的是______。

(2)人体的代谢终产物中排出体外途径最多的物质是______,主要负责将CO2排除体外的排泄器官是______。

(3)人体每天形成的原尿大约有180升,而排出的尿液约为1.5升,这与图中过程④表示的______有关。

11.批判性思维推动科学研究的每一个进步,在学习中我们要贯穿批判性思维的训练。九上科学教材中有如图所示材料,有学生提出图片展示的某个实验与标题“稀硫酸酸性的实验”不符,该实验是______(填字母)。请描述C实验的现象______。

12.浓硫酸具有吸水性和脱水性。老师演示了如下实验:在一定量的饱和硫酸铜溶液中加入浓硫酸,可以观察到液体上部呈蓝色、下部为无色,出现白色固体沉积(如图所示),试管壁发烫。请回答。

(1)试管壁发烫的原因是______。

(2)请写出白色固体的化学式______

(3)由此可知装有浓硫酸的试剂瓶敞口放置一段时间后,其质量会______(选填“增加”或“减少”或“不变”)

三.实验探究(每空2分,共20分)

13.山山为探究唾液淀粉酶经pH影响活性下降后是否可恢复,他先查阅资料获得pH对唾液淀粉酶的活性影响如右图。再按照如下步骤进行实验,并记录实验数据如表。

步骤一:取5只试管编号,各加入1ml唾液淀粉酶溶液,将pH调节为特定值。

步骤二:静置5分钟后,再将5只试管内液体的pH调至X,使实验现象最明显。

步骤三:往每支试管中滴加质量相同被稀释过的淀粉溶液并各滴加一滴碘液,使试管中液体呈蓝色

步骤四:再次调节试管内液体pH至X。

步骤五:37℃水浴后,记录______。

(1)步骤2中X的值最合理的是______。

(2)请补充步骤五______。

(3)根据上表数据山山认为该实验无法确定唾液淀粉酶活性会恢复,你认为他的理由是______。

14.小森为了探究碱的化学性质,如图1装置进行实验(忽略空气中CO2对本实验的影响)。

图1 图2

【实验步骤】步骤Ⅰ:连接装置,检查装置的气密性。

步骤Ⅱ:装入试剂药品后立即关闭止水夹。

步骤Ⅲ:向下缓慢推动注射器活塞将二氧化碳全部推入锥形瓶,轻轻振荡锥形瓶。

步骤Ⅳ:打开止水夹,发现乙瓶中的一部分液体由导管倒吸至锥形瓶甲中。

【思考与交流】

(1)步骤:Ⅰ中气密性检查的一种方法:乙中装有适量水,连接装置,乙瓶中导管在液面以下,打开止水夹,将注射器活塞向上拉,若观察到______则气密性良好。

(2)小启认为步骤Ⅳ中的现象能证明CO2与NaOH溶液反应,小正认为不能,你支持谁的观点并说出理由______

(3)锥形瓶甲中的液体,在整个实验过程中,溶质质量变化情况如图2所示、已知BC段溶质总质量下降的原因是______(请用化学方程式表示)

15.运用化学知识,开展科学探究。

(1)探究一:某些酸与碱、盐之间能否发生反应,化学小组在实验过程中,部分记录如下表:

①有白色沉淀生成的反应的化学方程式为______。

②甲同学认为硫酸与氢氧化钠没有发生反应。乙同学认为它们发生了反应,只需从“试剂用量”角度作实验改进即可证明,其方法是______。

(2)探究二:水溶液中复分解反应的实质

【查阅资料】Ⅰ、室温下,各物质电导率数值如表(稀硫酸、溶液的浓度相同,设为c)。

Ⅱ、离子浓度越大,溶液的导电性越强,电导率越大。

Ⅲ、与NaOH具有相似的化学性质,在空气中均易吸收CO2而变质,BaCO3固体难溶于水,硫酸钠溶液呈中性。

【实验设计与操作】

实验:氢氧化钡溶液与稀硫酸反应,按如图所示装置连接好仪器,在烧杯中加入浓度为c的溶液。开启磁力搅拌器,逐滴滴加相同浓度的稀硫酸,测得溶液的电导率变化曲线如图。

图1 图2

①实验开始前,测得敞口放置在空气中的溶液的电导率低于3273μS/cm的原因是______(用化学方程式表示)

②小启想检验久置的在空气中的溶液是否全部变质,小启取少量溶液于试管中,______则已全部变质(请写出所加试剂及实验现象)

四.解答题(每空2分,共18分)

16.(6分)如图所示为小乐制作的血液循环演示模型,其中软管模拟与心脏相连的血管单向阀模拟瓣膜,装置内的红墨水模拟血液,箭头表示液体流动方向。据图回答问题:

演示过程:

1.同时挤压两个橡皮球,红墨水从橡皮球经红色软管流出进入烧杯。

2.同时松开两个橡皮球,红墨水从烧杯经蓝色软管流入橡皮球。

(1)模型中的橡皮球弹性较大,能很好地模拟心脏的收缩和舒张过程。若蓝色软管①模拟肺静脉,则红色软管②模拟______。

(2)在演示过程中,同时松开两个橡皮球,单向阀A打开,单向阀B______(选填“打开”或“关闭”),模拟血液由静脉回流入心脏。

(3)小乐反思:该模型中的心脏结构不完整,可进一步完善。该模型中缺少的心脏结构是______。

17(6分)在研究“酸与碱之间发生的反应”过程中,向装有200克氢氧化钠溶液的烧杯中,逐滴加入50克19.6%稀硫酸,边滴边搅拌,二者刚好完全反应。

(1)酸与碱反应的实质是______。

(2)计算所得溶液的溶质质量分数。

(3)查阅资料:已知酚酞溶液的变红色范围是pH在8.2~10.0之间,当pHP2B.W1>W2 P1=P2C.W1=W2 P1

相关试卷

这是一份浙江省杭州文渊实验初级中学2024-2025学年九年级上学期月考科学试题(无答案),共11页。试卷主要包含了本卷可能用到的相对原于质量,规范操作是科学实验成功的关键,有下列四种物质等内容,欢迎下载使用。

这是一份浙江省杭州市景苑中学2024-2025学年九年级上学期10月月考科学试题卷(无答案),共10页。试卷主要包含了本卷可能要用到的相对原子质量等内容,欢迎下载使用。

这是一份浙江省杭州市树兰中学2024-2025学年九年级上学期10月月考科学试卷(无答案),共9页。试卷主要包含了选择题,填空题,实验与探究题,综合题等内容,欢迎下载使用。