2024~2025学年安徽省池州市贵池区高二(上)期中检测生物试卷(解析版)

展开

这是一份2024~2025学年安徽省池州市贵池区高二(上)期中检测生物试卷(解析版),共19页。试卷主要包含了本卷主要考查内容等内容,欢迎下载使用。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。

4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。

5.本卷主要考查内容:人教版必修2第6章、选择性必修1第1~2章。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 下列关于生物进化证据的叙述中,错误的是( )

A. 通过化石可以了解已经灭绝的生物的形态、结构特点,推测其行为特点

B. 拉马克认为生物的适应性特征的形成是用进废退和获得性遗传的结果

C. 人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂和尾的阶段,该证据支持达尔文的共同由来学说

D. 不同生物之间的DNA序列都有一定的差异性,说明生物不是由共同祖先进化来的

【答案】D

【分析】生物有共同祖先的证据:(1)化石证据:在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据。(2)比较解刨学证据:具有同源器官的生物是由共同祖先演化而来。(3)胚胎学证据:①人和鱼的胚胎在发育早期都出现鳃裂和尾;②人和其它脊椎动物在胚胎发育早期都有彼此相似的阶段。(4)细胞水平的证据:①细胞有许多共同特征,如有能进行代谢、生长和增殖的细胞;②细胞有共同的物质基础和结构基础。(5)分子水平的证据:不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子,既有共同点,又存在差异性。

【详解】A、化石是生物进化最直接,最有力的证据,通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点,推测其行为特点,A正确;

B、拉马克进化学说认为生物的适应性特征的形成是用进废退和获得性遗传的结果,用进废退和获得性遗传是生物进化的主要原因,B正确;

C、人和鱼的胚胎发育经历了有鳃裂及有尾的阶段,说明人和鱼在胚胎发育的过程中具有统一性,这个证据支持了达尔文的共同由来学说,C正确;

D、不同生物之间的DNA序列都有一定的差异性,但也存在部分DNA序列相似,这不能说明生物不是由共同祖先进化来的,D错误。

故选D。

2. 某足够大的动物种群中A基因对a基因为显性,A基因频率为0.6。由于栖息环境气温升高,含有a基因的配子中有一定比例被淘汰而无法存活,此淘汰比例称为淘汰系数,用d表示。假设该种群个体间随机交配,A基因和a基因都不产生突变,没有迁出和迁入,下列说法错误的是( )

A. 该动物种群因为气温变化而发生了进化

B. 该动物种群中AA的基因型频率会逐渐增大

C. 若自交代数足够多,种群中不存在基因型为aa的个体

D. 若d为1/2,则F1中aa的基因型频率为1/16

【答案】C

【分析】A对a为显性,A基因频率为0.6,即a基因频率为0.4,若配子均存活,则含A配子和含a配子的比例为3:2。

【详解】A、环境温度效应引起使小鼠种群带有a基因的配子中有一定比例被淘汰,说明环境温度起到自然选择的作用,使A/a基因频率发生定向改变,种群因气温变化而发生了进化,A正确;

B、栖息环境温度效应会使带有a基因的配子中有一定比例被淘汰,则a基因频率有所下降,基因型为aa的个体所占比例减小,AA基因型的频率会逐渐升高,B正确;

C、d为淘汰系数,表示的是比例,是指含有a基因的配子中有一定比例被淘汰,含有a基因的配子一定存在,自交代数较多时,种群中基因型为aa的个体不会消失,C错误;

D、若淘汰系数d=1/2,a基因频率为0.4,存活的a基因频率为0.2,A基因频率为0.6,故种群中A:a=3:1,则含a配子所占比例为1/4,F1中aa的基因型频率为1/16,D正确。

故选C。

3. 野生型金黄色葡萄球菌对青霉素敏感,绝大多数野生型金黄色葡萄球菌在0.1单位青霉素/cm3的培养基上会死亡,现将其分为甲、乙两组分别进行多代培养,结果如图所示。下列分析错误的是( )

A. 野生型菌群中存在抗青霉素的变异基因

B. 逐代提高青霉素含量能起到定向选择的作用

C. 野生菌与突变菌之间不能繁殖后代说明有生殖隔离

D. 实验结果说明,生活中应降低抗生素使用频率

【答案】C

【分析】现代生物进化理论的基本观点:①种群是生物进化的基本单位,②生物进化的实质在于种群基因频率的改变。③突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。③其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、生物体的变异在先,自然选择对变异的个体进行选择在后,因此野生型菌群中存在抗青霉素的变异基因,A正确;

B、逐代提高青霉素含量可筛选出青霉素抗性强的菌体,在此培养基中不抗青霉素的菌体被淘汰,即青霉素能起到定向选择的作用,B正确;

C、金黄色葡萄球菌为原核生物,不能进行有性生殖,因此野生菌与突变菌之间不能繁殖后代,但不能据此说明二者之间存在生殖隔离,C错误;

D、根据实验结果可知,逐代提高青霉素含量会增强金黄色葡萄球菌的抗药性,因此为避免金黄色葡萄球菌抗药性的形成,实际生活中应降低抗生素的使用频率,D正确。

故选C。

4. 紫叶李和红叶李的树形、颜色以及观赏性基本一样,紫叶李的颜色更深,两者在嫁接时用的砧木不同,紫叶李用山栎做砧木,红叶李用山杏做砧木。紫叶李和红叶李之间不存在生殖隔离,都属于李属蔷薇科的小乔木。下列相关叙述错误的是( )

A. 公园中所有的红叶李构成了一个种群

B. 紫叶李含有的全部核基因构成一个基因库

C. 红叶李和紫叶李的存在体现了遗传的多样性

D. 若环境改变使两品种之间花期不同,可导致生殖隔离

【答案】B

【分析】种群:在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群的群落:在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落。

【详解】A、生活在一定区域的同种生物的全部个体组成的集合叫种群,即公园中所有的红叶李构成了一个种群,A正确;

B、一个种群中全部个体所含的全部基因,叫作这个种群的基因库,即紫叶李种群中所有个体含有的全部基因构成一个基因库,B错误;

C、题意显示,紫叶李和红叶李之间不存在生殖隔离,属于同一物种,因此,红叶李和紫叶李的存在体现了遗传的多样性,C正确;

D、若花期不同导致基因交流受阻,可导致生殖隔离,生殖隔离是新物种产生的标志,D正确。

故选B。

5. 盲鳗生活在海底,以腐肉为食,终日不见阳光,眼睛出现了退化。盲鳗能分泌黏液,黏液中的纤维丝能进入到捕猎者的鳃中,让用鳃呼吸的捕猎者迅速窒息。盲鳗的黏液只对用鳃呼吸的动物致命,而没有鳃的海狮和海豚等能巧妙地避开这一陷阱并捕食盲鳗。下列叙述正确的是( )

A. 黑暗诱导了盲鳗的眼睛出现退化,盲鳗发生了进化

B. 胚胎学证据可为研究盲鳗进化提供直接证据,化石可佐证

C. 基因突变的利与弊是相对的,基因突变决定了盲鳗的进化方向

D. 盲鳗与捕猎者之间存在协同进化,两者的基因频率发生了改变

【答案】D

【分析】现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。

【详解】A、自然选择选择并保存变异,不是黑暗诱导眼睛退化,A错误;

B、化石可为研究盲鳗进化提供直接证据,胚胎学证据可佐证,B错误;

C、基因突变是不定向的,自然选择决定进化方向,C错误;

D、盲鳗与捕猎者之间存在协同进化,两者之间基因频率一定发生了改变,进化的实质是基因频率发生改变,D正确。

故选D。

6. 正常情况下,下列各组化合物都能在内环境中找到的是( )

A. CO2、胃蛋白酶

B. 血浆蛋白、葡萄糖

C. 血红蛋白、氨基酸

D. 神经递质、载体蛋白

【答案】B

【分析】人体的细胞外液血浆、淋巴和组织液构成了人体的内环境,凡是血浆、淋巴液、组织液的成分,都是内环境的成分。内环境的成分有:机体从消化道吸收的营养物质;细胞产生的代谢废物如尿素;机体细胞分泌的物质如激素、分泌蛋白等;氧气、二氧化碳。

【详解】A、胃蛋白酶属于消化道中的成分,不能在内环境中找到,A错误;

B、血浆蛋白、葡萄糖在血浆中都能找到,血浆属于内环境,B正确;

C、血红蛋白属于细胞内的物质,不属于内环境,C错误;

D、载体蛋白在细胞膜上,不属于内环境,D错误。

故选B。

7. 如图表示人体内各体液成分间的物质交换示意图,其中丁表示某类细胞的细胞内液。下列叙述正确的是( )

A. 甲为血浆,是血细胞直接生活的环境

B. 甲的渗透压升高则会导致组织水肿

C. 丁不可能表示淋巴细胞的细胞内液

D. 乙、丙是毛细血管壁细胞生活的环境

【答案】A

【分析】题图分析,丁表示细胞内液,则甲表示血浆、乙表示组织液、丙表示淋巴(液)。

【详解】A、甲到乙到丙,丙再到甲,可知甲表示血浆、乙表示组织液、丙表示淋巴液,甲血浆是血细胞直接生活的环境,A正确;

B、甲是血浆,血浆的渗透压升高在短期内会使组织液减少,不引起组织水肿,B错误;

C、淋巴细胞主要分布于血浆和淋巴液中,组织液中在炎症反应时也有淋巴细胞,故淋巴细胞的内环境可能是血浆、组织液、淋巴,故丁可表示淋巴细胞的细胞内液,C错误;

D、毛细血管壁细胞的内环境是组织液和血浆,即甲、乙,D错误。

故选A。

8. 如图a、b、c是内环境的组成成分,①②均为管状结构,③是肝脏组织细胞。下列叙述错误的是( )

A. a、b、c分别代表血浆、淋巴液、组织液

B. 组成a的离子中,含量占绝对优势的是Na+和K+

C. b的回流受阻,会导致c含量增加

D. ③内CO2的浓度高于a,O2浓度低于a

【答案】B

【分析】题图分析,①②③分别代表血管、淋巴管和组织细胞,a、b、c分别代表血浆、淋巴液、组织液。

【详解】A、图中显示,①②③分别代表血管、淋巴管和组织细胞,a、b、c分别代表血浆、淋巴液、组织液,A正确;

B、组成a 血浆的离子中,含量占绝对优势的是Na+和 Cl-,B错误;

C、b(淋巴液)的回流受阻,导致组织液不能通过毛细淋巴管壁渗入淋巴,使得c(组织液)含量增加,造成组织水肿,C正确;

D、O2和CO2是气体,进出细胞是通过自由扩散实现的,顺浓度梯度进行,即CO2通过自由扩散从细胞中进入组织液再进入血浆运输到肺泡,故③中CO2的含量高于a(血浆),O2的含量低于a,D正确。

故选B。

9. 内环境稳态对于机体非常重要,下列叙述错误的是( )

A. 内环境稳态是指内环境的成分和理化性质固定不变

B. 人体各器官、系统协调一致地正常运行是内环境稳态的基础

C. 内环境保持相对稳定有利于机体适应外界环境的变化

D. 若内环境稳态不能维持,机体的正常生命活动就会受到威胁

【答案】A

【分析】内环境稳态是机体进行生命活动的必要条件,关于“内环境稳态的调节”应掌握以下几点:(1)实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性呈现动态平衡的过程;(2)定义:在神经系统和体液的调节下,通过各个器官、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;(3)调节机制:神经-体液-免疫调节网络;(4)层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节。

【详解】A、内环境稳态是指内环境的成分和理化性质相对稳定,而非固定不变,A错误;

B、内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态,维持内环境稳态的基础是人体各器官系统协调一致地正常运行,B正确;

C、内环境保持相对稳定有利于机体适应外界环境的变化,从而保证生命活动的正常进行,C正确;

D、内环境稳态是生命活动正常进行的必要条件,若内环境稳态不能维持,机体的正常生命活动就会受到威胁,D正确。

故选A。

10. 下列关于神经系统基本结构的叙述,错误的是( )

A. 大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢

B. 小脑能够协调运动,维持身体的平衡

C. 脑干是调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢

D. 脑和脊髓都是调节运动的高级中枢

【答案】D

【分析】人神经系统是由脑、脊髓和它们所发出的神经组成的。其中脑和脊髓是神经系统的中枢部分,组成中枢神经系统;脑神经和脊神经是神经系统的周围部分。

【详解】A、大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,它除了感知外部世界以及控制机体的反射活动外,还具有语言、学习和记忆等方面的高级功能,A正确;

B、小脑的主要功能是使运动协调,维持身体的平衡,B正确;

C、脑干是连接脊髓和脑其他部分的重要通路,有维持生命活动的必要中枢,如有调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢,C正确;

D、大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,而脊髓是调节运动的低级中枢,D错误。

故选D。

11. 如图为反射弧的结构示意图,下列关于反射的叙述,错误的是( )

A. 图示结构为反射的结构基础,至少含有两个神经元

B. 味觉的形成过程需要功能正常、结构完整的反射弧

C. 喷嚏反射需要完整的反射弧,其感受器位于鼻黏膜

D. 神经节是区别传入神经元和传出神经元的依据之一

【答案】B

【分析】神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成;由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。

【详解】A、图示结构是反射弧,为反射的结构基础,至少含有两个神经元(感觉神经元和运动神经元),A正确;

B、味觉的形成不需要经过完整的反射弧,感觉的形成在大脑皮层中,B错误;

C、反射的发生需要完整的反射弧,因而喷嚏反射需要完整的反射弧,其感受器位于鼻黏膜,C正确;

D、神经节是区别传入神经元和传出神经元的依据之一,传入神经上往往有神经节,D正确。

故选B。

12. 如图为反射弧的部分结构示意图,下列叙述正确的是( )

A. 若①连接膝盖下方韧带中的感受器,则⑥⑦不可能都表示腿部肌肉

B. 给予①适宜的刺激,图中抑制性中间神经元的细胞膜会发生电位变化

C. 给予②适宜的刺激,此时此处细胞膜只对Na+有通透性

D. 给予②适宜的刺激,检测⑤处电位变化,可以验证兴奋在两个神经元之间是单向传递的

【答案】B

【分析】神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

【详解】A、膝跳反射的效应器是膝盖上方的肌肉群和下方的肌肉群,若①连接膝盖下方韧带中的感受器,则⑥⑦可能都表示腿部肌肉,A错误;

B、给予①适宜的刺激,兴奋会传到抑制性中间神经元,其细胞膜会发生电位变化,B正确;

C、给予②适宜的刺激,此时此处细胞膜对Na+和K+都有通透性,如钠钾泵仍在运作,C错误;

D、给予②适宜的刺激,由于经过抑制性中间神经元,在⑤处不能检测电位变化,不能验证兴奋在两个神经元之间是单向传递的,D错误。

故选B。

13. 图1是测量离体神经纤维膜内外电位的装置,图2是测得的膜电位变化。下列叙述错误的是( )

A. 图1中甲、乙分别表示神经纤维受刺激前、后的电位情况

B. 图1 由状态乙转变为甲的过程中,膜对Na+的通透性增大

C. 图1中甲装置测得的电位大小相当于图2 中 A点的电位

D. 整个图 2 过程 K+和Na+的运输既有协助扩散又有主动运输

【答案】B

【分析】神经纤维上,静息电位表现为内负外正,是由K+外流形成,动作电位表现为内正外负,是由Na+内流形成;分析图1可知,甲为静息电位,乙为动作电位,分析图2可知,A点为静息电位,B点为形成动作电位过程,C点为动作电位的峰值。

【详解】A、分析图1可知,甲测得的电位是外正内负(静息电位),乙测得的电位是外负内正(动作电位),分别表示神经纤维受刺激前、后的电位情况,A正确;

B、神经纤维的状态由B(动作电位)变为A(静息电位)的过程中,细胞膜对K+的通透性增大,B错误;

C、分析图1中甲测得的电位是静息电位,对应图2中的A点,C正确;

D、图2中钾离子外流形成静息电位和钠离子内流形成动作电位都是协助扩散,而静息电位维持过程中,依靠钠钾泵运输钠钾两种离子属于主动运输,D正确。

故选B。

14. 下列关于人脑高级功能的叙述,正确的是( )

A. 饮酒过量后语无伦次,与此生理功能相对应的结构是大脑皮层

B. 刺激大脑皮层中央前回的顶部可以引起头部器官的运动

C. 学习和记忆是人脑的高级功能,两者完全独立,可以分割

D. 当人们遇到精神压力和生活挫折等产生消极的情绪即产生了抑郁

【答案】A

【分析】各级中枢的分布与功能:大脑:大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。其上有语言、听觉、视觉、运动等高级中枢。小脑:有维持身体平衡的中枢。脑干:有许多重要的生命活动中枢,如心血管中枢、呼吸中枢等。下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器(水平衡中枢)、血糖平衡调节中枢,是调节内分泌活动的总枢纽。脊髓:调节躯体运动的低级中枢。

【详解】A、大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢,是高级神经活动的结构基础。其上有语言、听觉、视觉、运动等高级中枢,饮酒过量的人表现出语无伦次,语言功能相对应的结构是大脑皮层,A正确;

B、刺激大脑皮层中央前回的顶部,可以引起下肢的运动,刺激中央前回的下部,则会引起头部器官的运动,B错误;

C、学习和记忆是人脑的高级功能,相互联系,不可分割,C错误;

D、情绪是人脑的高级功能,当人们遇到精神压力和生活挫折等产生消极的情绪,不一定就产生了抑郁,D错误。

故选A。

15. 可卡因是较强的天然中枢兴奋剂,吸毒者把可卡因称作“快乐客”。如图是可卡因影响多巴胺转运体从而干扰人脑兴奋传递的示意图,下列叙述错误的是( )

A. 多巴胺与突触后膜上的多巴胺受体结合,使神经元B产生兴奋

B. 图中的兴奋传递方向是由神经元B单方向传递给神经元A

C. 多巴胺发挥作用后的去向之一是被由多巴胺转运体回收进神经元A

D. 可卡因使突触间隙中的多巴胺含量增加,从而使突触后膜持续兴奋

【答案】B

【分析】突触是由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成的,突触小体含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。

【详解】A、依题意可知,多巴胺为兴奋性递质,可使突触后神经元兴奋,即多巴胺与突触后膜上的多巴胺受体结合,使神经元 B产生兴奋,A正确;

B、结合图示可知,A是突触小体,即图中的兴奋传递方向是由神经元A单方向传递给神经元 B,B错误;

C、结合图示可知,多巴胺发挥作用后的去向之一是被由多巴胺转运体回收进神经元A,避免引起神经元B持续兴奋,C正确;

D、据图可知,可卡因会阻碍多巴胺转运载体的功能,使突触间隙中多巴胺的含量在一定时间内持续较高水平,因此突触后神经元持续兴奋,D正确。

故选B。

二、非选择题:本题共5小题,共55分。

16. 熊科动物有一个庞大的家族,下图是熊科物种演化关系史。回答下列问题:

(1)大熊猫是我国独有的物种,我国大熊猫有两个亚种——四川大熊猫和陕西大熊猫,四川大熊猫更像熊,陕西大熊猫更像猫,30万年之间他们没有基因交流,因为他们之间存在______。为了进一步确定两者的亲缘关系,可以从分子水平鉴定即检测______。

(2)从图中可以确定亲缘关系最近的两种熊为______,确定两种熊是否为不同物种的思路是______。

(3)马来熊的舌头特别长,它们特别喜欢吃蜜蜂和蚂蚁,按照拉马克的进化观点,马来熊舌头特别长的原因是______。棕熊等熊科动物会冬眠,而马来熊不会,按达尔文的观点这是______的结果,同时可以推测马来熊生活的环境中食物______(填“丰富”或“不丰富”)。

【答案】(1)①. 地理隔离 ②. 它们的基因,并进行碱基序列相似程度对比

(2)①. 北极熊和棕熊 ②. 让两者交配,看是否能生出可育后代

(3)①. 经常捕食蜜蜂和蚂蚁,伸出舌头时间长,用的多 ②. 自然选择 ③. 丰富

【分析】一、物种是指能够在自然状态下相互交配并产生可育后代的一群生物。生殖隔离是指不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育后代的现象。

二、地理隔离:同一种生物由于地理上的障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象。由于地理隔离,种群之间无法进行基因交流,随着时间延长,各种群基因库出现差异,当差异较大时,两个种群之间产生生殖隔离,最终形成两个物种。

三、拉马克进化学说的主要观点是“用进废退”和“获得性遗传”,达尔文的进化学说包括共同祖先学说、自选选择学说。

【小问1详解】由题干可知,四川大熊猫和陕西大熊猫是大熊猫的两个亚种,但仍然属于同一物种,二者30万年之间没有基因交流,是因为他们生活地域不同,彼此之间存在地理隔离,导致无法进行基因交流。对四川大熊猫和陕西大熊猫进行基因检测,并进行碱基序列相似程度对比,是在分子水平上检测二者亲缘关系远近的一种方法,若二者基因中碱基序列相似程度越高,则其亲缘关系越近。

【小问2详解】由图中的进化树可以看出,北极熊与棕熊同属于熊亚科,具有最近的原始祖先,二者亲缘关系最近。物种是指能够在自然状态下相互交配并产生可育后代的一群生物,因此鉴定两种熊是否为不同物种的思路是让两者交配,看是否能生出可育后代,若能生出可育后代,则为同一物种,若不能生出可育后代,则为不同物种。

【小问3详解】拉马克进化观点主要内容是用进废退和获得性遗传,马来熊喜欢吃蜜蜂和蚂蚁,其经常伸出舌头到蜂巢或蚁洞中捕食蜜蜂和蚂蚁,舌头使用较多,伸舌时间较长,慢慢的舌头就越来越长。达尔文进化论主要是自然选择学说,按照自然选择来解释马来熊不冬眠而棕熊等冬眠,可能是马来熊生活环境中食物资源丰富,冬季时食物对其选择压力不大,而棕熊生活环境中食物资源匮乏,没有冬眠习性的棕熊因冬天缺乏食物很难存活下去,而具有冬眠习性的棕熊在冬眠时减少能量损耗,有助于其度过食物资源匮乏的冬季,其也更有机会产生后代,则在以后的群体中具有冬眠习性的棕熊比例越来越大。这两种熊具有的不同习性是其所处环境对其进行自然选择结果。

17. 下图表示人体细胞与外界环境之间进行物质交换的过程。A、B、C、D表示四种体液,①②表示相关的物质。回答下列问题:

(1)A~D中,______(填字母)共同参与组成了内环境,某人皮肤烫伤后,出现水疱,水疱内的液体主要来自______(填字母)。A、B的成分接近,两者最主要的差别是______。

(2)如果①代表O2,O2由体外进入组织细胞中被利用至少需要穿过______层磷脂分子。

(3)若某人长期营养不良,会使血浆中蛋白质含量降低,图中[ ]______增多,从而导致______(填疾病名称)。

(4)血浆渗透压的大小主要与______有关。当病人进行静脉注射时,血浆渗透压将______(填“增大”“基本不变”或“减小”)。

【答案】(1)①. ABC ②. C ③. A中含有的蛋白质较多

(2)22

(3)①. C组织液 ②. 组织水肿

(4)①. 无机盐、蛋白质 ②. 基本不变

【分析】分析题图:题图表示人体细胞与外界环境之间进行物质交换的过程图,A为血浆、B为淋巴液、C为组织液,①为细胞从外界获得的氧气等营养物质的过程,②为细胞排出的二氧化碳等代谢废物的过程。

【小问1详解】据图分析,B为单向循环,为淋巴液,其来自于组织液,回到血浆,故C为组织液,A为血浆,D为细胞内液,血浆、组织液和淋巴液共同参与组成了内环境,即ABC共同参与组成了内环境;某人皮肤烫伤后,出现水疱,水疱内的液体主要来自C组织液;A血浆和B淋巴液的成分接近,两者最主要的差别是A中含有的蛋白质较多。

【小问2详解】如果①代表O2,外界环境中的O2进入人体组织细胞参与有氧呼吸,至少需要穿过肺泡壁(2层细胞膜)、毛细血管壁(2层细胞膜)、进入红细胞膜、出红细胞膜、出毛细血管壁、进组织细胞膜、进线粒体膜(2层膜),共11层膜,生物膜的基本支架是磷脂双分子层,故共22层磷脂分子。

【小问3详解】若某人长期营养不良,会使血浆中蛋白质含量降低,血浆渗透压降低,图中C组织液增多,从而导致组织水肿。

【小问4详解】血浆的渗透压大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。静脉注射的液体与细胞外液渗透压相当,故血浆渗透压的大小基本不会发生变化。

18. 下图是内环境稳态与各系统的功能联系示意图,回答下列问题:

(1)a表示___________系统,b表示_______系统,c系统中形成尿液的器官是____________,参与内环境稳态的还有___________系统。

(2)CO2不从组织液进入组织细胞,其原因是______________。

(3)某人一次性食用大量的酸性物质后,血液 pH有____________的趋势,但由于________(等)的存在,血液的pH会维持在一定范围内。

(4)目前普遍认为,___________是机体维持稳态的主要调节机制。

【答案】(1)①. 呼吸 ②. 消化 ③. 肾脏 ④. 循环

(2)CO2的运输方式是自由扩散,只能从浓度高的地方向浓度低的地方运输

(3)①. 下降 ②. NaHCO3

(4)神经—体液—免疫

【分析】内环境主要包括血浆、组织液和淋巴。内环境是组织细胞与外界环境进行物质交换的媒介,内环境直接通过消化系统、循环系统、呼吸系统、泌尿系统以及皮肤等器官的参与外界之间进行物质和气体的交换,如呼吸系统吸入氧气,排出二氧化碳,消化系统吸收食物等营养物质,为机体提供营养,泌尿系统和皮肤及时排出代谢废物,另外还需要神经系统、内分泌系统和免疫系统的参与,神经和内分泌系统协调各个系统和器官的活动,免疫系统抵御病原体的侵入维持机体健康。

【小问1详解】据图分析,图中a吸收氧气排出二氧化碳,故为呼吸系统,通过系统b吸收营养物质,故为消化系统,通过系统c排出代谢废物,故为泌尿系统,其中形成尿液的器官是肾脏;此外,参与内环境维持的还有循环系统。

【小问2详解】二氧化碳是组织细胞产生的,组织细胞内二氧化碳浓度高于组织液,因此组织细胞内的二氧化碳扩散进入组织液,而CO2不能从组织液进入组织细胞。

【小问3详解】人体细胞无氧呼吸的产物是乳酸,乳酸进入血浆引起pH降低;由于血浆中存在着缓冲物质,如血浆中的NaHCO3可以与乳酸反应,使血液的pH维持相对稳定。

【小问4详解】目前普遍认为,内环境稳态的调节机制是神经—体液—免疫网络调节机制。

19. 研究发现,适当的户外运动有利于减缓近视的发生和提高学习、记忆能力。图1为视网膜局部神经细胞间的突触示意图,图2是运动应激对学习、记忆的促进作用与蛋白质类神经营养因子(BDNF)关系的部分图解。回答下列问题:

(1)当神经末梢有神经冲动传来时,神经递质可被释放到_________中,通过_________(填方式)到达突触后膜的___________附近并与之结合,引起突触后膜的电位变化产生兴奋。

(2)图1中,当BC末梢有神经冲动传来时,会使GC 兴奋,经过一系列变化后,最终又导致GC兴奋性降低。该过程属于_________调节。请据图1说明具体调节过程:_________。

(3)图2中a过程为_________,b物质与AMPA结合后,将发生_________(信号)的转换。AMPA受体可介导中枢神经系统加速兴奋性突触传递,促进学习、记忆活动。由图可知,BDNF的作用有__________、____________。

【答案】(1)①. 突触间隙 ②. 扩散 ③. 特异性受体

(2)①. 反馈调节 ②. 当BC末梢有神经冲动传来时,BC释放谷氨酸,使GC兴奋,兴奋后的GC释放内源性大麻素抑制Ca2+运输,进而使BC释放谷氨酸减少,最终导致BC兴奋性降低

(3)①. BDNF基因的表达 ②. 化学信号→电信号 ③. 促进神经递质b的释放 ④. 激活突触后膜上相应受体AMPA

【分析】神经递质位于突触小泡内,当神经末梢有神经冲动传来时,突触小泡的膜与突触前膜融合后,神经递质以胞吐的方式释放到突触间隙(组织液)中,经过扩散运输到突触后膜,与突触后膜上的受体结合,引起突触后膜电位发生改变。

【小问1详解】当神经末梢有神经冲动传来时,这些神经递质以胞吐的方式从突触前膜释放到突触间隙中,经过扩散运输到突触后膜特异性受体附近并与之结合,引起突触后膜的电位变化产生兴奋。

【小问2详解】反馈调节指系统本身的工作效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,由图1所示可知,当BC末梢有神经冲动传来时,BC释放谷氨酸,使GC兴奋,兴奋后的GC释放内源性大麻素抑制Ca2+运输,进而使BC释放谷氨酸减少,最终导致BC兴奋性降低,所以,此过程中存在着反馈调节机制。

【小问3详解】由题图2可知,a过程是DNA形成BDNF的过程,应是BDNF基因的转录和翻译过程,即该基因的表达过程,b物质与AMPA结合后,突触后膜离子的通透性改变,钠离子内流,使突触后膜电位发生变化,因此突触后膜发生的信号转换为化学信号→电信号。AMPA受体可介导中枢神经系统加速兴奋性突触传递,促进学习、记忆活动。由图可知,BDNF具有促进神经递质b的释放和激活突触后膜上相应受体AMPA的作用,从而促进兴奋在突触处的传递。

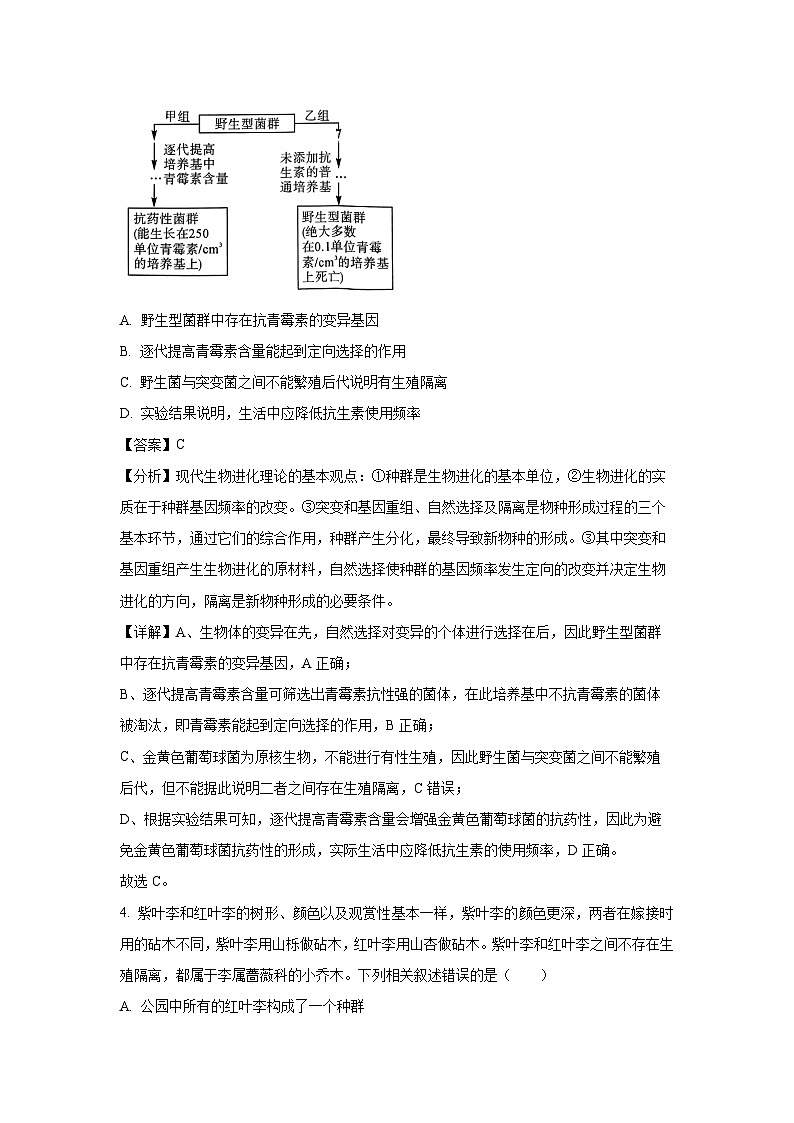

20. 河豚毒素(TTX)存在于河豚鱼的卵巢、肝脏等多种器官中,具有很强的局部麻醉作用。某科研人员以蛙离体坐骨神经为实验对象,探究不同剂量的河豚毒素对其动作电位的影响,结果如下图所示。回答下列问题:

(1)任氏液与蛙组织液成分相近,若其中K+浓度升高,则坐骨神经中静息电位的绝对值将__________。

(2)微电极刺激神经纤维,形成动作电位的原因是______,结合实验结果,推测河豚毒素具有很强的局部麻醉作用的机制是___________。

(3)某人因食用未完全清除毒腺的河豚引发中毒,其症状可能是_____________(填“肌肉痉挛”或“肌无力”),随着时间延长,该症状会逐渐___________(填“增强”或“消退”)。

(4)据研究发现,3,4-二氨基吡啶(3,4—DAP)能增强神经递质的释放,有人提出3,4—DAP能作为TTX的解毒剂,请分析其机理:___________。

(5)据研究发现,河豚毒素不影响兴奋在神经元间的传递,为验证该发现,请利用蛙的坐骨神经腓肠肌(神经肌肉接头处相当于突触)进行实验,写出实验思路和预期实验结果。

实验思路:__________________________________。

预期实验结果:_________________________________。

【答案】(1)降低

(2)①. 神经纤维受刺激,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流 ②. 河豚毒素阻滞神经纤维膜上的Na+通道,抑制Na+内流

(3)①. 肌无力 ②. 增强

(4)3,4—DAP可促进神经递质释放,更多的神经递质与突触后膜上受体结合,使Na+内流增多,从而缓解TTX的作用

(5)①. 实验思路:取两组相同的蛙的坐骨神经腓肠肌标本,标号为甲组和乙组,甲组用河豚毒素处理神经肌肉接头处,乙组不作任何处理,然后给予两组坐骨神经相同强度且适宜的刺激,观察肌肉是否收缩预期 ②. 实验结果:甲、乙两组肌肉均发生相同程度的收缩

【分析】一、静息时,K+外流,膜外电位高于膜内,表现为外正内负;兴奋时,Na+通道开放,Na+内流,膜内电位高于膜外,表现为外负内正;兴奋在神经纤维上的传导是双向的。

二、兴奋在突触处的传导过程:轴突末端兴奋,突触小泡释放神经递质到突触间隙,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜对离子的透性发生改变,突触后膜电位发生变化,突触后神经元兴奋或抑制。

【小问1详解】静息电位的绝对值与细胞内外的钾离子浓度差有关,若任氏液中K+浓度升高,则神经纤维膜内外钾离子浓度差减小,单位时间内外流的钾离子减少,坐骨神经静息电位的绝对值将降低。

【小问2详解】微电极刺激神经纤维时,膜上Na+通道打开,Na+大量内流,导致膜内外电位发生变化而产生动作电位;结合题中信息,推测河豚毒素具有很强的局部麻醉作用的机制是河豚毒素阻滞神经纤维膜上Na+通道的开放,抑制Na+的内流。

【小问3详解】河豚毒素是一种Na+通道阻滞剂,会影响兴奋在神经纤维上的传递,河豚毒素引发的中毒可能是有关神经不能兴奋导致肌无力,随着时间延长,该症状会逐渐增强。

【小问4详解】河豚毒素的作用是阻滞神经纤维上的Na+通道的开放,而3,4-二氨基吡啶(3,4-DAP)能增强神经递质的释放,更多的神经递质与突触后膜上受体结合,使Na+内流增多,从而缓解河豚毒素的作用。

【小问5详解】分析实验可知,本实验目的是验证河豚毒素不影响兴奋在神经元间的传递,实验的自变量是是否有河豚毒素,因变量是神经元之间的传递是否受影响,可以以肌肉是否收缩做观察指标。实验思路如下:取两组相同的蛙的坐骨神经—腓肠肌标本,编号为甲组和乙组,甲组用适量的河豚毒素处理神经—肌肉接头处,乙组用等量的任氏液处理,然后对两组坐骨神经进行相同且适宜的刺激,观察肌肉是否收缩。

验证试验的结果是唯一的,由于预期假设验证河豚毒素不影响兴奋在神经元间的传递,故预期实验结果:甲、乙两组肌肉均发生相同程度的收缩。

相关试卷

这是一份2024~2025学年安徽池州贵池区高一(上)期中生物试卷(检测)[原题+解析],共15页。

这是一份2024~2025学年安徽池州贵池区高二(上)期中生物试卷(检测)[原题+解析],共17页。

这是一份安徽省池州市贵池区2023-2024学年高一下学期期中教学质量检测生物试题,共8页。