所属成套资源:备战2025年高考地理二轮专题复习课件

备战2025年高考地理二轮专题复习课件24人口的空间变化及人口合理容量

展开

这是一份备战2025年高考地理二轮专题复习课件24人口的空间变化及人口合理容量,共60页。PPT课件主要包含了人口分布,人口迁移,人口合理容量,世界人口分布,我国人口分布,人口迁移的影响等内容,欢迎下载使用。

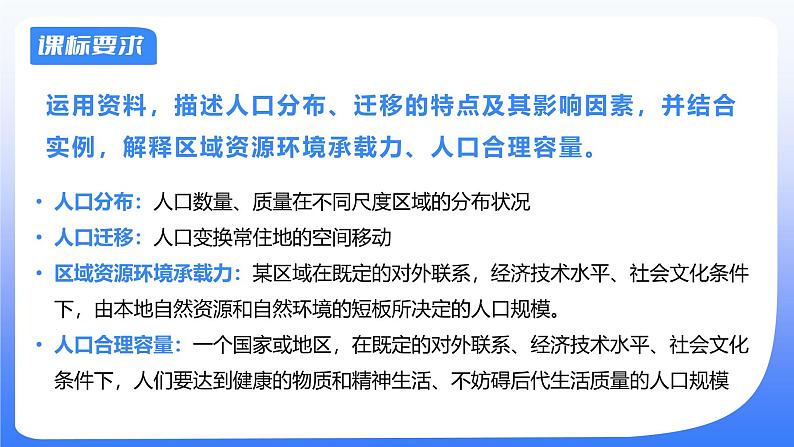

运用资料,描述人口分布、迁移的特点及其影响因素,并结合实例,解释区域资源环境承载力、人口合理容量。

人口分布:人口数量、质量在不同尺度区域的分布状况人口迁移:人口变换常住地的空间移动区域资源环境承载力:某区域在既定的对外联系,经济技术水平、社会文化条件下,由本地自然资源和自然环境的短板所决定的人口规模。人口合理容量:一个国家或地区,在既定的对外联系、经济技术水平、社会文化条件下,人们要达到健康的物质和精神生活、不妨碍后代生活质量的人口规模

人口:是一定区域内人的集体,强调规模。

人口分布:人口数量、质量(性别、年龄、受教育程度、识字率、职业等)在不同尺度(全球尺度、国家尺度等)区域的分布状况。

人口密度是最常见的反映人口密度的指标,通常用每km2常住的人口数表示。

人口密度只是一个平均数,它掩盖了计算范围的内部差异。计算范围越小,人口密度越能反映真实的人口分布状况。

东亚地区面积占世界陆地面积的4%,人口占世界总人口的四分之一,主要国家有中国、韩国、日本等。

南亚地区世界第二大人口稠密区,人口集中于恒河、印度河下游平原地区,主要国家有印度、巴基斯坦、孟加拉国等。

欧洲西部聚集了约7亿人口,人口分布比较均匀,包括德国、波兰、法国、俄罗斯西部、荷兰、意大利等国家。

北美东部美国波士顿到华盛顿是世界上最大的城市连绵带,城市人口密集。

干旱地区干旱地区土地面积占陆地面积的20%,但缺乏水源,不适宜农业生产。

湿热地区赤道附近的南美、中非和东南亚降水量过高,不利于人们聚居。

严寒地区极地地区常年被冰雪覆盖,冰层深厚,几乎没有人类居住。

高山地区地形崎岖,终年为冰雪覆盖,很少有人居住,比如瑞士。

北半球集中了世界总人口的90%,南半球只占世界总人口的10%世界人口集中于北半球中纬度地区世界人口分布呈现出明显的纬向地带性特点,这反映了气候的纬向地带性分布特点以及北半球陆地面积广阔的特点

人口分布的不均衡性(纬度差异)

世界人口集中于沿海地区沿海地区交通条件良好,工商业经济发达;沿海地区多河流冲积平原和河口三角洲,农业发展条件优越。

人口分布的不均衡性(海陆差异)

海岸线向内250km地区的面积:225万km2

海岸线向内250km地区的面积:250万km2

欧洲海岸线非常曲折,沿海地区面积广阔,大多数人口分布于距海200km的地区内。

世界人口分布的总趋势是随海拔的升高而逐渐减少世界人口90%以上居住在海拔1000米以下的比较低平的地区200米以下的地区面积仅占全球陆地面积的27.8%,却拥有世界人口的56%1000米以上的地区占全球陆地面积的42.7%,人口却只占8%

人口分布的不均衡性(垂直差异)

人口分布的不均衡性(大洲差异)

1. 中国(14.1178亿)

2. 印度(13.39亿)

3. 美国(3.26亿)

4. 印度尼西亚(2.64亿)

5. 巴西(2.09亿)

6. 巴基斯坦(1.97亿)

7. 尼日利亚(1.9亿)

8. 孟加拉国(1.65亿)

9. 俄罗斯(1.44亿)

10. 日本(1.29亿)

11. 墨西哥(1.27亿)

12. 埃塞俄比亚(1.05亿)

13. 菲律宾(1.05亿)

人口分布的不均衡性(国家差异)

总体特征:人口地理分布很不平衡东西差异:东部地区人口多,西部地区人口少自然差异:沿海、沿江、沿湖的平原地区人口多,内陆干旱的高山高原地区人口少社会经济差异:经济发达和交通便利的地区人口多,经济落后、交通闭塞的地区人口少民族差异:汉族居民集中的地区人口多,大部分少数民族地区人口少

胡焕庸线:黑龙江黑河-云南腾冲,大致呈45°,该线以东以南,人口稠密;以西以北,人口稀疏。胡焕庸线以西的省会城市:乌鲁木齐、拉萨、西宁、兰州、银川、呼和浩特。胡焕庸线穿过的省区:黑龙江、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、四川、云南。人口稠密区:华北平原、长江中下游平原、四川盆地、东南沿海地区。

人口地理界线:胡焕庸线

胡焕庸线以南以东区域占国土面积的43.8%,占全国人口95%以上

我国第七次人口普查数据

胡焕庸线以东以南地区自然条件具有优势,农业发达,人口聚居历史悠久,人口密集。

自然因素提供了人口分布的可能性,生产力水平是人口分布的决定性因素生产力水平越低,自然因素对人口分布的影响就越明显

中国农业区划委员会对我国各地的农业自然资源生产潜力进行了深入研究,计算出我国热带、亚热带、寒温带和青藏地区的最大可能人口密度数据,据此完成1~2题。

1.表中代表我国亚热带的最有可能是( )A.甲 B.乙C.丙 D.丁

中国属于热带地区的只有云南、广西、广东和台湾四省的南部以及海南岛,面积占比很小,但热量条件最好

2.影响丙、丁两地人口容量差异的最主要因素是( )A.光照 B.热量C.面积 D.水源

人口变动:人口数量的变动,取决于人口的出生、死亡和迁移,可以分为人口自然变动、人口迁移变动和人口社会变动(如城镇化)。

人口移动:人口在地区之间的空间移动。包括人口流动和人口迁移两种基本形式。

人口流动:因工作、学习、旅游、探亲等原因临时或短期离开居住地外出活动,而不变更户籍的人口移动现象。

农民工在城乡之间的流动属于中国特有的地理现象,不属于常规意义上的人口迁移,只能称为“季节性流动”。

人口迁移:又称人口机械变动,常常涉及永久性居住地的变迁。这种人口移动在时间和空间上的变化都足够显著,足够对迁入地和迁出地产生深刻的地理影响。

迁入率(‰):一定时期内(通常指1年内)平均每千人中迁入该地区的人数的比率迁出率(‰):一定时期内(通常指1年内)平均每千人中迁出该地区的人数的比率

机械增长率(‰) = 迁入率 – 迁出率 (又称净迁移率)

净迁移率>0:说明大量人口迁入该地区,一般是经济发展水平较高的城市地区,人口的机械增长量相对于自然增长量而言要大得多,因此是影响某些大型城市人口结构变动的主要因素。

下图是某城市人口迁移率与自然增长率曲线图。读图完成1~2题。

1.该城市人口数量开始增加的时间是( )A.①B.②C.③D.④2.图中反映的是该城市最近四十年的人口增长情况,此类城市较普遍存在的地区是( )A.东亚B.南美C.西欧D.北非

人口总增长率 = 迁移率(机械增长率) + 自然增长率,人口开始增加,说明增长率由负转正。人口自然增长率在1%以下,甚至有负增长,属于发达国家,如西欧。

人口迁移是各因素综合作用的结果。迁入地和迁出地的各因素是客观事实,但是否会引起人口迁移取决于个人的主观感受和评价。比如好的教育设施对于父母来说可能是吸引力因素,但对于没有孩子的人来说则可能是排斥力因素(学区房房价高)。

如距离、迁移成本、文化差异等

年龄、性别、认知、文化、个性

自然因素是基础因素,但影响力在不断减弱

地理大发现和新航线的开辟

方向一:旧大陆向新大陆的殖民15-18世纪的地理大发现推动了欧洲(旧大陆)向美洲、大洋洲(新大陆)的人口迁移。在过去的近200年间,欧洲共迁出人口6000万,其中3600万到了美国,其余人口移居加拿大、澳大利亚、新西兰、南非等国。

国际人口迁移的时空特征

方向二:非洲向美洲的奴隶贸易欧洲殖民者在扩张的过程中,为了弥补劳动力的不足,在非洲展开罪恶的奴隶贸易,将大批黑人运往美洲。在400多年间,几千万黑奴被运往美洲,整个非洲大陆因此损失了上亿人口。

变化一:永久性国际移民减少,国际劳工增加迅速二战之后,发达国家人口增长缓慢,又不愿增加外来移民,只能通过临时输入劳动力的方法解决矛盾。而发展中国家则通过对外输送劳动力来改善经济状况。外籍工人主要集中于西欧、美国和中东。

变化二:国际难民数量激增全球难民数量每年高达2000万以上,其中妇女和儿童占难民中的多数。欧洲正面临二战以来最严重的难民潮,大批中东国家难民以及非洲穷困国家的难民经地中海进入欧洲,引发了严重的社会问题。

据统计,在欧洲有合同的外籍工人有1200万左右,主要来自北非、西亚地区,目的地主要是英国、法国、德国等国家。这些外籍工人在欧洲从事最低等的工作,为当地的经济发展做出了贡献,但文化上却与当地人摩擦不断。法国拥有欧洲最大的外籍工人人群,数量多达200万,占欧洲外籍工人的六分之一,占法国劳动力的十分之一。与美国接受的移民相比,欧洲外籍工人带来的文化冲突问题显得更加突出。

早在19世纪中后期,法国便因人口增长停滞而从北非殖民地大量引进劳工,为法国发展提供廉价劳动力。二战之后,因战争受到重创的法国和联邦德国都被迫向发展中国家引入劳动力,德国甚至和土耳其签订了协议来大规模招募外籍劳工,外籍劳工为欧洲经济的复兴贡献了必不可少的力量。

美国是一个典型的移民国家。在第二次世界大战之前,美国的移民主要来自于欧洲,包括约700万德国人,500万英国人和500万爱尔兰人。二战之后,拉美和亚洲的人口进入了高速增长期,成为现代美国移民的重要源地。据统计,美墨边境线上每年约有100万墨西哥人等待偷渡过境。在过去的50年间,美国接受了约1000万的拉美移民。

国内人口迁移一般可以分为工业化以前和工业化以后两个时段

美国人口大规模向西迁移,主要原因是垦荒、躲避自然灾害和战乱。

由于经济发展的差异,人口大量从农村向城镇迁移。发达国家可能会出现逆城市化,比如美国人口向环境优美的南部、西部迁移。

蓝色表示人口净迁入,红色表示人口净迁出

在先秦时期,我国人口重心均在北方的黄河流域。秦汉时期时,北方战祸使得人口南迁。西汉时,北方人口占比仍在三分之二左右。东汉末年,北方游牧民族陆续南迁,引发了我国 第一次北方人口南迁的高潮(永嘉之乱),唐代的安史之乱和北宋的靖康之耻是另外两次南迁的高潮。至北宋末年,南方人口已占全国人口的三分之二左右。元明清时期,政治中心在北京,北方战乱平息,人口数量才开始增加。

我国国内人口迁移的时空特征

改革开放前,我国国内人口迁移主要是国家有组织地从东部地区抽调各种人员支援内地和边疆地区建设,主导因素是政策。改革开放之后,伴随着快速城镇化京城的推进,以及20世纪80年代户籍制度出现松动,我国大量农村人口向城镇迁移,由内陆地区向沿海地区迁移,主要原因是城镇化和工业化的推动。

改革开发前后的人口迁移

(2020·天津等级考)读2000年和2010年我国部分省区跨省流入人口数量统计表(单位:万人),回答1~2题。

1.据表中信息,对跨省人口流动状况的正确判断是( )A.三大经济地带流入人口的数量均衡B.东部经济地带的流入人口规模增大C.西部经济地带中云南流入人口最多D.上海流入人口在直辖市中增速最快

增长速度 = (后-前)÷ 前上海:(898 - 313)÷ 313 = 187%北京:(705 - 246)÷ 246 = 187%天津:(299 - 73)÷ 73 = 310%

2.广东是跨省人口流入最多的省份,最主要原因是( )A.交通发达,出行方便 B.生态环境优,居住条件好C.政府鼓励,政策引导 D.经济活力强,就业机会多

广东只有深圳、珠海等经济特区得到了政府政策支持,但广东全省人口流入量都很大,这是政策起到的带动作用,人口迁移的主要动力是个体对更高品质生活的追求。

人口迁移是一种普遍的人口地理现象,对协调人地关系具有明显的影响。下图示意赞比亚两个时段国内人口迁移变化。据此完成3~4题。

3.①所示人口迁移的驱动因素是( )A.资源开发 B.自然灾害C.地区冲突 D.边境贸易4.②所示人口迁移对迁入地带来的影响是( )A.土地总面积扩大B.农产品产量增加C.人口老龄化加深D.人口环境容量减小

人口流动和迁移是影响中国未来数十年人口发展的关键议题,随着中国城镇化进程的加快,人口迁移成为各地区人口规模和结构变动的重要因素,深刻影响着中国人口和城镇化的发展,读2011~2017年福建省流动人口规模情况图。完成5~6题。

5.下列关于福建省人口流动的说法,正确的是( )A.流动人口数量波动增加B.流动人口增速放缓,2014年出现负增长C.2016年流动人口增幅达到历史新低D.人口以从福建省流出为主

6.福建省流动人口变化是因为当地( )A.人口增长快,劳动力丰富B.产业结构和空间布局的调整C.城镇化水平高D.老龄化问题严重

人口变化?流动(流入)人口规模在减少,东部省份吸引人口的原因主要是经济发达,但随着东部地区产业结构调整,对劳动力需求下降,流入人口随之减少。

1.根据图示资料推测,近十年来该直辖市( )A.外来务工人口多于外出务工人口B.老年人口比例逐年下降C.劳动力需求数量增加D.人口自然增长率逐年增加

户籍人口是指依法在某地公安户籍管理机关登记了户口的人口。常住人口是指实际居住在某地一定时间(半年以上)的人口。下图示意近十年来我国某直辖市户籍人口与常住人口的数量变化。读图,完成1-2题。

2.该直辖市是( )A.北京市B.天津市C.上海市D.重庆市

3.“城归”现象出现的主要原因是( )A.第一产业成为主导产业B.农村投资环境改善C.难以适应城市激烈竞争 D.城市雾霾促使人们逃离4.“城归”对中国农村产生的影响是( )A.加剧农村生态环境恶化B.提升农村经济的创新活力C.解决农村地区的养老问题D.提高农村自然环境承载力

众多曾经从农村到城市打拼的“外来族”选择向农村回归——人们称之为“城归”。经济学家称,“城归”的出现,意味着新的人口红利正在形成。据此完3~4题。

人口迁入会加大资源环境压力

5.促进近年人口回流的主要因素是( )①户籍制度 ②惠农政策 ③婚姻家庭 ④城乡收入差距缩小A.①② B.①③C.②④ D.③④6.人口回流( )①增大就业压力 ②增加土地撂荒 ③缓解农村“空心化” ④助推乡村振兴A.①② B.①③C.②④ D.③④

近年,不少农村外出务工人员选择回流返乡,带回了一定的资金和技术。据此完成5~6题。

农村空心化:农村中的有文化的青壮年劳动力流向城市工作,造成农村人口结构不合理化,村庄外延的异常膨胀和村庄内部的急剧荒无,形成了村庄空间形态上空心分布状况。土地撂荒:农村劳动力大量进程务工,导致许多耕地变为荒地,或耕作制度发生变化,农作物产量降低的现象。应对方法是推动农村土地流转、加大惠农政策的力度。

7.影响化隆人迁往我国东部城市的主要因素是( )A.自然因素 B.政策因素C.经济因素 D.婚姻家庭8.化隆人大量迁往东部城市可以缓解( )A.化隆县的人地矛盾B.化隆县的老龄化问题C.东部城市就业压力D.东部城市的环境压力

青海省化隆县地处青藏高原,2018年户籍人口约30万。20世纪80年代起,化隆人凭借精湛的拉面手艺走向全国各地,目前常年在外的从业人员超过10万,多分布在我国东部城市。据此完成7~8题。

9.图中表示2020年两地城内出行强度的曲线是( )A.①和② B.①和③C.②和④ D.③和④

城内出行强度是指城市出行人数与该城市居住人数之比。2020年初在新冠肺炎疫情影响下,中国各地城内出行强度产生较大波动。下图示意广东惠州及江西赣州两地去年与今年春节前后农历同期的城内出行强度指数变化。据此完成9~11题。

10.正常年份,两地春节前后城内出行强度的变化差异主要受( )A.假期长短影响 B.政策干预影响C.电子商务影响 D.人口迁移影响

11.城内出行强度降低将( )A.抑制消费需求 B.避免疫情市外扩散C.提高交通通达度 D.增加病毒家庭传播风险

居家防疫,城内出行强度降低,商业活动受到限制,抑制了消费需求。

12.法国农场每年春季雇佣的季节工主要来自( )A.东欧和北非地区 B.南欧和北欧地区C.中亚和南亚地区 D.撒哈拉以南非洲地区13.疫情过后,法国农业部门应更关注的农业产业问题是( )A.销售渠道单一B.机械化水平较低C.就业人员短缺D.扶持性政策较少

法国农场每年春季雇佣季节工的数量为20万,受新冠肺炎疫情影响,2020年赴法国务农的海外劳工人数大幅减少。法国《巴黎人报》评论称,若无法缓解“用工荒”,一些城市或将出现新鲜果蔬断供,民众将面临食品价格上涨的压力。据此完成12~13题。

14.下图为某年我国部分省(市、区)城乡65岁及以上人口占各自总人口比重图。

影响贵州、湖南等中西部省(市、区)农村老年人口占比高的主要因素是( )A.人口出生率B.人口迁移C.人口死亡率D.人口密度

15.据图可推断,甲地人口迁出比例( )A.北方地区比南方地区高B.直辖市比省级行政中心高C.珠江三角洲比四川盆地高D.内陆城市比沿海城市高

下图为某网上商城通过大数据分析绘制的“城市牵挂”示意图。由于迁出人口比例较高,甲地网购收货量中,从异地下订单的寄达商品所占比例最高,从而成为2014年全国最受异地牵挂的城市。

16. 1995年美国本土人口净流入的地区是( )A.东北部B.南部C.中西部D.西部

下图分别示意1995年、2010年美国本土人口迁移。读图,完成16~18题。

17. 与1995年相比,2010年美国本土人口( )A.数量减少B.向中西部大量回流C.迁移规模变小D.净流入的地区减少

18.影响美国本土人口迁移变化的主导因素可能是( )A.经济B.交通C.文化D.教育

资源环境承载力:某个区域的资源最多能养活多少人,这里的资源主要指的是人类生存所依赖的自然资源,如耕地、淡水、矿产等。一个区域资源环境承载力的大小受最缺乏的那类资源所控制,即所谓的“短板效应”,比如我国西北干旱地区的资源环境承载力主要受水资源多少控制。

环境人口容量:可用于衡量某区域的资源环境承载力,即最大人口容量(极限)。

人口增长超过资源环境承载力,最终由于饥荒、疾病、污染和资源枯竭,造成人口大量减少,新的资源环境承载力重新建立。

影响资源环境承载力的因素

科技发展水平、经济发展程度、对外开放程度(正相关)

地区消费水平(负相关)

合理人口容量:某个区域最适宜养活多少人,建立在资源可持续利用的基础上,要求既能满足自身的需求和欲望,也不影响下一代和其他生物生存需求。合理人口容量(理想)必然小于环境人口容量(极限)

各国政府,尤其是发展中国家要尽最大可能把人口控制在合理的规模之内。 建立公平的国际秩序,保证人人拥有不断追求高水平生活质量的平等权利。 尊重人地协调发展的客观规律。因地制宜制定本区域可持续发展战略,既保持好生态平衡,又不断提高人们的生活质量。

1.据图可知,复活节岛( )A.t1时期,纯自然状态提供的物资可养活人口不超过1000人B.t2时期,农业生产力的发展使环境承载力提高C.t3时期,整个岛屿的社会、经济发展最为繁荣稳定D.t4时期,该岛屿的生态环境优于t2时期

考古发现,孤悬于南太平洋中部的复活节岛大约在公元600年左右开始出现人类活动。下图为复活节岛人口总量与环境承载力的关联变化关系图,读图完成1~2题。

2.下列关于复活节岛人口数量与环境承载力的说法,正确的是( )A.人口数量必须低于环境承载力B.人口数量的变化只受环境承载力制约C.环境承载力的大小不受自然资源因素的影响D.环境承载力是维持人类与自然环境和谐发展的底线

相关课件

这是一份备战2025年高考地理二轮专题复习课件25城乡空间结构,共60页。PPT课件主要包含了聚落区位因素,城乡空间结构,河流交汇处,过河点,绿洲地区水源较充足,城市外部空间结构,城市内部空间结构,城市主要功能区,①住宅区居住区,②商业区等内容,欢迎下载使用。

这是一份备战2025年高考地理二轮专题复习课件27农业区位因素,共60页。PPT课件主要包含了课标要求,农业的概念,农业区位因素,什么是农业,农业可持续发展措施等内容,欢迎下载使用。

这是一份备战2025年高考地理二轮专题复习课件55旅游地理,共60页。PPT课件主要包含了自然景观,人文景观,北京香山红叶,泰山日出,黄山日落,雨过天晴,农历八月十八,钱塘江大潮,青海湖鸟岛,适当距离仰视瀑布等内容,欢迎下载使用。