高中语文人教统编版必修 上册16.2* 登泰山记备课ppt课件

展开

这是一份高中语文人教统编版必修 上册16.2* 登泰山记备课ppt课件,文件包含16-2《登泰山记》教学课件pptx、16-2《登泰山记》教学设计docx等2份课件配套教学资源,其中PPT共35页, 欢迎下载使用。

2.抓住写景、抒情、说理完美结合的特点,探究文字背后藏而不露的情感。

3.知人论世,发现文人内心世界与自然风物的互动关系,理解作者乐观旷达的情怀。

1.欣赏文章描写的独特景色,体会姚鼐用词传神、真切生动、以神韵为宗的语言特色。

《跟着书本去旅行》节目组最后一站是泰山,让我们一起追随姚鼐的脚步,一同欣赏泰山风光。 本节课我们一起研读《登泰山记》,为节目制作做准备。

姚鼐,字姬传,一字梦谷,清代桐城人,杰出的散文家,桐城派集大成者。 他因室名惜抱轩而被人称为“惜抱先生”,著有《惜抱轩全集》,他所选编的《古文辞类纂》在近代是一部家传户诵的文章总集。

乾隆三十九年(1774),姚鼐四十二岁,以养亲为名,告归故里,途经泰安,与挚友泰安知府朱孝纯(字子颍)同上泰山,登日观峰之后,写下了这篇游记。

“记”是古代的一种文体,可以通过记人、记事、记物、记景,来抒发作者的感情和主张。“记”在唐代进入文苑,宋代其内容得到拓展,形式更加稳固,明清时主体性色彩更加浓厚,逐渐成熟稳固。 “游记”是“记”的一种。它是通过叙述游览过程、描写游览见闻来表达对大自然的热爱,表达对社会、人生的感悟的一种散文体裁,形式灵活自由。

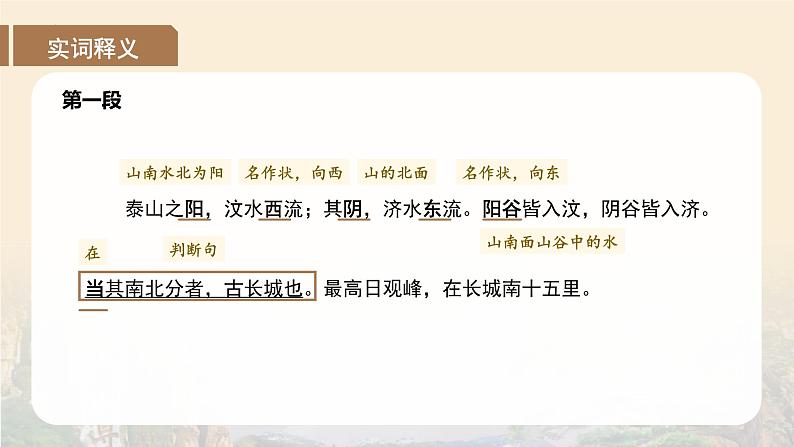

泰山之阳,汶水西流;其阴,济水东流。阳谷皆入汶,阴谷皆入济。当其南北分者,古长城也。最高日观峰,在长城南十五里。

余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清,穿泰山西北谷,越长城之限,至于泰安。是月丁未,与知府朱孝纯子颍由南麓登。四十五里,道皆砌石为磴,其级七千有余。泰山正南面有三谷。中谷绕泰安城下,郦道元所谓环水也。余始循以入,道少半,越中岭,复循西谷,遂至其巅。

古时登山,循东谷入,道有天门。东谷者,古谓之天门溪水,余所不至也。今所经中岭及山巅,崖限当道者,世皆谓之天门云。道中迷雾冰滑,磴几不可登。及既上,苍山负雪,明烛天南。望晚日照城郭,汶水、徂徕如画,而半山居雾若带然。

戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。大风扬积雪击面。亭东自足下皆云漫。稍见云中白若樗蒱数十立者,山也。极天云一线异色,须臾成五采。日上,正赤如丹,下有红光动摇承之。或曰,此东海也。回视日观以西峰,或得日或否,绛皓驳色,而皆若偻。

又作“樗蒲”,古代的一种赌博游戏,这里指博戏用的“五木”。五木两头尖,中间广平,立起来很像山峰。

亭西有岱祠,又有碧霞元君祠。皇帝行宫在碧霞元君祠东。是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。僻不当道者,皆不及往。

山多石,少土。石苍黑色,多平方,少圜。少杂树,多松,生石罅,皆平顶。冰雪,无瀑水,无鸟兽音迹。至日观数里内无树,而雪与人膝齐。 桐城姚鼐记。

通读文本,作者的情感发生了怎样的变化?请结合文本梳理。

第一段:总写泰山的地理形势,点出泰山及其最高峰——日观峰。第二段:记述登山经过,着力叙写登山的艰难和到达山巅后所见的景象。第三段:集中描写泰山日出的动人景象。第四段:介绍泰山的人文景观。第五段:介绍泰山的自然景观。

《跟着书本去旅行》节目组本期节目制作在即,让我们一起细读《登泰山记》,为节目制作建言献策。

请同学细读文本,品读写景的语句,为节目组拍摄自然风物提供依据。

既然是要重走名人足迹,我们就要了解姚鼐出游的基本信息。请大家快速浏览课文,寻找关键信息,回顾姚鼐的出游行程。

节目制作对画面的美感有着较高的要求,为了之后更有针对性地进行拍摄,请同学细读文本,选取你想要拍摄的景物推荐给节目组,并说明理由。

姚鼐登泰山后,他的老师刘大櫆在《朱子颍诗集序》中对此事评价:“乙未之春,姬传(姚鼐)以壮年自刑部告归田里,道过泰安,与子颍同上泰山,登日观,慨然想见隐君子之高风。”

作者笔下的泰山盛景寄寓了怎样的情感呢?

节目组预备以姚鼐的情感为线索贯穿始终,请同学们结合资料链接,探究文本中的幽微情思,为节目制作做好准备。

乾隆三十八年,清廷开四库全书馆,姚鼐被荐入馆充纂修官。总纂官为纪晓岚。乾隆三十九年,姚鼐“ 以病羸 ”“养双亲 ”为由上书致仕(辞官)。但是他对“ 自此将何征 ”仍然深感迷茫与彷徨。去秋始得《四库全书》一部,阅之,其持论大不公平。鼐在京时, 尚未见纪晓岚猖獗若此之甚,今观此,则略无忌惮矣。 岂不为世道忧邪?——姚鼐《与胡雒君书》余驽怯(愚钝懦弱)无状,又方以疾退,浮览山川景物,以消其沉忧(深沉的忧虑)。——姚鼐《晴雪楼记》

男儿自负乔岳身,胸有大海光明暾。即今同立岱宗顶,岂复犹如世上人。——姚鼐《岁除日与子颍登日观观日出作歌》归里后,姚鼐开启了持续后半生整整四十年的著书、授徒、讲学的生涯。他先后在扬州梅花书院、安庆敬敷书院、歙县紫阳书院、南京钟山书院主讲,培养了一大批弟子。《中国文学史》高度评价他所代表的桐城派:“规模之大、时间之久,统领清代文坛二百多年,为我国文学史所少见。”

除夕之夜冒雪登山,是因为和纪晓岚的矛盾之深不得排解,心怀愤懑;立于泰山之巅,见泰山奇景晚照日出,豪气冲天,发出了“即今同立岱宗顶,岂复犹如世上人”的呐喊,人生的郁结在无限的自然中变得微不足道;归里后的姚鼐潜心于著书、授徒、讲学,足见其心境已然开阔,确实有“隐君子之风”。

自然景物的描写,也是追寻人在万物万象中之定位。 困顿的人生,在这样的泰山日出的感召下,也会有所领悟。在美景这一表情密码之下,我们发现了作者的心境已然开阔,带着崇高之美。

如果说《赤壁赋》表现的是苏东坡的精神突围,那么《登泰山记》则展现了姚鼐精神救赎的历程。全文虽只写泰山之景,无一字提情,但在字里行间我们却能读出一个文人离开京城、决意放弃仕途转向归隐治学的勇敢与坚定。

古往今来,许多文人在经历人生的困境后,也曾从自然中寻得了慰藉,获得了超脱。宦海浮沉的苏轼在赤壁水月的静谧永恒中走出了精神的困境,失意迷茫的姚鼐在磅礴壮丽的泰山日出中实现人生的转折,颠沛流离的郁达夫在北平秋景的清静悲凉中丰富了心灵的境界,颇不宁静的朱自清在清华荷塘的喜悦哀愁中尽享了暂时的欢愉,颓废绝望的史铁生在古老地坛的生生不息中完成了自我的救赎。

为什么中国文人在生命困顿时都不约而同地在自然中寻求突围?

仁者乐山,智者乐水。——《论语》文章是案头的山水,山水是地上的文章。——(清)张潮《幽梦影》我发现自己特别想去的地方,总是古代文化和文人留下较深脚印的所在,说明我心底的山水 并不完全是自然山水,而是一种人文山水。这是中国历史文化的悠久魅力和它对我长期熏染造成的,要摆脱也摆脱不了。——余秋雨《文化苦旅》

从春秋时期开始,文人的情感便在山水中浸润。自然山水的寥廓与包容给遭受挫折和磨难的文人以情感的慰藉和精神的超越。因此,一个又一个文人自觉地走向山水,一代又一代文人将个体生命与山水熔铸,借以抒情、言志、明心,使每一寸山水都承载了千年未曾停歇的往事,承载了抚慰心灵,启迪智慧的力量,那么当你再次审视那片山水时,你往往看的不再是山水,而是过去。山水承载了文化,具有了灵魂,构建了中华民族“山水为骨,人文为魂”的人文山水。

一山一水总是情,最是文人悟人生。 暂将心事寄山水,物我两忘安心灵。

如果大家的成长过程中遇到磨难,希望你们也能从山水之中获得勇气,来一场心灵的远游。

1.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)A.本文是清代桐城人姚鼐所写的一篇登临泰山的游记。姚鼐此行是与知府朱孝纯之子朱颖一同登上泰山之顶的。B.作者按游踪进行描写。他从中谷登山,但是没有到古人所说的天门溪水即东谷去欣赏景色。C.作者重点描述了日观峰处的日出景观,通过对山水、风雪、日光的描写,勾画出一幅壮丽、优美的山水画;同时介绍了此处的历史遗迹。D.本篇游记的写景角度灵活,做到了远近结合、动静结合,同时运用了比喻的手法,使得泰山的景色更加形象生动。

2.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)(1)戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭,待日出。(2)是日观道中石刻,自唐显庆以来;其远古刻尽漫失。

“晦”,月底;“五鼓”,五更;“坐日观亭”,省略句,“坐(于)日观亭”。

“是日”,这一天;“远古刻”,更古老的石碑(石刻);“漫失”,模糊或缺失。

3.情境默写(1)《登泰山记》中描写日将出的两句是“ , ”。描写日已出的三句是“正赤如丹,下有红光,动摇承之”。(2)姚鼐《登泰山记》中写山顶雪景的句子是“ , ”。(3)《登泰山记》中写诸人登泰山途中经历的艰险的两句是“ , ”。(4) 在《登泰山记》中指出泰山南北两个河流的流入地点的句子是: , 。

阳谷皆入汶,阴谷皆入济。

极天云一线异色,须臾成五彩。

道中迷雾冰滑,磴几不可登。

相关课件

这是一份人教统编版必修 上册16.2* 登泰山记公开课ppt课件,共26页。PPT课件主要包含了泰山简介,交待泰山位置,记述登山过程,描绘日出美景,返记人文景观,补写自然景观,日出⑩,日出时,日出后,泰山日出图等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版必修 上册第七单元16(赤壁赋 *登泰山记)16.2* 登泰山记教案配套课件ppt,共41页。PPT课件主要包含了桐城派,梳理文脉,层次清晰,“哲理之风雪”等内容,欢迎下载使用。

这是一份语文必修 上册16.2* 登泰山记集体备课课件ppt,共60页。PPT课件主要包含了日出美景图,登泰山记,素养目标,作者简介,知识拓展,写作背景,题目解析,全文思路,概括介绍地理形势,南北分流等内容,欢迎下载使用。