2023~2024学年贵州省毕节市威宁县高二上学期期末地理试卷(解析版)

展开

这是一份2023~2024学年贵州省毕节市威宁县高二上学期期末地理试卷(解析版),共12页。试卷主要包含了选择题,综合题等内容,欢迎下载使用。

第Ⅰ卷(选择题,共48分)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

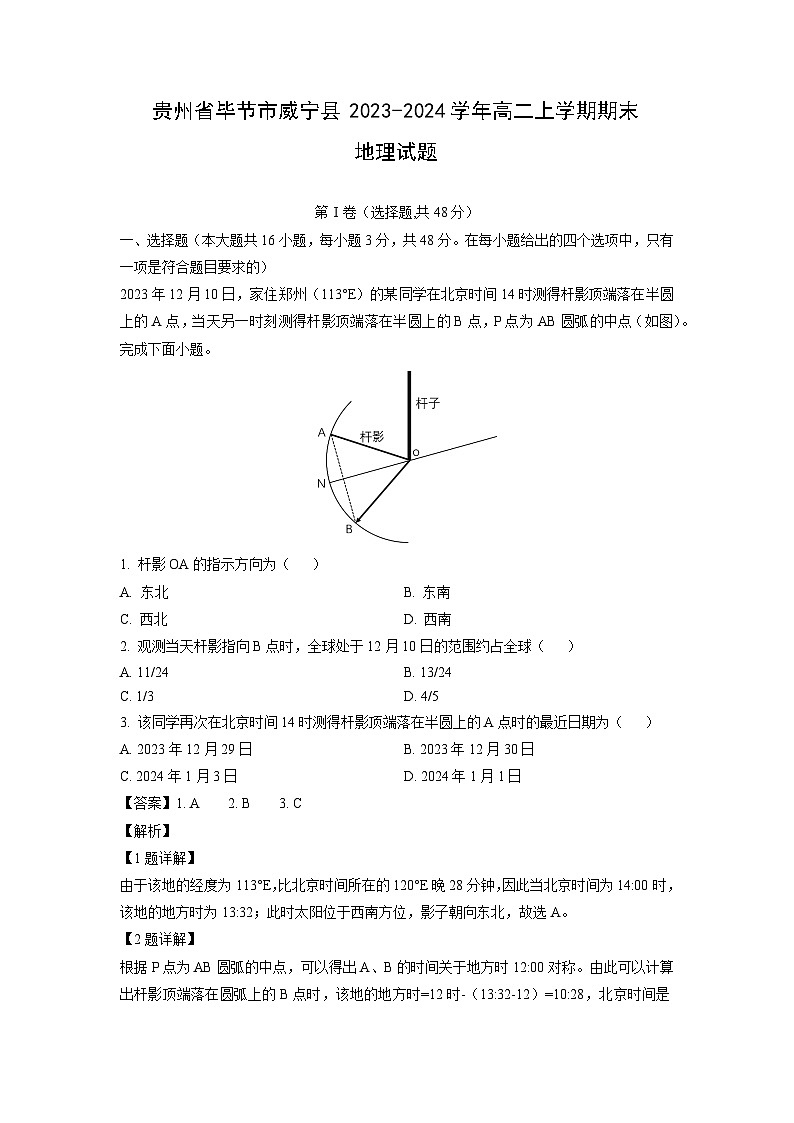

2023年12月10日,家住郑州(113°E)的某同学在北京时间14时测得杆影顶端落在半圆上的A点,当天另一时刻测得杆影顶端落在半圆上的B点,P点为AB圆弧的中点(如图)。完成下面小题。

1. 杆影OA的指示方向为( )

A. 东北B. 东南

C. 西北D. 西南

2. 观测当天杆影指向B点时,全球处于12月10日的范围约占全球( )

A. 11/24B. 13/24

C. 1/3D. 4/5

3. 该同学再次在北京时间14时测得杆影顶端落在半圆上的A点时的最近日期为( )

A. 2023年12月29日B. 2023年12月30日

C. 2024年1月3日D. 2024年1月1日

【答案】1. A 2. B 3. C

【解析】

【1题详解】

由于该地的经度为113°E,比北京时间所在的120°E晚28分钟,因此当北京时间为14:00时,该地的地方时为13:32;此时太阳位于西南方位,影子朝向东北,故选A。

【2题详解】

根据Р点为AB圆弧的中点,可以得出A、B的时间关于地方时12:00对称。由此可以计算出杆影顶端落在圆弧上的B点时,该地的地方时=12时-(13:32-12)=10:28,北京时间是10:56,东西12区区时为14:56,全球新日期约占14小时56分,约占全球13/24,故选B。

【3题详解】

该同学再次在北京时间14时测得杆影顶端落在半圆上的A点时的最近日期应与2023年12月10日关于冬至日对称,故为2024年1月3日,故选C。

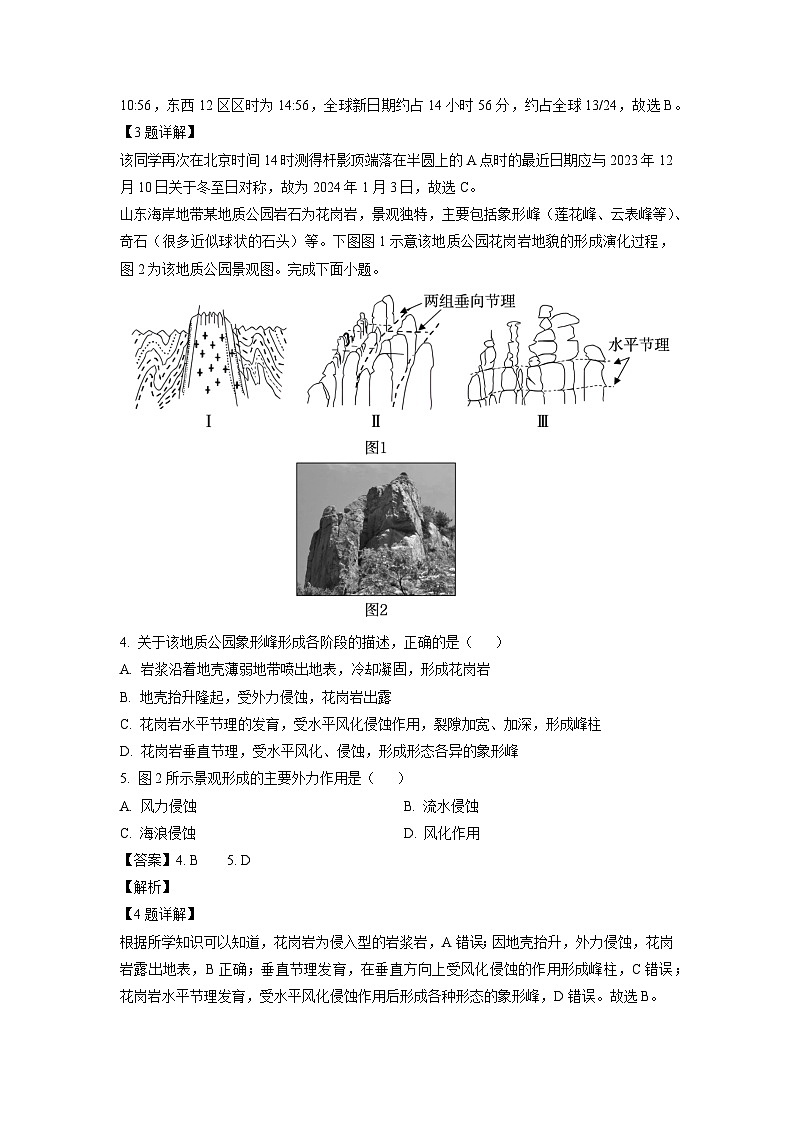

山东海岸地带某地质公园岩石为花岗岩,景观独特,主要包括象形峰(莲花峰、云表峰等)、奇石(很多近似球状的石头)等。下图图1示意该地质公园花岗岩地貌的形成演化过程,图2为该地质公园景观图。完成下面小题。

4. 关于该地质公园象形峰形成各阶段的描述,正确的是( )

A. 岩浆沿着地壳薄弱地带喷出地表,冷却凝固,形成花岗岩

B. 地壳抬升隆起,受外力侵蚀,花岗岩出露

C. 花岗岩水平节理的发育,受水平风化侵蚀作用,裂隙加宽、加深,形成峰柱

D. 花岗岩垂直节理,受水平风化、侵蚀,形成形态各异的象形峰

5. 图2所示景观形成的主要外力作用是( )

A. 风力侵蚀B. 流水侵蚀

C. 海浪侵蚀D. 风化作用

【答案】4. B 5. D

【解析】

【4题详解】

根据所学知识可以知道,花岗岩为侵入型的岩浆岩,A错误;因地壳抬升,外力侵蚀,花岗岩露出地表,B正确;垂直节理发育,在垂直方向上受风化侵蚀的作用形成峰柱,C错误;花岗岩水平节理发育,受水平风化侵蚀作用后形成各种形态的象形峰,D错误。故选B。

【5题详解】

图中所示景观为花岗岩球状分化形成的“石蛋地貌”,故选D。

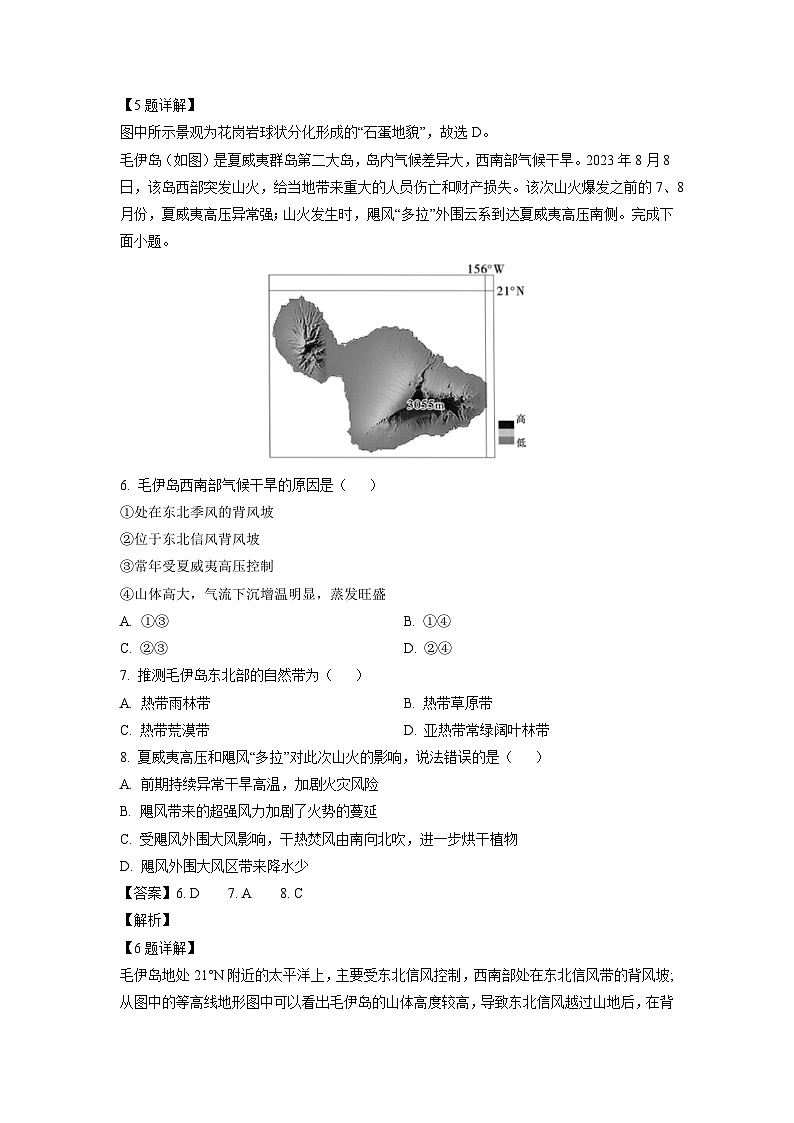

毛伊岛(如图)是夏威夷群岛第二大岛,岛内气候差异大,西南部气候干旱。2023年8月8日,该岛西部突发山火,给当地带来重大的人员伤亡和财产损失。该次山火爆发之前的7、8月份,夏威夷高压异常强;山火发生时,飓风“多拉”外围云系到达夏威夷高压南侧。完成下面小题。

6. 毛伊岛西南部气候干旱的原因是( )

①处在东北季风的背风坡

②位于东北信风背风坡

③常年受夏威夷高压控制

④山体高大,气流下沉增温明显,蒸发旺盛

A. ①③B. ①④

C. ②③D. ②④

7. 推测毛伊岛东北部的自然带为( )

A. 热带雨林带B. 热带草原带

C. 热带荒漠带D. 亚热带常绿阔叶林带

8. 夏威夷高压和飓风“多拉”对此次山火的影响,说法错误的是( )

A. 前期持续异常干旱高温,加剧火灾风险

B. 飓风带来的超强风力加剧了火势的蔓延

C. 受飓风外围大风影响,干热焚风由南向北吹,进一步烘干植物

D. 飓风外围大风区带来降水少

【答案】6. D 7. A 8. C

【解析】

【6题详解】

毛伊岛地处21°N附近的太平洋上,主要受东北信风控制,西南部处在东北信风带的背风坡;从图中的等高线地形图中可以看出毛伊岛的山体高度较高,导致东北信风越过山地后,在背风坡气流下沉的增温效果明显,降水稀少,同时蒸发强烈,导致气候干旱,②④正确,故选D。

【7题详解】

毛伊岛地处热带,四面环海,东北部常年处于东北信风的迎风地带,降水多,故自然带为热带雨林带,故选A。

【8题详解】

前期夏威夷高压异常强盛,受高压控制,当地气候异常高温干旱,加剧火灾风险,A说法正确;同时飓风“多拉”带来的超强东北风,加剧了毛伊岛上的火势的蔓延,B说法正确;受“多拉”飓风影响,干热的焚风由东向西吹,C说法错误;外围大风区只带来了大风,没有带来降水,D说法正确。故选C。

太平洋塔希提岛与澳大利亚达尔文两地(下左图)的海平面气压差值,称为南方涛动指数(SOI)。当SOI为负值,对应厄尔尼诺现象,当SOI为正值,对应拉尼娜现象。下右图为2021~2022年SOI逐月演变示意图。完成下面小题。

9. 据上右图判断2021~2022年赤道附近太平洋及东、西两岸大气和海水运动环流图应为( )

A. B.

C. D.

10. 2021~2022年该现象发生时,下列说法正确的是( )

A. 南美洲西海岸渔业减产B. 我国冬季出现暖冬

C. 登陆我国的台风偏少D. 澳大利亚东北部降水偏多

【答案】9. B 10. D

【解析】

【9题详解】

根据图示信息可知,2021~2022年SOI大部分时间为正值,说明出现拉尼娜现象,拉尼娜现象是指赤道附近中东太平洋海水温度异常偏低的现象,此时沃克环流增强,赤道附近中东太平地区盛行下沉气流,因此排除A,C,D;拉尼娜现象中,东南信风势力增强,会使南赤道暖流增强,太平洋表层海水由东部大量向西部流动,太平洋西部热带海区暖海水增多,海水下沉明显,而太平洋东部表层海水减少,海底冷海水上涌补偿,因而南美洲西海岸上升流增强,B符合题意。故选B。

【10题详解】

根据图示信息可知,2021~2022年SOI为正值,说明出现拉尼娜现象。东南信风的势力增强,南美洲西海岸上升流增强,营养物质增多,渔业应增产,排除A;亚洲东部的海陆热力性质差异增大,我国冬季风势力增强,出现冷冬,排除B;南赤道暖流增强,太平洋西部热带海区水温升高,气温升高,上升气流增强,降水增多,登陆我国台风增多,排除C。太平洋的西部即澳大利亚东北部由于水温增高,上升气流增强,降水增多,D符合题意,故选D。

海拉尔河发源于大兴安岭西侧,两岸森林、草原等资源丰富。流域内广泛分布有多年冻土,且处于我国东北多年冻土区南界附近。1970年以来受气候变暖影响,东北多年冻土区南界北移50~120km,导致流域部分多年冻土分布地区退化为季节冻土区。冻土位于地下一定深度,可以起到阻隔其上下水体交换的作用。下左图示意海拉尔河流域及水文站位置,下右图示意4个水文站各月径流量。完成下面小题。

11. 坝后水文站出现“双峰”现象,其形成原因是( )

①前峰:地下水补给量最大

②前峰:春季,气温回升快,季节性积雪大量融化

③后峰:夏季气温高,冰川融水补给量大

④后峰:夏季,降水量增多

A. ①④B. ①③

C. ②④D. ②③

12. 1970年以来,该河1~3月径流量增加13%~20%,从水循环角度分析海拉尔河该时段径流量显著增加的主要原因( )

A. 流域内降水增多

B. 流域内地表水下渗减少

C. 该时段地下水补给河流水量增加

D. 全球变暖,积雪提前融化

13. 冻土退化加剧海拉尔河流域森林、牧草退化,其合理解释是( )

①表层土壤水分下渗增加,表层土壤含水量减少

②蒸发加剧,降水减少

③土壤有机质分解加快,肥力降低

④风蚀、淋溶作用加剧,肥力降低

A. ①②③B. ①③④

C. ②③④D. ①②④

【答案】11. C 12. C 13. B

【解析】

【11题详解】

由图可知,坝后水文站以上河段,流域面积大,支流多,峰值水量大;该地位于我国东北,4~5月,气温回升快,春季季节性积雪融化形成春汛,即前峰,②正确,①错误;该地处于温带季风气候区,7~8月,降水量增多,形成后峰;该地无永久性冰川,④正确,③错误。C正确,ABD错误。故选C。

【12题详解】

由“1970年以来受气候变暖影响,东北多年冻土区南界北移50~120km,导致流域部分多年冻土分布地区退化为季节冻土区”可知,全球变暖,导致冻土退化;冻土退化使得地表水下渗增多,地下径流增加,造成流域地下水储量增大,该时段河流处在枯水期,主要补给水源为地下水,地下水增多,导致该时段地下水补给河流水量增加,C正确。故选C。

【13题详解】

结合所学知识可知,冻土退化会导致表层土壤水分下渗,表层土壤含水量减少,森林、牧草因缺水而退化,①正确;温度升高后土壤有机质分解加快,受淋溶作用增强,肥力降低,不利于森林、牧草的生长,③④正确;蒸发加剧,降水减少与冻土退化没有直接关系,②错误。B正确,ACD错误。故选B。

温尼伯湖是哈得孙湾西南部的大型淡水湖,为古冰川湖残迹。冰川消融初期,湖水曾经通过红河注入密西西比河。随着冰川进一步消融,湖水改由纳尔逊河注入哈得孙湾,湖面逐渐保持稳定。下图示意目前温尼伯湖及周边水系。完成下面小题。

14. 根据材料指出温尼伯湖从形成初期至湖面稳定,湖泊面积的变化是( )

A. 先变大后变小B. 一直变大

C. 先变大后变小再变大D. 先变小再变大

15. 推测温尼伯湖湖水外泄通道改变的原因( )

A. 纳尔逊河河道比南部红河、密西西比河解封晚

B. 纳尔逊河河道地势低于密西西比河

C. 红河河床地势始终高于湖面

D. 流水侵蚀使纳尔逊河河床低于红河

16. 温尼伯湖外泄通道的改变对红河水文特征的影响是( )

A. 径流量增大B. 径流量季节变化减少

C. 河流结冰期缩短D. 出现凌汛现象

【答案】14. A 15. A 16. D

【解析】

【14题详解】

温尼伯湖湖面面积的变化主要受冰川补给量的影响;冰川消融初期,补给量大,湖泊水量增加,面积增大;后随着冰川进一步消融,冰川面积减小,补给量减小,加上全球变暖,蒸发加剧,湖面萎缩,故选A。

【15题详解】

由材料“大陆冰川消融初期,温尼伯湖湖水曾经通过红河流入密西西比河。随着冰川进一步消融,温尼伯湖湖水改由纳尔逊河注入哈得孙湾”可知,冰川消融初期,北部的纳尔逊河未解封,南部红河、密西西比河已经解封,湖水通过红河注入密西西比河,随着冰川进一步消融,纳尔逊河河道解封;又因为纳尔逊河河床地势比红河低,湖水更易排入纳尔逊河;随着湖泊水位下降,红河河床地势高于湖面,湖水无法通过红河排出,故改道注入哈得孙湾。纳尔逊河河床低于红河而非密西西比河。纳尔逊河河床低于红河,主要是冰川侵蚀的结果,BCD均错误。故选A。

【16题详解】

温尼伯湖原来水位较高,其排泄通道为向南的红河,所以补给红河的水量较多,使得红河径流量大,湖泊补给使得红河流量季节变化小,且自北向南流动不会发生凌汛。后由于温尼伯湖水位降低,改为由纳尔逊河注入哈得孙湾,使得红河流向发生变化,且湖泊水不再补给红河,红河的径流量减小,没有湖泊的调节作用,红河水位季节变化增大,A、B错误;河流由自北向南流动改为自南向北流动,纬度较高,有结冰期,自较低纬度向较高纬度流动,初春和秋末冬初会发生凌汛,河流结冰期缩短是全球气候变暖导致,而非河流改道所致,C错误。故选D。

第Ⅱ卷(综合题,共52分)

二、综合题。

17. 阅读图文材料,完成下列要求。

2023年12月16日,烟台和威海分别发布暴雪黄色、橙色预警,强冷空气流经渤海和黄海海面在山东半岛北侧登陆,在烟台、威海形成冷流降雪。12月份也是烟台、威海冷流降雪发生频率最高,降雪量最大的月份。下图为山东半岛冷流降雪示意图。

(1)分析黄、渤海对于冷流气团性质的影响。

(2)指出A、B两处降水类型,并画出B处降雪形成机制示意图。

(3)分析烟台和威海12月份冷流降雪频率最高的原因。

【答案】(1)黄渤海水温较高,利于海水蒸发,增加冷流气团的湿度;海水温度较高,向大气输送热量,提高冷流气团的温度,使冷流气团增温增湿。

(2)类型:A:地形雨(雪);B:锋面雨((雪)。

示意图如下:(标出冷、暖气团,并用箭头画出运动方向;画出锋面、云层、雨(雪)线;标出南、北方向。

(3)12月,冷空气势力增强,气温迅速下降;黄渤海水温下降速度慢且滞后;海—气温差达一年中最大;海洋对冷空气增温增湿效果最明显,因此12月的冷流降雪量多且强度大。

【解析】

【小问1详解】

由于海陆热力性质差异,冬季,海洋降温比陆地慢,温度高于陆地,黄渤海水温较高,利于海水蒸发,海域上空水汽较充足,由图可见,冷流气团来源于黄渤海北岸陆地,为干冷气流,冷流气团流经黄渤海时,受海域影响,湿度增加;冷流气团流经温度较高的海域,由于大气和海水温差更大,利于海水热量输送向大气,加之海水蒸发,也向大气输送热量,导致冷流气团温度升高。

【小问2详解】

干冷空气南下,在B处与洋面上暖湿空气相遇,形成冷锋,暖湿空气被迫抬升冷凝,形成降雪;受海洋影响,南下的干冷空气经过洋面后变得暖湿,在半岛北侧的A处受地形抬升冷凝,形成降雪。

B处降雪是由于冷空气南下,在洋面上与暖湿空气相遇,形成冷锋,暖湿空气被迫抬升冷凝,形成降雪。故绘图时需注意暖气团在冷气团上方且向暖气团被迫向上爬升,降雪主要在冷气团一侧。如下图所示:

【小问3详解】

由材料可知,冷流降雪和冬季风相关。12月,陆地降温速度快,海洋降温明显滞后于陆地,海陆温差大,冬季风势力强,气温降低速度快,此时,源自陆地的冷空气南下后,黄渤海区域海—气温差达到最大,此时,海气相互作用强,黄渤海海域对冷流气团产生的增温增湿效果最为明显,水汽充足的气流南下到达山东半岛北部沿海,受低山丘陵阻挡抬升,水汽遇冷凝华,形成高强度降雪。

18. 阅读图文材料,完成下列要求。

河床纵剖面是指由河源至河口的河床最低点的连线剖面。青藏高原东南部的帕隆藏布江某段河床纵剖面呈阶梯状形态。受地质条件和气候等因素的影响,该地地质灾害多发。近几十年来,在该河段有湖泊发育。下图示意该段河床纵剖面形态。

(1)分析第Ⅰ段河床纵剖面阶梯状形态形成的自然原因。

(2)描述第Ⅱ段河床2007年以来河床纵剖面的变化,并分析原因。

(3)分析第Ⅰ段河床纵剖面形态不稳定的原因。

【答案】(1)地处高山地区和板块交界处,地形陡峭,岩石破碎、冰川堆积物丰富;降水和高山冰雪融水量大,易发滑坡、崩塌、泥石流;滑坡、崩塌、泥石流搬运的物质堵塞河道,形成的多个堰塞湖;多个堰塞湖的存在,导致每个堰塞湖所在河段流速减缓,泥沙堆积增强,河床抬升,形成阶梯状的形态。

(2)变化:河床不断抬高。

原因:滑坡、泥石流、崩塌等搬运大量泥沙进入河道,使河流含沙量增大;使第Ⅱ段河床流水堆积速度大于侵蚀速度,河床不断抬高。

(3)多级堰塞湖储水量大,堰塞体由滑坡、泥石流、崩塌等搬运的松散物质组成,不够稳固,可能会发生垮塌,使大量湖水下泄,流水侵蚀作用增强,河床形态发生演变;该区域可能会再次发生滑坡、泥石流、崩塌等,形成新的堰塞体、堰塞湖和阶梯状河床。

【解析】

【小问1详解】

由材料“受地质条件和气候等因素的影响,该地地质灾害多发。近几十年来,在该河段有湖泊发育”可知,青藏高原东南部位于横断山区,山高谷深,位于亚欧板块与印度洋板块的交界处,地壳活跃,山区断层发育,地形陡峭,岩石破碎、冰川堆积物丰富;受东南季风、西南季风及高山冰雪融雪的影响,夏半年径流量大,易诱发滑坡、崩塌、泥石流;滑坡、泥石流搬运的物质易在河谷相对狭窄处堵塞河道形成的堰塞湖;一系列的堰塞湖的形成导致每个堰塞湖所在河段流速减缓,泥沙堆积增强,河床抬升,河床坡度趋缓,最终形成阶梯状的形态。

【小问2详解】

读图,对比2007年纵剖面、现状纵剖面、未来可能稳定状态纵剖面可知,第Ⅱ段河床2007年以来河床的海拔不断升高,河床不断抬高。由上一题可知,该区域滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害发生频率高,当地质灾害发生时,地表大量泥沙、碎屑物带入河道使河流含沙量大增;第Ⅱ段河床泥沙淤积的速度大于河床被侵蚀的速度,导致河床堆积物变多,河床变浅,河床不断抬高。

【小问3详解】

河床纵剖面形态不稳定是冲淤变化的结果。由所学知识可知,堰塞体由滑坡、泥石流、崩塌等搬运的松散物质组成,稳固性差,当地降水丰富、冰雪融水量大,山高谷深,多级堰塞湖储水量大,当堰塞湖的水位上升到一定高度时,冲毁堰塞体,使大量湖水短时间下泄,对下游河床的侵蚀作用增强,导致河床形态发生变化;该区域位于板块交界处,山区断层发育,受地质及降水的影响,可能会再次发生滑坡、泥石流、崩塌等,再次形成新的堰塞体、堰塞湖和阶梯状河床,循环往复,导致河床纵剖面形态不稳定。

19. 阅读图文材料,完成下列要求。

黄河三角洲是世界上淤积速度最快的三角洲,每年新增陆地约25平方千米;多年平均降水量556mm,年平均降水日数67天,夏季降水约占全年2/3;土壤盐碱化严重。下左图为黄河三角洲示意图,下右图为珠江三角洲示意图。

(1)分析黄河三角洲增长速度快的原因。

(2)分析黄河三角洲土壤盐碱化程度远高于珠江三角洲的原因。

【答案】(1)黄河流经黄土高原,黄土高原水土流失严重,黄河含沙量大,入海泥沙多;入海口处坡度平缓,河流流速减慢,泥沙堆积作用强;海水侵蚀作用弱。

(2)与珠江三角洲相比,黄河三角洲降水少,淋溶作用弱;蒸发旺盛,返盐时间长;地下水含盐量高,表层土壤盐分累积多。

【解析】

【小问1详解】

三角洲是沉积地貌,可从物源、动力条件、沉积环境等角度展开分析。根据所学知识可知,黄河流经黄土高原地区,黄土高原地区以黄土地貌为主,黄土土质疏松,易被侵蚀,水土流失严重,黄河含沙量较大,携带大量泥沙注入海洋;黄河入海口处地势平坦,坡度较小,受到海水的顶托作用,河流流速降低,携带的泥沙在入海口处沉积下来,形成河口三角洲;黄河入海口处洋流和海浪作用较弱,海水侵蚀作用较弱。

【小问2详解】

盐碱化是地下水将盐分带至土壤表层,蒸发后盐分在土壤表层富集。根据材料信息“多年平均降水量556mm,年平均降水日数67天”可知,黄河三角洲地区与珠江三角洲地区相比,降水量较少,土壤淋溶作用较弱,地表盐分难以被淋溶下去;黄河三角洲地区降水较少,以晴朗天气为主,蒸发旺盛,土壤盐分在地表集聚;黄河三角洲地区地下水含盐量较高,大量盐分在土壤表层集聚,导致土壤盐碱化。

相关试卷

这是一份2023~2024学年贵州省安顺市高二上学期期末地理试卷(解析版),共12页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份2023~2024学年贵州省贵阳市高二上学期期末地理试卷(解析版),共10页。试卷主要包含了单项选择题,综合题等内容,欢迎下载使用。

这是一份贵州省毕节市威宁县2023-2024学年高二上学期期末地理试题(原卷版+解析版),文件包含精品解析贵州省毕节市威宁县2023-2024学年高二上学期期末地理试题原卷版docx、精品解析贵州省毕节市威宁县2023-2024学年高二上学期期末地理试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共20页, 欢迎下载使用。