安徽省滁州市多校2024-2025学年上学期11月八年级联考物理试卷

展开

这是一份安徽省滁州市多校2024-2025学年上学期11月八年级联考物理试卷,共16页。试卷主要包含了单选题,填空题,作图题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。

1.在使用刻度尺测量物体长度时,下列说法中正确的是( )

A. 若刻度尺的零刻度线磨损,则不能测出准确结果

B. 用多次测量求平均值的方法能够减小误差

C. 读数时,估读的位数越多越准确

D. 只要方法正确,认真测量,误差是可以避免的

【答案】B

【解析】【分析】

用刻度尺进行长度的测量有其固有的规则要求,如果不按使用规则进行测量就会出现测量错误,但即使按正确的规则测量,也会出现测量值与真实值之间的差异,这称之为误差,误差只能减小,不能避免。

熟悉刻度尺的使用要求,正确认识误差与错误的区别,是我们进行长度测量必须掌握的。

【解答】

A.刻度尺的零刻度线如果磨损,可以从其它刻度处开始测量,读数时减去前面的刻度就可以了,故A不符合题意;

B.每次测量值与真实值之间都有误差,为了减小误差可以用多次测量求平均值的方法,故B符合题意;

C.刻度尺读数要求估读到分度值的下一位,是为了提高测量的精确度,但估读位数过多便失去了意义,也无法实现,故C不符合题意;

D.误差是在测量方法正确的情况下,测量值与真实值之间的差异,误差只能减小,不能避免,认真测量也不可以避免误差的,故D不符合题意。

故选B。

2.中央电视台《朗读者》栏目深受观众喜爱,它用朗读的方式来传达一种精神力量。关于其中的物理知识,下列说法正确的是( )

A. 朗读者的声音很大是因为声音的频率很高

B. 空气中,声音的传播速度约为3×108m/s

C. 观众主要依据音调区分主持人和朗读者的声音

D. 朗读时,朗读者的声带振动产生声音

【答案】D

【解析】A.朗读者的声音很大是因为声音的振幅大,响度大,故A错误;

B.声音在15℃的空气中传播速度约为340m/s,故B错误;

C.主要依据音色区分主持人和朗读者的声音,故C错误;

D.发声的物体一定在振动,朗读时,朗读者的声带振动产生声音,故D正确。

故选D。

3.对厨房中的热现象描述或原理解释错误的是( )

A. 新鲜蔬菜装入保鲜盒后再放入冰箱,是为了减缓水分的蒸发

B. 冬天厨房的窗玻璃上经常形成水雾,水雾出现在厨房窗玻璃外侧

C. 揭开蒸笼盖时需避开热蒸气,因为热蒸气烫伤往往比开水烫伤的伤情更严重

D. 麻花用油炸而不用水煮才能变黄变焦,是因为油的沸点比水的沸点高

【答案】B

【解析】解:A、新鲜蔬菜装入保鲜盒后再放入冰箱,是为了减缓水分的蒸发,故A正确;

B、冬天厨房的窗玻璃上经常形成水雾,由于厨房内温度高,所以是厨房内的水蒸气遇冷液化成小液滴,所以水雾出现在厨房窗玻璃内侧,故B错误;

C、揭开蒸笼盖时需避开热蒸气,因为热蒸气烫伤往往比开水烫伤的伤情更严重,故C正确;

D、麻花用油炸而不用水煮才能变黄变焦,是因为油的沸点比水的沸点高,故D正确。

故选:B。

(1)液体的温度越高蒸发越快;液体的温度越低蒸发越慢;

(2)液化指物质由气态转变成液态,液化要放热;

(3)热蒸气烫伤往往比开水烫伤的伤情更严重;

(4)油的沸点比水的沸点高。

本题考查了热现象的相关知识,我们要熟练掌握知识点。

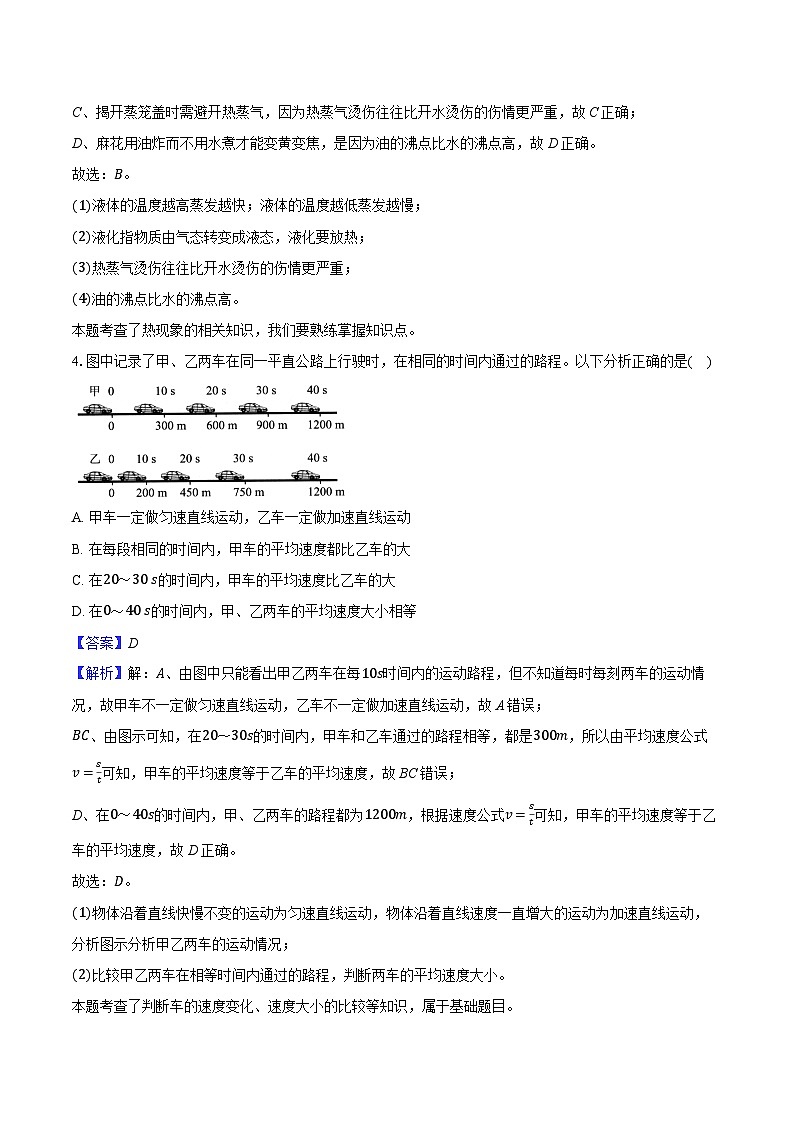

4.图中记录了甲、乙两车在同一平直公路上行驶时,在相同的时间内通过的路程。以下分析正确的是( )

A. 甲车一定做匀速直线运动,乙车一定做加速直线运动

B. 在每段相同的时间内,甲车的平均速度都比乙车的大

C. 在20~30 s的时间内,甲车的平均速度比乙车的大

D. 在0~40 s的时间内,甲、乙两车的平均速度大小相等

【答案】D

【解析】解:A、由图中只能看出甲乙两车在每10s时间内的运动路程,但不知道每时每刻两车的运动情况,故甲车不一定做匀速直线运动,乙车不一定做加速直线运动,故A错误;

BC、由图示可知,在20〜30s的时间内,甲车和乙车通过的路程相等,都是300m,所以由平均速度公式v=st可知,甲车的平均速度等于乙车的平均速度,故BC错误;

D、在0~40s的时间内,甲、乙两车的路程都为1200m,根据速度公式v=st可知,甲车的平均速度等于乙车的平均速度,故D正确。

故选:D。

(1)物体沿着直线快慢不变的运动为匀速直线运动,物体沿着直线速度一直增大的运动为加速直线运动,

分析图示分析甲乙两车的运动情况;

(2)比较甲乙两车在相等时间内通过的路程,判断两车的平均速度大小。

本题考查了判断车的速度变化、速度大小的比较等知识,属于基础题目。

5.如图是八个相同的玻璃瓶,装有高度不同的水。用筷子分别敲击瓶口,下列说法正确的是( )

A. 声音主要是由瓶内空气振动产生的B. 声音主要是由玻璃瓶振动产生的

C. a瓶的音调最低D. d瓶的音调最低

【答案】B

【解析】略

6.如图所示,是某游泳爱好者在游泳上岸后站立时的情境示意图,由图可知( )

A. 蒸发和沸腾是液化的两种方式

B. 所有气体在温度降到足够低时都可以液化

C. 水在蒸发的过程中要吸热,使水和它依附的人体温度上升

D. 图中游泳爱好者的姿势是为了减少水分的蒸发

【答案】D

【解析】A、蒸发和沸腾是汽化的两种方式,说法错误,不符合题意;

B、所有气体都可以采用降低温度的方式可以液化,说法正确,与题意无关,不符合题意;

C、人从水中上岸后,身上有水,水在蒸发的过程中要吸热,使水和它依附的人体温度降低,说法错误,不符合题意;

D、图中游泳爱好者双臂抱拢在胸前,减小了身体的面积,从而减小了蒸发,说法正确,符合题意.

故选D.

7.如图所示,小明把盛有水的纸盒放在火焰上,做“纸锅烧水”的实验。下列有关说法中正确的是( )

A. 未加热前,纸锅里的水不发生汽化现象

B. 水烧开后持续吸热,温度不断升高

C. 纸锅上方的“白气”是水蒸气先汽化再液化的结果

D. 水烧开时纸盒并未燃烧,这是因为水的沸点低于纸的着火点

【答案】D

【解析】解:A、纸锅里的水未加热前,虽然不能沸腾,但会蒸发,所以水会发生汽化现象,故A错误;

B、水烧开后持续吸热,温度不变,故B错误;

C、纸锅里的水上方冒出“白气”,实际是小水珠,是水先汽化后液化形成的,故C错误;

D、纸锅中盛着水,水在一个标准大气压下沸点是100℃,纸锅受水的影响,温度不会超过100℃,没有达到纸的着火点,所以纸锅不会燃烧,故D正确。

故选:D。

(1)汽化包括蒸发和沸腾两种方式,蒸发在任何温度下都会发生;

(2)沸腾时的规律:液体沸腾时要不断吸收热量,但温度保持在沸点不变;

(3)物质由液态变为气态的过程叫汽化;物质由气态变为液态的过程叫液化;

(4)物体要燃烧的条件之一是温度要达到着火点。

此题考查的是不同的物态变化现象及发生条件和特点,属于热现象基本规律的应用,难度不大。

二、填空题:本大题共9小题,共18分。

8.2023年4月2日,2023石家庄马拉松赛在裕华东路火炬广场鸣枪开跑。来自国内外3万名选手一同踏上赛道,用脚步丈量城市之美。跑步过程中以路边的树木为参照物,参赛选手是______(选填“静止”或“运动”)的;赛道的长度约4.2×104m,排名第一的选手用时约137min,这名选手跑完全程的平均速度约为______m/s。(结果保留一位小数)

【答案】运动 5.1

【解析】解:在跑步过程中,运动员的位置相对于路边的树木在不断发生变化,所以以路边的树木为参照物,参赛选手是运动的。

排名第一的选手跑完全程的平均速度约为v=st=4.2×104m137×60s≈5.1m/s。

故答案为:运动;5.1。

被研究的物体和选定为参照物的物体之间发生位置变化,被研究的物体是运动的,否则是静止的;知道选手通过的路程和时间,根据速度公式求出选手的运动速度。

(1)本题考查平均速度的计算,知道物体的运动路程、时间、速度中的任意两者,根据速度公式求出第三者,是很简单的计算。

(2)一个物体的运动状态的确定,关键取决于所选取的参照物,所选取的参照物不同,得到的结论也不一定相同,这就是运动和静止的相对性。

9.汽车两侧的后视镜是 (填“平面镜”“凸面镜”或“凹面镜”)。如图甲,轿车司机从右后视镜中观察到一辆越野车,下一时刻越野车在后视镜中的位置如图乙所示,越野车相对于轿车是 (填“运动”或“静止”)的,后视镜中越野车的像是光的 形成的。

【答案】凸面镜

运动

反射

【解析】略

10.如图所示,小红在检查视力时,她在镜中看到的“视力表”与她距离为_____m。检查完后,她向靠近平面镜的方向走去的过程中,镜中的“她”大小_____(填“变大”“变小”或“不变”)。

【答案】4.2;不变

【解析】【分析】

根据平面镜成像特点可知,平面镜成正立等大的虚像,平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,物体到平面镜的距离与像到平面镜的距离相等。

平面镜成像特点是平面镜成像习题的重要依据,一定要熟练掌握平面镜成像特点。

【解答】

由图可知,视力表距离平面镜2.3m,则视力表的像距离平面镜也为2.3m,

小红距离平面镜为2.3m−0.4m=1.9m,则她在镜中看到的“视力表”与她距离为:2.3m+1.9m=4.2m,检查完后她向靠近平面镜的方向走去,由于平面镜成正立、等大的虚像,则镜中像的大小将不变。

故答案为:4.2;不变。

11.如图所示,是光在空气和玻璃两种介质中传播的路线,则______(选填“OA、OB或OC”)是折射光线,折射角是______(填度数)。

【答案】OC 35°

【解析】解:由图可知,∠BOM′=60°,所以∠BON=90°−30°=60°,

同理∠AON=60°,

根据反射角等于入射角,所以NN′为法线,MM′为界面,

而折射光线和入射光线分别位于法线两侧,

则OC一定为折射光线,BO为入射光线,OA为反射光线。

由图可知,折射角为:∠CON′=90°−55°=35°。

故答案为:OC;35°。

光的反射定律的内容:反射光线与入射光线、法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居在法线的两侧;反射角等于入射角。

光的折射规律的内容:入射光线、法线、折射光线在同一平面内,折射光线和入射光线分别位于法线两侧,当光线从空气射入其它透明介质时,折射角小于入射角;当光线从其它介质斜射入空气时,折射角大于入射角。

此题首先根据反射角和入射角相等,找出法线,从而确定界面,然后根据折射光线和入射光线的关系确定出折射光线、入射光线、反射光线。

此题考查了光的反射定律、光的规律定律的应用,首先要掌握定律的内容,根据反射角与入射角之间的关系确定法线,从而确定界面,则可首先确定出折射光线,根据折射光线与入射光线的关系确定出入射光线,最后确定反射光线。

12.香水的主要成分是易燃酒精。如图甲所示为三瓶香水,透明玻璃瓶盖形状各异,容易在阳光下引发火灾的有______(填字母),因为它们对光线有______作用;如图乙所示,一束光经过一个透镜后会聚于主轴上的A点,取掉透镜后,光会聚于B点,则该透镜是______透镜。

【答案】a、c 会聚 凹

【解析】解:如图所示,透明玻璃瓶盖形状各异,最容易在阳光下引发火灾的有ac,中间厚,边缘薄,是凸透镜,对光有会聚作用,最容易在阳光下引发火灾;

凹透镜对光线有发散作用;放上透镜的会聚点A要比不放透镜的会聚点B更要远离透镜,由此可知,该透镜对光线有发散作用,所以该透镜是发散透镜即凹透镜。

故答案为:a、c;会聚;凹。

(1)凸透镜有会聚作用故又称聚光透镜;

(2)凹透镜对光线有发散作用。

本题考查透镜对光线的作用,难度不大。

13.如图所示,小明透过水滴状的鱼肝油胶囊观察积木,发现上面的数字“9”变成了“6”,则此像是 (选填“虚”或“实”)象,与该成像原理相同的光学仪器是 ;若想让“6”变大一些,可将积木与胶囊的距离 .

【答案】实;照相机;变小

【解析】【分析】

本题考查了凸透镜成像规律的应用,属于基础题。

凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立缩小的实像,此时u>2f,2f>v>f,应用于照相机;凸透镜成实像时,物距变小,像距变大,像变大。

【解答】

解:上面的数字“9”变成了“6”,成倒立缩小的实像,所以是u>2f,2f>v>f,应用于照相机。若想让“6”变大一些,可以适当减小物距,即减小积木和胶囊的距离。

故答案为:实;照相机;变小。

14.雷雨交加的夜里,小刚同学看到闪电后约3s听到雷声,小刚同学先看到闪电后听到雷声,是因为光在空气中的传播速度比声音在空气中的传播速度______,小刚距雷电产生的地方大约______m。(声音在空气中传播速度约为340m/s)

【答案】快 1020

【解析】解:打雷和闪电是在空中同时产生的,因为光在空气中的传播速度(约3×108m/s)远远的大于声音在空气中的传播速度(约340m/s),所以我们先看到闪电,后听到雷声;

由v=st得小刚距雷电产生的地方的距离:

s=vt=340m/s×3s=1020m。

故答案为:快;1020。

(1)根据光在空气中的传播速度(约为3×108m/s)和声音在空气中的传播速度(约为340m/s)的大小关系做出解答;

(2)雷声和闪电同时发生,闪电传播速度快,闪电的传播时间可以忽略不计,已知声速与雷声的传播时间,根据公式s=vt可求小刚距雷电产生的地方的距离。

此题考查对于声速和光速的了解及利用速度公式求距离的计算,关键知道闪电和雷声是同时发生的,闪电的传播时间忽略不计,看到闪电后到听到雷声这段时间就是雷声传播的时间。

15.如图,某次小姚同学在黑暗的实验室里让白光通过三棱镜,在后面的光屏上呈现了彩色光带,这个现象叫做光的______,AB是彩色光带的边缘,把光屏分成①、②、③三个区域,用温度计测试不同区域内光的热效应时,其中能让温度计示数明显升高的区域是______,将荧光物质涂在白屏上,荧光物质发光的区域应该是______(以上两空选填“①”、“②”或“③”)。

【答案】色散 ① ③

【解析】解:在黑暗的实验室里让白光通过三棱镜,在后面的光屏上呈现了彩色光带,这个现象叫做光的色散;

太阳光经三棱镜后发生色散,图中位置从A到B依次呈现红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的色光,它们在②区域;

红光之外是红外线,红外线的热效应很强,红外线能使温度计示数升高很快,即在①区域;

紫光之外是紫外线,紫外线能使荧光物质发光,因此,将荧光物质涂在白屏上,荧光物质发光的区域应该是③区域。

故答案为:色散;①;③。

(1)该题是光的色散实验,实验证明了太阳光是由多种色光组成的;根据光的色散分解出的七种色光的顺序可做出解答;

(2)在红光之外是红外线,红外线的热效应强,主要依靠红外线;在紫光之外是紫外线,紫外线能使荧光物质发光。

此题考查学生对光的色散的灵活掌握,同时也考查了对红外线、紫外线特点及应用的了解。

16.小华喝水时不小心在物理书上滴了一滴水,透过水滴看书,他发现书上的文字变大了,这是由于此时的水滴相当于一个________(选填“凹”或“凸”)透镜,书上的文字经过水滴后形成放大的________(选填“实”或“虚”)像。小华拿一个放大镜位于水滴上方,慢慢调节放大镜和水滴间的距离,发现能看清水滴下更微小的物体,这时它们的作用相当于一个________(选填“显微镜”或“望远镜”)。

【答案】凸;虚;显微镜

【解析】【解答】(1)因为小水滴中间比边缘厚,所以小水滴就相当于凸透镜;透过水滴看书,蚊子在凸透镜的一倍焦距以内,成正立、放大的虚像,

(2)小水滴相当于显微镜的物镜,能成一个倒立、放大的像,放大镜相对于显微镜的目镜,它们的共同作用相对于显微镜,所以更能看清玻璃板下的微小物。

故答案为:凸透;虚像;显微镜

【分析】(1)根据小水滴起到了放大镜的作用,通过透镜中间和边缘的厚薄判断是凸透镜还是凹透镜。

(2)根据显微镜的工作原理解答此题:显微镜的物镜相当于投影仪的镜头,使物体成倒立、放大的实像;目镜的作用相当于一个放大镜,使物镜成的实像,通过目镜再成一个正立、放大的虚像。经过两次凸透镜的放大作用,使微小的物体放大许多倍。

本题考查了放大镜、望远镜、显微镜的原理,采用显微镜这个实例作为突破口,对于凸透镜的成像规律是一个较高的应用,了解物镜和目镜的成像原理是解答此题的关键。

三、作图题:本大题共1小题,共2分。

17.根据图中的折射光线,作出入射光线的大致位置,同时作出反射光线。

【答案】解:当光由空气斜射入水中时,入射角大于折射角,据此在法线左侧的空气中作出入射光线;

因反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,据此在法线右侧的空气中作出反射光线,如图所示:

【解析】光的折射规律:折射光线、入射光线、法线在同一个平面内,折射光线、入射光线分居法线两侧,当光由空气斜射入水中时,折射角小于入射角,据此作出大致的入射光线;

光的反射定律:反射光线、入射光线、法线在同一个平面内,反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,据此作出准确的反射光线。

本题的易错点在作入射光线,关键是根据光的传播方向和介质种类确定入射角和折射角的大小关系。

四、实验探究题:本大题共3小题,共18分。

18.如图甲是小西设计的能进行“探究水沸腾时温度变化的特点”和“探究冰熔化时温度的变化规律”实验的装置

(1)甲图中,按照实验规范要求,调整铁圈确定其高度时,_______(选填“需要”或“不需要”)点燃酒精灯;

(2)图甲装置中有两处明显的错误,请指出其中的一处:________。采用“水浴法”加热,可以减慢升温速度,还能使冰________;

(3)改正错误后开始实验,观察并记录温度计A的示数,作出如图乙所示的图像,分析图像可知冰是_______(选填“晶体”或“非晶体”);t1∼t2时刻试管中的物质处于________(选题“固”“液”“固液共存”)状态;

(4)观察并记录温度计B的示数,第10min时示数如图甲所示,读数为________℃,根据记录的温度绘制出图丙的图像,由图像知道,当地的大气压________(选填“高于”、“等于”或“低于”)1个标准大气压;

(5)烧杯中的水已经沸腾,且A、B两温度计示数相同时,试管中的水________(选填“会”或“不会”)沸腾;

(6)结合乙丙实验图象可知,冰熔化过程和水沸腾过程具有的共同特点是________和_______。

【答案】 需要 A试管中的温度计的玻璃泡没有没入碎冰中 受热均匀 晶体 固液共存 98 低于 不会 吸收热量 温度不变

【解析】(1)[1]为了利用酒精灯的外焰加热,组装实验装置时,需要点燃酒精灯,观察火焰的外焰与铁圈的位置来调整铁圈的高度。

(2)[2]由图甲知道,存在的错误有两处,分别是:A试管中的温度计的玻璃泡没有没入碎冰中,不能测量温度;烧杯中的温度计接触了烧杯的底部,测量温度不准。

[3]水浴法能使物质均匀受热,减缓升温的速度,还能使试管受热均匀。

(3)[4]由图乙知道,冰在熔化过程中温度不变,持续吸热,因此冰是晶体;

[5]图乙中,t1~t2阶段试管中的物质在熔化过程中,处于固液共存状态,此过程中温度不变,但持续加热,因此内能增加。

(4)[6]由图甲知道,温度计每个小格对应的温度为1℃,所以第10min时,温度计的示数为98℃。

[7]水沸腾后温度不变,由图丙知道,水的沸点为99℃;在1个标准大气压下水的沸点是100℃,气压越高,水的沸点越高,因此当地气压低于1个标准大气压.

(5)[8]水沸腾时要满足两个条件:达到沸点和持续吸热;由于水沸腾时温度不变,且A、B两温度计示数相同,则试管中的水虽然可以到达沸点,但无法从烧杯中的水吸收热量,因此试管中的水不会沸腾。

(6)[9][10]由冰的熔化图像和水的沸腾图像发现,冰熔化过程持续吸热温度不变,水达到沸点后温度不变,持续吸热,故冰的熔化过程和水的沸腾过程有着相同的特点:都需要吸收热量,温度都不变。

19.洋洋同学在探究“凸透镜成像规律及应用”的活动中,选用了焦距未知的凸透镜。

(1)将凸透镜安装在光具座上,用平行光作光源,移动光屏,在光屏上得到一个最小最亮的光斑,如图甲所示,则该凸透镜的焦距为______cm。

(2)将蜡烛、凸透镜、光屏依次安装在光具座上,并调整蜡烛火焰、凸透镜及光屏三者的中心,使其大致在______上,为实验探究做好准备。

(3)如图乙所示,将点燃的蜡烛移到标尺10cm处,再移动光屏,直到在光屏上得到一个______、______的______像为止。生活中______就是利用这一成像原理来工作的。

(4)在图乙所示情况下,保持光屏和凸透镜的位置不变,将蜡烛向左移动一段距离后,为了在光屏上再次得到清晰的像,应在凸透镜左侧附近安装一个焦距适当的______。

A.凸透镜 B.凹透镜

(5)如图乙所示,保持凸透镜的位置不变,对调蜡烛光屏,则光屏上的像________(“清晰”、“不清晰”)

(6)若保持凸透镜位置不变,将蜡烛移动到标尺35cm刻度线处,会在光屏上得到一个倒立______的实像。生活中______就是利用这一成像原理来工作的。

(7)如果用不透明纸板将凸透镜上半部分遮住,结果______。

A.没有影响 B.不能成像 C.成一半的像 D.仍能成完整的像,但亮度变暗。

【答案】 (1)10.0;(2)同一高度;(3)倒立、缩小、实、照相机;(4)B;(5)清晰(6)放大;投影仪;(6)D

【解析】【分析】

本题考查的是探究凸透镜成像的规律实验以及凸透镜成像的规律,属于基础题;

(1)焦距为焦点到光心的距离,即透镜到光屏的距离。

(2)组装器材时,为了像出现在光屏中心,要求蜡烛、凸透镜、光屏三者的中心大致在同一高度。

(3)凸透镜的成像规律为:

当物距大于2倍焦距时,则像距在1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、缩小的实像。此时像距小于物距,像比物小,物像异侧。应用:照相机、摄像机。

当物距小于2倍焦距、大于1倍焦距时,则像距大于2倍焦距,成倒立、放大的实像。此时像距大于物距,像比物大,物像异侧。应用:投影仪、幻灯机、电影放映机。

当物距等于1倍焦距时,则不成像,成平行光射出。

当物距小于1倍焦距时,则成正立、放大的虚像。此时像距大于物距,像比物大,物像同侧。应用:放大镜。

【解答】

(1)由图中,平行光线经凸透镜后会聚到一点,说明凸透镜对光线具有会聚作用;光屏上得到的最小、最亮的光斑便是凸透镜的焦点,所以焦距为60.0cm−50.0cm=10.0cm;

(2)蜡烛、凸透镜、光屏,三者在同一条直线上,三者的中心大致在同一高度,像才能呈在光屏的中心;

(3)将点燃的蜡烛移到标尺10cm处,此时的物距为u=50cm−10cm=40cm>2f,在光屏上成倒立缩小的实像,照相机就是利用此原理制成的;

(4)在图乙所示情况下,保持光屏和凸透镜的位置不变,将蜡烛向左移动一段距离后,物距变大,像距变小,成像于光屏前,不移动光屏,为了使光屏上可成像,由于凹透镜对光有发散作用,应在凸透镜左侧附近安装一个焦距适当的凹透镜,才能在光屏上再次得到清晰的像,故选B;

(5)若保持凸透镜位置不变,对调蜡烛光屏,则原来的物距变成像距,原来的像距变成物距,根据折射光路的可逆性可知,此时可在光屏上得到清晰的像;

(6)若保持凸透镜位置不变,将蜡烛移动到标尺35cm处,此时物距为u=50cm−35cm=15cm,处于蜡烛位于1倍焦距和2倍焦距之间,所以成倒立放大的实像,应用于投影仪;

(7)遮住凸透镜的上半部,物体上任一点射向凸透镜的下半部,经凸透镜折射后,照样能会聚成像,像的大小不发生变化,折射光线减少,会聚成的像变暗,故D正确,ABC错误,故选D。

故答案为: (1)10.0;(2)同一高度;(3)倒立、缩小、实、照相机;(4)B;(5)清晰(6)放大;投影仪;(6)D

20.如图,小美同学做“探究平面镜成像特点”实验。

(1)小美做实验时,看到了两个不重合的像,它们是玻璃板前后两个面反射形成的,为消除此影响,可选用________(填“厚”或“薄”)一些的玻璃板。用玻璃板代替平面镜是为了便于确定像的________。为了便于比较像与物的大小关系,应选择大小________(填“相同”或“不相同”)的两只蜡烛A、B。

(2)将蜡烛A点燃,竖立放在玻璃板的前面,将蜡烛B(不点燃)竖立放在玻璃板后面移动,直到看上去蜡烛B跟蜡烛A的像________。

(3)标记蜡烛A、B的位置,测得蜡烛B到镜面的距离________(填“小于”“等于”或“大于”)蜡烛A到镜面的距离。

(4)当蜡烛A远离玻璃板时,像会________(填“靠近”或“远离”)玻璃板,像的大小(填“变小”“不变”或“变大”)。

(5)将一个光屏竖立在像的位置(与玻璃板平行),光屏上无法呈现蜡烛的像,说明平面镜所成的像是________(填“虚”或“实”)像。

【答案】(1)薄位置相同(2)完全重合(3)等于(4)远离不变(5)虚

【解析】略

五、计算题:本大题共3小题,共24分。

21.在电闪雷鸣的雨夜,我们总是先看到闪电再听到雷声。小明想利用所学的物理知识估测雷电发生处离他所在的位置有多远,当他看到闪电时开始计时,经过6s后听到雷声。(v声=340m/s,光速c=3×108m/s),求:

(1)雷电发生处离小明所在位置的距离;

(2)闪电到达小明的位置所需要的时间。

【答案】解:(1)雷电发生处离小明所在位置的距离为:

s=v声t声=340m/s×6s=2040m;

(2)闪电到达小明的位置所需要的时间为:

t电=sv=2040m3×108m/s=6.8×10−6s。

故答案为:(1)雷电发生处离小明所在位置的距离为2040m;

(2)闪电到达小明的位置所需要的时间为6.8×10−6s。

【解析】(1)将空气中的声速和雷声传播所用时间代入速度公式计算即可;

(2)闪电经过的距离和雷声经过的距离相同,利用t=sv求闪电到达小明的位置所需要的时间。

此题考查了速度公式的应用,属常规题型。

22.国之重器“蛟龙号”载人潜水器下潜深度已突破7000m,世界领先。“蛟龙号”潜水器在某次下潜之前,用声呐向该海域的海底发出超声波,经过16s声呐接收到回声信号。“蛟龙号”从海水表面匀速下潜到1800m深处,需要1小时。(声音在海水中的传播速度为1500m/s)

求:(1)该海域的深度为多少?

(2)“蛟龙号”的下潜速度是多少m/s?

【答案】(1)12000m;(2)0.5m/s

【解析】解:(1)因为声音传播到海底的时间为总时间的一半,则声音传播到海底的时间

t=12×16s=8s

该海域的深度

s=vt=1500m/s×8s=12000m

(2)“蛟龙号”下潜时间

t′=1h=3600s

“蛟龙号”的下潜速度

v′=s′t′=1800m3600s=0.5m/s

答:(1)该海域的深度为12000m;

(2)“蛟龙号”的下潜速度是0.5m/s。

23.汽车遇到意外情况时需要紧急刹车,这需要司机经历反应和制动两个过程,在司机的反应过程中汽车做匀速运动。在制动过程中汽车做减速运动。有一辆汽车正以36km/h的速度在平直的公路上行驶,求:

(1)此车50分钟行驶的路程是多少?

(2)该车突然遇到紧急情况刹车,在司机的反应过程中汽车行驶了7米,则司机的反应时间是多少秒?

(3)若制动过程用了3秒,汽车在两个过程中共前进了29.6米,求从司机发现情况到汽车停下,汽车的平均速度是多少?

【答案】(1)3×104m;(2)0.7s;(3)8m/s

【解析】解:(1)由 v=st 知道,此车50分钟行驶的路程是

s=vt=36km/h×50min=10m/s×50×60s=3×104m

(2)在司机的反应过程中汽车行驶了7米,则司机的反应时间是

t′=s′v=7m10m/s=0.7s

(3)从司机发现情况到汽车停下,所用时间为

t″=0.7s+3s=3.7s

汽车的平均速度是

v′=s″t″=

答:(1)此车50分钟行驶的路程是3×104m;

(2)司机的反应时间是0.7s;

(3)从司机发现情况到汽车停下,汽车的平均速度是8m/s。

相关试卷

这是一份安徽省滁州市凤阳县多校2024-2025学年八年级(上)月考物理试卷,共17页。试卷主要包含了单选题,填空题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。

这是一份安徽省滁州市多校2024-2025学年上学期11月九年级联考物理试卷,共17页。试卷主要包含了单选题,填空题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。

这是一份安徽省滁州市多校2024-2025学年九年级(上)12月第三次检测物理试卷,共12页。试卷主要包含了单选题,填空题,实验探究题,计算题等内容,欢迎下载使用。