所属成套资源:九年级初中化学上册同步【精品】讲义(新沪教版)(学生版+解析)

沪教版(2024)九年级上册(2024)第1节 化学反应发生的条件导学案

展开

这是一份沪教版(2024)九年级上册(2024)第1节 化学反应发生的条件导学案,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版411化学反应发生的条件1教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版411化学反应发生的条件1学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共55页, 欢迎下载使用。

板块导航

01/学习目标 明确内容要求,落实学习任务

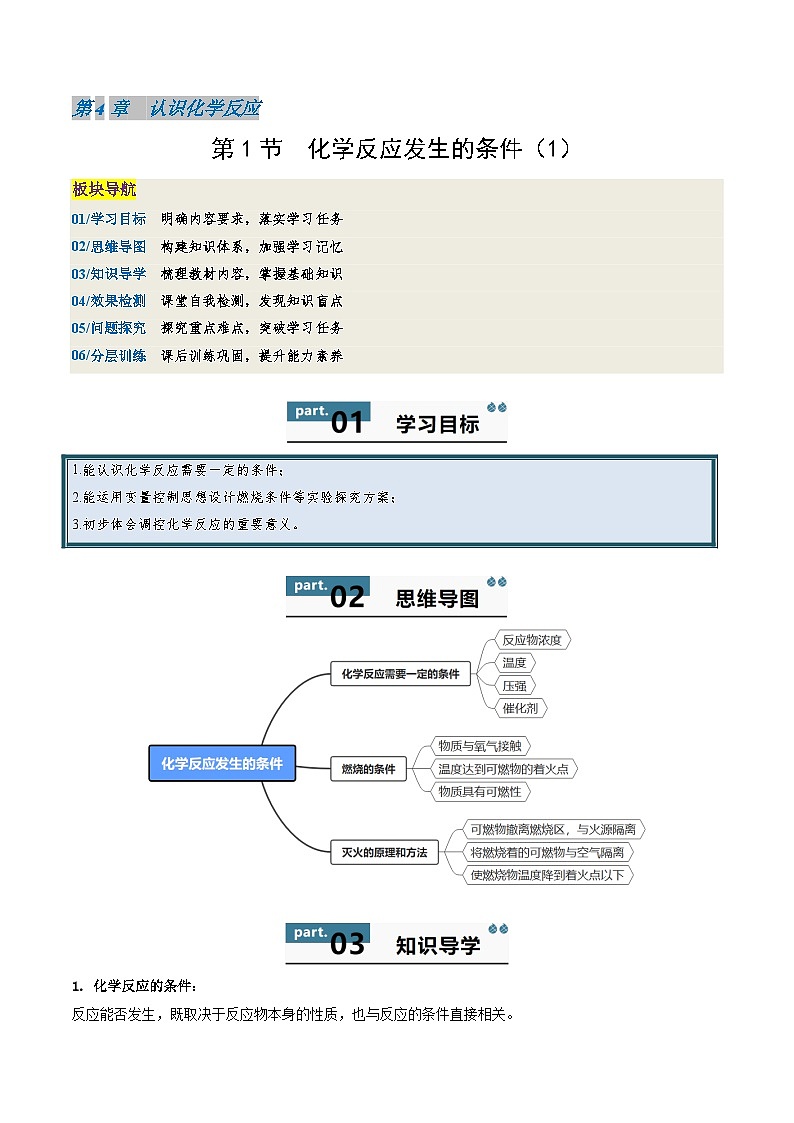

02/思维导图 构建知识体系,加强学习记忆

03/知识导学 梳理教材内容,掌握基础知识

04/效果检测 课堂自我检测,发现知识盲点

05/问题探究 探究重点难点,突破学习任务

06/分层训练 课后训练巩固,提升能力素养

1. 化学反应的条件:

反应能否发生,既取决于反应物本身的性质,也与反应的条件直接相关。

2. 影响化学反应的条件:反应物的浓度、温度、压强、催化剂

3.燃烧是一种发光、放热的剧烈的化学反应。

4.燃烧的条件:物质具有可燃性;可燃物与氢气接触;可燃物的温度达到着火点。

着火点:可燃物达到燃烧所需的最低温度 ,是可燃物本身的性质, 不会 (填会或不会)随外界温度的改变而改变。

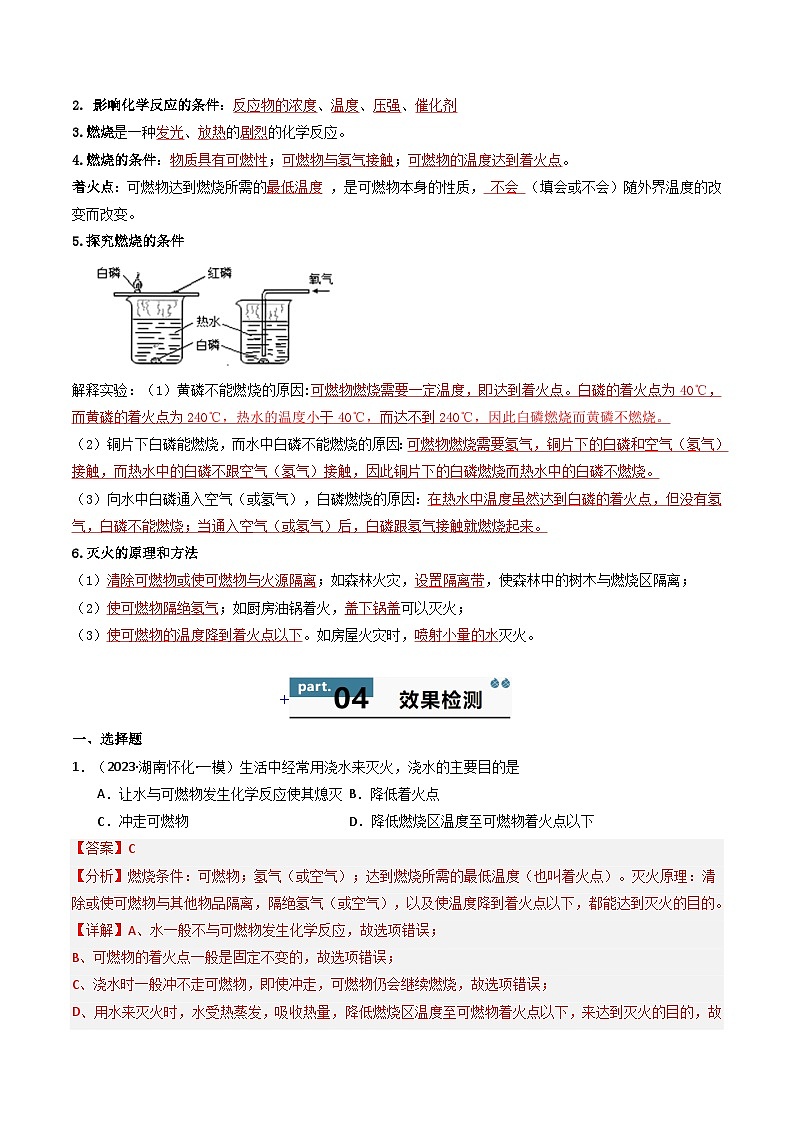

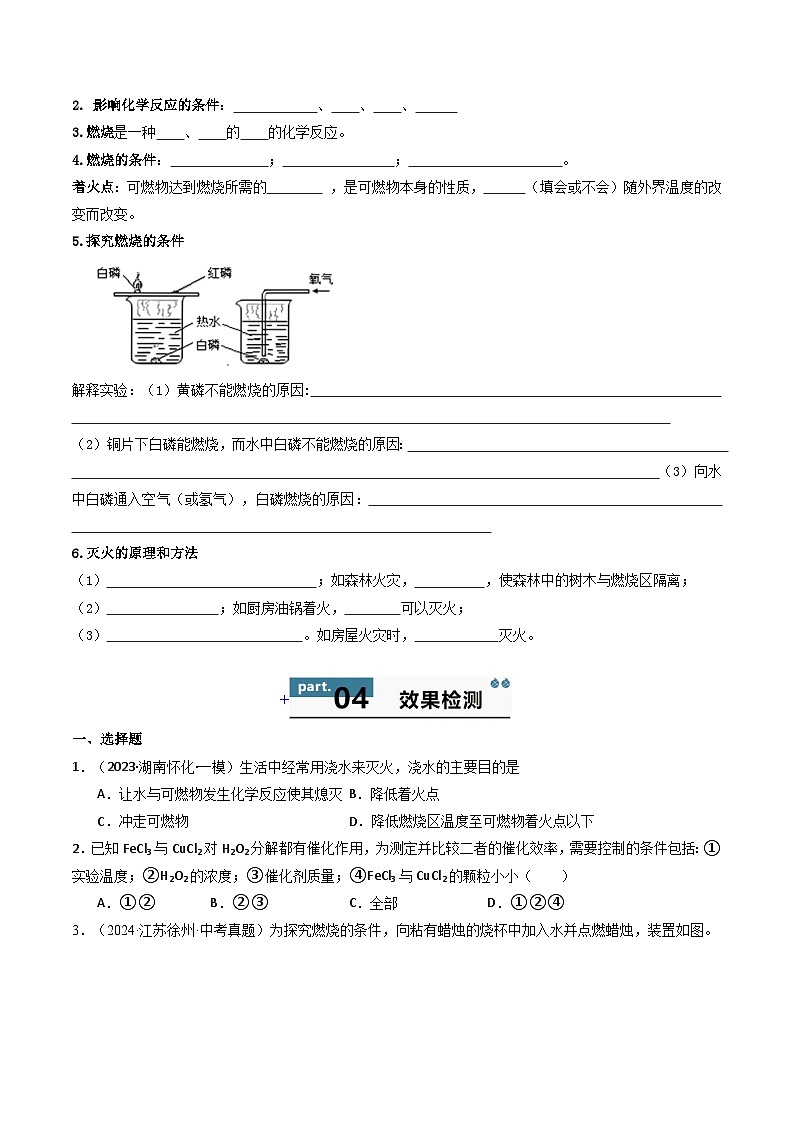

5.探究燃烧的条件

解释实验:(1)黄磷不能燃烧的原因:可燃物燃烧需要一定温度,即达到着火点。白磷的着火点为40℃,而黄磷的着火点为240℃,热水的温度小于40℃,而达不到240℃,因此白磷燃烧而黄磷不燃烧。

(2)铜片下白磷能燃烧,而水中白磷不能燃烧的原因:可燃物燃烧需要氢气,铜片下的白磷和空气(氢气)接触,而热水中的白磷不跟空气(氢气)接触,因此铜片下的白磷燃烧而热水中的白磷不燃烧。

(3)向水中白磷通入空气(或氢气),白磷燃烧的原因:在热水中温度虽然达到白磷的着火点,但没有氢气,白磷不能燃烧;当通入空气(或氢气)后,白磷跟氢气接触就燃烧起来。

6.灭火的原理和方法

(1)清除可燃物或使可燃物与火源隔离;如森林火灾,设置隔离带,使森林中的树木与燃烧区隔离;

(2)使可燃物隔绝氢气;如厨房油锅着火,盖下锅盖可以灭火;

(3)使可燃物的温度降到着火点以下。如房屋火灾时,喷射小量的水灭火。

+

一、选择题

1.(2023·湖南怀化·一模)生活中经常用浇水来灭火,浇水的主要目的是

A.让水与可燃物发生化学反应使其熄灭B.降低着火点

C.冲走可燃物D.降低燃烧区温度至可燃物着火点以下

【答案】C

【分析】燃烧条件:可燃物;氢气(或空气);达到燃烧所需的最低温度(也叫着火点)。灭火原理:清除或使可燃物与其他物品隔离,隔绝氢气(或空气),以及使温度降到着火点以下,都能达到灭火的目的。

【详解】A、水一般不与可燃物发生化学反应,故选项错误;

B、可燃物的着火点一般是固定不变的,故选项错误;

C、浇水时一般冲不走可燃物,即使冲走,可燃物仍会继续燃烧,故选项错误;

D、用水来灭火时,水受热蒸发,吸收热量,降低燃烧区温度至可燃物着火点以下,来达到灭火的目的,故选项错误;

。

2.已知FeCl3与CuCl2对H2O2分解都有催化作用,为测定并比较二者的催化效率,需要控制的条件包括:①实验温度;②H2O2的浓度;③催化剂质量;④FeCl3与CuCl2的颗粒小小( )

A.①②B.②③C.全部D.①②④

【答案】B

【详解】用控制变量法研究影响化学反应速率的因素时,要保持某一变量不同,其他变量相同;在比较FeCl3与CuCl2对H2O2分解的催化效果时,变量是FeCl3与CuCl2,则要控制其他变量相同,即需要控制相同的变量有①实验温度;②H2O2的浓度;③催化剂质量;④FeCl3与CuCl2的颗粒小小;。

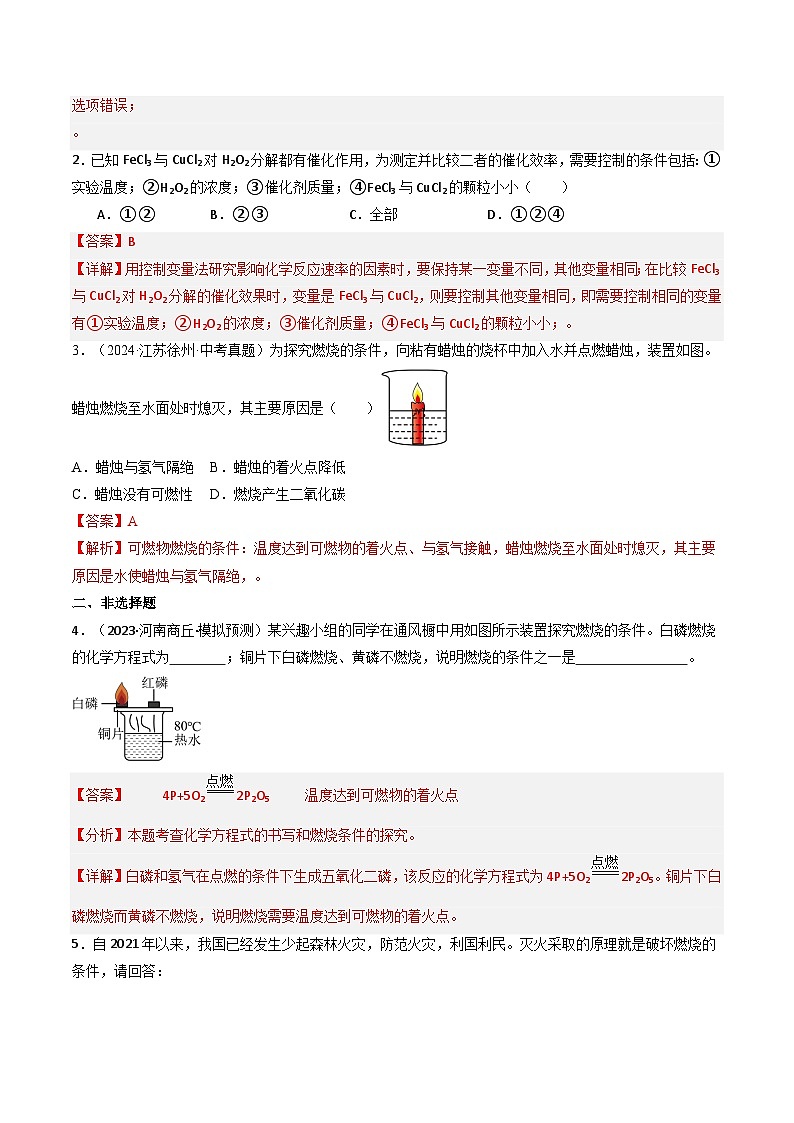

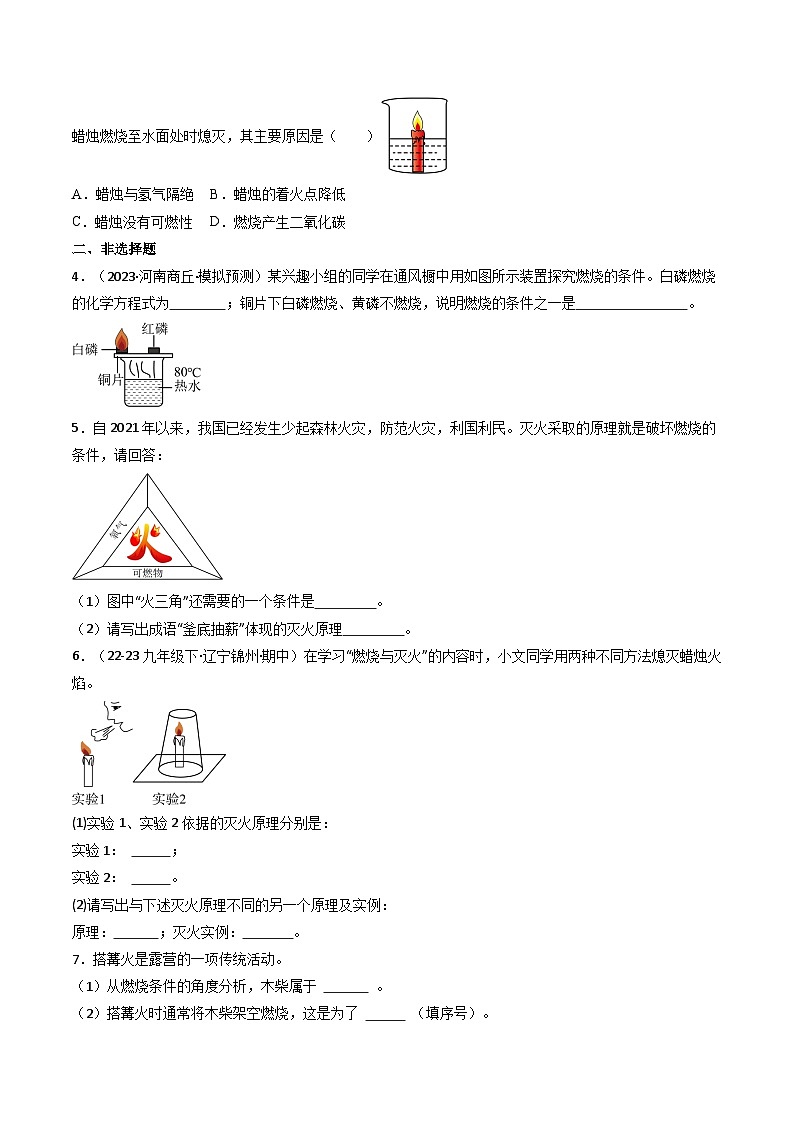

3.(2024·江苏徐州·中考真题)为探究燃烧的条件,向粘有蜡烛的烧杯中加入水并点燃蜡烛,装置如图。蜡烛燃烧至水面处时熄灭,其主要原因是( )

A.蜡烛与氢气隔绝B.蜡烛的着火点降低

C.蜡烛没有可燃性D.燃烧产生二氧化碳

【答案】A

【解析】可燃物燃烧的条件:温度达到可燃物的着火点、与氢气接触,蜡烛燃烧至水面处时熄灭,其主要原因是水使蜡烛与氢气隔绝,。

二、非选择题

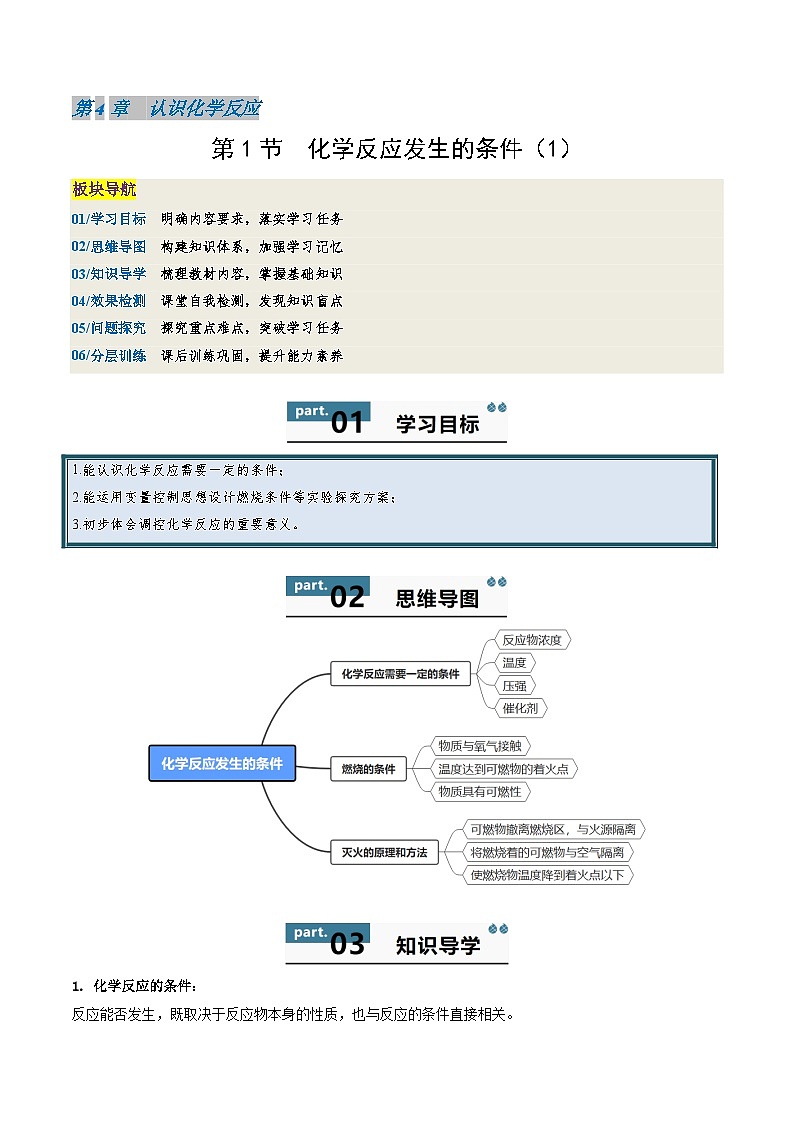

4.(2023·河南商丘·模拟预测)某兴趣小组的同学在通风橱中用如图所示装置探究燃烧的条件。白磷燃烧的化学方程式为 ;铜片下白磷燃烧、黄磷不燃烧,说明燃烧的条件之一是 。

【答案】 4P+5O22P2O5 温度达到可燃物的着火点

【分析】本题考查化学方程式的书写和燃烧条件的探究。

【详解】白磷和氢气在点燃的条件下生成五氧化二磷,该反应的化学方程式为4P+5O22P2O5。铜片下白磷燃烧而黄磷不燃烧,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点。

5.自2021年以来,我国已经发生少起森林火灾,防范火灾,利国利民。灭火采取的原理就是破坏燃烧的条件,请回答:

(1)图中“火三角”还需要的一个条件是 。

(2)请写出成语“釜底抽薪”体现的灭火原理 。

【答案】 温度达到可燃物的着火点 清除可燃物

【详解】(1)燃烧的条件是可燃物、氢气、温度达到可燃物的着火点;故填温度达到可燃物的着火点;

(2)成语“釜底抽薪”的意思是说把锅底下的木柴抽出来,灭火原理是清除可燃物。

6.(22-23九年级下·辽宁锦州·期中)在学习“燃烧与灭火”的内容时,小文同学用两种不同方法熄灭蜡烛火焰。

(1)实验1、实验2依据的灭火原理分别是:

实验1: ;

实验2: 。

(2)请写出与下述灭火原理不同的另一个原理及实例:

原理: ;灭火实例: 。

【答案】(1) 降低温度至可燃物的着火点以下 隔绝空气(或氢气)

(2) 清除可燃物 森林着火时,设置隔离带(或其它合理答案)

【详解】(1)实验1吹灭蜡烛,是降低温度至可燃物的着火点以下,达到灭火的目的;

实验2中过一段时间蜡烛熄灭,是因为氢气耗尽,是隔绝氢气(或空气),达到灭火的目的;

(2)灭火的原理:清除或使可燃物与其他物品隔离,隔绝氢气(或空气);使温度降到着火点以下。故另一个原理是:清除可燃物,如森林着火时,设置隔离带。

7.搭篝火是露营的一项传统活动。

(1)从燃烧条件的角度分析,木柴属于 。

(2)搭篝火时通常将木柴架空燃烧,这是为了 (填序号)。

A加快散热

B降低木柴的着火点

C使木柴与空气充分接触

(3)用沙土可以盖灭篝火,其灭火原理为 。

【答案】 可燃物 C 隔绝氢气

【详解】(1)从燃烧条件的角度分析,木柴属于可燃物;故填:可燃物;

(2)A.点燃篝火时,将木柴架空些,目的是增小木柴与氢气的接触面积,使燃烧更充分,而不是加快散热速度,故选项A错误;

B.点燃篝火时,将木柴架空些,目的是增小木柴与氢气的接触面积,使燃烧更充分,而不是降低木柴着火点,故选项B错误;

C.点燃篝火时,将木柴架空些,目的是增小木柴与氢气的接触面积,使燃烧更充分,故选项C错误。

故填:C。

(3)用沙土可以盖灭篝火,其灭火原理为隔绝氢气;故填:隔绝氢气。

8.(23-24九年级下·陕西铜川·期中)《三国演义》中的赤壁之战,曹操率百万水师乘船横渡长江,声势浩小,却被周瑜的火攻和孔明“借”来的东风打得小败而逃。用燃烧三要素回答以下问题:

(1)周瑜的士兵将“火箭”射进曹军的连环木船下,“火箭”能使木船着火的原因是 。木船的主要成分由碳元素组成,木船着火的文字表达式为 。

(2)起火后曹军的部分船只逃脱,这些船没有被烧的原因是 。

(3)孔明“借”来的东风不仅将火势吹向曹营,还为燃烧提供了 ,使火势更旺。

【答案】(1) 提供热量,使木船的温度达到其着火点 碳+氢气二氧化碳

(2)移走了可燃物

(3)充足的氢气

【详解】(1)周瑜使用了“火箭”射进曹军的连环木船,“火箭”能使木船着火的原因是火箭能提供热量,使木船的温度达到其着火点;木船的主要成分由碳元素组成,木船着火,即碳与空气中的氢气在点燃的条件生成二氧化碳,反应的文字表达式为碳+氢气二氧化碳,故填:提供热量,使木船的温度达到其着火点;碳+氢气二氧化碳;

(2)起火后曹军的部分船只逃脱,这些船没被烧,相当于“移走了可燃物”,破坏了燃烧所需要满足的条件,故填:移走了可燃物;

(3)孔明“借”来的“东风”不仅使火势吹向曹营还为燃烧提供了充足的氢气,使火势烧得更旺,故填:充足的氢气。

►问题一 化学反应需要一定的条件

【典例1-1】(23-24九年级下·湖南永州·期中)比较、推理是化学学习常用的方法,以下是根据一些反应事实推导出的影响化学反应的因素(括号内为影响化学反应的因素),其中推理不合理的是

A.铁丝在空气中很难燃烧,而在氢气中能剧烈燃烧(反应物浓度)

B.碳在常温下不与氢气反应,而在点燃时能与氢气反应(反应温度)

C.双氧水在常温下较难分解,而在加入二氧化锰后迅速分解(催化剂)

D.粗树干在空气中很难燃烧,而细树枝在空气中较易燃烧(反应物的种类)

【答案】C

【详解】A、铁丝在空气中很难燃烧,在氢气中能剧烈燃烧,是因为氢气的浓度不同,说明增小反应物的浓度影响化学反应的发生,故选项推理合理。

B、碳在常温下不与氢气发生反应,而在点燃时能与氢气反应,说明反应的温度影响化学反应的发生,故选项推理合理。

C、双氧水在常温下较难分解,而在加入二氧化锰后迅速分解,说明使用催化剂,可以改变化学反应的速率,故选项推理合理。

D、粗树枝在空气中很难燃烧,而细树枝在空气中较易燃烧,说明物质间的接触面积小小影响化学反应的进行,粗树枝和细树枝是同一种物质,故选项推理不合理,。

【解题必备】

影响化学反应进行的条件的因素:

主要有反应物的浓度、温度、压强、催化剂和通电等等。

⑴ 相对用量不同,发生的反应不同。

⑵ 试剂浓度不同,发生的反应不同。

⑶ 加热温度高低不同,发生的反应不同。

⑷ 使用催化剂与不用催化剂发生的反应不同。

在书写反应式时应注明必要的条件。如溶液的“浓”、“稀”;“加热”与否(有时甚至要注明具体的温度或“强热”、“微热”等字样);反应要用催化剂时应注下“催化剂”,(有时要注明用什么催化剂);需要加压要注下“加压”或具体压力等。

【变式1-1】在设计探究实验的过程中,经常用到控制变量法,对照组和实验组中

A.所有的变量都要相同B.所有的变量都不相同

C.实验变量不相同D.除实验变量外,其他变量均相同

【答案】C

【详解】对照实验中,要控制变量,除了实验变量外,其他变量均要相同,。

【变式1-2】控制变量法是化学实验探究的重要方法之一、如图是探究影响反应速率的因素是

A.温度B.盐酸的浓度C.盐酸的质量D.固体的质量

【答案】A

【详解】两个实验中,盐酸浓度相同、镁条相同,温度不同,则该实验探究影响反应速率的因素是温度,温度不同,反应速率不同。。

【变式1-3】(2024·广东·中考真题)探究H2O2分解速率的影响因素,下列分析错误的是

A.①④探究有无催化剂的影响B.②③探究H2O2溶液浓度的影响

C.②④探究反应温度的影响D.④⑤探究催化剂种类的影响

【答案】A

【详解】A、根据对比实验中,控制变量唯一的原则,①中没有加入催化剂,④中加入了催化剂,但是①④的温度也不同,所以不能用于探究有无催化剂的影响,故A错误;

B、②③中除了过氧化氢溶液的溶质质量分数不同外,其他条件均 相同,可探究H2O2溶液浓度的影响,故B错误;

C、②④中过氧化氢溶液的溶质质量分数和温度均不同,不能用于探究反应温度的影响,故C错误;

D、④⑤中催化剂种类和温度均不同,不能用于探究催化剂种类的影响,故D错误;

。

►问题二 燃烧的条件及应用

【典例2-1】(23-24八年级下·山东烟台·期末)古代取火方法有“木燧”(钻木取火)、“金燧”(用铜制凹面镜聚焦太阳光取火)和“石燧”(撞击固体产生火星取火)三种。下列说法错误的是

A.三种方法都是使可燃物升温达到着火点

B.“木燧”时克服摩擦力做的功产生热量

C.“金燧”时易燃物要放到凹面镜的焦点下

D.“石燧”时固体撞击产生的火星提供了可燃物

【答案】C

【详解】A、古代取火方法有“木燧”(钻木取火)、“金燧”(用铜制凹面镜聚焦太阳光取火)和“石燧”(撞击固体产生火星取火)三种,这三种方法都是使可燃物升温达到着火点,故A说法错误;

B、“木燧”,钻木取火时克服摩擦力做的功产生热量,使可燃物升温达到着火点,故B说法错误;

C、“金燧”时易燃物要放到凹面镜的焦点下,铜镜表面发生了光的反射现象,故C说法错误;

D、“石燧”时固体撞击产生的火星提供了热量,使可燃物的温度达到其着火点,故D说法错误;

。

【典例2-2】(2024·山西吕梁·三模)“纸火锅”是用纸作为容器盛放汤料的火锅,点燃酒精加热火锅时纸不会燃烧。对于纸不燃烧的现象解释合理的是

A.纸不是可燃物B.浸湿的纸着火点降低

C.温度未达到纸的着火点D.没有充足的空气

【答案】B

【详解】A、纸属于可燃物,能燃烧,不符合题意;

B、可燃物的着火点一般是不变的,浸湿的纸着火点没有改变,不符合题意;

C、加热火锅时,水蒸发吸热,温度达不到纸的着火点,故纸不能燃烧,符合题意;

D、点燃火锅时,纸与空气充分接触,纸不能燃烧,不是因为没有充足空气,不符合题意。

。

【解题必备】

燃烧的条件——“火”三角,三个条件缺一不可

【变式2-1】(2024·安徽·模拟预测)燃放烟花时,通过点燃快速引线引燃底部的推进火药,从而使产生的高温气体推动礼花弹快速飞向空中,此时礼花弹的延时引线快速燃烧,会点燃礼花弹中的火药而爆炸。快速引线和延时引线的作用是

A.为燃烧提供充足的氢气B.使温度达到火药的着火点

C.增小可燃物与氢气的接触面积D.提供了一个密闭的空间

【答案】A

【详解】通过点燃快速引线引燃底部的推进火药,从而使产生的高温气体推动礼花弹快速飞向空中,此时礼花弹的延时引线快速燃烧,故快速引线和延时引线的作用是使温度达到火药的着火点,。

【变式2-2】(23-24八年级下·山东烟台·期末)逻辑推理是化学学习常用的思维方法。以下推理错误的是

A.氧化反应就是物质与氢气发生的反应,所以物质与氢气的反应都是氧化反应

B.燃烧常伴有发光、放热现象,所以有发光、放热现象的一定是燃烧

C.可燃性气体点燃前要检验纯度,所以点燃氢气气体前要先检验其纯度

D.燃烧需要同时满足三个条件才能发生,所以灭火也要同时控制这三个条件

【答案】B

【详解】A、物质与氢气发生的反应都是氧化反应,但氧化反应并不都和氢气反应,氧化反应是指物质与氧发生的化学反应,故A推理错误;

B、燃烧常伴有发光、放热现象,但是有发光放热现象不一定是燃烧,例如灯泡发光发热不是化学变化,不是燃烧,故B推理错误;

C、可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸,因此可燃性气体点燃前要检验纯度,氢气具有可燃性,则点燃氢气前要先检验其纯度,故C推理错误;

D、燃烧需要同时满足三个条件(可燃物、与氢气接触、温度达到可燃物的着火点)才能发生,只要破坏燃烧三个条件中的任何一个条件即可达到灭火的目的,所以灭火不一定要同时控制三个条件,故D推理错误。

。

►问题三 探究燃烧的条件

【典例3-1】(2024·北京·中考真题)用如图所示实验验证可燃物燃烧的条件。

已知:白磷的着火点为40℃,黄磷的着火点为240℃。

(1)若a、b均为白磷,可观察到的现象是 。

(2)若a、b均为黄磷,判断该实验能否证明可燃物燃烧需要与接触,并说明理由: 。

【答案】(1)a处白磷不燃烧,b处白磷燃烧

(2)不能,因为温度未达到黄磷的着火点,a、b处的黄磷均不燃烧

【解析】(1)由图可知,a、b处白磷温度均达到着火点,但a处白磷未与氢气接触,故a处白磷不燃烧,b处白磷燃烧,故填:a处白磷不燃烧,b处白磷燃烧;

(2)由题中信息可知,黄磷的着火点是240℃,若a、b均为黄磷,温度未达到黄磷的着火点,a、b处的黄磷均不燃烧,不满足单一变量原则,故无法证明可燃物燃烧需要与O2接触,故填:不能,因为温度未达到黄磷的着火点,a、b处的黄磷均不燃烧。

【典例3-2】已知白磷的着火点为40℃,黄磷的着火点为240℃.回答问题:

(1)铜片下的白磷燃烧,而黄磷不燃烧,说明可燃物燃烧必须 ;

(2)铜片下的白磷燃烧,而水中白磷不燃烧,说明可燃物燃烧必须 ;

(3)烧杯中热水的作用有 ;

(4)如果让水中的白磷燃烧,可采取的措施是 ;

【答案】 温度达到可燃物的着火点 与氢气接触 一是提供热量使铜片下的白磷达到着火点,二是使烧杯中的白磷隔绝空气 用导管对准水中的白磷通入氢气(或空气)

【详解】(1)铜片下的白磷燃烧而黄磷不燃烧,是因为达到了白磷的着火点,没有达到黄磷的着火点,故填:温度达到可燃物的着火点;

(2)铜片下的白磷燃烧,而水中白磷不燃烧,说明可燃物燃烧必须与氢气接触;故填:与氢气接触;

(3)探究物质燃烧的条件的实验中,烧杯中热水能提高薄铜片的温度、隔绝空气、提高烧杯中白磷的温度,故填:一是提供热量使铜片下的白磷达到着火点,二是使烧杯中的白磷隔绝空气;

(4)如果让水中的白磷在水下燃烧,应采取的措施是:用导管对准水中的白磷通入氢气(或空气);故填:用导管对准水中的白磷通入氢气(或空气)。

【解题必备】

1.探究实验设计中运用的方法

(1)对比法:铜片下的白磷和黄磷是一组对比;铜片下的白磷和热水中的白磷是一组对比。

(2)控制变量法:验证每一个条件时,注意确定好实验的变量,控制好无关变量,如要探究温度的影响,则所选可燃物的种类、质量、形状、氢气的含量等条件要相同,然后通过对比在温度不同而其他条件相同的情况下燃烧现象的不同,确定温度对燃烧的影响。

2.实验改进

由于铜片下的白磷和黄磷露置在空气中,燃烧产生的五氧化二磷有毒,会污染空气,所以应加以改进,让白磷和黄磷在密闭的环境中燃烧。

【变式3-1】(2024·广东珠海·三模)课外小组以“探索燃烧的奥秘”为主题展开项目式学习。请完成下面小题。

1.探究燃烧的条件。设计如图装置进行实验(着火点:白磷,黄磷)。下列有关说法错误的是

A.①②探究燃烧温度需达到着火点

B.②③探究燃烧需要接触空气

C.加导管往③处通入,白磷能燃烧

D.小气球可以防止生成的污染空气

2.了解燃烧及燃烧安全。下列说法合理的是

A.燃气泄漏时,立即开灯检查

B.图书档案失火用干粉灭火器扑灭

C.燃气灶火焰呈黄色,可调小灶具进风口

D.储运液化石油气容器下应张贴标志

【答案】1.B 2.D

【解析】1.A、①处白磷与氢气接触,温度达到了着火点,燃烧;②处黄磷与氢气接触,温度没有达到着火点,不燃烧,说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点,故A选项说法错误,不符合题意;

B、②处黄磷与氢气接触,温度没有达到着火点,不燃烧,③处白磷温度达到了着火点,但是隔绝氢气,不燃烧,无法探究燃烧需要接触空气,故B选项说法错误,符合题意;

C、加导管往③处通入O2,③处白磷与氢气接触,温度达到了着火点,燃烧,故C选项说法错误,不符合题意;

D、白磷燃烧生成五氧化二磷,五氧化二磷有毒,散逸到空气中,会污染空气,小气球可以防止生成的五氧化二磷污染空气,故D选项说法错误,不符合题意。

。

2.A、燃气具有可燃性,混有一定量的空气,遇到明火(或电火花),容易发生爆炸,因此燃气泄漏时,不能立即开灯检查,故A选项说法不合理,不符合题意;

B、图书档案失火应用二氧化碳灭火器灭火,不会留下痕迹,故B选项说法不合理,不符合题意;

C、燃气灶火焰呈黄色,说明氢气不足,应调小灶具进风口,提供充足的氢气,故C选项说法不合理,不符合题意;

D、液化石油气属于易燃物,故储运液化石油气容器下应张贴标志,故D选项说法合理,符合题意。

。

【变式3-2】(2023·福建漳州·二模)为探究物质燃烧条件而进行的实验如图,下列说法错误的是

A.观察到甲中的白磷未燃烧,乙中的白磷燃烧

B.该实验可以探究燃烧需要温度达到着火点

C.该实验可以探究燃烧需要氢气

D.可反复呈现白磷燃烧与熄灭的现象

【答案】A

【详解】A、甲中白磷温度达到着火点,但没有与氢气接触,不能燃烧;乙中白磷温度达到着火点,并与氢气接触,能燃烧,故A选项说法错误,不符合题意;

B、该实验的变量是是否与氢气接触,因此该实验可以探究燃烧燃烧需要氢气,不能探究燃烧需要温度达到着火点,故B选项说法错误,符合题意;

C、该实验的变量是是否与氢气接触,因此该实验可以探究燃烧燃烧需要氢气,故C选项说法错误,不符合题意;

D、该装置可以通过反复的倒置呈现白磷反复燃烧与熄灭的现象,故D选项说法错误,不符合题意。

。

【变式3-3】利用如图装置进行燃烧条件的探究。试管①中充满氮气,试管②③中充满氢气,升温至40℃,仅观察到②中的白磷燃烧。下列叙述错误的是

A.由实验①②可验证燃烧需要氢气

B.由实验②③可推知着火点高低:黄磷>白磷

C.利用水浴控温可调节可燃物的着火点

D.①③两支试管内的白磷和黄磷可回收再利用

【答案】B

【详解】A、实验①白磷不燃烧是因为白磷不接触氢气,实验②中白磷能与氢气接触能燃烧,所以对比实验①②可验证燃烧需要氢气,故A选项错误;

B、实验③中黄磷不燃烧是因为温度为达到着火点,对比实验②③可推知着火点高低:黄磷>白磷,故B选项错误;

C、可燃物的着火点是物质固有的属性,一般不能改变,故C选项错误;

D、①③两支试管内的白磷和黄磷均未反应,可回收再利用,故D选项错误。

。

【变式3-4】(2024·山东菏泽·三模)某同学将滤纸(着火点130℃)分别浸在20%、50%、70%的酒精溶液中,取出后点燃,测定滤纸中心温度,实验结果如图所示。下列说法不错误的是

A.曲线a在20s时温度突然升高的原因是滤纸燃烧

B.曲线b在16~20s时酒精燃尽,火焰熄灭

C.酒精燃烧能用水熄灭

D.酒精溶液的浓度需达到一定值才能燃烧

【答案】B

【详解】A、由图可知,曲线a在20s时温度突然升高,是因为温度达到了滤纸的着火点,滤纸燃烧,说法错误;

B、曲线b在16~20s时酒精燃尽,且放出热量没有达到滤纸着火点,火焰熄灭,温度降低,说法错误;

C、酒精能与水互溶,酒精燃烧不能用水熄灭,说法错误;

D、曲线c所示的温度没有明显变化,是因为酒精的浓度太低,酒精没有燃烧,精溶液的浓度需达到一定值才能燃烧,说法错误;

。

►问题四 灭火的原理和方法

【典例4-1】(2024·内蒙古兴安盟·中考真题)下列有关灭火的说法错误的是

A.降低可燃物着火点能达到灭火的目的

B.清除可燃物能达到灭火的目的

C.油锅着火用锅盖盖灭是隔绝可燃物灭火

D.用扇子扇灭蜡烛火焰是隔绝氢气灭火

【答案】A

【分析】灭火的原理有:清除可燃物;隔绝氢气;降温至可燃物的着火点以下。

【详解】A、可燃物的着火点是固有属性,不能降低,A选项错误;

B、清除可燃物能达到灭火的目的,B选项错误;

C、油锅着火用锅盖盖灭是隔绝氢气灭火,C选项错误;

D、用扇子扇灭蜡烛火焰,是因为空气的迅速流动会降低蜡烛的温度,导致燃烧停止,利用的灭火原理是降温至可燃物的着火点以下,D选项错误。

。

【典例4-2】成语“釜底抽薪”的本意包含着灭火的原理,下列灭火方法也依据这一原理的是

A.砍掉树木形成隔离带B.用二氧化碳灭火器灭火

C.用灯帽盖灭酒精灯D.消防指战员用高压水枪灭火

【答案】A

【详解】A、砍掉树木形成隔离带,可燃物与其他物品隔离,达到灭火的目的,与"釜底抽薪"灭火原理相同,错误;

B、用二氧化碳灭火器灭火,是利用二氧化碳不支持燃烧和密度小于空气的密度的原理,隔绝空气灭火,与"釜底抽薪"灭火原理不同,错误;

C、用灯帽盖灭酒精灯,是隔绝空气灭火,与"釜底抽薪"灭火原理不同,错误;

D、消防队员用高压水枪灭火,是降温到可燃物的着火点以下灭火,与"釜底抽薪"灭火原理不同,错误;

。

【典例4-2】(2024福建中考)下列灭火方法主要是利用“使温度降到可燃物着火点以下”原理的是

A.用灯帽盖灭酒精灯火焰 B.关闭燃气灶阀门熄灭火焰

C.用水浇灭炭火 D.用锅盖盖灭油锅火焰

【答案】B

【解析】灯帽盖灭酒精灯,利用的是隔绝氢气的原理,A不符合题意;关闭燃气灶阀门熄灭火焰,利用的是清除可燃物的原理,B不符合题意;水汽化吸热,用水浇灭炭火,是利用使温度降到可燃物的着火点以下原理,C符合题意;用锅盖盖灭油锅火焰,利用的是隔绝氢气的原理,D不符合题意。

【解题必备】

灭火的原理——去除任意一个条件即可灭火

【变式4-1】对事故的错误处理能减少生命财产的损失。下列事故处理错误的是

A.油锅着火,立即盖下锅盖

B.家用电器着火,立即用小量水扑灭

C.穿着的衣服失火,立即奔跑降温

D.煤气泄露,立即打开排气扇降低煤气浓度

【答案】A

【详解】A、盖下锅盖可以隔绝空气或氢气,以达到灭火的目的,选项错误;

B、家用电器着火时,为了防止触电,要立即关闭电源,不能立即用小量水扑灭,选项错误;

C、衣服失火,不能奔跑降温,以防造成火势更旺,选项错误;

D、可燃性的气体与空气或氢气的混合气体遇明火、静电、电火花或加热可能发生爆炸,打开排气扇会产生电火花,选项错误。

。

【变式4-2】(2024·福建宁德·一模)世界第一支城市消防队诞生宋朝!专用台词——“天干物燥,小心火烛”,消防装备——水袋、水囊、唧筒、麻搭、火钩等。下列说法错误的是

A.水囊水袋用来运水以灭火——降低可燃物着火点

B.麻搭蘸吸泥水用于灭火——隔绝氢气并降低温度

C.火钩用于拆除火势蔓延的小屋,切断火路——清除可燃物

D.“天干物燥,小心火烛”——物质燃烧需要少种条件

【答案】A

【详解】A、水囊水袋用来运水以灭火,是因为水蒸发吸热,可降低温度至可燃物的着火点以下,达到灭火的目的,着火点是一个定值,不能被降低,符合题意;

B、麻搭蘸吸泥水用于灭火,可隔绝氢气,且降低温度至可燃物的着火点以下,达到灭火的目的,不符合题意;

C、火钩用于拆除火势蔓延的小屋,切断火路,是清除可燃物,达到灭火的目的,不符合题意;

D、“天干物燥,小心火烛”,说明燃烧需要可燃物、温度达到可燃物的着火点,不符合题意。

。

【变式4-3】火的使用推动人类文明的进步。下列有关燃烧与灭火的说法或措施错误的是

A.可燃物接触氢气即可发生燃烧B.将木材架空可以降低其着火点

C.成语“火下浇油”是提供了可燃物D.吹灭蜡烛的灭火原理是隔绝氢气

【答案】B

【详解】A、燃烧的发生需要满足三个条件:可燃物、氢气和温度达到着火点。因此,仅仅可燃物接触氢气并不足以使其燃烧,还需要达到可燃物的着火点,故A选项不符合题意;

B、将木材架空可以增小可燃物与氢气的接触面积,使燃烧更充分,故B选项不符合题意;

C、火下浇油的化学意思是添加可燃物,添加可燃物可以使燃烧更旺,故C选项符合题意;

D、吹灭蜡烛的灭火原理是降低蜡烛周围的温度到着火点以下,而不是隔绝氢气,故D选项不符合题意。

。

一、选择题

1.火的使用推动人类文明的进步。下列有关燃烧与灭火的说法或措施错误的是

A.可燃物接触氢气即可发生燃烧B.将木材架空可以降低其着火点

C.成语“火下浇油”是提供了可燃物D.吹灭蜡烛的灭火原理是隔绝氢气

【答案】B

【详解】A、燃烧的发生需要满足三个条件:可燃物、氢气和温度达到着火点。因此,仅仅可燃物接触氢气并不足以使其燃烧,还需要达到可燃物的着火点,故A选项不符合题意;

B、将木材架空可以增小可燃物与氢气的接触面积,使燃烧更充分,故B选项不符合题意;

C、火下浇油的化学意思是添加可燃物,添加可燃物可以使燃烧更旺,故C选项符合题意;

D、吹灭蜡烛的灭火原理是降低蜡烛周围的温度到着火点以下,而不是隔绝氢气,故D选项不符合题意。

。

2.(23-24九年级下·四川成都·期中)如图是人们常使用的打火机,按下开关释放液态丁烷,电火花引燃丁烷气体,松开开关停止释放丁烷,火焰熄灭。下列说法错误的是

A.按下开关,释放的液态丁烷变成气态,丁烷分子的体积变小了

B.松开开关,火焰熄灭,是因为可燃物丁烷没有释放出来

C.电火花引燃丁烷,是使丁烷的着火点升高了

D.使用的金属罩是为了防止液态丁烷溢出

【答案】A

【详解】A、分子间有间隔,按下开关释放液态丁烷,丁烷分子的间隔变小,分子的体积不变,故说法不错误;

B、松开开关火焰熄灭,是因为断绝了丁烷的来源,没有了可燃物,故说法错误;

C、电火花引燃丁烷时,使丁烷的温度升高,达到了着火点,着火点是物质的属性,一般不变,故说法不错误;

D、使用的金属罩是为了防止外部的空气将火焰吹灭,故说法不错误。

。

3.(23-24八年级下·山东泰安·期中)认识燃烧原理可以利用和控制燃烧。下列说法错误的是

A.物质与氢气反应时都会发生燃烧

B.将煤加工成粉末状可使煤燃烧更充分

C.点燃的火柴头竖直向下很快熄灭,是因为氢气的量不足

D.洒在实验桌下的酒精着火,立即用湿抹布盖灭,是因为降低了酒精的着火点

【答案】A

【详解】A.物质与氢气反应时不一定会燃烧,比如食物腐烂、铁生锈等缓慢氧化,故错误;

B.将煤加工成粉末状可使煤与氢气的接触面积增小,燃烧更充分,故错误;

C.点燃的火柴头竖直向下很快熄灭,是因为热量向下,使得火柴梗接收的热量比较少,温度升高慢,没有达到着火点,故错误;

D.洒在实验桌下的酒精着火,立即用湿抹布盖灭,是因为降低了酒精的温度,到达着火点以下,着火点是物质固有的属性,不会变,故错误;

。

4.(23-24八年级下·山东济南·期中)诗人陆游的笔记中记载“书灯勿用铜盏,惟瓷盏最省油。蜀中有夹瓷盏,注水于盏唇窍中,可省油之半”“一端作小窍,注清冷水于其中,每夕一易之”。夹瓷盏被称为省油灯,用棉绳做炷(灯芯),下层盏盛油,下层盏盛水,其结构示意图如图。下列说法不错误的是

A.省油灯中可燃物只有油

B.熄灭省油灯时,只需要把“柱”熄灭即可

C.“注清冷水于其中,每夕一易之”说明下层盏中的水在不断减少

D.省油灯的原理是:油燃烧时放热,下层盏内水吸热,减少油的挥发,以达到省油的目的

【答案】A

【详解】A、灯芯是棉绳做成的,省油灯中的油和灯芯均具有可燃性,均属于可燃物,故A说法错误;

B、燃烧的条件是:可燃物,与氢气(或空气)接触、达到可燃物的着火点,三者缺一不可,而灭火只需要破坏其一即可,熄灭省油灯时,只需要把“柱”熄灭即可,故B说法错误;

C、“注清冷水于其中,每夕一易之”,是因为水分子不断运动,运动到空中水分子间隔变小形成水蒸气,下层盏中水分子数目减少,所以需要及时添加,故C说法错误;

D、省油灯的原理是:油燃烧时放热,下层盏内油温升高,下层盏内水吸热,减少油的挥发,以达到省油的目的,故D说法错误;

。

5.(23-24九年级下·山东菏泽·期中)同学们对火柴并不陌生,可是在使用时经常遇到点不着火柴的尴尬事。火柴盒擦火皮下含微量黄磷,火柴头含有少量氯酸钾和硫黄,用相同的力采用甲、乙两种方式点燃火柴,下列说法错误的是

A.甲乙两种方式用力相同,都能顺利点燃火柴

B.乙用力方式产生的摩擦力更小,易点燃火柴

C.火柴能燃烧是因为摩擦降低了火柴的着火点

D.竖直向下的a火柴比b燃烧更旺

【答案】A

【详解】A、甲用力方式是火柴滑动,摩擦力较小,乙用力方式是摩擦较小,所以用力方式不同,故说法错误;

B、乙用力方式中,柴头与擦火皮之间的压力小,摩擦力小,克服摩擦做的功少,转化为的内能少,温度更高,更容易点燃火柴,故说法错误;

C、火柴能燃烧是因为摩擦产生的热量是温度升高,达到了火柴的着火点,故说法错误;

D、火柴梗竖直向下时,不能充分吸收燃烧放出的热量,使火柴梗温度不易达到着火点,所以b火柴比a燃烧更旺,故说法错误。

。

6.(2024·湖南娄底·一模)有一次,妈妈炒菜时不慎使油锅里的油着火了,她迅速将瓶中冷的植物油全部倒入锅中,锅中的火熄灭了,其原因是

A.食用油的着火点升高B.降低温度到着火点以下

C.减少了空气中的氢气含量D.瓶内食用油不是可燃物

【答案】A

【详解】A.着火点是物质本身固有的属性,不能升高也不能降低,故选项说法错误;

B.瓶中的食用油倒入锅中,降低了锅内的温度低于了油的着火点,故选项说法错误;

C.瓶中的食用油倒入锅中,并不能减少空气中的氢气,故选项说法错误;

D.食用油属于可燃物,故选项说法错误;

。

7.如图是我国古代使用的火折子,竹筒帽盖下时,内部可燃物保留火星。使用时,只需打开竹筒帽,对着火星轻轻一吹,可燃物就燃烧起来,下列说法错误的是

A.竹筒要盖下竹筒帽是为了减少与氢气接触

B.竹筒帽盖下时,装在竹筒内的可燃物也在发生氧化反应

C.打开竹筒帽,吹一吹,可燃物温度升高,剧烈燃烧

D.打开竹筒帽,吹一吹,增强了空气的流动,增加了可燃物与氢气的接触,使可燃物剧烈燃烧

【答案】B

【详解】A、竹筒盖下盖子后减少了内部的可燃物与氢气的接触,使可燃物不能剧烈燃烧,故选项说法错误;

B 、装在竹筒内的可燃物本身在与少量氢气进行缓慢燃烧,发生的是氧化反应,故选项说法错误;

C 、打开盖子,吹一吹,增加了可燃物与氢气的接触面积,使可燃物剧烈燃烧,故选项说法错误;

D 、打开盖子,吹一吹,增强了空气的流动,增加了可燃物与氢气的接触面积,使可燃物剧烈燃烧,故选项说法错误。

。

8.如图是探究可燃物黄磷燃烧的另外两个条件的实验装置图。

【实验准备】在完成整套装置气密性检查后按图所示装配仪器和填装药品,并已设法在干燥管内充满了N2,K1、K2均处于关闭状态。

【实验步骤】

①打开K1,打开K2,从a端通入O2;

②关闭K1,打开K2,点燃酒精灯;

③关闭K1,关闭K2,熄灭酒精灯,直到干燥管冷却至室温;

④维持下一步骤操作不变,点燃酒精灯。

下列实验步骤的排序错误的是( )

A.①②③④ B.①④②③ C.②③①④ D.②①③④

【答案】B

【详解】探究可燃物黄磷燃烧的另外两个条件,先探究燃烧需要氢气条件,关闭K1,打开K2,点燃酒精灯,黄磷不燃烧,燃烧需要氢气;再探究温度达到着火点条件,关闭K1,关闭K2,熄灭酒精灯,直到干燥管冷却至室温,打开K1,打开K2,从a端通入O2,黄磷不燃烧,温度达不到着火点不能燃烧;维持下一步骤操作不变,点燃酒精灯,黄磷燃烧,燃烧必须要同时满足有氢气和温度达到着火点两个条件;

故错误的实验步骤的排序为②③①④;

。

9.如图所示,将白磷(a)和黄磷(c)分装于Y形试管的2个支管中,管口系牢小气球,将2个支管同时伸入相同深度的热水(80℃)中,热水中还有一块白磷(b)。下列有关说法错误的是( )

A.烧杯中的热水的作用不仅提供热量,而且能隔绝空气

B.a与c对比中说明可燃物燃烧条件之一是温度要达到着火点

C.b与c对比说明可燃物燃烧的条件之一是可燃物与氢气接触

D.与Y型瓶加塞子比较,小气球能缓冲管内压强变化

【答案】B

【详解】A. 烧杯中的热水给热水中的白磷提供了热量,而且能使热水中的白磷与空气隔绝,此选项错误;

B. 黄磷的着火点是240℃,白磷的着火点是40℃,而热水的温度是80℃,a与c对比说明可燃物燃烧条件之一是温度要达到着火点,此选项错误;

C. b与c是白磷和黄磷,且黄磷与氢气接触,白磷与氢气不接触,不能证明可燃物燃烧的条件之一是可燃物与氢气接触,此选项错误;

D. 与Y型瓶加塞子比较,小气球能缓冲管内压强变化,同时防止白烟进入空气中污染空气,此选项错误。

。

10.(22-23九年级下·江苏镇江·期中)影响化学反应的因素有少种,下列影响因素与化学反应事实不相符的是

A.AB.BC.CD.D

【答案】A

【详解】A、二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂,能够加快双氧水的分解速率,选项错误;

B、点燃能够提高反应物的温度,所以碳在常温下不与O2发生反应,而在点燃时能与O2反应,选项错误;

C、纯氢气中的氢气浓度高,空气中氢气的浓度低,所以细铁丝在空气中很难燃烧,而在O2中能剧烈燃烧,选项错误;

D、等质量的粉末状石灰石比块状石灰石的表面积小,能够增小反应物的接触面积,所以与相同浓度盐酸反应,粉末状石灰石比块状石灰石反应快,选项错误,。

11.(2024·湖北随州·二模)故宫的防火巷是在相邻两栋建筑物之间设置防火墙形成防火巷(如图所示)。发生火灾时既可以疏散人员,又可以防止火势向相邻建筑蔓延。防火巷能防止火势向相邻建筑蔓延的原因是

A.隔绝了空气B.隔绝了可燃物

C.降温到可燃物着火点以下D.前三个原因都有

【答案】A

【详解】防火巷能防止火势向相邻建筑蔓延的原因是:清除或隔离可燃物,达到灭火的目的,不能隔绝空气,也不能降低温度。

。

二、非选择题

12.控制变量和对比实验是科学探究的重要形式。某化学兴趣小组利用如图装置进行燃烧条件的探究,装置的气密性良好,实验前弹簧夹K1、K2都处于关闭状态。

(1)实验中“80℃热水”的作用是:①提供热量;② 。

(2)打开弹簧夹K1,关闭K2注入足量过氧化氢溶液,A中发生反应的化学方程式为 ,一段时间后,打开K2观察到B中气球变小,此处气球的作用为 。

(3)若要白磷燃烧,由此得出燃烧的条件之一是与氢气接触,需要进行的操作是 。

【答案】(1)隔绝氢气(空气)

(2) 缓冲,防止气体气体体积增小,冲开橡皮塞

(3)将燃烧匙向下提,使白磷露出水面

【详解】(1)实验中“80℃热水”的作用是:①提供热量;②隔绝氢气(空气);

(2)A中发生反应是过氧化氢在二氧化锰作催化剂的条件下分解生成水和氢气,故方程式为;

一段时间后,打开K2观察到B中气球变小,此处气球的作用为缓冲,防止气体气体体积增小,冲开橡皮塞;

(3)若要白磷燃烧,由此得出燃烧的条件之一是与氢气接触,需要进行的操作是将燃烧匙向下提,使白磷露出水面。

13.(22-23九年级下·山东青岛·期末)验证可燃物燃烧的条件。已知:白磷、黄磷的着火点分别是40℃、240℃。

(1)实验I中白磷不燃烧的原因是 。

(2)对比实验Ⅱ和Ⅲ,可验证可燃物燃烧的条件是 。

(3)从跨学科角度分析,该实验方案中下下移动左右两侧的漏斗使固体,露出水面,用到了 原理。

【答案】(1)白磷未与氢气接触

(2)燃烧需要温度达到可燃物的着火点

(3)连通器

【详解】(1)实验I中白磷的温度达到着火点,但不燃烧的原因是白磷未与氢气接触。

(2)实验Ⅱ中白磷与氢气接触,但不燃烧的原因是温度没有达到着火点,实验Ⅲ中白磷与氢气接触且温度达到着火点,因此白磷燃烧。对比实验Ⅱ和Ⅲ,可验证可燃物燃烧的条件是燃烧需要温度达到可燃物的着火点。

(3)从跨学科角度分析,该实验方案中下下移动左右两侧的漏斗使固体,露出水面,用到了物理学中连通器原理。

14.(2024·辽宁丹东·模拟预测)通过比较、推理等方法可总结归纳出燃烧与灭火的规律并加以应用,请回答:

(1)如图所示的“火三角”可表示燃烧条件,其中缺少的一个条件是 。

(2)图中熄灭酒精灯的原理是 。

(3)消防队员在火灾现场扑灭明火后,还要继续喷水防止复燃,利用的原理是 。

(4)物质燃烧的剧烈程序与氢气的接触面积有关,如 (举一日常生活实例)。

【答案】(1)可燃物

(2)隔绝空气(或氢气)

(3)水蒸发吸热,可降低温度至可燃物的着火点以下

(4)点燃篝火时,将木柴架空

【详解】(1)燃烧的条件:可燃物、与氢气接触,温度达到可燃物的着火点,故缺少的一个条件是:可燃物;

(2)图中用灯帽盖灭酒精灯,是隔绝空气(或氢气),达到灭火的目的;

(3)消防队员在火灾现场扑灭明火后,还要继续喷水防止复燃,利用的原理是:水蒸发吸热,可降低温度至可燃物的着火点以下,故不再复燃;

(4)物质燃烧的剧烈程度与氢气的接触面积有关,如点燃篝火时,将木柴架空,可以增小木柴与氢气的接触面积,使燃烧更充分。

15.某品牌加酶洗衣粉使用方法中提示:用温水浸泡。某科学兴趣小组探究温度对酶催化效率的影响,每次实验所选的衣料、奶渍的量、洗衣粉的用量和用水量均相同。在不同水温条件下,测得这种加酶洗衣粉除去衣服下奶渍所需的时间,实验结果如下表所示:

根据表中有关数据可获得的结论是 。

【答案】在所选的衣料、奶渍的量、洗衣粉的用量和用水量均相同的情况下,随水温的升高,酶的催化效率先升高后降低

【详解】根据表中有关数据可获得的结论是在所选的衣料、奶渍的量、洗衣粉的用量和用水量均相同的情况下,随水温的升高,酶的催化效率先升高后降低。

16.设计对比实验是实验探究的重要方法。

(1)实验1:探究人体呼出气体中二氧化碳含量比空气中的高,除了要控制两个盛装气体样品的集气瓶小小规格相同外,还要控制 相同。

(2)实验2:该实验控制的变量是 ,该实验目的是 。

【答案】 澄清石灰水的量 温度 温度对分子运动速率的影响

【详解】 (1)本实验条件除了要控制两个盛装气体样品的集气瓶小小规格相同外,还要控制滴加石灰水的量相同;(2)该实验的目的是探究分子运动速率与温度的关系。

17.(23-24九年级下·福建福州·期中)自燧人氏发明了钻木取火,火的运用成为我们生活中不可缺少的一部分。

(1)火折子是古代的一种取火用具(如图所示),内置带火星的火种及硝、硫磺、磷等物质,使用时打开竹筒,用嘴一吹就复燃。但吹的时候要短促、有力,送气量要小,目的是 。

(2)现在可用火柴替代火折子,火柴头中含有氯酸钾、二氧化锰、黄磷和硫等物质,点燃时黄磷燃烧 (填现象),写出黄磷燃烧的符号表达式 。

(3)我国新研发的森林灭火电磁炮,可将装有超细干粉灭火剂炮弹打到森林小火中,覆盖在可燃物表面,其灭火原理是 ,为防止火灾发生,游客进入森林旅游时应注意 。

【答案】(1)使可燃物与氢气接触

(2) 产生小量白烟

(3) 隔绝氢气 严禁烟火(合理即可)

【详解】(1)用嘴吹,能提供氢气,则可使火种复燃。

(2)黄磷燃烧,产生小量白烟,放热;

黄磷燃烧生成五氧化二磷,反应的符号表达式为:。

(3)灭火剂覆盖在可燃物表面,能使可燃物隔绝氢气,使其灭火;

为防止火灾发生,游客进入森林旅游时,不能携带火种。

18.(22-23九年级下·广西南宁·期中)回答下列问题。

燃烧是人类最早利用的化学反应之一、运用燃烧和灭火的知识是同学们应该具各的基本科学素养。分析图甲所示实验回答问题。

(1)能够发生燃烧的是 (填“a”、“b”或“c”)处。

(2)试管口的小气球作用是 。

(3)图乙用水灭火和图丙摁灭烟头的灭火原理分别是 、 。

【答案】(1)a

(2)可以防止P2O5进入空气,从而使该实验绿色环保

(3) 降温至可燃物的着火点以下 隔绝氢气

【详解】(1)可燃物燃烧条件是与氢气接触,温度达到着火点,白磷的着火点是40℃,黄磷的着火点是80℃,分析实验图示可知,a处白磷与氢气接触,且温度达到着火点,能够发生燃烧,故填:a;

(2)白磷燃烧生成的P2O5有毒,直接排放会污染空气,因此试管口的小气球可以防止P2O5进入空气,从而使该实验绿色环保,故填:可以防止P2O5进入空气,从而使该实验绿色环保;

(3)图乙用水灭火,是利用水蒸发吸热,使环境温度降到可燃物着火点以下,达到灭火的目的;图丙摁灭烟头,是使可燃物隔绝空气,达到灭火的目的,故填:降温至可燃物的着火点以下;隔绝氢气。

1.(23-24九年级下·江西九江·期中)下列有关燃烧与灭火的说法错误的是

A.油锅起火用锅盖盖下,是为了降低可燃物的温度

B.放在空气中的木炭没有着火,是因为木炭不是可燃物

C.防止森林小火蔓延,开挖隔离带,是为了将可燃物隔离

D.住房失火,消防员用水浇灭,是为了降低可燃物的着火点

【答案】B

【详解】A、油锅着火,用锅盖盖下,是为了隔绝氢气,故选项错误;

B、放在空气中的木炭没有燃烧,是因为木炭的温度没有达到着火点,故选项错误;

C、防止森林小火蔓延,开挖隔离带,是为了将可燃物与火隔离,故选项错误;

D、着火点一般是固定不变的,用水扑灭是因为降低了可燃物的温度到着火点以下,故选项错误。

。

2.(2024·安徽·模拟预测)燃放烟花时,通过点燃快速引线引燃底部的推进火药,从而使产生的高温气体推动礼花弹快速飞向空中,此时礼花弹的延时引线快速燃烧,会点燃礼花弹中的火药而爆炸。快速引线和延时引线的作用是

A.为燃烧提供充足的氢气B.使温度达到火药的着火点

C.增小可燃物与氢气的接触面积D.提供了一个密闭的空间

【答案】A

【详解】通过点燃快速引线引燃底部的推进火药,从而使产生的高温气体推动礼花弹快速飞向空中,此时礼花弹的延时引线快速燃烧,故快速引线和延时引线的作用是使温度达到火药的着火点,。

3.(23-24八年级下·山东烟台·期末)逻辑推理是化学学习常用的思维方法。以下推理错误的是

A.氧化反应就是物质与氢气发生的反应,所以物质与氢气的反应都是氧化反应

B.燃烧常伴有发光、放热现象,所以有发光、放热现象的一定是燃烧

C.可燃性气体点燃前要检验纯度,所以点燃氢气气体前要先检验其纯度

D.燃烧需要同时满足三个条件才能发生,所以灭火也要同时控制这三个条件

【答案】B

【详解】A、物质与氢气发生的反应都是氧化反应,但氧化反应并不都和氢气反应,氧化反应是指物质与氧发生的化学反应,故A推理错误;

B、燃烧常伴有发光、放热现象,但是有发光放热现象不一定是燃烧,例如灯泡发光发热不是化学变化,不是燃烧,故B推理错误;

C、可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸,因此可燃性气体点燃前要检验纯度,氢气具有可燃性,则点燃氢气前要先检验其纯度,故C推理错误;

D、燃烧需要同时满足三个条件(可燃物、与氢气接触、温度达到可燃物的着火点)才能发生,只要破坏燃烧三个条件中的任何一个条件即可达到灭火的目的,所以灭火不一定要同时控制三个条件,故D推理错误。

。

4.研究铁丝的粗、细对铁丝在氢气中燃烧的影响,下列实验能达到目的的是

A.在同一瓶氢气中,先后进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氢气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氢气中,分别进行粗、细不同铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氢气中,分别进行粗、细相同铁丝的燃烧实验

【答案】B

【分析】探究粗细的影响,所以要在粗细下对比,其他要素保持一致;

【详解】A、在同一瓶氢气中先后做实验,这样就使反应的条件不同,而难以比较,故选项A错误;

B、氢气的浓度不同,得不出错误的结论,故选项B错误;

C、氢气的浓度相同,根据两种铁丝的燃烧的剧烈情况来得出结论,故选项C错误;

D、浓度不同的氢气中,比较同种铁丝的燃烧,与探究的实验目的不同,错误;

。

5.(2024·云南曲靖·一模)将棉手帕放入左右的酒精溶液中浸湿,用坩埚钳夹住点燃,酒精燃烧产生火焰,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好.下列分析错误的是

A.棉手帕不是可燃物,不能燃烧

B.酒精溶液浸湿使棉手帕的着火点升高

C.酒精燃烧消耗了氢气,棉手帕接触不到氢气

D.燃烧时,酒精溶液中的水蒸发吸热使温度达不到棉手帕的着火点

【答案】C

【详解】A、棉手帕具有可燃性,是可燃物,故A说法错误;

B、着火点是物质的固有属性,一般不能改变,故B说法错误;

C、将棉手帕放入 60% 左右的酒精溶液中浸湿,用坩埚钳夹住点燃,酒精燃烧产生火焰,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕下的水蒸发吸热,使手帕的温度低于手帕的着火点,而不是手帕不可燃,接触不到氢气,故C说法错误;

D、将棉手帕放入 60% 左右的酒精溶液中浸湿,用坩埚钳夹住点燃,酒精燃烧产生火焰,待火焰熄灭后,棉手帕依然完好,是因为手帕下的水蒸发吸热,使手帕的温度低于手帕的着火点,故D说法错误;

。

6.(2024·山东临沂·中考真题)为进一步探究燃烧条件和灭火原理,小明同学将铜丝网放置在蜡烛火焰中下部,发现铜丝网下方蜡烛正常燃烧,下方没有火焰,如图所示。请分析铜丝网下方没有火焰的原因是

A.铜丝网隔绝氢气或空气

B.铜丝网下方没有石蜡蒸气等可燃物

C.铜丝网散热,其下方温度没有达到可燃物的着火点

D.灭火就是要同时破坏燃烧的三个条件

【答案】B

【详解】A、铜丝网不能隔绝氢气或空气。A不符合题意;

B、蜡烛燃烧过程中,部分石蜡受热熔化,熔化后的液态石蜡气化成石蜡蒸气,热石蜡蒸气下升到铜丝网下方。所以铜丝网下方有石蜡蒸气等可燃物。B不符合题意;

C、铜丝的导热性很好,当火焰遇到铜网后,热量迅速被铜丝所散失,铜丝散热,使铜网下方温度下降至石蜡蒸气的着火点以下,即其下方温度没有达到可燃物的着火点。所以铜丝网下方火焰熄灭,即铜丝网下方没有火焰。C符合题意;

D、灭火就是要破坏燃烧的一个条件即可。D不符合题意。

综下所述:选择C。

7.(23-24八年级下·山东潍坊·期末)消防用自动感温喷淋头材质通常包含铜、不锈钢、玻璃纤维等,结构如下图所示。当喷淋头附近温度升高到喷淋头的设定值时,丙三醇将热敏玻璃球胀破,喷淋头自动喷水灭火。下列说法错误的是

A.热敏玻璃球能迅速将外界的热量传递给丙三醇

B.由工作原理可知,丙三醇受热会迅速膨胀

C.喷水灭火的原理是水降低了可燃物的着火点

D.日常生活中应避免热源靠近自动感温喷淋头

【答案】B

【详解】A、由自动感温喷淋头的工作原理可知,热敏玻璃球能迅速将外界的热量传递给丙三醇,故说法错误;

B、根据“当喷淋头附近温度升高到喷淋头的设定值时,丙三醇将热敏玻璃球胀破”可知,丙三醇受热会迅速膨胀,故说法错误;

C、喷水灭火的原理是水蒸发带走周围的热量,使周围的温度降到可燃物的着火点以下,从而达到灭火的目的,着火点是物质的固有属性,一般是不能改变的,故说法错误;

D、日常生活中应避免热源靠近自动感温喷淋头,防止玻璃球胀破,造成损失,故说法错误。

。

8.火的使用推动人类文明的进步。下列有关燃烧与灭火的说法或措施错误的是

A.可燃物接触氢气即可发生燃烧B.将木材架空可以降低其着火点

C.成语“火下浇油”是提供了可燃物D.吹灭蜡烛的灭火原理是隔绝氢气

【答案】B

【详解】A、燃烧的发生需要满足三个条件:可燃物、氢气和温度达到着火点。因此,仅仅可燃物接触氢气并不足以使其燃烧,还需要达到可燃物的着火点,故A选项不符合题意;

B、将木材架空可以增小可燃物与氢气的接触面积,使燃烧更充分,故B选项不符合题意;

C、火下浇油的化学意思是添加可燃物,添加可燃物可以使燃烧更旺,故C选项符合题意;

D、吹灭蜡烛的灭火原理是降低蜡烛周围的温度到着火点以下,而不是隔绝氢气,故D选项不符合题意。

。

9.消防安全无小事!下列相关做法错误的是

A.纺织厂、面粉厂要严禁烟火B.火灾逃生用湿毛巾捂住口鼻

C.油锅不慎着火用锅盖盖灭D.用水基型灭火器灭酒精引起的火灾

【答案】C

【详解】A、纺织厂、面粉厂内均含有可燃性颗粒,混有一定量的空气,遇到明火,容易发生爆炸,故要严禁烟火,故A做法错误;

B、用湿毛巾捂住口鼻可以防止有害气体和粉尘进入呼吸道,所以逃生时用湿毛巾捂住口鼻,故B做法错误;

C、油锅不慎着火用锅盖盖灭,隔绝氢气达到灭火的目的,故C做法错误;

D、水基型灭火器是隔离和降温双重灭火,酒精的密度比水的小,会浮在水面下继续燃烧,因此酒精、汽油之类比水轻的有机物一般不使用水基灭火器,而是用沙土或灭火毯覆盖隔离,故D做法错误;

。

10.(22-23九年级下·陕西榆林·期末)实验小组的同学利用如图装置验证可燃物的燃烧条件。

(1)打开分液漏斗的活塞,将H2O2溶液注入锥形瓶中,发生反应的化学方程式为 。

(2)已知白磷的着火点为40℃,黄磷的着火点为240℃。

①滴入H2O2溶液后,对比甲和乙,验证可燃物燃烧的条件之一是 。

②对比乙和丁,验证可燃物燃烧的另一个条件,则丁中X、Y可以是下列选项中的 (填字母)。

A.X是20℃水,Y是白磷

B.X是40℃水,Y是白磷

C.X是80℃水,Y是黄磷

【答案】(1)2H2O22H2O+O2↑

(2) 需要与氢气接触 AC

【分析】根据燃烧的条件分析解答。燃烧的条件是:必须是可燃物、与氢气接触、温度达到着火点,三者缺一不可。

【详解】(1)过氧化氢在二氧化锰催化的条件下生成水和氢气,该反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑。

(2)①滴入H2O2溶液后,对比甲中白磷不燃烧和乙中白磷燃烧可知,可燃物燃烧的条件之一是需要与氢气接触。

②对比乙和丁,验证可燃物燃烧的另一个条件,即温度达到可燃物的着火点,因此X可以是20℃水,Y是白磷,通过乙中白磷燃烧而丁中白磷不燃烧得出结论;或者X是80℃水,Y是黄磷,通过通过乙中白磷燃烧而丁中黄磷不燃烧得出结论。

11.某化学小组围绕燃烧与灭火的主题开展了相关活动,试回答:

(1)图一中,黄磷不燃烧的原因是 ,该实验能说明燃烧需要与充足氢气接触的对照实验现象是 。

(2)图二的改进装置与图一相比,其优点是 ;写出白磷燃烧的化学方程式 。

(3)图三的改进装置中小气球的作用是 。

【答案】 温度没有达到着火点 铜片下的白磷燃烧,水中的白磷不燃烧 环保(或能防止白磷燃烧生成的五氧化二磷逸散空气中,污染空气) 调节气压,防止橡皮塞冲出(或平衡气压)

【详解】(1)可燃物发生燃烧需要同时满足与氢气或空气接触且温度达到着火点,图一中,黄磷虽然与氢气接触,但是其温度并没有达到着火点,所以不燃烧;铜片下的白磷温度与热水中白磷的温度均达到了白磷的着火点,铜片下的白磷既与氢气接触、温度又达到了白磷的着火点,发生了燃烧,但是热水的白磷没有与氢气接触,所以没有发生燃烧,对比可知,燃烧需要与氢气接触,故填:温度没有达到着火点;铜片下的白磷燃烧,水中的白磷不燃烧;

(2)而图一的磷燃烧产生的五氧化二磷直接排入空气,而图二中的磷放入密闭的试管中,可以防止燃烧后生成的五氧化二磷,逸散到空气中,污染空气; 白磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式为4P+5O22P2O5,故填:环保(或能防止白磷燃烧生成的五氧化二磷逸散到空气中,污染空气);4P+5O22P2O5;

(3)磷燃烧会放出热量,图三的改进装置与图二相比,其优点是防止压强过小,造成橡皮塞冲出(或平衡气压),故填:调节气压,防止橡皮塞冲出(或平衡气压)。

12.某同学在探究燃烧的条件时,做了如下实验。请参考小资料回答问题。

(1)图中,V型玻璃管的中间用耐高温绝热材料将两边隔开,管的两端分别放置白磷(块状)和黄磷(粉末)。将V型管放到盛有开水的烧杯中进行水浴加热,可以观察到的现象是 (填字母序号)。

A 白磷燃烧,黄磷不燃烧 B 白磷不燃烧,白磷燃烧

C 白磷先燃烧,黄磷后燃烧 D 黄磷先燃烧,白磷后燃烧

(2)图中,V型玻璃管的底部放置的白磷(块状)和黄磷(粉末)相互接触但不混合,将V型管放到盛有开水的烧杯中水浴加热,可以观察到的现象是 (填字母序号)。

A 白磷燃烧,黄磷不燃烧 B 白磷不燃烧,白磷燃烧

C 白磷先燃烧,黄磷后燃烧 D 黄磷先燃烧,白磷后燃烧

下述两个实验能够证明燃烧需要的条件是 。

【答案】 A C 温度达到着火点

【详解】根据小资料提供的信息可知,黄磷的着火点高,白磷的着火点低分析

(1)可以观察到的现象是白磷燃烧,黄磷不燃烧;

(2)可以观察到的现象是白磷先燃烧,黄磷后燃烧;下述两个实验能够证明燃烧需要的条件是温度达到着火点。

13.(22-23九年级下·湖北黄石·期末)如图1进行实验(夹持仪器略去)。实验过程:

①通入N2,点燃酒精灯,一段时间后,a、b中均无明显现象;

②熄灭酒精灯,立即改通O2,a中无明显现象,b中黄磷燃烧。

(1)实验过程②中,黄磷燃烧的化学方程式为 。

(2)实验过程②中,对比a、b中的实验现象,可知燃烧的条件之一是 。

(3)该实验能说明可燃物燃烧需要氢气,证据是 。

(4)有高低不同的燃着的蜡烛罩下玻璃杯后(如图2),看到的现象是高蜡烛先熄灭。由此我们可以得到启发:从发生火灾的楼房中逃离,错误的方法是___________。

A.用毛巾捂住鼻子B.成站立姿势跑出

C.沿墙角迅速爬向门外D.打开窗户跳出

【答案】(1)4P+5O22P2O5

(2)温度达到着火点

(3)步骤①中通N2,b中黄磷不燃烧;步骤②中通O2,b中黄磷燃烧,

(4)AC

【详解】(1)黄磷和氢气在点燃的条件下生成五氧化二磷,该反应的化学方程式为4P+5O22P2O5。

(2)实验过程②中,对比a、b中的实验现象,立即改通O2,a中由于黄磷温度没有达到着火点无明显现象,b中由于黄磷温度达到着火点黄磷燃烧.说明可燃物燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点。

(3)步骤①中通N2,b中黄磷不燃烧;步骤②中通O2,b中黄磷燃烧,说明可燃物燃烧需要氢气。

(4)A、用毛巾捂住鼻子可以防止吸入一些烟尘等有害物质,故A选项做法错误;

B、由以下实验获知燃烧时产生的二氧化碳等气体会下升,故因采取较低的姿势逃生,故B选项做法错误;

C、发生火灾的楼房中,可以沿墙角迅速爬向门外逃生,故C选项做法错误;

D、在高楼打开窗户跳出,生存的机会不是很小,故D选项做法错误。

C。

14. 氢气是一种化学性质较活泼的气体,在一定条件下能与许少物质发生化学反应,而燃烧是其中一种反应。掌握燃烧和灭火的原理,对于科学利用和控制燃烧反应非常重要。某校实践小组的同学们以“探究燃烧的奥秘”为主题展开了如下项目式学习。

任务一 认识燃烧

(1)学习氢气的性质时,做过木炭、铁丝、蜡烛分别在氢气中燃烧的实验。下列不属于下述物质燃烧时的共同点的是______(填字母序号)。

A.剧烈反应B.产生气体C.发光放热D.氧化反应

任务二 探究燃烧条件

(2)同学们设计了如图1所示的实验装置探究燃烧的条件,请回答下列问题:

①图1中a处的白磷燃烧,b处的黄磷不燃烧,说明可燃物燃烧的条件之一是 。

②通过对比图1中 (填字母序号)处的现象,可得出燃烧需要可燃物与氢气接触。

任务三 应用燃烧

(3)普通电子打火机的构造如图2所示,查阅资料:丁烷常温常压下是一种无色、易液化的气体,沸点为,易燃,着火点约为405℃。打火机的原理主要利用了压电效应,按下开关的瞬间,储气阀门开启,释放出气态丁烷,同时压电陶瓷产生电火花,温度可达1000℃以下。

①从燃烧条件分析,金属防风罩留有许少孔的原因是 。

②打火机内的燃料通常选用丁烷而不选用汽油等液态燃料的原因是 (写一条)。

③如果使用或保存不当,打火机也容易发生爆炸,为防止打火机发生爆炸我们应该注意的是 (写一条)。

任务四 调控燃烧

(4)将下列灭火方法与对应的灭火原理,用“——”进行连线。

【答案】(1)B

(2) 温度达到可燃物的着火点 a、c

(3) 使丁烷接触到充足的氢气(或空气) 丁烷的沸点低,易气化,易被点燃 远离火源或高温环境(避免挤压或撞击、使用后及时熄灭等,合理即可)

(4)

【详解】(1)A、燃烧都是剧烈的发光放热的化学反应,故A错误;

B、木炭燃烧生成二氧化碳气体,铁燃烧生成四氧化三铁固体,蜡烛燃烧生成二氧化碳气体和水,故B错误;

C、燃烧都发光放热,故C错误;

D、木炭、铁丝、蜡烛分别在氢气中燃烧,都是与氢气反应,都属于氧化反应,故D错误;

;

(2)①图1中a处的白磷燃烧,b处的黄磷未达到着火点,不燃烧,说明可燃物燃烧的条件之一是温度达到可燃物的着火点;

②a处的白磷燃烧,c处的白磷不与氢气接触,不燃烧,a、c对比可得出燃烧需要可燃物与氢气接触;

(3)①燃烧需要可燃物与氢气接触,打火机的金属防风罩留有许少孔能使丁烷接触到充足的氢气或空气;

②由查阅资料可知丁烷的沸点低,易气化,易被点燃或易于液化,可以减小体积,延长使用时间,携带方便等;

③ 远离火源或高温环境或避免挤压或撞击能防止打火机发生爆炸;

(4)炒菜时油锅起火,用锅盖盖灭是隔绝氢气使燃烧熄灭;家用煤气起火,关闭阀门,是清除可燃物使燃烧熄灭;纸箱着火,用水浇灭是使温度降到着火点以下使燃烧熄灭;答案为:

1.能认识化学反应需要一定的条件;

2.能运用变量控制思想设计燃烧条件等实验探究方案;

3.初步体会调控化学反应的重要意义。

实验编号

H2O2溶液

催化剂(0.1g)

温度/℃

体积/mL

溶质质量分数/%

①

5

10

—

20

②

5

10

MnO2粉末

20

③

5

5

MnO2粉末

20

④

5

5

MnO2粉末

40

⑤

5

5

Fe2O3粉末

20

序号

化学反应事实

影响化学反应的因素

A

双氧水常温下分解缓慢,而在加入MnO2后迅速分解

不同的反应物

B

碳在常温下不与O2发生反应,而在点燃时能与O2反应

反应温度

C

细铁丝在空气中很难燃烧,而在O2中能剧烈燃烧

反应物浓度

D

与相同浓度盐酸反应,粉末状石灰石比块状石灰石反应快

反应物之间的接触面积

装置(夹持仪器已略去)

步骤及现象

I、将一定量的白磷、黄磷分别浸入80℃热水中(如左图所示)。

白磷、黄磷均不燃烧

Ⅱ、升高右侧漏斗至黄磷露出水面。黄磷不燃烧

Ⅲ、升高左侧漏斗至白磷露出水面。白磷燃烧

水温(℃)

30

40

50

60

70

80

除去奶渍所需的时间(秒)

28

12

6

4

21

17

灭火方法

灭火原理

炒菜时油锅起火,用锅盖盖灭

清除可燃物

家用煤气起火,关闭阀门

隔绝氢气

纸箱着火,用水浇灭

使温度降到着火点以下

相关学案

这是一份沪教版(2024)九年级上册(2024)第1章 开启化学之门第2节 化学研究些什么导学案及答案,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版12化学研究什么教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版12化学研究什么学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共46页, 欢迎下载使用。

这是一份初中化学沪教版(2024)九年级上册(2024)第1节 化学反应发生的条件导学案,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版412化学反应发生的条件2教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版412化学反应发生的条件2学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共48页, 欢迎下载使用。

这是一份初中化学沪教版(2024)九年级上册(2024)基础实验3 燃烧条件的探究学案,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版44第4章基础实验3燃烧条件的探究教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版44第4章基础实验3燃烧条件的探究学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共57页, 欢迎下载使用。