所属成套资源:部编版2024高中语文选择性必修下册同步课件+教案

语文选择性必修 下册12 *石钟山记优质教案

展开

这是一份语文选择性必修 下册12 *石钟山记优质教案,共4页。教案主要包含了导入新课,整体感知,研读课文,深度思考,写作特点,课后作业等内容,欢迎下载使用。

俗话说“眼见为实”,可美国伊利诺伊大学的韦斯克博士却用事实证明了“眼见”也出错。他进行过一项有趣的研究:他给参加减肥夏令营的青少年,每人发了一个杯子,用来倒橙汁喝。所发的杯子容量相等,却有高有矮,高的高度是矮的两倍。结果发现,青少年用矮杯子的人多出用高杯子的,可见对一件事情的认识是必须不仅要眼见还要亲自考察研究,才能得出正确的结论,今天苏轼也为我们提供了这样一个范例。

文学常识

苏轼

苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,号铁冠道人、东坡居士,眉州眉山(今四川省眉山市)人,北宋著名文学家、书法家、画家。

嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。苏轼是北宋中期文坛领袖,文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。

写作背景

元丰七年(1084)被调赴汝州(今属河南)。这年六月,苏轼由黄州团练副使调任汝州团练副使时,顺便送他长子苏迈到饶州德兴市(今属江西)任县尉,途经湖口,游览了石钟山,写了这篇文章。

(三)解读问题

1.石钟山,位于现在的江西省湖口县鄱阳湖东岸,素有“中国千古奇音第一山”之称。它处于长江与鄱阳湖交汇处,交通方便,而且波光山色,风景优美,历来成为旅游胜地,自古以来不少文人墨客写过游览石钟山的诗文。

2.记

古代散文中重要的散文题体裁,大都用来记叙行踪、描写景物、述说琐事、寄托情思等。

如:归有光《项脊轩记》;柳宗元《小石潭记》;范仲淹《岳阳楼记》;王安石《游褒禅山记》; 欧阳修《醉翁亭记》

3.山水游记散文

《石钟山》记,是一篇山水游记散文。

山水游记散文,始于魏晋,到了唐代,经过元结、柳宗元等人的创作实践,山水游记得到了极大的发展。宋代说理之风大盛,以游记为议论,在叙述中说明事理,形成了山水游记的新风格。

三、整体感知

问题:作为一篇游记,文章如何安排行文脉络?

明确:第一自然段为“石钟山”得名之一;第二自然段为“石钟山”探名之旅; 第三

自然段为“石钟山”探名之地。

四、研读课文

(一)“石钟山”得名之疑

首先朗读第一段,解决第一段重点文言现象。其次疏通第一段文段文意,小结第一段内容为:石钟山得名之疑。第三,对石钟山得名之疑进行研读分析。

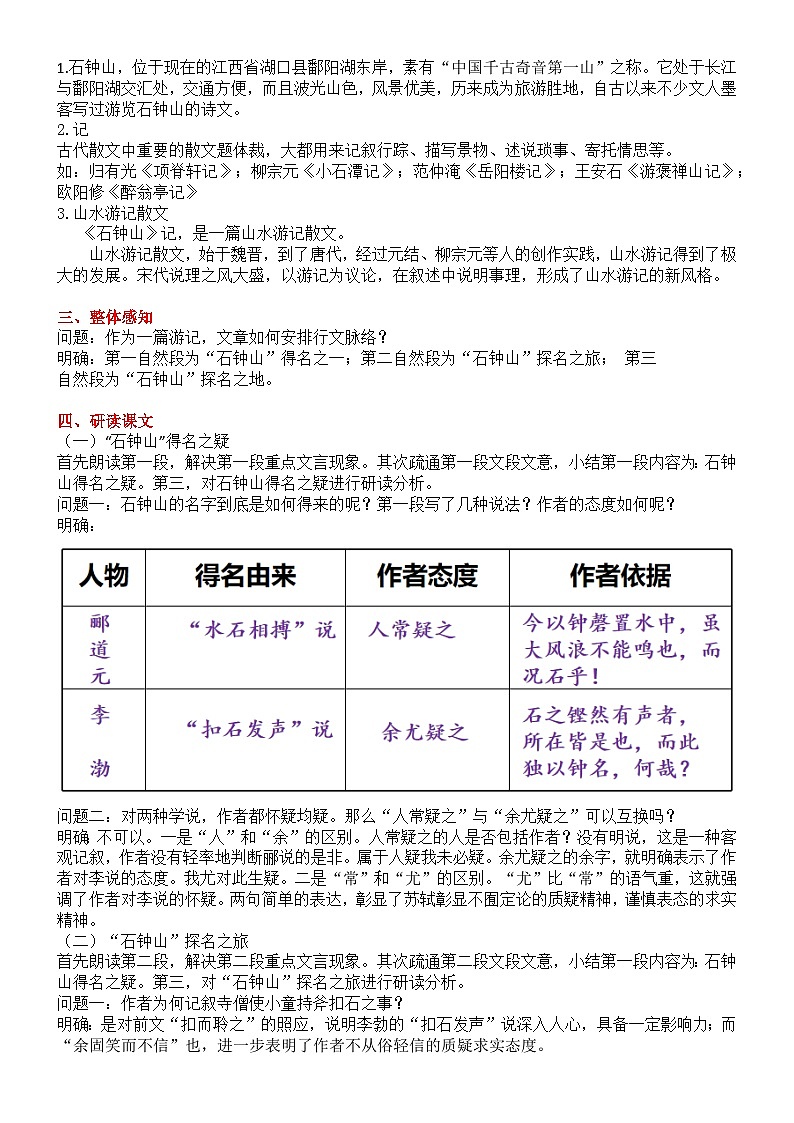

问题一:石钟山的名字到底是如何得来的呢?第一段写了几种说法?作者的态度如何呢?

明确:

问题二:对两种学说,作者都怀疑均疑。那么“人常疑之”与“余尤疑之”可以互换吗?

明确:不可以。一是“人”和“余”的区别。人常疑之的人是否包括作者?没有明说,这是一种客观记叙,作者没有轻率地判断郦说的是非。属于人疑我未必疑。余尤疑之的余字,就明确表示了作者对李说的态度。我尤对此生疑。二是“常”和“尤”的区别。“尤”比“常”的语气重,这就强调了作者对李说的怀疑。两句简单的表达,彰显了苏轼彰显不囿定论的质疑精神,谨慎表态的求实精神。

(二)“石钟山”探名之旅

首先朗读第二段,解决第二段重点文言现象。其次疏通第二段文段文意,小结第一段内容为:石钟山得名之疑。第三,对“石钟山”探名之旅进行研读分析。

问题一:作者为何记叙寺僧使小童持斧扣石之事?

明确:是对前文“扣而聆之”的照应,说明李勃的“扣石发声”说深入人心,具备一定影响力;而“余固笑而不信”也,进一步表明了作者不从俗轻信的质疑求实态度。

问题二:作者是怎样描写月夜绝壁下的情景的?

明确:从描写的角度看,高低兼具,动静皆有,形声相映。从修辞上看,用了比喻和拟人的修辞,形象生动写出了峭壁高险恐怖。作者描绘了一幅阴森恐怖、冷清凄厉的景象,让人有身临其境之感。

问题三:作者为什么要描写这幅月夜绝壁图?

明确:内容上,借阴森恐怖、冷清凄厉的景象烘托出探访之不易,表现出敢于深入险地、深入考察求真的可贵品格;结构上,为下文提出士大夫终不肯以小舟夜泊赤壁之下张本。

问题四:作者在这种恐怖的环境有何发现?他找到石钟山得名的原因了吗?

苏轼的第一个发现是:“大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝”。这钟鼓一般的响声,经过他仔细观察,发现是山下的石洞和裂缝因水波激荡而发出声音。苏轼的第二个发现是:到舟回至两山间时,看到入港处有大石当中流,其空窍与风声相吞吐,这是窾坎镗鞳的声音的来源。由此他得出原因:山石穴罅、中空大石因水石激荡发出声响,石钟山之名与山形水势有关联是关联的。作者对两处声音的考极为细致深入,处处印证了首段的郦道元的说法。不仅证实了郦说,而且以详补简,为末段叹郦说之简做好铺垫。苏轼以实地考察的方式,印证了郦道元水石相搏,声如洪钟的说法。

问题五:考察到得名之因后,作者要为何提起无射和歌钟?

明确:首先以钟声喻水石相击之声,说明山有钟声。其次,无射歌钟这种大钟演奏的音乐悦耳恢宏,意在表明石钟山发出的水声悦耳,不仅有深沉的旋律还有宏大的气势。第三,作者的这种对远古美妙音乐声的联想,也能表达作者经过艰辛探究获得真相的喜悦和兴奋。

(三)“石钟山”探名之地

首先朗读第三段,解决第三段重点文言现象。其次疏通第三段文段文意,小结第一段内容为:“石钟山”探名之得。第三,“石钟山”探名值得进行研读分析。

问题一:作者在探明石钟山得名由来以后,悟出什么道理?

明确:作者得出的道理是“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”这句是全篇的主旨,是他亲访石钟山后得到的最重要的结论。强调了反对主观臆断、倡导实地调查的求实精神。

问题二:长期以来关于“石钟山”命名由来的疑问得不到解决,作者认为原因是什么?

明确:世人不能准确知道山名由来的四种原因:一是“郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详”。说明郦道元的求实之路是欠缺的,缺乏对考察结论的具体阐发。二是“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知”。这句话很深刻。士大夫文人的求实之路的不足是缺乏去实地考察的决心勇气。三是“渔工水师虽知而不能言”。这说明求实之路,渔工水师缺乏阐明真相的文化素养。四是“陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实”。陋者的“斧斤考击”和自以为是,是以讹传讹的原因。这些人缺乏对表象的深入探究。

五、深度思考

1.本文是如何得出“事须目见耳闻,不可意断有无”的呢?

本文表面上以游踪(何以要游———游时如何——游有何思)为线,实际上是以“生疑——解疑——明疑”为脉,探究石钟山命名的缘由,体现了“事须目见耳闻,不可意断其有无”

的求实精神。

2.苏轼为何要借石钟山的命名缘由和游历经过来表现探求精神呢?

(1)通过亲身实践考察更有说服力,更加真实可感

(2)借此反映苏轼的文学主张:反对空洞说理

(3)告诫苏迈

3.苏轼感慨“郦元之简”“李渤之陋”,认为已经得到“石钟山”的命名原因。亦有后人认为苏轼自己的观点也未必完全正确,你如何看待?

丙午春雨过湖口,临渊上下两山,皆若钟形……东坡舣涯,未目其麓,故犹有遗论。

——明·罗洪先《石钟山记》

盖全山内空如钟覆地,面上钟山,亦中多空洞。且山势上锐下宽,适宜以形论,不以声

论。苏子……乃过其门未入其室也。——清·彭玉麟《石钟洞叙》

石钟山之片石寸草,诸将皆辨识,上钟岩与下钟岩其下皆有洞,可容数百人,深不可穷,

形如覆钟,彭侍郎玉麟于钟山之顶建立昭忠祠。乃知钟以形言之,非以声言之,郦氏、苏氏

所言,皆非事实也。——清·曾国藩《石钟山名考异》

即使在石钟山得名的考证上苏轼最终是不完全成功的,但就其探究石钟山得名这件事上,他表现出的求真品格和为求真而不畏危险的勇敢精神却是当时众多士大夫们永远无法相比的。其次《石钟山记》作为一篇缘事说理的散文,其写作意图不但是从实地考察的角度找出石钟山因何命名的原因,而是要以此阐发求真证实之必要,倡导一种科学家精神。人们对于客观事物的认识,本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑、察疑、释疑,和苏轼不迷信古人,不轻信旧说,不主观臆断,而愿亲身实地观察的精神正是一致的。这从另一个角度证明其思想的可贵之处。

4.苏轼写《石钟山记》的意图是“吸郦元之简,而笑李渤之陋”,说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为。苏轼的说法也不正确。那么,学习这篇文章的意义是什么呢?

(1)不轻信前人的说法。苏轼的说法也许不完全正确,但并不能因此否定苏轼的努力。人们对于客观事物的认识,本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑、察疑、释疑,正是和苏轼的不迷信古人,不轻信旧说,不主观臆断,而自愿亲身实地观察的精神一致。

(2)实践出真知。作者在文中强调耳闻目见进行实地考察的重要性,反对主观臆断,草率盲从,这是科学的、重调查研究的态度。我们强调实践出真知,就应该像苏轼一样勇于实践。

六、写作特点

1.因事说理,叙议结合。作者以“疑一察一结论”三个步骤展开全文。而且议论、记叙层层深入,全文首尾呼应,环环相扣,浑然一体。

2.笔墨集中,结构紧凑。从头至尾,紧扣石钟山的命名来写。第一段提出问题,第二段解决问题,第三段得出结论。

3.行文波澜起伏,有缓有急。行文有缓有急,抑扬顿挫,波澜起伏,诙谐风趣。

课文小结

1.“石钟山”得名之疑——游因——质疑

2.“石钟山”探名之旅——游历——释疑

3.“石钟山”探名之得——有感——悟理

记事说理,层层推进,结构严谨,

既有文笔之妙,又有理性之光。

苏轼从探寻石钟山命名由来的过程中,能够更细致具体地体现“目见耳闻”的求真精神,这样的说理更能引起读者的共鸣,启迪读者践行。同时,这样的写法也是基于苏轼的文学主张和“借题发挥”的创作心理。

七、课后作业

结合第三单元的六篇文章,探究这些文章中所涉及的文化观念在当今社会的价值。

课题

统编版高中语文选修下册下第三单元

《石钟山记》

课 型

新授课

课 时

2课时

教材分析

《石钟山记》是统编版选择性必修下册教材第三单元“中华传统文化经典研习”学习任务群中的一篇课文。苏轼从探寻石钟山命名由来的过程中,能够更细致具体地体现“目见耳闻”的求真精神,这样的说理更能引起读者的共鸣,启迪读者践行。同时,这样的写法也是基于苏轼的文学主张和“借题发挥”的创作心理。

教学目标

1.掌握文言词句,积累文言知识;

2.了解说理性游记散文叙议结合的艺术,体会其缘事说理的文笔之妙与理性之光;

3.领略作者在游历中体现的求真求实的精神,明确“见闻之知”的时代价值,培养求真求实的品格。

教学重点

研读课文,掌握文言词句,积累文言知识

教学难点

领略作者在游历中体现的求真求实的精神,明确“见闻之知”的时代价值

相关教案

这是一份语文7.2 *秦腔获奖教学设计及反思,共5页。教案主要包含了导入新课,了解作者知识背景,整体感知管理结构,概括特点,解读文本,艺术特色,对比阅读,课后作业等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中语文5.2 *边城(节选)一等奖教学设计及反思,共9页。教案主要包含了梳理小说情节,赏析人物形象,探究人情之美,品读边城环境等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版选择性必修 下册第一单元1(氓 离骚(节选))1.2 离骚(节选)公开课教学设计,共4页。教案主要包含了导入新课,句式灵活多变,参差不齐,多用双声,讲求押韵,且是隔句押韵,作业布置等内容,欢迎下载使用。