所属成套资源:2025德州高三上学期1月期末考试(新)及答案(九科)

2025德州高三上学期1月期末考试生物含解析

展开

这是一份2025德州高三上学期1月期末考试生物含解析,文件包含山东省德州市2024-2025学年高三上学期1月期末生物试题含解析docx、山东省德州市2024-2025学年高三上学期1月期末生物试题无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共39页, 欢迎下载使用。

本试卷分第[卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分 100 分,考试时间 90 分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,

用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试

卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题共 45 分)

一、选择题:本题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 细胞在低渗溶液中急性膨胀后,通过调节使细胞体积收缩的过程称为调节性体积减小(RVD),RVD 过程

中会出现短暂的 K+外排,随后 Cl-和 H+持续外排。利用 K+通道阻断剂和 Cl-通道阻断剂处理星型胶质细胞,

均可抑制 RVD 发生的程度,利用 H+泵活性抑制剂抑制细胞外酸化后,会使 K+外排增强,时间延长。下列

说法错误的是( )

A. RVD 过程中细胞体积收缩与细胞内渗透压降低有关

B. 与细胞外相比,星型胶质细胞内的 K+浓度高,Cl-浓度低

C. H+的外排可能会使 K+通道关闭,进而使 K+外排减弱

D. RVD 过程伴随着转运蛋白活性的改变和细胞骨架的更新

【答案】B

【解析】

【分析】物质出入细胞的方式包括自由扩散、协助扩散、主动运输,胞吞和胞吐等等。自由扩散不需要载

体和能量;协助扩散需要载体,但不需要能量;主动运输需要载体,也需要能量;自由扩散和协助扩散是

由高浓度向低浓度运输,是被动运输。

【详解】A、RVD 过程中细胞体积收缩与细胞内渗透压降低有关,因为细胞吸水和失水过程与细胞内的渗

透压相关,A 正确;

B、与细胞外相比,星型胶质细胞内的 K+浓度高,Cl-浓度高,否则不能出现随通道外排的过程,B 错误;

C、题意显示,利用 H+泵活性抑制剂抑制细胞外酸化后,即抑制 H+外排,会使 K+外排增强,据此推测,H

+的外排可能会使 K+通道关闭,进而使 K+外排减弱,C 正确;

第 1页/共 26页

(北京)股份有限公司

D、题意显示,RVD 过程是指细胞在低渗溶液中急性膨胀后,通过调节使细胞体积收缩的过程,该过程中

的发生与细胞 K+外排,随后 Cl-和 H+持续外排有关,据此可推测,RVD 过程伴随着转运蛋白活性的改变和

细胞骨架的更新,D 正确。

故选 B。

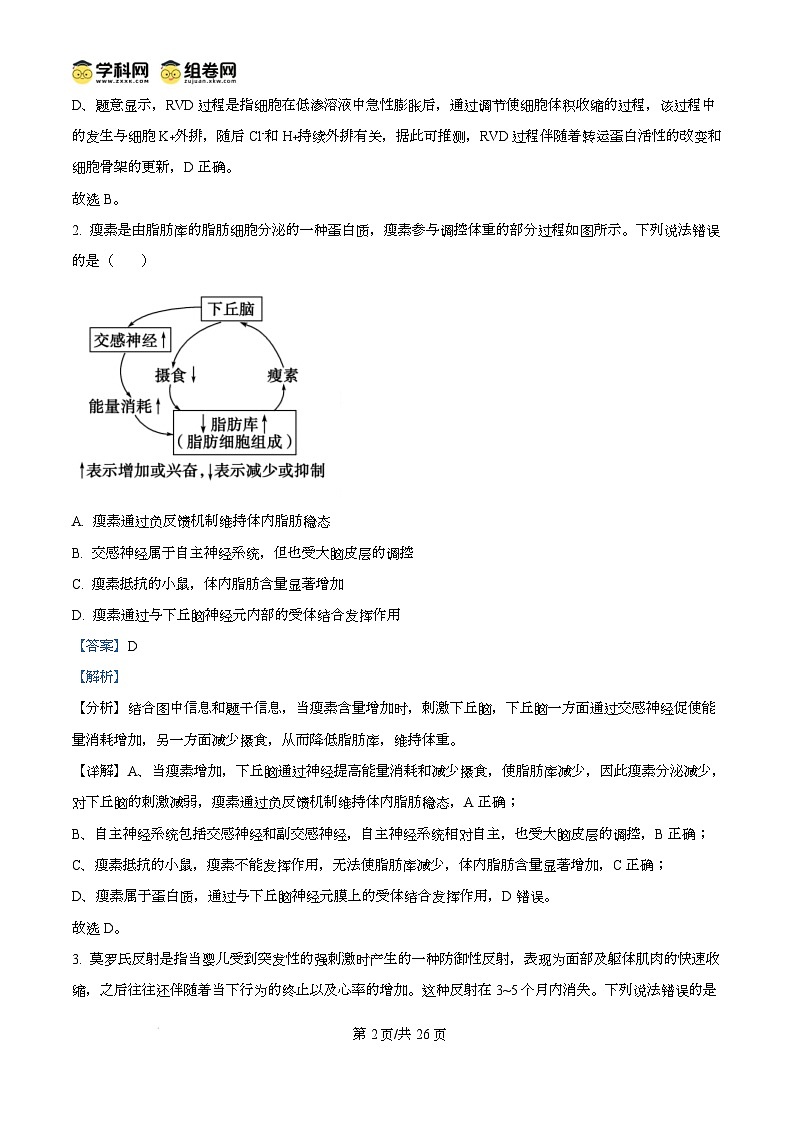

2. 瘦素是由脂肪库的脂肪细胞分泌的一种蛋白质,瘦素参与调控体重的部分过程如图所示。下列说法错误

的是( )

A. 瘦素通过负反馈机制维持体内脂肪稳态

B. 交感神经属于自主神经系统,但也受大脑皮层的调控

C. 瘦素抵抗的小鼠,体内脂肪含量显著增加

D. 瘦素通过与下丘脑神经元内部的受体结合发挥作用

【答案】D

【解析】

【分析】结合图中信息和题干信息,当瘦素含量增加时,刺激下丘脑,下丘脑一方面通过交感神经促使能

量消耗增加,另一方面减少摄食,从而降低脂肪库,维持体重。

【详解】A、当瘦素增加,下丘脑通过神经提高能量消耗和减少摄食,使脂肪库减少,因此瘦素分泌减少,

对下丘脑的刺激减弱,瘦素通过负反馈机制维持体内脂肪稳态,A 正确;

B、自主神经系统包括交感神经和副交感神经,自主神经系统相对自主,也受大脑皮层的调控,B 正确;

C、瘦素抵抗的小鼠,瘦素不能发挥作用,无法使脂肪库减少,体内脂肪含量显著增加,C 正确;

D、瘦素属于蛋白质,通过与下丘脑神经元膜上的受体结合发挥作用,D 错误。

故选 D。

3. 莫罗氏反射是指当婴儿受到突发性的强刺激时产生的一种防御性反射,表现为面部及躯体肌肉的快速收

缩,之后往往还伴随着当下行为的终止以及心率的增加。这种反射在 3~5 个月内消失。下列说法错误的是

第 2页/共 26页

(北京)股份有限公司

( )

A. 神经调节的结构基础是神经系统

B. 莫罗氏反射的消失体现了神经系统的分级调节

C. 增大神经元静息电位的绝对值可以提高神经元的敏感性

D. 莫罗氏反射过程中兴奋的传导和传递都是单向的

【答案】C

【解析】

【分析】反射的类型:

(1)非条件反射:先天就有的,如:婴儿吮乳、吃梅分泌唾液、呼吸、眨眼、吃奶等;

(2)条件反射:后天学习的,如:望梅止渴、一朝被蛇咬十年怕井绳等。条件反射是后天形成的、信号(条

件)刺激引起的、在非条件反射的基础上,由高级神经中枢大脑皮层的参与下完成的。

【详解】A、神经系统由脑、脊髓和它们所发出的神经组成,神经调节的结构基础是神经系统,A 正确;

B、新出生的婴儿出现莫罗氏反射,说明属于非条件反射,这种反射在 3~5 个月内消失,说明其受到更高级

的中枢控制,即莫罗氏反射的消失体现了神经系统的分级调节,B 正确;

C、增大神经元静息电位的绝对值可以降低神经元的敏感性,C 错误;

D、莫罗氏反射过程需要经过完整的反射弧,反射弧中突触处兴奋的传递只能单向,且莫罗氏反射过程是非

离体的状态,因此莫罗氏反射过程中兴奋的传导和传递都是单向的,D 正确。

故选 C。

4. 鸟类是恒温动物,一般冬天不会冬眠,但小鸱鸺在冬季寒潮袭击时,会进入冬眠状态,它们的体温由平

时的 40℃降到 20℃左右,心跳和呼吸等生命活动都明显降低。科学家在某些冬眠动物体内发现了一种能诱

发冬眠的特殊蛋白质——“冬眠激素”。下列说法错误的是( )

A. 冬眠时小鸱鸺的血糖消耗速率明显降低

B. 冬季,小鸱鸺进入冬眠后机体的散热量增加

C. 冬眠机制可应用于延长移植器官的“保质期”

D. 进入冬眠前后,小鸱鸺的内环境会发生明显改变

【答案】B

【解析】

【分析】体温调节是温度感受器接受体内、外环境温度的刺激通过体温调节中枢的活动,相应地引起内分

泌腺、骨骼肌、皮肤血管和汗腺等组织器官活动的改变,从而调整机体的产热和散热过程,使体温保持在

相对恒定的水平。

第 3页/共 26页

(北京)股份有限公司

【详解】A、小鸱鸺冬眠时心跳和呼吸等生命活动都明显降低,新陈代谢变缓,对血糖的消耗速率会明显降

低,A 正确;

B、小鸱鸺进入冬眠后,体温由平时的 40℃降到 20℃左右,与外界环境的温差变小,根据热传递原理,机

体的散热量应是减少,而不是增加,B 错误;

C、冬眠时生命活动减弱,代谢缓慢,若将冬眠机制应用于移植器官,可降低器官代谢速率,延长移植器官

的“保质期”,C 正确;

D、进入冬眠前后,小鸱鸺的体温、心跳、呼吸等生命活动都发生明显改变,所以内环境也会发生明显改变,

D 正确。

故选 B。

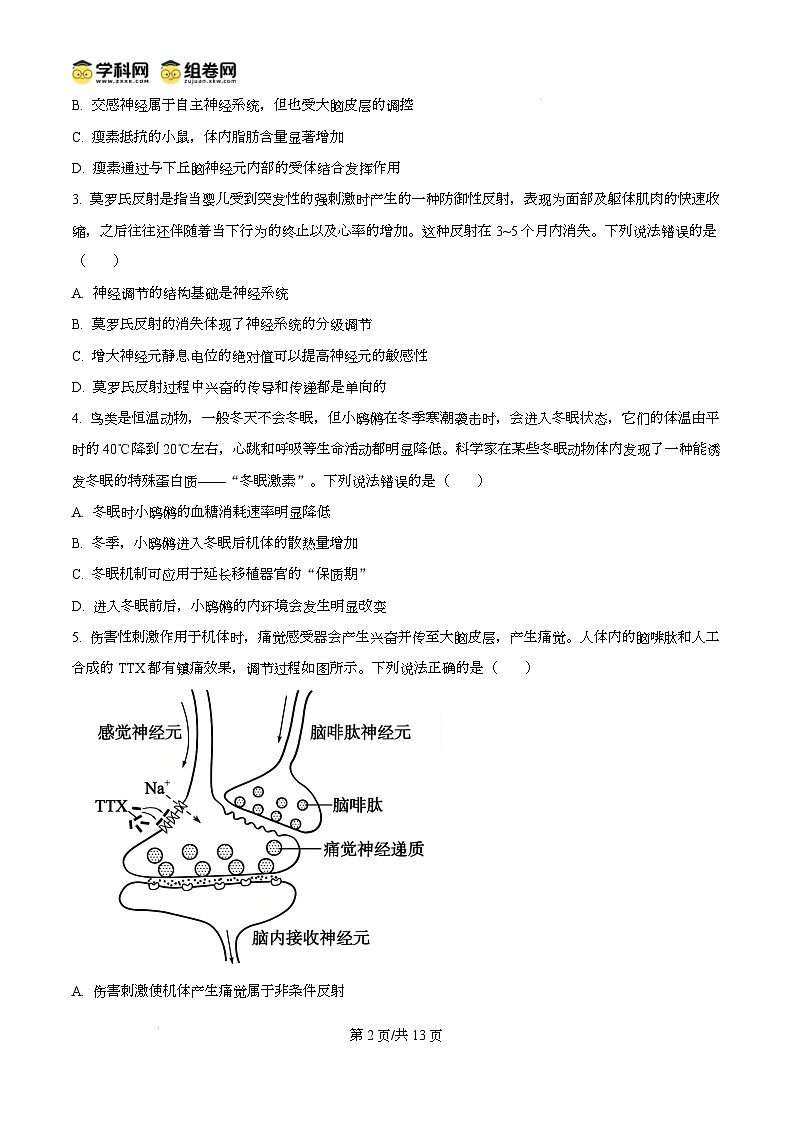

5. 伤害性刺激作用于机体时,痛觉感受器会产生兴奋并传至大脑皮层,产生痛觉。人体内的脑啡肽和人工

合成的 TTX 都有镇痛效果,调节过程如图所示。下列说法正确的是( )

A. 伤害刺激使机体产生痛觉属于非条件反射

B. 脑啡肽与痛觉神经递质能引起相同的膜电位变化

C. TTX 和脑啡肽都能直接作用于 Na+通道

D. 图中感觉神经元的突触小体膜上能发生电信号到化学信号的相互转换

【答案】D

【解析】

【分析】题图分析:图为突触结构,神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,神经递质的受体位

于突触后膜上,可以促进钠离子内流,进而引起突触后膜的电位变化。

【详解】A、伤害性刺激使痛觉感受器兴奋,以局部电流形式沿着神经纤维传导,在大脑皮层产生痛觉,没

第 4页/共 26页

(北京)股份有限公司

有经过完整的反射弧,不属于反射,A 错误;

B、脑啡肽抑制下一个神经元产生动作电位,从而起到镇痛效果,痛觉神经递质能引起下一个神经元产生动

作电位而引起痛觉,因此两者引起的膜电位变化不一样,B 错误;

C、结合图示可知,TTX 能直接作用于 Na+通道,而脑啡肽无法看出,C 错误;

D、图中感觉神经元的突触小体膜上能发生电信号到化学信号的相互转换,引起神经递质的释放,引起下一

个神经元兴奋,D 正确。

故选 D。

6. 细胞被病毒感染后,细胞膜上的 MHC 蛋白将病毒的抗原呈递在细胞外侧。Tc 细胞(细胞毒性 T 细胞)识

别并结合 MHC 蛋白上的抗原后被激活,并大量增殖。增殖后的 Tc 细胞分泌穿孔素和颗粒酶,穿孔素在靶

细胞膜上形成孔道,颗粒酶经孔道进入靶细胞,与一种抑制 DNA 酶活性的小分子蛋白结合,最终使 DNA

片段化,靶细胞死亡。下列说法错误的是( )

A. 上述过程体现了免疫系统的免疫防御功能

B. 穿孔素、颗粒酶都属于免疫活性物质

C. 辅助性 T 细胞参与上述过程中 Tc 细胞的活化

D. 颗粒酶通过催化 DNA 水解发挥作用

【答案】D

【解析】

【分析】由题意可知该免疫为细胞免疫,而穿孔素是一种细胞因子。不同种类的淋巴细胞都是由造血干细

胞增殖、分化而来,分化的实质是基因的选择性表达,所以指导穿孔素合成的基因存在于所有体细胞中,

只是只有 TC 细胞能表达相关基因。

【详解】A、免疫免疫防御:指机体抵御外来抗原性异物入侵的一种保护功能防御:指机体抵御外来抗原性

异物入侵的一种保护功能,上述过程体现了免疫系统的免疫防御功能,A 正确;

B、免疫活性物质通常是由免疫细胞或其它细胞产生的发挥免疫作用的物质,穿孔素、颗粒酶都属于免疫活

性物质,B 正确;

C、辅助性 T 细胞分泌细胞因子,参与上述过程中 Tc 细胞的活化,C 正确;

D、颗粒酶经孔道进入靶细胞,随后将与 DNA 酶结合的起抑制作用的小分子蛋白水解,故颗粒酶作用的机

理是催化肽键的水解,D 错误。

故选 D。

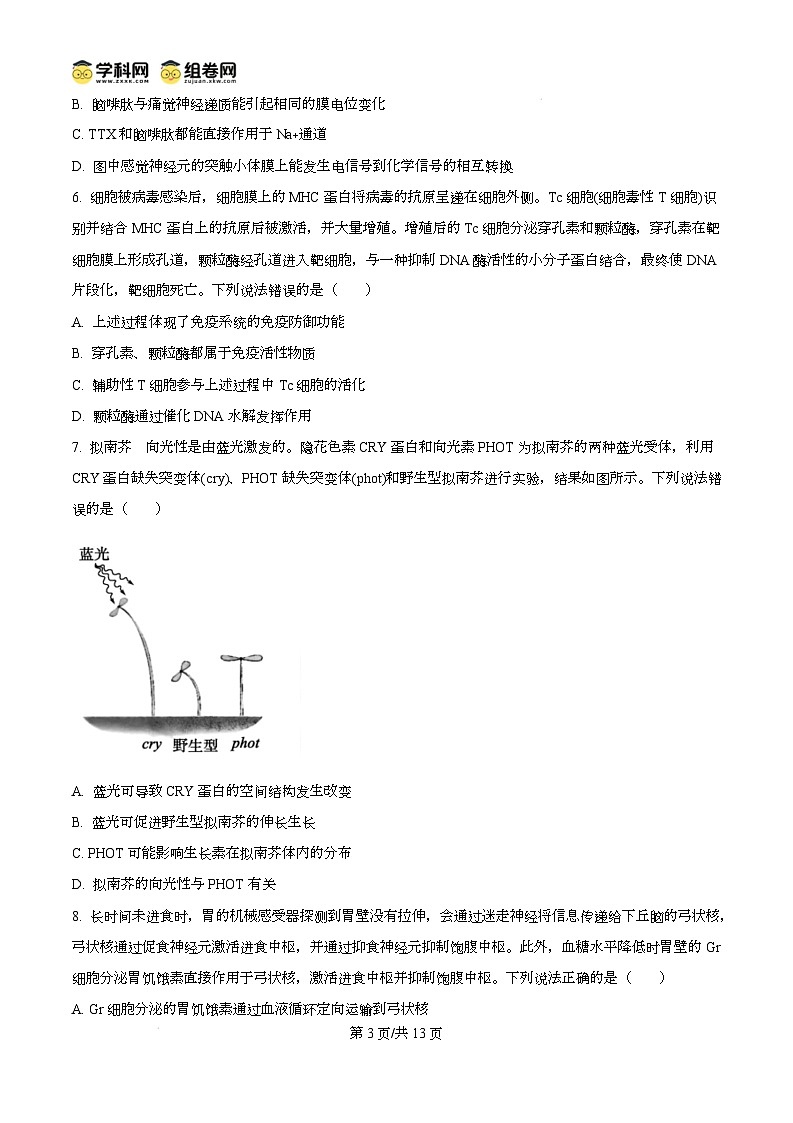

7. 拟南芥的向光性是由蓝光激发的。隐花色素 CRY 蛋白和向光素 PHOT 为拟南芥的两种蓝光受体,利用

CRY 蛋白缺失突变体(cry)、PHOT 缺失突变体(pht)和野生型拟南芥进行实验,结果如图所示。下列说法错

第 5页/共 26页

(北京)股份有限公司

误的是( )

A. 蓝光可导致 CRY 蛋白的空间结构发生改变

B. 蓝光可促进野生型拟南芥的伸长生长

C. PHOT 可能影响生长素在拟南芥体内的分布

D. 拟南芥的向光性与 PHOT 有关

【答案】B

【解析】

【分析】据题图和题意可知,隐花色素 CRY 蛋白和向光素 PHOT 都是拟南芥的蓝光受体,在蓝光照射下,

CRY 蛋白缺失突变体(cry)和野生型都会出现向光弯曲生长,且 CRY 蛋白缺失突变体(cry)高度远超过野生型,

而 PHOT 缺失突变体(pht)不出现向光弯曲生长现象。

【详解】A、根据题干信息,隐花色素 CRY 蛋白是拟南芥的蓝光受体之一,当蓝光照射时,CRY 蛋白的空

间结构可能会发生改变,从而触发下游的信号转导过程,A 正确;

B、据图可知,与 CRY 蛋白缺失突变体(cry)相比,野生型在蓝光照射下较矮,推测可能蓝光可抑制野生型

拟南芥的伸长生长,B 错误;

C、图示表明,在 PHOT 缺失突变体(pht)中,即使存在蓝光照射,拟南芥也不会发生弯曲生长,这暗示

了 PHOT 在介导蓝光引起的生长素分布变化中起关键作用,C 正确;

D、由于 PHOT 缺失突变体(pht)在蓝光照射下不发生弯曲生长,而野生型拟南芥则会发生弯曲生长,这

表明拟南芥的向光性确实与 PHOT 有关,D 正确。

故选 B。

8. 长时间未进食时,胃的机械感受器探测到胃壁没有拉伸,会通过迷走神经将信息传递给下丘脑的弓状核,

弓状核通过促食神经元激活进食中枢,并通过抑食神经元抑制饱腹中枢。此外,血糖水平降低时胃壁的 Gr

细胞分泌胃饥饿素直接作用于弓状核,激活进食中枢并抑制饱腹中枢。下列说法正确的是( )

第 6页/共 26页

(北京)股份有限公司

A. Gr 细胞分泌的胃饥饿素通过血液循环定向运输到弓状核

B. 切除迷走神经后,可使动物因禁食而引起的胃饥饿素水平升高现象消失

C. 进食中枢被激活后,促进机体进食并引起交感神经兴奋促进胃肠道蠕动

D. 长时间未进食时,导致下丘脑弓状核兴奋的信号分子包括神经递质和胃饥饿素

【答案】D

【解析】

【分析】1、激素调节是指由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行的调节。

2、神经调节是指在神经系统的直接参与下所实现的生理功能调节过程,是人体最重要的调节方式。神经调

节的基本方式是反射,反射必需经过完整的反射弧才能实现。

【详解】A、激素通过血液循环运输到全身各处,而不是定向运输到特定部位,只是与特定靶细胞表面的受

体结合发挥作用,所以胃饥饿素不会定向运输到弓状核,A 错误;

B、迷走神经是胃的机械感受器传递信息的途径,而胃饥饿素是由胃壁 Gr 细胞分泌直接作用于弓状核,切

除迷走神经不影响胃饥饿素的分泌,不会使动物因禁食而引起的胃饥饿素水平升高现象消失,B 错误;

C、进食中枢被激活后促进机体进食,此时副交感神经兴奋促进胃肠道蠕动,而不是交感神经,交感神经兴

奋会抑制胃肠道蠕动,C 错误;

D、长时间未进食时,胃的机械感受器通过迷走神经传递信息,会有神经递质作用于下丘脑弓状核,同时胃

壁 Gr 细胞分泌的胃饥饿素也直接作用于弓状核,所以导致下丘脑弓状核兴奋的信号分子包括神经递质和胃

饥饿素,D 正确。

故选 D。

9. 生态位重叠是指两个或两个以上物种在同一空间分享或竞争资源的情况,具有捕食关系的两个物种之间

时间生态位重叠指数较大。下表为某山区部分哺乳动物之间的时间生态位重叠指数。下列说法错误的是

( )

编号 N. 2 3 4 5 6 7 8

1 0.330 0.296 0.352 0.051 0.395 0.303 0.112

2 0.308 0.462 0.000 0.135 0.102 0.006

3 0.826 0.101 0.532 0.303 0 243

4 0.060 0.625 0.092 0.031

第 7页/共 26页

(北京)股份有限公司

5 0.238 0.059 0.006

6 0.790 0.026

7 0.532

A. 物种 3、4 之间存在捕食关系,且物种 4 捕食物种 3

B. 若物种 2 为夜行动物,则物种 5 和 8 可能属于昼行动物

C. 时间生态位的分化有利于提高物种的多样性

D. 物种通过在不同时间活动,有利于减少竞争,更好利用资源

【答案】A

【解析】

【分析】一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置、占用资源的情况、以及与其他物种的关

系等,称为这个物种的生态位;生态位是生态学中的一个重要概念,指物种在生物群落或生态系统中的地

位和角色;对于某一生物种群来说,其只能生活在一定环境条件范围内,并利用特定的资源,甚至只能在

特殊时间里在该环境出现。

【详解】A、物种 3、4 之间的时间生态位重叠指数高,两者具有捕食关系,但无法判断谁是捕食者,谁是

被捕食者,A 错误;

B、物种 2 与物种 5、物种 2 与物种 8 时间生态位重叠指数低,即时间上的生态位重叠程度低,若物种 2 为

夜行动物,则物种 5 和 8 可能属于昼行动物,B 正确;

CD、物种通过在不同时间活动,通过时间生态位的分化,有利于减少竞争,更好利用资源,有利于提高物

种的多样性,CD 正确。

故选 A。

10. 下列关于影响种群数量变化因素的说法,正确的是( )

A. 病毒引起的传染病对种群数量的影响会随种群密度增大而增大

B. 年龄结构和性别比例都可以通过影响种群死亡率影响种群数量

C. 种内竞争可以调节种群数量,随种内竞争加剧种群 K 值会变小

D. 捕食者种群数量过少时,猎物种群数量将呈现稳定增长

【答案】A

【解析】

【分析】影响种群数量变化因素:非生物因素(阳光、温度、水等)和生物因素(种内因素、种间因素)。

第 8页/共 26页

(北京)股份有限公司

【详解】A、病毒引起的传染病对种群数量的影响会随种群密度增大而增大,属于密度制约因素,A 正确;

B、年龄结构和性别比例都可以通过影响种群出生率影响种群数量,B 错误;

C、种内竞争可以调节种群数量,但 K 值基本不变,C 错误;

D、捕食者种群数量过少时,猎物种群数量将会增长,但不会稳定增长,有种内斗争存在,D 错误。

故选 A。

11. 潜流型人工湿地是模拟自然湿地系统,人为设计与建造的污水处理设施,是一个主要由土壤、微生物和

芦苇、香蒲、水葱等水生植物构成的生态处理系统。下列说法正确的是( )

A. 该湿地的能量来源是生产者固定的太阳能和污水中有机物所含的能量

B. 该湿地中芦苇在不同区域的种群密度不同,体现了群落的水平结构

C. 该湿地利用生态系统中的分解者降低了污水中有机物和无机盐的含量

D. 选择种植吸收污染物能力较强的植物,主要体现了生态工程的协调原理

【答案】A

【解析】

【分析】生态工程的基本原理包括循环、自生、整体和协调。通过合理的设计体现了生态工程的优势:表

现为少消耗、多效益、可持续。

【详解】A、污水有机物中的能量也是流经人工湿地生态系统总能量的一部分,因此,该湿地的能量来源是

生产者固定的太阳能和污水中有机物所含的能量,A 正确;

B、该湿地中芦苇在不同区域的种群密度不同,体现了芦苇在某区域中的出现频度,不能体现群落的水平结

构,B 错误;

C、该湿地利用生态系统中的分解者降低了污水中有机物的含量,但不会降低湿地中无机盐的含量,C 错误;

D、该生态工程中种植的吸收污染物能力较强的类型应该从当地物种中选择,这样强调了生物与环境的适应

性,体现了生态工程的协调原理,D 错误。

故选 A。

12. C/D bx snRNA 是由某些基因的内含子(基因中的非编码序列)编码的一种小 RNA,包含两种结构保守

的序列,即 Cbx(5'-UGAUGA-3')和 Dbx(5'-CUGA-3'),主要负责 rRNA 加工过程中的甲基化,如图所示。

敲除 C/D bx snRNA,rRNA 的甲基化水平显著降低,白血病肿瘤细胞的形成受到抑制。下列说法正确的

是( )

第 9页/共 26页

(北京)股份有限公司

A. C/D bx snRNA 转录形成后通过核孔转移到细胞质起作用

B. 基因的内含子序列发生突变不会影响细胞中蛋白质的合成

C. 编码 C/D bx snRNA 的内含子模板链至少含有两个 5'-TCATCA-3'序列

D. C/D bx snRNA 可能通过修饰 rRNA 甲基化抑制白血病的发生

【答案】C

【解析】

【分析】题意分析,C/D bx snRNA 是一种小 RNA,包含两种结构保守的序列,即 Cbx(5'-UGAUGA-3')

和 Dbx(5'-CUGA-3'),主要负责 rRNA 加工过程中的甲基化,敲除 C/D bx snRNA,rRNA 的甲基化水平

显著降低,白血病肿瘤细胞的形成受到抑制,据此推测,rRNA 的甲基化水平和白血病肿瘤细胞的形成表现

为一定程度的正相关关系。

【详解】A、C/D bx snRNA 主要负责 rRNA 加工过程中的甲基化,而 rRNA 加工主要在细胞核中完成,

可见 C/D bx snRNA 转录形成后不会通过核孔转移到细胞质起作用,A 错误;

B、题意显示,C/D bx snRNA 主要负责 rRNA 加工过程中的甲基化,进而影响相关基因的表达,据此推

测,基因的内含子序列发生突变会影响细胞中某些蛋白质的合成,B 错误;

C、根据碱基互补配对原则,丙结合图示可知,编码 C/D bx snRNA 的内含子模板链至少含有两个 5

'-TCATCA-3'序列,C 正确;

D、C/D bx snRNA 主要负责 rRNA 加工过程中的甲基化,敲除 C/D bx snRNA,rRNA 的甲基化水平显

著降低,白血病肿瘤细胞的形成受到抑制,据此可推测 C/D bx snRNA 可能通过修饰 rRNA 甲基化促进白

血病的发生,D 错误。

故选 C。

13. 二化螟、褐飞虱是水稻的主要害虫。二化螟主要啃食水稻茎秆,褐飞虱则刺吸茎叶汁液。褐飞虱偏爱在

第 10页/共 26页

(北京)股份有限公司

二化螟为害的稻株上取食产卵。稻螟赤眼蜂是二化螟的天敌,而褐飞虱会降低水稻挥发物对稻螟赤眼蜂的

吸引。下列说法正确的是( )

A. 二化螟、褐飞虱二者存在互利共生关系

B. 褐飞虱的存在会抑制水稻对二化螟的防御反应

C. 水稻至少有 10%的能量传递给二化螟、褐飞虱

D. 水稻挥发物的作用体现了水稻的生命活动离不开信息的传递

【答案】B

【解析】

【分析】种间关系:(1)捕食:一种生物以另一种生物为食。(2)种间竞争:两种或两种以上生物相互争

夺资源和空间等,使得一种数量增多,另一种生物大量减少或死亡。(3)互利共生:两种生物共同生活在

一起,相互依赖,彼此有利;发展到彼此不能离开而独立生存的程度。(4)原始合作:两种生物生活在一

起,互相受益,但二者之间不存在依赖关系,可以分离开来。(5)寄生:一种生物寄居于另一种生物的体

内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。

【详解】A、褐飞虱偏爱在二化螟为害的稻株上取食产卵,而褐飞虱会降低水稻挥发物对二化螟的天敌的吸

引,二者之间存在原始合作关系,A 错误;

B、褐飞虱的存在会降低水稻挥发物对稻螟赤眼蜂的吸引,减少了二化螟的天敌,因而抑制了水稻对二化螟

的防御反应,B 正确;

C、能量传递效率发生在营养级之间,二化螟、褐飞虱是水稻的主要害虫,水稻能量除了流向二化螟、褐飞

虱外,还有流向其他害虫,则水稻不一定有 10%的能量传递给二化螟、褐飞虱,C 错误;

D、水稻挥发物的作用体现了生态系统的信息传递有利于调节种间关系,维持生态系统的稳定,D 错误。

故选 B。

14. 在生态系统的能量流动过程中,生产量(P)是指生物在呼吸消耗后净剩的同化能量值。在某一相对稳定

且封闭的生态系统中,生产者、初级消费者、次级消费者的生产量分别为 P1、P2、P3。下列说法错误的是( )

A. 生产量一般会以有机物的形式积累在生物体内或生态系统中

B. 该生态系统中 P1、P2、P3 可能会因能量流动而处于相对稳定状态

C. 若 P1 为零,则该生物群落停止演替,生态系统的能量流动也停止

D. 次级消费者粪便中的能量属于初级消费者的 P2 中流向分解者的能量

【答案】C

【解析】

【分析】生态系统的能量流动是单向的、逐级递减的,沿着食物链和食物网流动;生产者为第一营养级,

第 11页/共 26页

(北京)股份有限公司

初级消费者为第二营养级,次级消费者为第三营养级。

【详解】A、生产量(P)是指生物在呼吸消耗后净剩的同化能量值,则一般会以有机物的形式积累在生物体

内或生态系统中,A 正确;

B、该生态系统稳定且封闭,则该生态系统中 P1、P2、P3 可能会因能量流动而处于相对稳定状态,B 正确;

C、若 P1 为零,说明没有有机物的积累,群落会发生演替,C 错误;

D、次级消费者粪便中的能量没有被次级消费者同化,属于初级消费者的 P2 中流向分解者的能量,D 正确。

故选 C。

15. 土壤碳封存是指通过将 CO2 储存于土壤,以减少大气中 CO2 浓度,同时增加土壤有机质含量的措施。

微生物在降解有机碳的同时,能将一部分易降解的有机碳转化成更难降解的微生物残体碳,在土壤中积累

下来,该过程称为土壤“微生物碳泵(MCP)”。MCP 效率用相同时间内微生物残体积累的总量和呼吸总

量的比值表示。下列说法错误的是( )

A. 提高 MCP 效率可以促进土壤碳封存,有利于实现碳中和

B. 动物的遗体、残骸被微生物同化后用于生长繁殖的能量可转化为残体碳

C. 与 MCP 效率低的土壤相比,MCP 效率较高的土壤更有利于植物的生长

D. 植物枯枝落叶输入的量以及土壤环境都会对土壤 MCP 效率产生影响

【答案】C

【解析】

【分析】生态系统的组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,营养结构就是指食物

链和食物网。生产者是指绿色植物和能进行化能合成作用的生物,消费者主要指动物,分解者指营腐生生

活的微生物和动物。

【详解】A、土壤“微生物碳泵(MCP)”是指微生物在降解有机碳的同时,能将一部分易降解的有机碳转

化成更难降解的微生物残体碳,在土壤中积累下来的过程,而碳中和是指 CO2 排放量和吸收量相等,实现

CO2 的零排放,因此提高 MCP 效率可以促进土壤碳封存,有利于实现碳中和,A 正确;

B、动物的遗体、残骸被微生物同化后用于生长繁殖的能量,其中一些以遗体、残骸的形式被分解者利用,

进而转化为残体碳,B 正确;

C、在土壤中积累下来的残体碳更难被降解,MCP 效率用相同时间内微生物残体积累的总量和呼吸总量的

比值表示,因此,与 MCP 效率高的土壤相比,MCP 效率较低的土壤更有利于植物的生长,C 错误;

D、土壤中的微生物(分解者)可利用植物枯枝落叶中的有机物进行 MCP,而土壤环境会影响微生物的生

命活动,所以植物枯枝落叶输入的量以及土壤环境都会对土壤 MCP 效率产生影响,D 正确。

故选 C。

第 12页/共 26页

(北京)股份有限公司

二、选择题:本题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,

全部选对得 3 分,选对但不全的得 1 分,有选错的得 0 分。

16. 脂滴是细胞中一种专门储存脂质的具膜结构,脂噬可清除脂滴,基本过程如下图所示。泡沫细胞由于细

胞内脂质的堆积易在血管壁上聚集导致动脉粥样硬化。下列说法错误的是( )

A. 脂滴的膜不含有蛋白质,是由单层磷脂分子组成

B. 增强溶酶体合成酯酶的功能可增强脂噬过程

C. 在饥饿状态下,脂噬过程可能会增强

D. 可以通过抑制泡沫细胞中的脂噬缓解动脉粥样硬化

【答案】ABD

【解析】

【分析】溶酶体为细胞浆内由单层脂蛋白膜包绕的内含一系列酸性水解酶的小体。是细胞内具有单层膜囊

状结构的细胞器,溶酶体内含有许多种水解酶类,能够分解很多种物质,溶酶体被比喻为细胞内的酶仓库

消化系统。

【详解】A、脂滴是细胞中一种专门储存脂质的具膜结构,生物膜的成分是磷脂分子和蛋白质,因此脂滴的

膜含有蛋白质,A 错误;

B、酯酶的合成在核糖体上,不在溶酶体内,B 错误;

C、结合图示可知,饥饿状态下,脂噬过程增强有利于产生脂肪酸,参与细胞呼吸,为生命活动提供能量,

C 正确;

D、泡沫细胞由于细胞内脂质的堆积易在血管壁上聚集导致动脉粥样硬化,因此可以通过促进泡沫细胞中的

脂噬缓解动脉粥样硬化,D 错误。

故选 ABD。

17. 正常的二倍体称为二体,二体中某一对同源染色体增加一条额外的染色体称为三体,二体中的两对同源

染色体各增加了一条额外染色体称为双三体。双三体生物在进行减数分裂时,额外的染色体随机进入子细

胞,形成的所有配子育性相同。科研人员发现某植物(2n=10)种群中,存在一个双三体植株,其基因型为EeeFFf

第 13页/共 26页

(北京)股份有限公司

.下列说法错误的是( )

A. 理论上该植物种群中最多存在 5 种三体,10 种双三体

B. 二体、三体、双三体的体细胞染色体组数相同

C. 该双三体植株产生染色体数目正常的配子的概率是 1/6

D. 该双三体植株自交后代中基因型为 eeff 的二体植株占 1/72

【答案】CD

【解析】

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;

在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】A、根据题意信息可知,该植物的二倍体 2n=10,说明是二倍体,体细胞有 10 条染色体,即每个

体细胞有 5 对同源染色体。当形成三体时,每一对都可能多一条,所以三体的类型数目等于同源染色体的

对数,也就是 5 种,每个对多一条的情况,而双三体的话,应该是从 5 对中选择两对不同的染色体各自多

一条,所以组合数是 C(5,2)=10 种,A 正确;

B、二体是正常的二倍体,每个体细胞有两个染色体组,三体是某一对多了一条,所以体细胞中的染色体数

目是 2n+1=11 条,而双三体是两对各自多一条,染色体数目是 2n+2=12 条。但是染色体组数指的是完整的、

互相同源的组数,所以二体、三体、双三体的体细胞染色体组数相同,都是两个,B 正确;

C、根据题意信息可知,双三体的基因型是 EeeFFf,说明对于 E 所在的染色体是三条(三体),而 F 所在的

另一对染色体也是三条(另一个三体),对于每个三体来说,产生正常数目(1 条)的概率是 1/2,而另一个

三体也是 1/2,那么双三体同时产生两个正常的配子的概率是 1/2 × 1/2 = 1/4,C 错误;

D、双三体自交产生 eeff 二体的条件是父方和母方均提供含 e 和 f 的正常配子,Eee 可产生配子种类有(E、

ee、e、Ee、e、Ee),其中 e 的正常配子概率为 1/3,FFf 可产生配子种类有(F、Ff、F、Ff、f、FF),其中

f 的正常配子概率为 1/6,两对同时正常的概率为 1/3×1/6=1/18,因此自交后代中基因型为 eeff 的二体植株占

1/18×1/18=1/324,D 错误。

故选 CD。

18. 女性更年期雌激素水平下降,糖尿病发病率升高。为研究相关机制,科研人员对雌激素受体基因敲除小

鼠和野生型小鼠注射等量的葡萄糖溶液,短时间内两者血液中胰岛素水平的增加量基本相同,再分别注射

等量的胰岛素后,小鼠骨骼肌组织中胰岛素含量如图所示。下列说法错误的是( )

第 14页/共 26页

(北京)股份有限公司

A. 血糖的调节主要依靠激素的作用

B. 野生型小鼠的雌激素受体基因在垂体细胞中不表达

C. 实验结果说明雌激素不影响胰岛素的合成

D. 实验结果说明雌激素能促进胰岛素向骨骼肌运输

【答案】B

【解析】

【分析】血糖调节的中枢是下丘脑,调节胰岛素、胰高血糖素和肾上腺素的分泌。胰岛素是唯一能降低血

糖的激素。

【详解】A、血糖的调节主要依靠激素的作用,调节血糖的激素有胰高血糖素、胰岛素等,A 正确;

B、性激素的分泌具有分级调节和反馈调节的特点,当性激素含量上升时,会反馈抑制下丘脑和垂体的分泌

活动,进而维持性激素含量的相对稳定,据此可推测,野生型小鼠的雌激素受体基因在垂体细胞中表达,B

错误;

C、给野生型(对照组)和基因敲除小鼠(实验组)注射葡萄糖,短时间内检测发现两者血液中胰岛素水平

的增加量基本相同,说明两组小鼠分泌胰岛素的量相差不多,该实验结果说明雌激素不影响胰岛素的合成,

C 正确;

D、向两种小鼠再分别注射等量的胰岛素后,小鼠骨骼肌组织中胰岛素含量,实验组明显低于对照组,说明

实验组可能因缺乏雌激素的作用导致向骨骼肌组织运输的胰岛素的量减少,即实验结果说明雌激素能促进

胰岛素向骨骼肌运输,D 正确。

故选 B。

19. 种群增长速率指的是种群在单位时间内新增的个体数量。某科研小组对鱼塘某种鱼种群数量与种群增长

速率、死亡率之间的关系进行研究,结果如下图所示。下列说法错误的是( )

第 15页/共 26页

(北京)股份有限公司

A. 当种群数量处于 A 状态时,即达到该鱼种群延续所需的最小数量

B. 当种群数量处于 B 状态时,进行捕捞有利于持续获得较大捕鱼量

C. 当种群数量处于 C 状态时,该鱼种群出生率是死亡率的 2 倍

D. 当种群数量处于 B 状态时,该鱼种群种内竞争最激烈

【答案】BCD

【解析】

【分析】“J”形曲线:指数增长函数,描述在食物充足,无限空间,无天敌的理想条件下生物无限增长的情况。

“S”形曲线:是受限制的指数增长函数,描述食物、空间都有限,有天敌捕食的真实生物数量增长情况,存

在环境容纳的最大值 K。

【详解】A、当种群数量处于 A 状态时,增长速率上升至 0,此时达到该鱼种群延续所需的最小数量,A 正

确;

B、当种群数量处于 A 与 B 状态之间时,此时增长速率最大,进行捕捞有利于持续获得较大捕鱼量,B 错

误;

C、种群增长速率指的是种群在单位时间内新增的个体数量,即种群增长速率=(出生率+迁入率)-(死亡

率+迁出率),C 状态时种群增长速率=死亡率,但由于迁入率和迁出率未知,因此该鱼种群出生率不一定是

死亡率的 2 倍,C 错误;

D、种群数量越多,种内竞争越激烈,B 状态不是种群数量最多的时刻,因此 B 状态不是该鱼种群种内竞争

最激烈的时刻,D 错误。

第 16页/共 26页

(北京)股份有限公司

故选 BCD。

20. 种群数量受到出生率、死亡率、年龄结构和性别比例等的影响,常用估算法调查种群密度。下列说法错

误的是( )

A. 种群的出生率和死亡率不完全取决于年龄结构

B. 种群数量稳定的种群年龄结构是稳定型,性别比例为 1:1

C. 影响种群数量 K 值的主要因素是出生率、死亡率、迁入率和迁出率

D. 用样方法调查种群密度时,若样方内个体数量过少,可以适当扩大样方面积

【答案】BC

【解析】

【分析】种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例。其中,种

群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率对种群数量起着决定性作用;年龄组成可以预测一个种

群数量发展的变化趋势。

【详解】A、种群的年龄组成是指一个种群中各年龄期个体数目的比例,根据年龄结构可预测种群数量的变

化,但种群的出生率和死亡率不完全取决于年龄结构,还会受到多种因素的影响,A 正确;

B、种群数量稳定的种群年龄结构是稳定型,即此时的出生率和死亡率基本平衡,但性别比例未必是 1∶1,

B 错误;

C、K 值大小主要取决于食物多少、空间大小、有无天敌等自然条件,出生率、死亡率、迁入率和迁出率是

决定种群数量的直接因素,C 错误;

D、用样方法调查种群密度时,若样方内个体数量过少,可以适当扩大样方面积,进而可以使估算的结果接

近真实,D 正确。

故选 BC。

第Ⅱ卷(非选择题共 55 分)

三、非选择题:本题共 5 小题,共 55 分。

21. 交替氧化酶(AOX)普遍存在于高等植物的线粒体中,可以催化 NADH 和氧气结合生成水,释放大量热

能但不生成 ATP。研究发现 AOX 途径对植物抵抗强光等逆境具有重要的生理学意义。

(1)在植物细胞呼吸过程中,产生 NADH 的场所有___________。该过程中 NADH 和氧气结合生成水发生

在___________。

(2)强光下叶绿体中 NADPH 含量会升高,根据光合作用的过程分析,原因是___________。

(3)强光下叶绿体中 NADPH 含量过高会损伤光反应阶段的 PSⅡ复合体,从而影响光合速率。已知叶绿体

与线粒体中的还原性物质可通过苹果酸/草酰乙酸穿梭途径进行转化,如图 1 所示。据图分析,强光下,植

第 17页/共 26页

(北京)股份有限公司

物通过增强 AOX 途径可缓解 PSⅡ复合体损伤的机制是___________。

(4)已知光呼吸在植物受到高温胁迫时能够发挥保护作用,且光呼吸的部分途径在线粒体内进行。为了进

一步探究高温强光下 AOX 的光保护作用是否还与光呼吸有关,进行了相关实验,结果如图 2 所示。该实验

结果___________(填“能”或“不能”)说明高温强光下 AOX 的光保护作用与光呼吸有关,判断依据是

___________。

【答案】(1) ①. 细胞质基质和线粒体基质 ②. 线粒体内膜

(2)强光下光反应速率大于暗反应速率,产生 NADPH 多于消耗的 NADPH

(3)叶绿体产生的过剩 NADPH 可通过苹果酸/草酰乙酸穿梭途径转运到线粒体,转换成 NADH,进而被

AOX 途径消耗

(4) ①. 能 ②. 抑制光呼吸后,AOX 途径不再起到光保护作用

【解析】

【分析】光合作用:(1)光反应场所在叶绿体类囊体薄膜,发生水的光解、ATP 和 NADPH 的生成;(2)

暗反应场所在叶绿体的基质,发生 CO2 的固定和 C3 的还原,消耗 ATP 和 NADPH。

【小问 1 详解】

在有氧呼吸的第一阶段和第二阶段均会产生 NADH,则对应的场所为细胞质基质和线粒体基质。NADH 和

氧气结合生成水发生在有氧呼吸的第三阶段,场所为线粒体内膜。

第 18页/共 26页

(北京)股份有限公司

【小问 2 详解】

根据光合作用的过程,光反应产生 NADPH,暗反应消耗 NADPH,则强光下叶绿体中 NADPH 含量会升高,

是因为强光下光反应速率大于暗反应速率,产生的 NADPH 多于消耗的 NADPH。

【小问 3 详解】

由图可知,强光下,叶绿体产生的过剩 NADPH 可通过苹果酸/草酰乙酸穿梭途径转运到线粒体,转换成

NADH,进而被 AOX 途径消耗,进而缓解 PSⅡ复合体损伤。

【小问 4 详解】

由图可知,抑制光呼吸后,有无 AOX 途径两组 PSⅡ功能的相对值没有差异,说明抑制光呼吸后,AOX 途

径不再起到光保护作用,因此高温强光下 AOX 的光保护作用与光呼吸有关。

22. 某植物(2n=14)的基因 T、t 位于 2 号染色体上,基因型为 TT、Tt 的个体表现为雌雄同株,基因型为 tt

的个体表现为雌株。研究人员将一个抗病基因 A 转入雌株形成转基因植株甲,将一个抗虫基因 B 转入纯合

的雌雄同株形成转基因植株乙。为研究基因 A、B 的位置,进行了如下实验。不考虑突变和染色体互换。

(1)将植株甲与某雌雄同株植株 M 杂交,F1 全部为雌雄同株,且抗病:不抗病=1:1.由此可知,植株 M

的基因型为___________,基因 A 不位于___________中的 DNA 上。

(2)将植株乙和某雌株 N 杂交,取 F1 中抗虫植株自交。若 F2 表型及其比例为雌雄同株、抗虫:雌株、不

抗虫=3:1,则基因 B 位于___________中的 DNA 上。将 F2 随机传粉,后代中雌株所占比例为___________

。

(3)为研究基因 A 是否位于 2 号染色体上,研究人员将植株甲与某雌雄同株杂交得 F1,对 F1 花粉中的 T、

t、A 基因进行 PCR 检测。若含 T 基因的花粉中含有基因 A 的占___________,则基因 A 位于 2 号染色体上;

若含 T 基因的花粉中含有基因 A 的占___________,则基因 A 不位于 2 号染色体上。

(4)SSR 是染色体中简单重复的 DNA 序列,不同染色体的 SSR 差异很大,可利用电泳技术将其分开,从

而对基因进行定位。将植株甲 1 号和 2 号染色体上特有的 SSR 分别记为甲 1、甲 2、植株乙 4 号染色体上特

有的 SSR 记为乙。将植株甲、乙进行杂交得到 F1,以 F1 的单个花粉 DNA 为模板进行了 PCR 检测,检测部

分结果如表所示(能反应理论值)。

花粉编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

甲 1 + + + + + + + +

相关序列 甲 2 + + + + + + + +

乙 4 + + + + + + + +

第 19页/共 26页

(北京)股份有限公司

基因 A + + + +

基因 B + + + +

注:“+”表示能检测到相关序列

据图分析,能确定所在位置的是基因___________,该基因应位于___________号染色体上,判断的依据是

___________。

【答案】(1) ①. TT ②. 细胞质(叶绿体和线粒体)

(2) ①. 2 号染色体 ②. 1/6

(3) ①. 0 ②. 1/4

(4) ①. B ②. 1 ③. 含有甲 1 的花粉均不含基因 B,不含甲 1 的花粉中有一半含基因 B

【解析】

【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的;在

减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【小问 1 详解】

由题可知,植株甲为雌株,其基因型为 tt,又因 F1 全部为雌雄同株,则植株 M 的基因型为 TT;又因为一

个抗病基因 A 转入雌株形成转基因植株甲,而植株 M 上没有相关基因,其杂交后,后代中抗病:不抗病=1

:1,符合分离定律测交的分离比,说明转入的基因位于染色体 DNA 上,不位于细胞质基因上。

【小问 2 详解】

由题可知,将一个抗虫基因 B 转入纯合的雌雄同株形成转基因植株乙,因此植株乙为 TT,抗虫基因为 BO,

(O 表示无等位基因)与某雌株 N(tt)无抗虫基因杂交,取 F1(Tt)中抗虫(BO)植株自交。F2 表型及

其比例为雌雄同株、抗虫:雌株、不抗虫=3:1,其中抗虫基因 B 的表现型与 T 基因的一致,说明 T 基因

和 B 基因位于同一条染色体上,其位于位于 2 号染色体上。有上述分析可知,F2 的基因型为 1/4TT、2/4Tt

和 1/4tt,其中雌雄同体中父本 1/3TT、2/3Tt,作为母本的为 1/4TT、2/4Tt 和 1/4tt,由于是随机传粉,则父

本产生 t 配子的概率为 1/3,母本产生 t 配子的概率为 1/2,所以后代中雌株所占比例为 1/6。

【小问 3 详解】

由题可知,一个抗病基因 A 转入雌株(tt)形成转基因植株甲,若 A 基因和 T 基因位于一对同源染色体上

时,只能是 t 基因和 A 基因在一起,而 A 基因不可能和 T 基因在一起,因此含 T 基因的花粉中含有基因 A

的占比为 0 时,基因 A 位于 2 号染色体上;若 A 基因和 T 基因不位于同一对同源染色体上时,1/2 的 A 基

因与 1/2T 基因在一个花粉粒中的概率为 1/4。

【小问 4 详解】

第 20页/共 26页

(北京)股份有限公司

由题可知,不同染色体的 SSR 差异很大,从而对基因进行定位。基因 B 位于 1 号染色体上,因为含有甲 1

的花粉均不含基因 B,不含甲 1 的花粉中有一半含基因 B。

23. 糖尿病治疗药物二甲双胍(Met)与抗 PD-1 抗体(aPD-1)均具有一定的抗肿瘤作用,科研人员针对肿瘤模型

小鼠进行了两者联合用药的作用及机制的研究,结果如下表所示。

对照组 αPD-1 Met Met 十αPD-1

肿瘤体积 5 天 50 30 20 10

(mm) 15 天 300 150 100 50

第15天细胞毒性T细胞数量(个/mm²) 10 15 20 60

(1)肿瘤的形成主要与免疫系统的___________功能异常有关。抗肿瘤过程中,细胞毒性 T 细胞活化需要

___________等细胞的参与。

(2)据表分析,该实验的自变量为___________,结合特异性免疫过程分析,联合使用两种药物抗肿瘤效

果更好的机理是___________。

(3)研究发现血管结构的完整性对免疫细胞的正常迁移有重要意义,结构不完整的血管会阻碍免疫细胞向

肿瘤的迁移;迁移至肿瘤血管处的免疫细胞,需要识别血管壁细胞膜上的 VCAM-1 蛋白,才能进入肿瘤组

织中发挥免疫作用。此外研究还发现,辅助性 T 细胞和细胞毒性 T 细胞都可以通过分泌 JFNY 促进相应免

疫细胞的功能,进而改善血管结构。

①从功能上推测,细胞毒性 T 细胞分泌的 JFNY___________(填“属于”或“不属于”)细胞因子。

②改善血管结构和促进血管壁细胞膜上的 VCAM-1 蛋白的合成均可起到抗肿瘤的作用。为了证明 Met 与

αPD-1 联合用药只能通过促进细胞毒性 T 细胞分泌 JFNY,进而改善血管结构从而实现抗肿瘤的作用,科研

人员利用生理盐水、Met+aPD-1、无关抗体、抗细胞毒性 T 细胞抗体、抗辅助性 T 细胞抗体、抗 JFNY 抗体

等试剂对肿瘤模型小鼠进行了相关实验,实验处理及结果如下表所示。

组别 处理方式 因变量指标 1:血管结构完整性

A 生理盐水 +

B Met 十αPD-1 +++

C 甲 +++

第 21页/共 26页

(北京)股份有限公司

D 乙 +++

E 丙 +

Met 十αPD-1、抗 JFNY 抗

F 丁

体

注:结合细胞的抗体可以使该细胞功能丧失;适宜数量的“+”表示血管结构完整性。

根据实验目的和实验材料,完善上述表格中甲~丁代表的有关内容:甲___________;乙___________;丙

___________;丁___________。除了上述表格中检测的因变量指标 1 外,本实验还需要检测的因变量指标

是___________。

【答案】(1) ①. 免疫监视 ②. 靶细胞、辅助性 T 细胞

(2) ①. 时间和所用药物的种类 ②. 联合用药使机体产生更多的细胞毒性 T 细胞,该类细胞可以

识别并裂解更多的肿瘤细胞

(3) ①. 属于 ②. Met+αPD-1、无关抗体 ③. Met+αPD-1、抗辅助性 T 细胞抗体 ④. Met

+αPD-1、抗细胞毒性 T 细胞抗体 ⑤. + ⑥. 血管壁细胞膜上 VCAM-1 蛋白相对含量

【解析】

【分析】在细胞免疫过程中,细胞毒性 T 细胞可识别并裂解被病原体侵染的靶细胞,使其裂解死亡。

【小问 1 详解】

肿瘤的形成主要与免疫系统的免疫监视功能异常有关。在细胞免疫中,细胞毒性 T 细胞的活化需要靶细胞

和辅助性 T 细胞的参与。

【小问 2 详解】

由表格可知,该实验的自变量是时间和药物的种类。根据肿瘤体积可知,Met 十αPD-1 联合使用抗肿瘤效果

更好,其机理是联合用药使机体产生更多的细胞毒性 T 细胞,该类细胞可以识别并裂解更多的肿瘤细胞。

【小问 3 详解】

①JFNY 是细胞毒性 T 细胞分泌的细胞因子,能促进相应免疫细胞的功能。

②该实验的目的是验证 Met 与αPD-1 联合用药只能通过促进细胞毒性 T 细胞分泌 JFNY,进而改善血管结构

从而实现抗肿瘤的作用,因此该实验组别的差别在于有无 JFNY,甲和乙的处理方式血管结构的完整性与 B

组相同,甲和乙的处理方式含有 JFNY,甲的处理方式可为 Met+αPD-1+无关抗体,乙的处理方式可为 Met

+αPD-1+抗辅助性 T 细胞抗体,F 组没有 JFNY,则其血管结构完整性应与 A 组相同,为+,JFNY 是由细胞

毒性 T 细胞分泌,则 E 组血管结构完整性为+,可知 E 组的处理方式为 Met+αPD-1、抗细胞毒性 T 细胞抗

体。改善血管结构和促进血管壁细胞膜上的 VCAM-1 蛋白的合成均可起到抗肿瘤的作用,为了验证 Met 与

第 22页/共 26页

(北京)股份有限公司

αPD-1 联合用药只能通过促进细胞毒性 T 细胞分泌 JFNY,进而改善血管结构从而实现抗肿瘤的作用,该实

验还需要检测血管壁细胞膜上 VCAM-1 蛋白相对含量。

24. 重金属镉(Cd)胁迫下,植物会产生大量的自由基,自由基会激活乙烯合成酶,促进乙烯的产生。外源施

加生长素(IAA)可以激发抗氧化系统,降低植物自由基含量,缓解 Cd 对植物的危害。科研人员以早熟禾为

实验材料探究 Cd 胁迫下 IAA 对植物的影响,实验结果如下图所示。

(1)结合细胞衰老 机理和激素的作用,分析 Cd 胁迫下植物叶片容易衰老、脱落的原因是___________。

(2)据图 1 和图 2 分析,在 Cd 胁迫下,IAA 对早熟禾的___________(填“茎”或“根”)生长的促进作用

更大,判断依据是___________;由图 3 可知,IAA 还可以通过___________以减少 Cd 对叶片光合作用的影

响。

(3)研究发现在 Cd 胁迫下,部分具有特定功能的细菌可进入植物体内成为内生菌,可降低植物体内 Cd

胁迫强度,其机理如下图所示。据图分析内生菌可降低 Cd 对植物细胞的胁迫的途径有___________。

【答案】(1)Cd 胁迫下,植物产生的自由基和乙烯增多,自由基能促使细胞衰老,乙烯能促进叶片脱落

(2) ①. 根 ②. Cd+IAA 组与 Cd 组根长的差值比株高的差值大 ③. 抑制根部 Cd 向叶片的运输

(3)内生菌吸收、吸附 Cd;内生菌能吸收植物细胞内 ACC,减少乙烯的产生;内生菌产生的 IAA 进入植

物细胞,促进植物生长

第 23页/共 26页

(北京)股份有限公司

【解析】

【分析】1.生长素类具有促进植物生长的作用,在生产上的应用主要有:(1)促进扦插的枝条生根;(2)

促进果实发育;(3)防止落花落果.

2.赤霉素的生理作用是促进细胞伸长,从而引起茎秆伸长和植物增高.此外,它还有防止器官脱落和解除

种子、块茎休眠促进萌发等作用.

3.细胞分裂素在根尖合成,在进行细胞分裂的器官中含量较高,细胞分裂素的主要作用是促进细胞分裂,

此外还有诱导芽的分化,延缓叶片衰老的作用.

4.脱落酸在根冠和萎蔫的叶片中合成较多,在将要脱落和进入休眠期的器官和组织中含量较多.脱落酸是

植物生长抑制剂,它能够抑制细胞的分裂和种子的萌发,还有促进叶和果实的衰老和脱落,促进休眠和提

高抗逆能力等作用.

5.乙烯主要作用是促进果实成熟,此外,还有促进老叶等器官脱落的作用.植物体各部位都能合成乙烯。

小问 1 详解】

由题意“重金属镉(Cd)胁迫下,植物会产生大量的自由基,自由基会激活乙烯合成酶,促进乙烯的产生”可知,

Cd 胁迫下,植物产生的自由基和乙烯增多,自由基能促使细胞衰老,乙烯能促进叶片脱落。

【小问 2 详解】

由图 1 和图 2 可知,在 Cd 胁迫下,Cd+IAA 组与 Cd 组根长的差值比株高的差值大,由此可知,IAA 对早

熟禾的根生长的促进作用更大。由图 3 可知,根系中 Cd 的含量较高,由此可知,IAA 可以通过抑制根部

Cd 向叶片的运输以减少 Cd 对叶片光合作用的影响。

【小问 3 详解】

由图可知,在 Cd 胁迫下,部分具有特定功能的细菌可进入植物体内成为内生菌,内生菌通过吸收、吸附 Cd,

吸收植物细胞内 ACC,减少乙烯的产生,内生菌产生的 IAA 进入植物细胞,促进植物生长,从而降低 Cd

对植物细胞的胁迫。

25. 海洋牧场是指充分利用自然生产力,在特定海域科学培育和管理渔业资源而形成的人工渔场,其活动包

括增殖放流、人工投放饲料等。增殖放流是指捕捞原生水域生物资源进行人工培育和繁殖,将其成体、幼

体或卵投放回目标水域的生物资源补偿方法。烟台四十里湾海洋牧场增殖放流的生物有斑石鲷、许氏平鲉

等杂食性鱼类。

(1)烟台四十里湾海洋牧场生态系统的结构包括___________和___________。

(2)斑石鲷、许氏平鲉在海洋生态系统中占据着相对稳定的生态位,是___________的结果。增殖放流的

主要目的是使种群的年龄结构恢复为___________。为确定合理的放流数量,放流前需要调查该种生物的种

群密度及环境容纳量,这属于___________水平研究的问题。

第 24页/共 26页

(北京)股份有限公司

(3)总初级生产量(TPP)指一定时间内生产者固定的太阳能总量,总呼吸量(TR)指一定时间内群落中所有生

物呼吸作用散失的总能量。TPP/TR 是用来描述生态系统发育程度的重要指标。若该海洋牧场在建设初期

TPP/TR 的值为 1.58,则在收获季开始捕捞前,TPP/TR___________(填“”“=”或“〈”)1.58.

(4)如图为该海洋牧场斑石鲷种群相关能量流动示意图,其中方框内字母代表能量数值,箭头上字母代表

途径。据图回答,M 代表的是斑石鲷的___________(填“摄入量”或“同化量”)。能量主要以热能形式散

失的途径是___________。

【答案】(1) ① 组成成分 ②. 营养结构

(2) ①. 协同进化 ②. 增长型 ③. 种群

(3)< (4) ①. 摄入量 ②. c

【解析】

【分析】1、生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,生态系统的组成成分指的是非生物成分

和生产者、消费者和分解者,营养结构指的是食物链和食物网。

2、某营养级的摄入量-粪便量=同化量,一般来说某营养级的额同化量包括四部分:呼吸消耗、分解者分解、

未利用、下一营养级。

【小问 1 详解】

生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,生态系统的组成成分指的是非生物成分和生产者、

消费者和分解者,营养结构指的是食物链和食物网。

【小问 2 详解】

斑石鲷、许氏平鲉在海洋生态系统中占据着相对稳定的生态位,是协同进化的结果。增殖放流是指捕捞原

生水域生物资源进行人工培育和繁殖,将其成体、幼体或卵投放回目标水域的生物资源补偿方法,这样做

可以增加生殖前期个体的比例,从而使种群的年龄结构恢复为增长型。为确定合理的放流数量,放流前需

要调查该种生物的种群密度及环境容纳量,这属于种群水平研究的问题。

【小问 3 详解】

第 25页/共 26页

(北京)股份有限公司

在该海洋牧场在建设初期,该生态系统中生物的种类、数量将会不断增多,意味着生产者固定的太阳能会

有更多的能量留下后一营养级,用于其它营养级生物的生长发育和繁殖。而在收货季,生态系统的能量相

对平衡,生产者固定的太阳能几乎等于所有生物的呼吸散失的总能量,因此若该海洋牧场在建设初期TPP/TR

的值为 1.58,则在收获季开始捕捞前,TPP/TR<1.58。

【小问 4 详解】

M 代表的是斑石鲷的摄入量,a 代表摄入后未被吸收利用的能量以粪便的形式流向分解者,M1 代表同化量,

c 代表斑石鲷的呼吸消耗,M2 代表用于自身生长发育的能量。

第 26页/共 26页

相关试卷

这是一份2025德州高三上学期1月期末考试生物PDF版含答案,文件包含山东省德州市2024-2025学年高三上学期1月期末考试生物pdf、山东省德州市2024-2025学年高三上学期1月期末考试生物答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共6页, 欢迎下载使用。

这是一份2025吕梁高三上学期期末考试生物PDF版含解析,共16页。

这是一份2025吕梁高三上学期期末考试生物含解析,文件包含山西省吕梁市2024-2025学年高三上学期1月期末生物试题含解析docx、山西省吕梁市2024-2025学年高三上学期1月期末生物试题无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共29页, 欢迎下载使用。