所属成套资源:高中生物一轮复习讲练含解析答案

高中生物一轮复习讲练第23讲生物的进化含解析答案

展开

这是一份高中生物一轮复习讲练第23讲生物的进化含解析答案,共36页。试卷主要包含了协同进化与生物多样性的形成,蜗牛的有条纹等内容,欢迎下载使用。

1.基于现代生物进化理论知识,理解生命的延续和发展,认识生物多样性,形成生物进化的观点。

2.通过物种形成、种群的基因频率与基因型频率的计算,培养归纳与概括、逻辑分析和计算能力。

3.用科学方法讨论自然选择使种群基因频率发生变化。

4.探讨耐药菌的出现与抗生素滥用的关系。

考点一 生物进化的证据、自然选择与适应的形成

1.生物有共同祖先的证据

(1)化石证据证实的问题

①大量化石证据,证实了生物是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代逐渐进化而来的。

②大量化石证据还揭示出生物由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生的进化顺序。

(2)当今生物体上进化的印迹——其他方面的证据

①比较解剖学证据

研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可以为这些生物是否有共同的祖先寻找证据。

②胚胎学证据

脊椎动物在胚胎发育的早期都有彼此相似的阶段,这个证据支持了人和其他脊椎动物有共同祖先的观点。

(3)细胞和分子水平的证据

①当今生物有许多共同特征,如都有能进行代谢、生长和增殖的细胞,细胞有共同的物质基础和结构基础等,这是对生物具有共同祖先这一论点的有力支持。

②不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的共同点,提示人们当今生物有着共同的原始祖先,其差异的大小则揭示了当今生物种类亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序。

2.自然选择与适应的形成

(1)生物的适应具有普遍性和相对性

(2)生物的适应是自然选择的结果

①拉马克的进化学说

观点:用进废退和获得性遗传是生物不断进化的主要原因,生物来源是由更古老的生物进化而来的。

意义:最早提出比较完整的进化学说,否定了神创论和物种不变论。

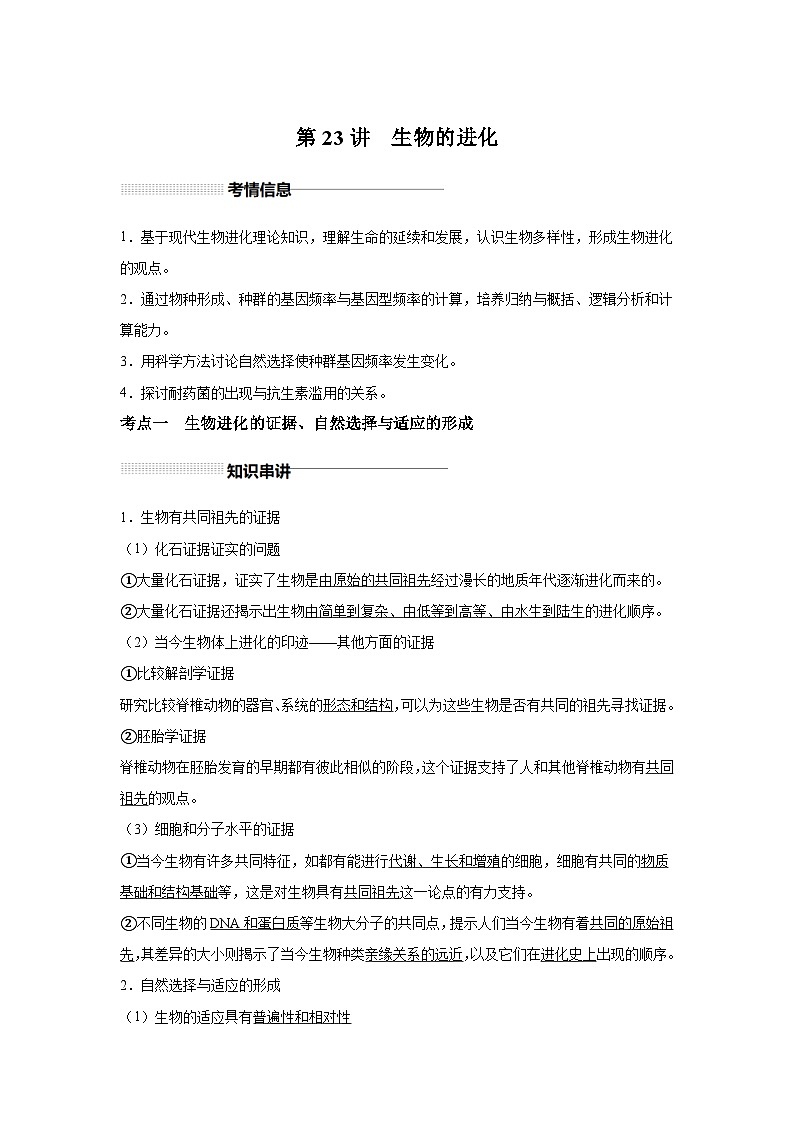

②达尔文自然选择学说

情境长句·练思维

1.雪鞋兔的皮毛随季节变化,下雪时变成白色来隐藏自己;夏季再恢复棕色、红色或灰色。近年来由于全球变暖,雪鞋兔打破了其冬季换装的规律,仍保持棕毛。请解释该进化机制: 。

2020·潍坊月考

2.现代生物进化理论以自然选择学说为核心,下列有关阐述,不合理的是( )

A.人与黑猩猩的DNA序列一致性比猕猴高,说明人与黑猩猩的亲缘关系比猕猴近

B.通过化石可以了解已灭绝生物的形态结构特点,是研究生物进化最直接的证据

C.种群间互有迁入和迁出,会引起种群间遗传差异的减少和种群内变异量的增大

D.达尔文自然选择学说认为种群是生物进化的基本单位

2023·河北唐山三模

3.抗病毒药物金刚烷胺对流感病毒感染有较好的疗效,能有效降低流感发病率。近年来发现流感病毒基因发生突变,导致其对金刚烷胺的抗药性从2%增加到了90%。下列说法错误的是( )

A.金刚烷胺决定了流感病毒进化的方向

B.流感病毒抗药性的变化说明基因发生定向突变

C.流感病毒抗药性上升是金刚烷胺对流感病毒选择的结果

D.抗金刚烷胺流感病毒的出现可能会导致人群中流感的发病率增加

[易错提醒]

(1)环境因素的作用会提高突变的频率,但任何情况下变异都是不定向的,所以环境不能起到定向诱导变异的作用,它的作用是对不定向的变异进行定向选择。

(2)在运用达尔文自然选择学说分析问题时,要注意“变异在前,选择在后”的思路。

1.细胞生物学证据和结论

(1)证据

①无论是原核生物还是真核生物,它们的细胞都有相似的基本结构。

②原核细胞中的蓝细菌和真核细胞中的叶肉细胞都有与光合作用有关的色素和酶等,它们都能进行光合作用,把光能转化为化学能,将无机物转化为贮藏能量的有机物。

(2)结论:现存生物都是由共同的祖先进化来的,它们有着或远或近的亲缘关系,亲缘关系越近的生物之间,就具有越多的共同特征。

2.分子生物学证据和结论

(1)证据

①DNA分子水平:大多数现存生物的遗传物质都是DNA,而且它们的DNA在组成、结构和功能上有许多共同之处,不同生物的DNA在行使功能时也有许多相似之处。

②基因水平:人类与猩猩、恒河猴和兔的血红蛋白基因中部分碱基序列有一定的相似性。

③蛋白质分子水平:不同生物细胞色素c的氨基酸序列也存在很高的相似度。

(2)结论

①不同生物之间的特征DNA序列都有一定的相似性,亲缘关系越近的生物,其DNA序列的相似性越高。

②不同生物之间特定的蛋白质中的氨基酸序列相似度与生物之间的亲缘关系密切相关。

考点二 现代生物进化理论的主要内容

1.种群是生物进化的基本单位

(1)基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因。

(2)基因频率:一个种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比值。

2.突变和基因重组产生进化的原材料

(1)可遗传变异的来源

(2)生物突变的有利和有害不是绝对的,往往取决于环境。

(3)生物的变异是不定向的,只是产生了生物进化的原材料,不能决定生物进化的方向。

3.自然选择导致种群基因频率的定向改变

4.隔离导致物种的形成

(1)隔离错误!

(2)

5.协同进化与生物多样性的形成

(1)协同进化

①概念:不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

②原因:生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响。

(2)生物多样性

情境长句·练思维

4.根据所学知识,完成下列题目:

(1)四倍体西瓜植株是不同于二倍体西瓜植株的新物种,理由是 。

(2)用现代生物进化理论解释“长期使用杀虫剂,发现灭虫效果越来越差”的原因是 。

2020·北辰区二模

5.在若干年期间,研究人员对生长在山区中的某二倍体植物种群进行了两次调查,结果如下表所示。已知控制植株红花、黄花和白花性状的基因(位于常染色体上)依次为R、r+和r,且R对r+、r为显性,r+对r为显性。下列叙述正确的是( )

A.种群中所有个体含有的全部R、r+和r基因构成了该种群的基因库

B.初次调查时存在两种基因型的红花植株

C.基因突变导致黄花色植株的出现,决定了进化的方向

D.调查期间花色的基因频率发生了变化,说明形成了新物种

2023·天津河西区质检

6.野生大豆花的结构、传粉方式与豌豆相同,果实成熟后,豆荚受到微小外力就会“炸裂”,将大豆种子弹射出去。豆荚是否易“炸裂”受A/a基因控制,含a基因的豆荚经轻微碰触就会“炸裂”。因城镇开发建设,野生大豆种群被分隔在多个互不相连的地块中(碎片化)。下列有关叙述错误的是( )

A.地块碎片化前,不同基因组成的野生大豆植株间可以进行基因交流

B.自然选择对不同地块野生大豆种群基因频率改变所起作用可能有差别

C.调控豆荚易“炸裂”的a基因在不同野生大豆种群中的频率都非常高

D.在野生大豆种群中选育高产抗病品种时,A基因的频率也会随之升高

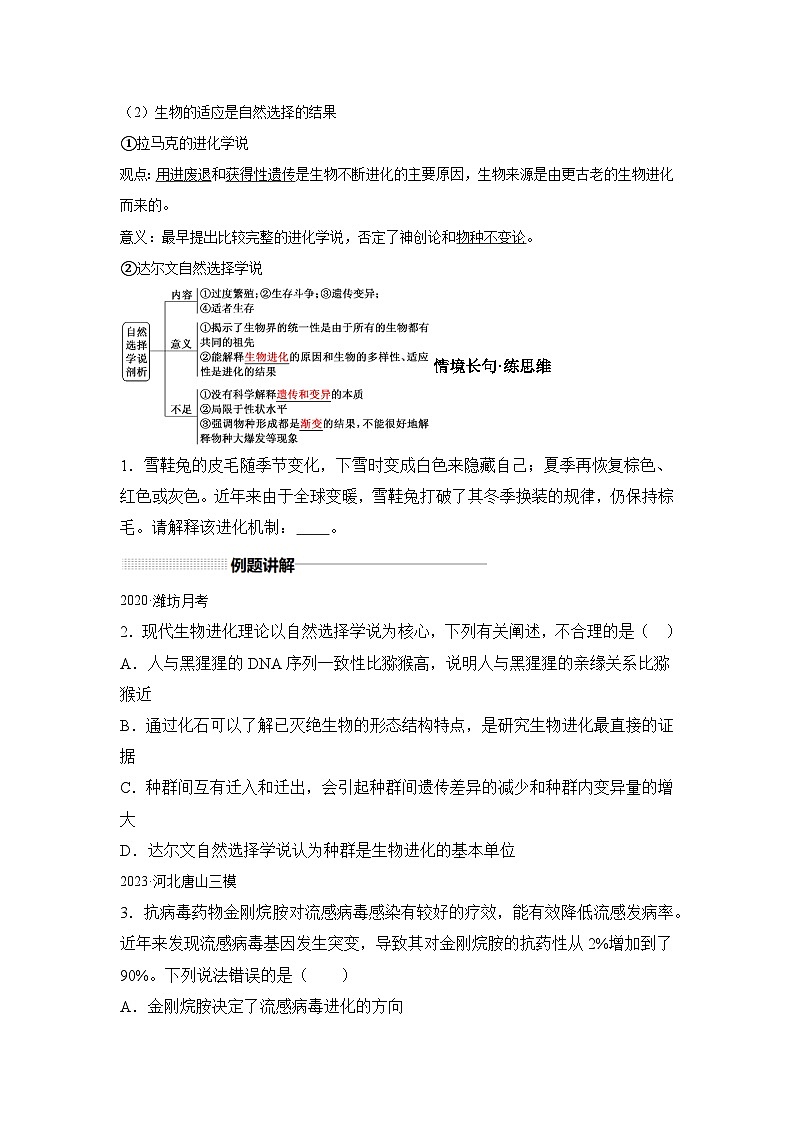

1.“归纳法”比较自然选择学说与现代生物进化理论

2.“图解法”把握物种形成的三大模式

3.“列表法”比较物种形成与生物进化的不同

考点三 种群的基因与基因型频率的计算

1.已知基因型个体数,求基因频率

某基因频率=×100%

PA=×100%

Pa=×100%

(PA、Pa表示A、a的基因频率,PAA、PAa、Paa表示三种基因型个体数)。

2.已知基因型频率,求基因频率

设有N个个体的种群,AA、Aa、aa的个体数分别为n1、n2、n3,A、a的基因频率分别用PA、Pa表示,AA、Aa、aa的基因型频率分别用PAA、PAa、Paa表示,则:

PA===PAA+1/2PAa

Pa===Paa+1/2PAa

由以上公式可以得出下列结论:

某等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+1/2杂合子的频率。

3.与伴性遗传有关的基因频率计算

p=×100%

q=×100%

(p为XA的基因频率,q为Xa的基因频率,N代表各基因型个体数)

4.利用遗传平衡公式,求基因型频率

(1)前提条件:a。种群非常大;b。所有雌雄个体之间自由交配;c。没有迁入和迁出;d。没有自然选择;e。没有基因突变。

(2)计算公式:当等位基因只有两个时(A、a),设p表示A的基因频率,q表示a的基因频率,则:

基因型AA的频率=p2

基因型Aa的频率=2pq

基因型aa的频率=q2

7.某小岛上原有果蝇20000只,其中基因型VV、Vv和vv的果蝇分别占15%、55%和30%。若此时从岛外入侵了2000只基因型为VV的果蝇,且所有果蝇均随机交配,则代中V的基因频率约是( )

A.43%B.48%C.52%D.57%

8.蜗牛的有条纹(A)和无条纹(a)为显性。在一个地区的蜗牛种群内,有条纹(AA)个体占55%,无条纹个体占15%,在无自然选择的作用下,若蜗牛间进行自由交配得到F1,则A的基因频率和F1中Aa的基因型频率分别是( )

A.30%,21%B.30%,42%C.70%,21%D.70%,42%

2020·威海期末

9.据调查,某校学生基因型及比例为XBXB(42.32%)、XBXb(7.36%)、XbXb(0.32%)、XBY(46%)、XbY(4%),则在该群体中B和b的基因频率分别为( )

A.36%、64%B.8%、92%C.78%、22%D.92%、8%

10.现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,没有迁入和迁出,无突变,自然选择对A和a基因控制的性状没有作用。种群1的A基因频率为80%,a基因频率为20%;种群2的A基因频率为60%,a基因频率为40%。假设这两个种群大小相等,地理隔离不再存在,两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中Aa的基因型频率是( )

A.75%B.50%C.42%D.21%

11.在一个随机交配的中等大小的种群中,经调查发现控制某性状的基因型只有两种:AA基因型的百分比为20%,Aa基因型的百分比为80%,aa基因型(致死型)的百分比为0,那么随机交配繁殖一代后,AA基因型的个体占( )

A.1/4B.1/5C.3/7D.11/21

1.利用遗传平衡定律计算人类遗传病的患病概率的解题模板

2.当基因位于X染色体上时,基因频率和基因型频率相关的规律总结

以色盲为例,相关基因用B、b表示:

(1)

应用:当基因位于X染色体上时,在雄性个体中,某一基因的频率等于该基因型的频率,求出了相关的基因型频率,就等于求出了基因频率。

(2)人群中色盲基因的频率=男性中色盲基因的频率=女性中色盲基因的频率(都约为7%)

(3)

考点四 协同进化与生物的多样性

1.协同进化

(1)概念:指生物与生物之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

(2)原因:生物与生物之间的相互选择和生物与无机环境之间的相互影响。

(3)类型

(4)结果:出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,形成了多种多样的生态系统。

2.生物多样性的形成

(1)内容:基因多样性、物种多样性、生态系统多样性。

(2)形成原因:协同进化和自然选择。

(3)生物进化历程中的几个关键事件

①真核生物出现以后,有性生殖作为一种新的繁殖方式出现了,生物进化的速度明显加快。

②寒武纪大爆发:大量的动物构成了生态系统的第三极——消费者,使生态系统具有更加复杂的结构。

③原始两栖类的出现:生物的登陆改变着陆地的环境,陆地上复杂的环境为生物的进化提供了广阔的舞台。

(3)相互关系

12.非洲草原上的鬣狗是一种群居性动物,它们会成群结队的猎捕食物,但有时会出现个别鬣狗在觅食时表现为求偶或其他与觅食无关的行为,此种行为一经出现,经常被群体攻击,这种现象属于进化稳定对策。下列有关说法错误的是( )

A.进化稳定对策有利于种群基因频率的定向改变

B.进化稳定对策不利于种群基因多样性的发展

C.进化稳定对策的发生有利于生物间的共同进化

D.当出现环境的剧烈改变时,进化稳定对策将会被消弱

2023·江苏徐州模拟

13.原产于马达加斯加的达尔文兰具有细长的花距(底部储存着花蜜),主要由具有细长口器的天蛾在采蜜中完成传粉。多年后在当地发现另一达尔文兰新品种,与原品种相比,其花距底部花蜜较少,二乙酸甘油酯(一种脂质化合物)有所增加,其传粉者为采油蜂类。下列说法正确的是( )

A.达尔文兰适应性状的形成是其自身遗传变异与传粉昆虫相互作用的结果

B.传粉昆虫种类的改变引起达尔文兰与花距分泌物有关的基因发生突变

C.隔离是达尔文兰新品种形成的必要条件

D.达尔文兰新品种与采油蜂类之间通过种间竞争实现了协同进化

2024·广东·高考真题

14.EDAR 基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关。用M、m分别表示突变前后的EDAR 基因,研究发现,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高。下列推测合理的是( )

A.m的出现是自然选择的结果

B.m不存在于现代非洲和欧洲人群中

C.m的频率升高是末次盛冰期后环境选择的结果

D.MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次下降

2023·重庆·高考真题

15.果蝇有翅(H)对无翅(h)为显性。在某实验室繁育的果蝇种群中,部分无翅果蝇胚胎被转入小鼠W基因后(不整合到基因组),会发育成有翅果蝇,随后被放回原种群。下列推测不合理的是( )

A.W基因在不同物种中功能可能不同B.H、W基因序列可能具有高度相似性

C.种群中H、h基因频率可能保持相对恒定D.转入W基因的果蝇可能决定该种群朝有翅方向进化

2023·辽宁·高考真题

16.葡萄与爬山虎均是葡萄科常见植物,将二倍体爬山虎的花粉涂在未受粉的二倍体葡萄柱头上,可获得无子葡萄。下列叙述正确的是( )

A.爬山虎和葡萄之间存在生殖隔离

B.爬山虎花粉引起葡萄果实发生了基因突变

C.无子葡萄经无性繁殖产生的植株仍结无子果实

D.无子葡萄的果肉细胞含一个染色体组

2023·江苏·高考真题

17.2022年我国科学家发布燕麦基因组,揭示了燕麦的起源与进化,燕麦进化模式如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A.燕麦是起源于同一祖先的同源六倍体

B.燕麦是由AA和CCDD连续多代杂交形成的

C.燕麦多倍化过程说明染色体数量的变异是可遗传的

D.燕麦中A和D基因组同源性小,D和C同源性大

2023·北京卷

18.抗虫作物对害虫的生存产生压力,会使害虫种群抗性基因频率迅速提高,导致作物的抗虫效果逐渐减弱。为使转基因抗虫棉保持抗虫效果,农业生产上会采取一系列措施。以下措施不能实现上述目标( )

A.在转基因抗虫棉种子中混入少量常规种子

B.大面积种植转基因抗虫棉,并施用杀虫剂

C.转基因抗虫棉与小面积的常规棉间隔种植

D.转基因抗虫棉大田周围设置常规棉隔离带

2023·浙江6月选考

19.浙江浦江县上山村发现了距今1万年的稻作遗址,证明我国先民在1万年前就开始了野生稻驯化。经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高。尤其是袁隆平院士团队培育成的超级杂交稻品种,创造水稻高产新记录,为我国粮食安全作出杰出贡献。下列叙述正确的是( )

A.自然选择在水稻驯化过程中起主导作用

B.现代稻的基因库与野生稻的基因库完全相同

C.驯化形成的现代稻保留了野生稻的各种性状

D.超级杂交稻品种的培育主要利用基因重组原理

2023·湖北卷

20.现有甲、乙两种牵牛花,花冠的颜色由基因A、a控制。含A基因的牵牛花开紫花,不含A基因的牵牛花开白花。甲开白花,释放的挥发物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,释放的挥发物质少,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强。根据上述材料,下列叙述正确的是( )

A.甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离具有重要作用

B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快

C.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群的基因库未发生改变

D.甲释放的挥发物是吸引蛾类传粉的决定性因素

2022·湖南,1

21.稻蝗属的三个近缘物种①日本稻蝗、②中华稻蝗台湾亚种和③小翅稻蝗中,①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠。为探究它们之间的生殖隔离机制,进行了种间交配实验,结果如表所示。下列叙述错误的是( )

注:精子传送率是指受精囊中有精子的雌虫占确认交配雌虫的百分比

A.实验结果表明近缘物种之间也可进行交配

B.生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关

C.隔离是物种形成的必要条件

D.②和③之间可进行基因交流

2022·浙江6月选考,17

22.由欧洲传入北美的耧斗菜已进化出数十个物种。分布于低海拔潮湿地区的甲物种和高海拔干燥地区的乙物种的花结构和开花期均有显著差异。下列叙述错误的是( )

A.甲、乙两种耧斗菜的全部基因构成了一个基因库

B.生长环境的不同有利于耧斗菜进化出不同的物种

C.甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果

D.若将甲、乙两种耧斗菜种植在一起,也不易发生基因交流

2022·广东,14

23.白车轴草中有毒物质氢氰酸(HCN)的产生由H、h和D、d两对等位基因决定,H和D同时存在时,个体产HCN,能抵御草食动物的采食。如图示某地不同区域白车轴草种群中有毒个体比例,下列分析错误的是( )

A.草食动物是白车轴草种群进化的选择压力

B.城市化进程会影响白车轴草种群的进化

C.与乡村相比,市中心种群中h的基因频率更高

D.基因重组会影响种群中H、D的基因频率

一、选择题:每小题给出的四个选项中只有一个符合题目要求。

2023·湖南长沙高三检测

24.棉铃虫CYP67B基因发生突变使其抗药性增强,相关叙述正确的是( )

A.CYP67B基因的突变体现了基因突变的定向性、随机性

B.施用农药导致CYP67B突变基因的频率增加

C.CYP67B基因的突变是长期自然选择的结果

D.野生型棉铃虫与抗药性棉铃虫之间存在生殖隔离

2023·江苏仪征中学学情检测

25.下列关于生物进化的说法错误的是( )

A.生物进化不一定导致新物种形成

B.新物种的形成不一定经过地理隔离

C.种群某基因频率变小,生物不一定发生进化

D.能交配产生后代的生物不一定是同一物种

2023·山东临沂高三模拟

26.如图表示生物新物种形成的基本环节,对图示分析正确的是( )

A.a表示基因重组,为生物进化提供原材料

B.b表示生殖隔离,生殖隔离是生物进化的标志

C.c表示新物种形成,新物种与生活环境协同进化

D.d表示地理隔离,新物种形成一定需要地理隔离

27.桦尺蠖的体色受一对等位基因A和a控制,黑色(A)对浅色(a)为显性,黑色基因A的基因频率为40%。环境变化后,桦尺蠖种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则一年后A的基因频率为( )

A.37.4%B.40%C.42.8%-D.44%

2023·辽宁鞍山高三模拟

28.等位基因F+、F控制某食草昆虫的长翅和短翅,原种群中F+基因频率为80%,随机分布到三座孤岛上后因风力较大,阻碍了孤岛间个体基因交流。下列说法正确的是( )

A.该昆虫原种群中杂合长翅个体所占比例约为16%

B.孤岛上该昆虫种群中F基因频率可能会升高

C.新出现的无翅个体是大风环境造成的基因突变且突变率与风力大小呈正相关

D.孤岛间个体基因不能交流是在地理隔离基础上产生了生殖隔离

2023·江苏苏州高新区一中高三模拟

29.中国境内生存着四川大熊猫和陕西大熊猫两个亚种,前者更像熊,后者更像猫。两者虽然是近亲,但它们近30万年来一直处于地理隔离状态。已知四川大熊猫的X染色体上有一对等位基因 M/m。下列相关叙述错误的是( )

A.在陕西大熊猫的X染色体上可能也存在基因M/m 或其等位基因

B.四川大熊猫和陕西大熊猫的形态差异是在可遗传变异的基础上自然选择的结果

C.两地区的大熊猫由于长期的地理隔离,导致基因库差别较大,因而属于不同物种

D.加快同一亚种内大熊猫碎片化小种群之间的基因交流,这有助于减少近亲繁殖和遗传衰退问题

二、选择题:每小题给出的四个选项中有一个或多个符合题目要求。

2023·山东东营高三模拟

30.突变和基因重组产生了生物进化的原材料,现代生物技术也是利用这一点来改变生物遗传性状,以达到人们所期望的目的。下列有关叙述正确的是( )

A.转基因技术造成的变异,实质上相当于人为的基因重组,该变异是不定向的

B.体细胞杂交技术是人为造成染色体变异的方法,它突破了自然界生殖隔离的限制

C.人工诱变没有改变突变的本质,但却因突变率的提高而实现了定向变异

D.经过现代生物技术的改造和人工选择的作用,许多生物变得更适合人的需要

31.栽培番茄含有来自野生番茄的Mi1抗虫基因,它使番茄产生对根结线虫(侵染番茄的根部)、长管蚜和烟粉虱三种害虫的抗性。下列相关推论错误的是( )

A.三种害虫与番茄之间协同进化,所以害虫和番茄之间都是捕食关系

B.Mi1抗虫基因的产生是野生番茄长期适应环境的结果

C.能在含Mi1基因的番茄植株上生长的长管蚜和烟粉虱种群基因频率会发生变化

D.长期种植含Mi1基因的番茄,土壤中根结线虫的数量会越来越少

32.基因流是指生物个体从其发生地分散出去而导致不同种群之间基因交流的过程,可发生在同种或不同种的生物种群之间。下列相关叙述不正确的是( )

A.邻近的种群间基因频率有较大差异,也可能存在基因交流

B.不同物种间的基因流可以极大地丰富自然界生物多样化的程度

C.基因流发生的时间和发生的强度不会影响物种形成的概率

D.种群之间的基因流被地理隔离阻断后产生生殖隔离是形成新物种的一种途径

2023·辽宁丹东高三阶段性诊断

33.生物进化存在两种动力:自然选择和遗传漂变。遗传漂变是基因频率的随机变化,漂变的发生是由于偶然性对基因从亲代向下一代传递时的影响;不是所有个体都交配,也不是所有个体产生的配子都能贡献于繁殖,从而导致亲子代之间基因频率出现变化。下列关于自然选择和遗传漂变的叙述正确的是( )

A.自然选择引起种群的基因频率朝一定的方向变化

B.遗传漂变对种群基因频率的影响没有方向性

C.遗传漂变对基因频率的影响与种群的大小无关

D.自然选择通过选择相关的表型进而选择相关的基因

三、非选择题

34.果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,据资料显示,果蝇约有104对基因,现有一黑腹果蝇的野生种群,约有107个个体。请分析回答以下问题:

(1)该种群的全部个体所含有的全部基因统称为 ,经观察,该种群中果蝇有多种多样的基因型,分析其产生的原因是在突变过程中产生的 ,通过有性生殖中的 形成多种多样的基因型,使种群产生了大量的可遗传 。

(2)假定该种群中每个基因的突变率都是10-5,那么在该种群中每一代可能出现的基因突变数是 个。

(3)随机从该种群中抽出100只果蝇,测知基因型AA(灰身)35只,Aa(灰身)60只,aa(黑身)5只,A的基因频率为 ,a的基因频率为 。

(4)假定残翅(v)的基因频率为10-5,由于在正常环境条件下,残翅果蝇难以生存,结果长翅果蝇(V)类型个体逐渐增多,V基因频率也随之升高,经过许多代后,长翅类型为该种群中常见类型,与其他突变类型相比,残翅个体要少得多,这一现象说明

35.一万多年前,内华达州比现在湿润得多,气候也较为寒冷,许多湖泊(A、B、C、D)通过纵横交错的小溪流连结起来,湖中有不少鳉鱼。以后,气候逐渐干旱,小溪流渐渐消失,形成了若干个独立的湖泊,各湖泊生活的锵鱼形态差异也变得明显(分别称为a、b、c、d 鳉鱼)。下图为内华达州1万多年以来湖泊地质的变化示意图。

(1)一万多年后,D湖中的 称为鳉鱼种群的基因库;现代生物进化理论认为 为生物的进化提供原材料。

(2)现在,有人将四个湖泊中的一些鳉鱼混合养殖,结果发现:A、B两湖的鳉鱼(a和b)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明a、b鳉鱼之间存在 ;来自C、D两湖的鳉鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,且子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的 (填“基因多样性”“物种多样性”或“生态系统多样性”)。

(3)在5000年前,A湖的浅水滩生活着甲水草(二倍体),如今科学家发现了另一些植株较硕大的乙水草,经基因组分析,甲、乙两水草完全相同;经染色体组分析,水草甲含有18对同源染色体,水草乙的染色体组数是水草甲的2倍。则乙水草产生的原因最可能是 。

(4)如果C湖泊中鳉鱼体色有黑色和浅灰色,其为一对相对性状,黑色基因A的基因频率为50%,则浅灰色基因a的基因频率为 ,aa个体约占 。环境变化后,鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,则一年后A的基因频率为 (保留一位小数),该种群 (填“有”或“没有”)发生进化。

2024春•朝阳区期末

36.枯叶蛱蝶是亚洲独有的一类蝴蝶,研究者对枯叶蛱蝶起源和拟态演化的遗传基础进行了研究。

(1)枯叶蛱蝶叶形拟态,有助于逃避天敌的捕食,是 的结果。

(2)蛱蝶通常具有独立的分布区域,但调查发现墨脱地区有多个不同属种的分布。研究者对上述现象提出两种假设,假设1:墨脱地区为蛱蝶迁入提供了优越的生存条件;

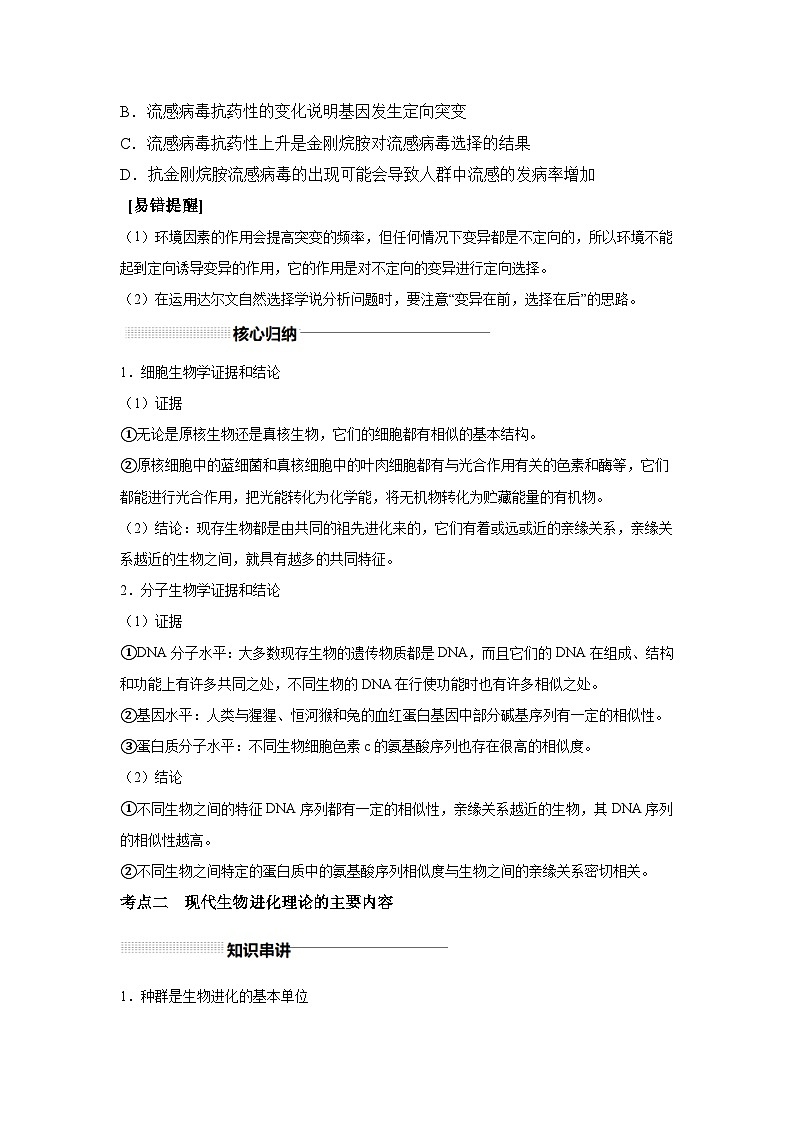

假设2:墨脱地区是蛱蝶的起源中心。研究者对不同蛱蝶属种的基因组测序、比对,构建了蛱蝶的进化树,结果如图。

注:进化树中枝的长短表示进化距离的差异。亲缘关系越近的物种,在进化树中的距离越近。箭头表示基因流的方向与程度。

①生物进化树可表示不同物种的亲缘关系,该研究方法的理论基础是 。

②图中显示,墨脱地区枯叶蛱蝶基因流呈 特点,上述研究支持假设 。

(3)借助基因组学分析和转基因技术,确定了Crtex基因控制中华枯叶蛱蝶叶形花纹,五种等位基因组合的基因型与表型对应关系,如图。

据如图判断Crtex的五种等位基因的显隐性关系,补充在图中 。除上述研究方法外,还可通过 方法验证其关系。

所含内容

遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性

形成原因

协同进化

进化证据

主要是化石

红花植株

白花植株

黄花植株

初次调查

64%

36%

0

二次调查

38%

16%

46%

项目

物种形成

生物进化

标志

生殖隔离出现

基因频率改变

变化后生物与原生物的关系

出现生殖隔离,属于不同物种,是质变

基因频率改变,属于同一物种,是量变

二者联系

①只有不同种群的基因库产生了明显差异,出现生殖隔离才能形成新物种;②进化不一定产生新物种,新物种产生一定存在进化

协同进化类型

包含类型

实例

不同物种之间

种间互助

某种兰花和专门给它传粉的蛾

捕食

猎豹和斑马

寄生

黏液瘤病毒和兔子

种间竞争

作物与杂草

生物与无机环境之间

生物影响环境,环境影响生物

地球早期无氧环境→厌氧生物→光合生物出现→空气中有氧气→出现好氧生物

交配(♀×♂)

①×②

②×①

①×③

③×①

②×③

③×②

交配率(%)

0

8

16

2

46

18

精子传送率(%)

0

0

0

0

100

100

《第23讲生物的进化》参考答案:

1.全球变暖导致冬季降雪减少,不具备换毛特性的变异兔更能适应新的环境(躲避天敌)从而存活并大量繁殖后代。

【解析】略

2.D

【分析】1、自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。

2、现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。

3、基因突变是不定向的,基因突变为生物进化提供原始材料,一般来说,具有有利变异的个体在自然选择中占有优势,有利变异的基因频率会逐渐增大。

【详解】A.人与黑猩猩的DNA序列一致性比猕猴高,说明人与黑猩猩的亲缘关系比猕猴近,A正确;

B.在研究生物进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的底层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多,因此通过化石可以了解已经绝灭的生物的形态结构特点,为研究生物进化提供了直接的证据,B正确;

C.不同种群之间相互迁入和迁出,加强了基因交流,因此种群间遗传差异会减少,种群内变异量的增大,C正确;

D. 达尔文自然选择学说认为个体是生物进化的基本单位,现代进化理论认为进化是以种群为基本单位,D错误。

故选D。

3.B

【分析】现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。

【详解】AC、金刚烷胺具有选择作用,可选择并保存抗药性强的个体,决定了流感病毒进化的方向,流感病毒抗药性上升是金刚烷胺对流感病毒选择的结果,AC正确;

B、基因突变是不定向的,B错误;

D、抗金刚烷胺流感病毒的出现可能会导致人群中流感的发病率增加,D正确。

故选B。

4.(1)与二倍体植株产生了生殖隔离,四倍体西瓜植株之间能自由交配产生可育后代

(2)经自然(杀虫剂)选择作用,种群中抗药性基因频率升高

【解析】略

5.B

【分析】1、现代生物进化理论内容认为:生物进化的实质是种群基因频率改变,自然选择决定生物进化的方向,突变和基因重组为生物进化提供原材料,隔离是物种形成的必要条件,生殖隔离是新物种形成的标志,生物进化是共同进化。

2、根据题干:控制植株红花黄花和白花性状的基因(位于常染色体上)依次为R、r+和r,且R对r+、r为显性,r+对r为显性,知:红花基因型可能为:RR、Rr+、Rr;黄花基因型为:r+r+、r+r;白花基因型为:rr。

【详解】A、基因库是种群中的所有个体的全部基因,因此全部R、r+和r基因不能构成基因库,A错误;

B、初次调查时黄花植株为0,推测r+的基因频率=0,因此红花植株的基因型有RR和Rr,B正确;

C、基因突变导致黄花色植株的出现,自然选择决定了进化的方向,C错误;

D、调查期间花色的基因频率发生了变化,说明生物发生进化,但不能说明形成了新物种,新物种形成的标志是生殖隔离,D错误。

故选B。

6.A

【分析】根据题干信息分析,野生大豆属于自花传粉、闭花授粉的植物,自然状态下只能进行自交。

豆荚是否易“炸裂”受A/a基因控制,含a基因的豆荚易“炸裂”,其种子易被散播出去,有利于子代生存,但会导致作物产量降低。含A基因的豆荚则不易“炸裂”,容易被收获,有利于提高作物产量。

【详解】A、野生大豆为闭花传粉植物,不管地块是否碎片化,不同基因组成的野生大豆间也不会进行基因交流,A错误;

B、不同地块野生大豆种群所处的环境不会完全相同,因此自然选择对它们起的作用可能会有差别,B正确;

C、大豆成熟后豆荚易“炸裂”,就容易将种子散播出去,有利于子代的生长,a基因频率将会增大,C正确;

D、如果豆荚很容易炸裂,手工收割或机器收割时,碰撞到成熟大豆植株,豆荚就会炸裂使种子散落在地里,使收获的秸秆上留下的种子很少,从而造成减产。为避免减产,人们选育大豆新品种时,豆荚不易炸裂的性状会被保留下来,A基因的频率会逐渐升高,D正确。

故选A。

【点睛】

7.B

【分析】先根据题意,分别计算出原来小岛上基因型为VV和Vv果蝇的数目,再计算出入侵后基因型VV果蝇的总数,然后根据基因频率的计算公式,算出亲代果蝇V的基因频率,最后根据随机交配产生的子代基因频率不变,得出F1代中V的基因频率。

【详解】1、原有果蝇20000只,其中基因型VV、Vv和vv的果蝇分别占15%、55%和30%,则VV=20 000×15%=3000,Vv=20000×55%=11000.由于从岛外入侵了基因型为VV的果蝇2000只,现在VV=3000+2000=5000。

2、根据基因频率计算公式:种群中某基因频率=种群中该基因总数/种群中该对等位基因总数×100%,计算出V的基因频率=V基因总数/V和v基因总数×100%=(5 000×2+11 000)/(20 000×2+2 000×2)≈48%.

3、根据种群个体随机交配产生的后代基因频率不变,得出F1代中V的基因频率与其亲代相同,也是约为48%。

8.D

【分析】 基因频率及基因型频率:

(1)在种群中一对等位基因的频率之和等于1,基因型频率之和也等于1;

(2)一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+1/2杂合子的概率。

【详解】 在一个地区的蜗牛种群内,有条纹(AA)个体占55%,无条纹个体(aa)占15%,则有条纹(Aa)占30%,因此A基因的频率=AA基因型频率+1/2×Aa基因型频率=55%+1/2×30%=70%,a的基因频率=1-70%=30%;若蜗牛间进行自由交配得到F1,根据遗传平衡定律,A和a的基因频率不变,即A的基因频率=70%,Aa的基因型频率=2×70%×30%=42%。

故选D。

9.D

【分析】

【详解】B的基因频率=(42.32×2+7.36+46)÷(50×2+50)×100%=92%,所以b为8%,D正确,A、B、C错误。

10.C

【分析】解答该题的基本思路是先计算出两个种群合并成一个种群后的基因频率,然后根据遗传平衡定律计算自由交配后代特定的基因型频率。

【详解】种群1中,AA的基因型频率为80%×80%=64%,Aa的基因型频率为2×80%×20%=32%,aa的基因型频率为20%×20%=4%;种群2中,AA的基因型频率为60%×60%=36%,Aa的基因型频率为2×60%×40%=48%,a的基因型频率为40%×40%=16%。两个非常大的种群合并后,AA的基因型频率为,Aa的基因型频率为,aa的基因型频率为,合并后的种群中,A基因的频率为,a基因的频率为30%。种群中的个体随机交配,下一代中Aa的基因型频率为2×70%30%=42%。

故选C。

【点睛】本题的知识点是种群基因频率的计算,遗传平衡定律的实质和应用,对于遗传平衡定律的理解并应用相关知识进行计算的能力是本题考查的重点。

11.C

【分析】已知某种群控制某性状的基因型只有两种:AA基因型的频率为20%,Aa基因型的频率为80%,aa基因型(致死型)的频率为0,则A的基因频率=20%+1/2×80%=60%,a的基因频率=1/2×80%=40%,据此分析。

【详解】由上分析可知,A的基因频率为60%,a的基因频率为40%,根据遗传平衡定律,其随机交配繁殖一代后,AA基因型频率=60%×60%=36%,Aa的基因型频率=2×60%×40%=48%,aa的基因型频率=40%×40%=16%,其中aa为致死型,因此AA基因型的个体占36/(36+48)=3/7,C正确。

12.C

【解析】1、共同进化:不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展叫共同进化。

2、是否发生进化的判断依据是基因频率是否发生改变。

【详解】A、题中动物表现出与觅食无关的行为时被群体攻击,不合群动物被攻击也是一种自然选择,进化稳定对策有利于种群基因频率的定向改变,A正确;

B、对不合群的动物攻击,会导致这一类动物的减少,不利于种群基因多样性的发展,B正确;

C、不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展叫共同进化,而进化稳定对策发生在同一物种之间,对共同进化影响不大,C错误;

D、当出现环境的剧烈改变时,物种由于要适应环境,进化稳定对策将会被削弱,D正确。

故选C。

13.A

【详解】A、达尔文兰适应性状的形成是其自身遗传变异的结果,同时也是传粉昆虫相互作用的结果,A正确;

B、达尔文兰与花距分泌物有关的基因发生突变可能是自发突变或诱发突变,与传粉昆虫无关,B错误;

C、隔离是新物种形成的必要条件,两种达尔文兰属于同一物种,C错误;

D、达尔文兰新品种传粉者为采油蜂类,二者之间通过种间互助实现协同进化 ,D错误。

故选A。

14.C

【分析】1、现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。⑤协同进化导致生物多样性的形成。

2、DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因基因碱基序列的改变,叫作基因突变。基因突变是产生新基因的途径。对生物界的种族繁衍和进化来说,产生了新基因的生物有可能更好地适应环境的变化,开辟新的生存空间,从而出现新的生物类型。因此,基因突变是生物变异的很本来源,为生物的进化提供了丰富的原材料。

【详解】A、根据题意,EDAR 基因的一个碱基替换导致M突变为m,因此m的出现是基因突变的结果,A不符合题意;

B、根据题意,EDAR 基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关,因此无法判断m是否存在于现代非洲和欧洲人群中,B不符合题意;

C、自然选择导致基因频率发生定向改变,根据题意,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高,因此m的频率升高是末次盛冰期后环境选择的结果,C符合题意;

D、根据题意,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高,末次盛冰期后气温逐渐升高,m基因频率升高,M基因频率降低,因此推测MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次上升,D不符合题意。

故选C。

15.D

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、W基因来自于小鼠,转入无翅的果蝇胚胎后,果蝇发育为有翅,因此W基因在小鼠和果蝇中功能可能不同,A正确;

B、H基因决定了果蝇有翅,而W基因转入无翅果蝇后,也发育为有翅,说明H、W基因序列可能具有高度相似性,B正确;

C、在种群数量足够大,没有迁入迁出、突变等因素下,种群个体间随机交配,基因频率是相对稳定的,所以种群中H、h基因频率可能保持相对恒定 ,C正确;

D、决定进化方向的是自然选择,而不是基因,D错误。

故选D。

16.A

【分析】隔离:

1、定义:隔离是指在自然条件下生物不能自由交配,或者即使能交配也不能产生可育后代的现象。

2、隔离主要分为地理隔离与生殖隔离两类:

(1)地理隔离是指生物的种群之间由于地理环境的阻隔,不能相互交配繁殖产生后代的现象。

(2)生殖隔离是指在自然条件下,由于生物之间不能交配或者交配后不能产生可育后代的现象。生物之间无法交配,不能完成受精或杂种不活、杂种不育等都属于生殖隔离。

【详解】A、生殖隔离是指在自然条件下,由于生物之间不能交配或者交配后不能产生可育后代的现象。生物之间无法交配,不能完成受精或杂种不活、杂种不育等都属于生殖隔离。将二倍体爬山虎的花粉涂在未受粉的二倍体葡萄柱头上,获得的葡萄中没有种子,则爬山虎花粉中的精子与葡萄的卵细胞没有完成受精,所以爬山虎和葡萄之间存在生殖隔离,A正确;

B、涂在未受粉的二倍体葡萄柱头上的爬山虎花粉不能引起葡萄果实发生基因突变,而是促使葡萄产生生长素,促进子房发育成无子葡萄,B错误;

C、这种无子葡萄是经生长素作用产生的,其细胞中遗传物质未发生改变,所以该无子葡萄经无性繁殖产生的植株在自然条件下结有子果实,C错误;

D、无子葡萄的果肉细胞是由母本子房壁细胞经有丝分裂和分化形成,而母本葡萄是二倍体,所以无子葡萄的果肉细胞含二个染色体组,D错误。

故选A。

17.C

【分析】1、染色体变异可分为染色体结构变异和染色体数目变异。

2、染色体结构变异的基本类型:

(1)缺失:染色体中某一片段的缺失 例如,猫叫综合征是人的第5号染色体部分缺失引起的遗传病。

(2)重复:染色体增加了某一片段:果蝇的棒眼现象就是X染色体上的部分重复引起的。

(3)倒位:染色体某一片段的位置颠倒了180度,造成染色体内的重新排列。

(4)易位:染色体的某一片段移接到另一条非同源染色体上或同一条染色体上的不同区域。

3、染色体数目变异的基本类型:

(1)细胞内的个别染色体增加或减少如:21三体综合征,患者比正常人多了一条21号染色体。

(3)细胞内的染色体数目以染色体组的形式增加或减少。

【详解】A、根据图示,燕麦是起源于燕麦属,分别进化产生A/D基因组的祖先和C基因组的不同燕麦属生物,进而经过杂交和染色体加倍形成,是异源六倍体,A错误;

B、根据图示,由AA和CCDD连续多代杂交后得到的是ACD,再经过染色体数目加倍后形成了AACCDD的燕麦,B错误;

C、燕麦多倍化过程中,染色体数量的变异都在进化中保留了下来,染色体数量的变异是可遗传的,C正确;

D、根据图示,燕麦中A和D基因组由同一种祖先即A/D基因组祖先进化而来,因此A和D基因组同源性大,D和C同源性小,D错误。

故选C。

18.B

【分析】现代生物进化理论的主要内容:种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。达尔文认为生物变异在前,选择在后,适者生存,优胜劣汰。

【详解】A 、在转基因抗虫棉种子中混入少量常规种子,则常规种子长成的普通植株能敏感性(不抗虫)个体提供生存空间,增加与抗虫个体的竞争,避免抗性基因频率升高过快,提高了抗虫棉的抗虫持久性,A不符合题意;

B 、大面积种植转基因抗虫棉、施用杀虫剂,都会进一步选择并保存抗性强的个体,导致敏感性个体死亡,从而加快害虫种群抗性基因频率提高,不利于抗虫棉的抗虫持久性,B符合题意;

CD 、将转基因抗虫棉与小面积的常规棉间隔种植以及转基因抗虫棉大田周围设置常规棉隔离带,作用机理相似:可以使敏感型个体存活,敏感性个体能与抗性强的棉铃虫进行竞争,不会导致抗性基因频率升高过快,提高了抗虫棉的抗虫持久性, CD 正确。

故选B。

19.D

【分析】现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。

【详解】A、自然选择通常选择出的是适应环境条件的类型,而人工选择选择的通常是对人类有利的类型,故人工选择在水稻驯化过程中起主导作用,A错误;

B、基因库是指一个种群所有基因的总和,经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高,则可推测现代稻与野生稻的基因库不完全相同,B错误;

C、驯化形成的现代稻保留了野生稻的优良性状,而一些不利性状在选择中被淘汰,C错误;

D、超级杂交稻品种的培育借助于杂交育种,该过程的原理主要是基因重组,D正确。

故选D。

20.A

【分析】根据题干信息“将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变,但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强”,可知吸引蛾类或蜂类传粉的决定性因素是花冠颜色。

【详解】A、甲、乙两种牵牛花传粉昆虫的差异,导致两物种之间不会交叉传粉,对维持两物种生殖隔离具有重要作用,A正确;

B、甲主要靠蛾类传粉,在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,但并不会导致A基因突变加快,B错误;

C、基因库是指一个种群内所有个体的全部基因,将A基因引入甲植物种群(本身不含A基因)后,甲植物种群的基因库发生改变 ,C错误;

D、若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,其他性状不变(释放的挥发物质没有改变),但对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强,推测花冠颜色为白色是吸引蛾类传粉的决定性因素,而不是释放的挥发物,D错误。

故选A。

21.D

【分析】1、物种是指能够在自然状态下相互交配丙产生可育后代的一群生物。

2、生殖隔离是指不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育后代的现象。

【详解】A、由表格中的交配率的结果可知,表明近缘物种之间也可进行交配,A正确;

B、已知①与②、①与③的分布区域有重叠,②与③的分布区域不重叠,但从交配率和精子传送率来看,说明生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关,B正确;

C、隔离包括地理隔离和生殖隔离,隔离是物种形成的必要条件,C正确;

D、②和③之间②与③的分布区域不重叠,故存在地理隔离;两者属于两个近缘物种,表中②×③交配精子传送率100%,即使交配成功,也不能确定后代是否可育,也不能进行基因交流,D错误。

故选D。

22.A

【分析】物种是指能够进行自由交配并产生可与后代的一群个体。

【详解】A、同一物种的全部基因构成一个基因库,甲、乙两种耧斗菜是两个物种,A错误;

B、不同生长环境有利于进行不同的自然选择,从而进化出不同的物种,B正确;

C、自然选择导致物种朝不同的方向进化,甲、乙两种耧斗菜花结构的显著差异是自然选择的结果,C正确;

D、不同物种之间存在生殖隔离,不能发生基因交流,D正确。

故选A。

23.D

【分析】分析题意可知:H、h和D、d基因决定HCN的产生,基因型为D_H_的个体能产生HCN,有毒,能抵御草食动物的采食。

【详解】A、分析题意可知,草食动物能采食白车轴草,故草食动物是白车轴草种群进化的选择压力,A正确;

B、分析题中曲线可知,从市中心到市郊和乡村,白车轴草种群中产HCN个体比例增加,说明城市化进程会影响白车轴草的进化,B正确;

C、与乡村相比,市中心种群中产HCN个体比例小,即基因型为D_H_的个体所占比例小,d、h基因频率高,C正确;

D、基因重组是控制不同性状的基因的重新组合,基因重组不会影响种群基因频率,D错误。

故选D。

24.B

【分析】基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失和替换。其特点有:普遍性、随机性、不定向性、多害少利性、低频性和自发性。

【详解】A、基因突变具有不定向性,A错误;

B、在农药的选择作用下,使得CYP67B突变基因(耐药基因)频率增加,B正确;

C、CYP67B基因的突变一般是受到物理因素、化学因素或生物因素等刺激导致的,C错误;

D、野生型棉铃虫与抗药性棉铃虫还属于同一物种,没有生殖隔离,D错误。

故选B。

25.C

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、生物进化的实质是基因频率改变,基因频率发生变化不一定形成新物种,新物种形成一定发生进化,A正确;

B、生殖隔离是新物种形成的标志,但新物种的形成不一定经过地理隔离,B正确;

C、生物进化的实质是基因频率改变,种群的某基因频率变小,说明生物一定发生进化,C错误;

D、不同的物种交配也能产生后代,只不过是后代不育,D正确。

故选C。

26.C

【分析】据图分析:a表示突变和基因重组,b表示生殖隔离;c表示新物种形成,d表示地理隔离,据此分析作答。

【详解】A、a表示突变和基因重组,为生物进化提供原材料,其中突变包括基因突变和染色体变异,A错误;

B、b表示生殖隔离,物种形成的标志是生殖隔离,生物进化的实质是种群基因频率的改变,B错误;

C、b生殖隔离意味着新物种的形成,新物种与生活环境协同进化,C正确;

D、d表示地理隔离,新物种形成不一定需要地理隔离,如多倍体的形成,D错误。

故选C。

27.C

【分析】遗传平衡定律揭示了群体基因频率和基因型频率的遗传规,基因频率和各基因型频率存在如下等式关系并且保持不变:当等位基因只有一对(Aa)时, 设基因A的频率为 p,基因a的频率为q,则A+a=p+q=1,AA+Aa+aa=p2+2pq+q2=1 。

【详解】假定原来桦尺蠖种群中含有100个,黑色基因A的基因频率为40%,那么a的基因频率为1-40%=60%,因此AA=(40%)2=16%,Aa=2×40%×60%=48%,aa=(60%)2=36%,即AA个体有16个,Aa个体有48个,aa个体有36个。环境变化后,桦尺蠖种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,基因型为aa的个体数量减少10%,因此一年后AA=16×(1+10%)=17.6个,Aa=48×(1+10%)=52.8个,aa=36×(1-10%)=32.4个,那么A的基因频率为(17.6×2+52.8)/(17.6+52.8+32.4)×2≈42.8%,C正确,ABD错误。

故选C。

28.B

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、F+基因控制长翅,其基因频率约为80%,则该昆虫原种群中,杂合长翅个体的比例约为80%×20%×2=32%,A错误;

B、孤岛上风力大,长翅昆虫不易成活,而短翅食草昆虫的生存机会增大,从而导致孤岛上该昆虫种群中F基因频率会升高,B正确;

C、基因突变是不定向的,大风不能使该昆虫产生无翅突变体,仅起选择作用,C错误;

D、三座孤岛上的该食草昆虫之间不发生基因交流,产生了地理隔离,D错误。

故选B。

29.C

【分析】种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变。突变和基因重组,自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成。在这个过程中,突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、四川大熊猫与陕西大熊猫为两个亚种,有共同的祖先,故在陕西大熊猫的X染色体上也可能存在基因M或m及其等位基因,A正确;

B、可遗传变异为生物进化提供原材料,四川大熊猫更像熊,陕西大熊猫更像猫,这是在可遗传变异的基础上自然选择的结果,B正确;

C、题干信息并未表明四川大熊猫与陕西大熊猫已产生生殖隔离,故无法判断两者是否属于不同物种,C错误;

D、加快同一亚种内大熊猫碎片化小种群之间的基因交流,要恢复它们的栖息地,加快秦岭山系内部小种群之间的交流,同时要阻断两个亚种的接触,这有助于减少近亲繁殖和遗传衰退问题,D正确。

故选C。

30.BD

【分析】可遗传的变异有三种来源:基因突变、染色体变异和基因重组。突变和基因重组是生物进化的原材料,突变包括基因突变和染色体变异。

【详解】A、转基因技术又叫基因工程,能打破种间生殖隔离障碍,能定向改造生物体的性状,其原理为基因重组,能产生定向变异,A错误;

B、体细胞杂交技术能克服远缘杂交不亲和的障碍,将不同物种的体细胞融合,人为造成的染色体(数目)变异,突破了自然生殖隔离的限制,B正确;

C、人工诱变的原理为基因突变,没有改变突变的本质,能提高突变率,但基因突变是不定向的,C错误;

D、经过现代生物技术的改造和人工选择的作用,许多生物变得更适合人的需要,D正确。

31.ABD

【分析】生物的变异的产生是不定向、随机的,与生物所在的环境无关,环境只起到选择作用,协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

【详解】A、三种害虫与番茄之间协同进化,三种害虫与番茄之间并不都是捕食关系,A错误;

B、Mi1抗虫基因的产生是基因突变的结果,B错误;

C、由于选择的作用,所以能在含Mi1基因的番茄植株上生长的长管蚜和烟粉虱种群基因频率会发生变化,C正确;

D、由于生物变异是随机的、不定向的,所以,土壤中根结线虫可能会出现适应Mi1抗虫基因的个体,土壤中根结线虫的数量会先减少后增多,D错误。

故选ABD。

32.C

【分析】现代生物进化理论的内容:

种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质是种群基因频率的改变,突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种形成,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、由题意可知,基因流可发生在同种或不同种的生物种群之间,所以邻近的种群间可能存在基因流, A正确;

B、不同物种间的基因交流可形成多种多样的基因型,为自然选择提供了更多的材料,极大地丰富了自然界生物多样化的程度,B正确;

C、基因流发生的时间和发生的强度将会显著影响物种形成的概率,C错误;

D、种群之间的基因交流被地理隔离所阻断是形成新物种的一种途径,除此外,不经过地理隔离也可能会形成新物种,如多倍体的形成, D正确。

故选C。

33.ABD

【分析】 现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。

【详解】A、自然选择决定生物进化的方向,能引起种群的基因频率朝一定的方向变化,A正确;

B、遗传漂变可导致种群基因频率发生改变,但遗传漂变对种群基因频率的影响没有方向性,B正确;

C、遗传漂变是基因频率的随机变化,种群越大,遗传漂变对基因频率改变的影响越小;种群越小,特殊因素对种群影响越大,遗传漂变越强,C错误;

D、自然选择的作用对象是表型,是通过直接选择相关的表型进而选择相关的基因,D正确。

故选ABD。

34.(1) 基因库 等位基因 基因重组 变异

(2)2×106

(3) 65% 35%

(4)残翅是不利变异,经过长期的自然选择而不断地被淘汰,自然选择决定生物进化的方向

【分析】现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是种群,种群中的全部个体所含有的全部基因组成这个种群的基因库。在种群基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率称为基因频率。突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向改变,使生物朝着一定的方向进化,决定生物进化的方向。生物进化的实质是种群基因频率的改变。

【详解】(1)一个种群中全部个体所含有的全部基因,称为这个种群的基因库。在突变过程中产生的等位基因,在有性生殖过程中发生的基因重组,形成了多种多样的基因型,使种群产生了大量的可遗传变异。

(2)由题意可知,果蝇约有104对基因,现有一黑腹果蝇的野生种群,约有107个个体,假定该种群中每个基因的突变率都是10-5,则在该种群中每一代可能出现的基因突变数是2×104×10-5×107=2×106个。

(3)随机从该种群中抽出100只果蝇,测知基因型AA(灰身)35只,Aa(灰身)60只,aa(黑身)5只,A的基因频率为[(2×35+1×60)÷(2×100)]×100%=65%, a的基因频率为1-65%=35%。

(4)由题意可知:在正常环境条件下,残翅(v)翅果蝇难以生存,结果长翅果蝇(V)类型个体逐渐增多,经过许多代后,长翅类型成为该种群中常见类型,而残翅个体要少得多,这一现象说明:残翅是不利变异,经过长期的自然选择而不断地被淘汰,自然选择决定生物进化的方向。

35.(1) 所有鳉鱼所含有的全部基因 突变和基因重组

(2) 生殖隔离 基因多样性

(3)低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成四倍体水草乙

(4) 50% 25% 52.4% 没有

【分析】1、现代生物进化理论认为:生物进化的单位是种群,种群是一定区域内的同种生物的全部个体,种群中所有个体的全部基因叫基因库;突变和基因重组为生物进化提供原材料,自然选择决定生物进化的方向,生物进化的实质是种群基因频率改变;隔离是新物种形成的必要条件。

2、生物进化是共同进化,通过漫长的共同进化形成生物多样性,生物多样性包括基因多样性、物种多样性、生态系统多样性三个层次。

【详解】(1)D湖中的所有鳉鱼所含的全部基因称为鳉鱼种群的基因库。突变和基因重组为生物进化提供原材料。

(2)A、B两湖的鳉鱼(a和b)能进行交配且产生后代,但其后代高度不育,说明二者之间存在生殖隔离,它们属于2个物种。

C、D两湖的鳉鱼(c和d)交配,能生育具有正常生殖能力的子代,说明他们属于同一个物种,子代之间存在一定的性状差异,这体现了生物多样性中的基因多样性。

(3)水草乙的染色体组数是水草甲的2倍,属于多倍体,自然条件下多倍体产生的原因可能是低温导致甲水草幼苗或种子有丝分裂过程中纺锤体形成受到抑制,进而导致染色体组成倍增加形成四倍体水草乙。

(4)如果C湖泊中鳉鱼体色有黑色和浅灰色,黑色鳉鱼AA占25%,Aa占50%,浅灰色鳉鱼aa占25%,则A的基因频率A=AA%+Aa%=25%+1/2×50%=50%。则a基因的频率是1-A%=1-50%=50%;环境变化后,鳉鱼种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加10%,则AA、Aa为原种群的27.5%、55%,aa的个体数量减少10%,为原来的22.5%,此时AA:Aa:aa=11:22:9,A的基因频率A=(11×2+22×1)÷(11×2+22×2+9×2)×100%≈52.4%。A种群基因频率由50%变为52.4%,说明该种群发生了进化。

【点睛】本题考查现代生物进化理论的主要内容和食物多样性,要求考生把握知识的内在联系,形成知识网络,并应用相关知识结合题干信息进行推理、综合解答问题。

36.(1)自然选择

(2) 共同由来学说 多方向 墨脱地区是蛱蝶的起源中心

(3) 杂交

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位;生物进化的实质是种群基因频率的改变;突变和基因重组为生物进化提供原材料;自然选择决定生物进化的方向;隔离是形成新物种的必要条件;生殖隔离是新物种形成的标志。

【详解】(1)枯叶蛱蝶叶形拟态,有助于迷惑天敌,逃避天敌的捕食,是适应环境的结果,该性状的出现是长期自然选择的结果。

(2)①生物进化树可表示不同物种的亲缘关系,支持该研究方法的理论基础是地球上所有生物都有共同的原始祖先,即共同由来学说。

②图中显示,墨脱地区枯叶蛱蝶基因流表现出多方向的特点,该事实说明墨脱地区是蛱蝶的起源中心。

(3)据如图判断Crtex的五种等位基因的显隐性关系,根据图中信息可以判断出S对V、P为显性,V对P为显性,R和M均对P为显性,R和S、V表现为共显性,M和R、S、V表现为共显性,另外还可通过设计合理的杂交验证其关系。

相关试卷

这是一份高中生物一轮复习讲练第33讲群落含解析答案,共47页。试卷主要包含了群落的季节性和生态位,根据所学知识,完成下列题目等内容,欢迎下载使用。

这是一份高中生物一轮复习讲练第32讲种群含解析答案,共51页。

这是一份高中生物一轮复习讲练第26讲体液调节含解析答案,共46页。