福建省南平市2024-2025学年高一上学期期末考试地理试卷(Word版附解析)

展开

这是一份福建省南平市2024-2025学年高一上学期期末考试地理试卷(Word版附解析),文件包含福建省南平市2024-2025学年高一上学期期末考地理试卷Word版含解析docx、福建省南平市2024-2025学年高一上学期期末考地理试卷Word版无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共26页, 欢迎下载使用。

注意事项:

1.答卷前,考生务必在答题卡规定的地方填写自己的准考证号、姓名。考生要认真核对答题

卡上粘贴条形码的“准考证号、姓名”。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需

改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写

在本试卷上无效。

一、选择题:本题共 25 小题,每题 2 分,共 50 分。在每题给出的四个选项中,只有一个选

项最符合题目要求。

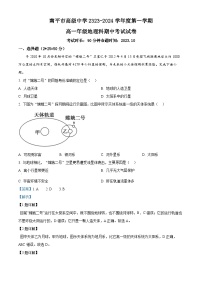

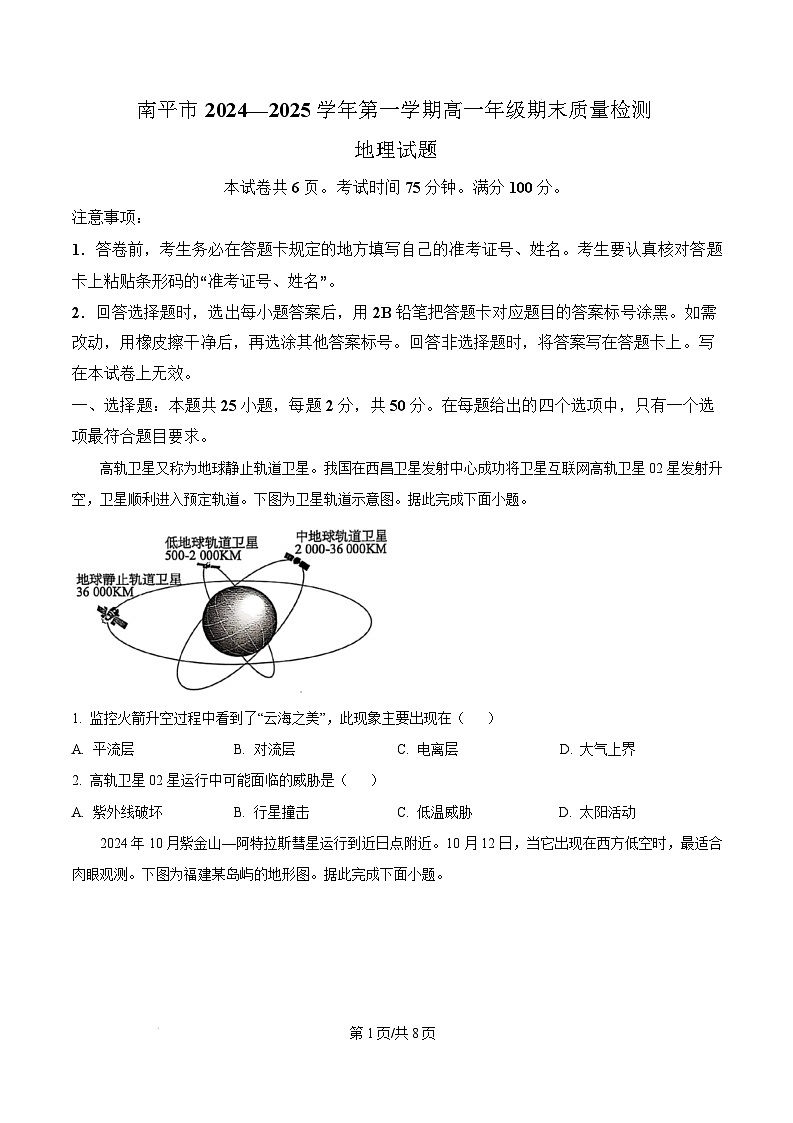

高轨卫星又称为地球静止轨道卫星。我国在西昌卫星发射中心成功将卫星互联网高轨卫星 02 星发射升

空,卫星顺利进入预定轨道。下图为卫星轨道示意图。据此完成下面小题。

1. 监控火箭升空过程中看到了“云海之美”,此现象主要出现在( )

A. 平流层 B. 对流层 C. 电离层 D. 大气上界

2. 高轨卫星 02 星运行中可能面临的威胁是( )

A. 紫外线破坏 B. 行星撞击 C. 低温威胁 D. 太阳活动

【答案】1. B 2. D

【解析】

【1 题详解】

对流层是地球大气层靠近地面的一层,它的特点是气温随高度的增加而降低,空气对流运动显著。由于对

流层接近地面,水汽充足,在水汽遇冷等条件下会形成云雾等天气现象。火箭升空过程中,在穿过对流层

时可以看到云海,因为这里是云雾集中分布的区域,B 对;平流层的气流主要是水平运动,水汽含量少,一

第 1页/共 18页

般不会出现云海现象。平流层的特点是气温随高度增加而升高,这种温度结构不利于水汽的凝结形成云海,

A 错;电离层位于高层大气,高度在离地面约 60 千米以上,这里气体处于电离状态,主要和无线电通信等

有关,水汽极少,几乎不存在形成云海的条件,C 错;大气上界是大气的最外层边界概念,那里空气极其稀

薄,更不会有云海这种现象,D 错。故选 B。

【2 题详解】

太阳活动主要包括太阳黑子、耀斑、日冕物质抛射等。太阳活动会释放出大量的高能带电粒子和电磁辐射。

当这些物质到达卫星轨道时,会干扰卫星的电子设备、通信系统等。例如,高能带电粒子可能会使卫星的

集成电路发生故障,电磁辐射会影响卫星信号的传输,对卫星的正常运行造成严重威胁,D 对;虽然卫星在

太空环境中会受到紫外线照射,但卫星在设计和制造过程中已经考虑了对紫外线的防护,其外壳材料等可

以有效抵御紫外线的破坏,紫外线一般不会对卫星运行构成主要威胁,A 错;行星撞击卫星的概率极低。在

太空中,卫星的轨道是经过精确计算和规划的,而且行星的轨道相对稳定,与卫星发生撞击这种情况几乎

不可能出现,B 错;卫星在设计时也考虑了太空环境的低温问题,会采用保温等措施来保证卫星内部设备正

常运行。虽然太空环境温度很低,但这是可以通过技术手段克服的因素,不是主要的威胁,C 错。故选 D。

【点睛】对流层,是指最接近地球表面的一层大气,也是大气的最下层,密度最大,所包含的空气质量几

乎占整个大气质量的 75%,以及几乎所有的水蒸气及气溶胶。在对流层里空气可以有上下的流动,雷雨,浓

雾,风等天气现象都发生在这一层。

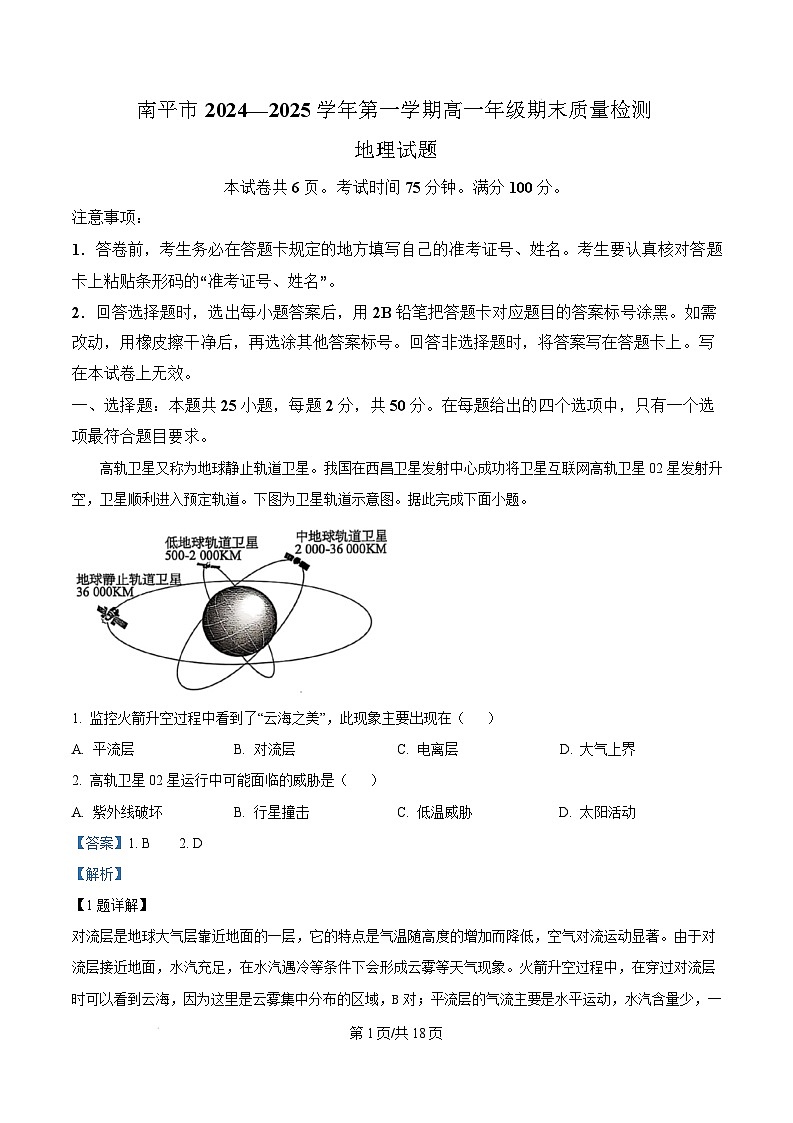

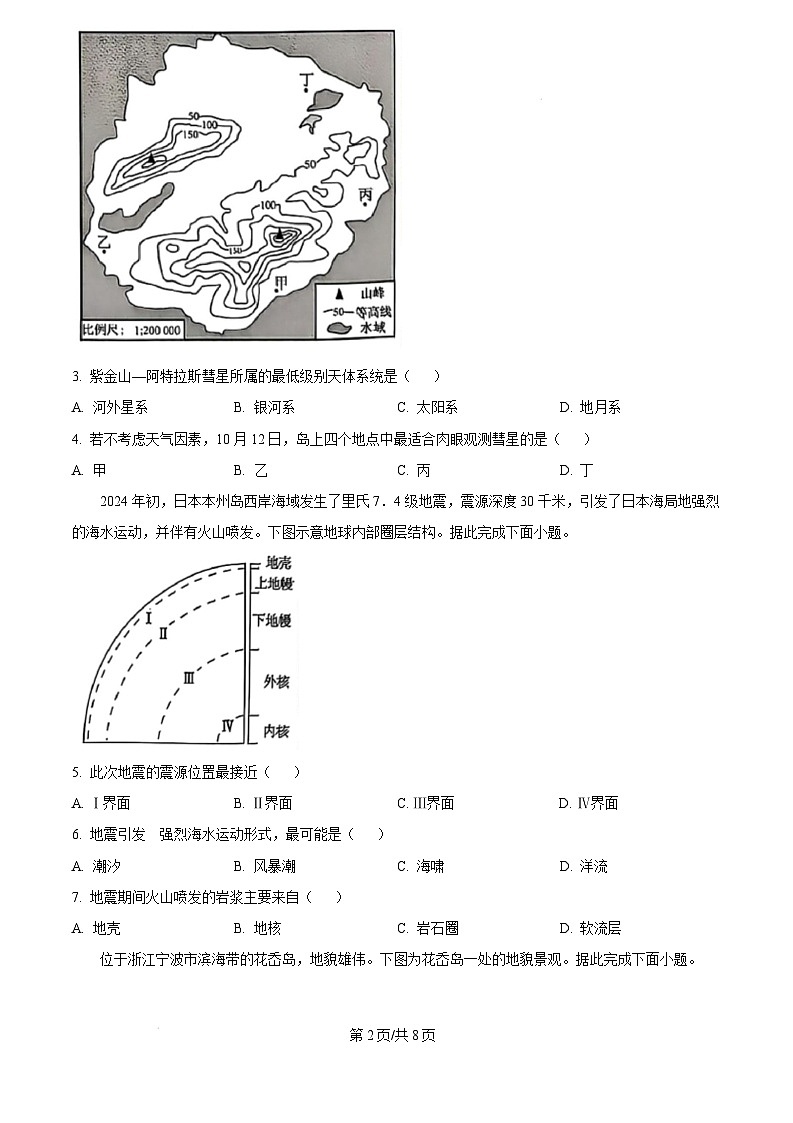

2024 年 10 月紫金山—阿特拉斯彗星运行到近日点附近。10 月 12 日,当它出现在西方低空时,最适合

肉眼观测。下图为福建某岛屿的地形图。据此完成下面小题。

3. 紫金山—阿特拉斯彗星所属的最低级别天体系统是( )

A. 河外星系 B. 银河系 C. 太阳系 D. 地月系

4. 若不考虑天气因素,10 月 12 日,岛上四个地点中最适合肉眼观测彗星的是( )

第 2页/共 18页

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

【答案】3. C 4. B

【解析】

【3 题详解】

彗星是由冰、尘埃和其他挥发性物质组成的小天体,紫金山—阿特拉斯彗星在太阳系内运行,围绕太阳公

转,其轨道受太阳引力支配,C 对;银河系包含众多像太阳系这样的恒星系统,河外星系是指在银河系以外

的星系,紫金山—阿特拉斯彗星并不属于河外星系,且河外星系等级也比太阳系高,AB 错;地月系是由地

球和月球组成的天体系统,彗星不在地月系内,D 错。故选 C。

【4 题详解】

10 月 12 日紫金山—阿特拉斯彗星出现在西方低空,肉眼观测彗星需要选择视野开阔、不受地形阻挡且光污

染小的地点。乙地位于岛屿西侧沿海,地势平坦,向西视野开阔,没有山地等地形阻挡视线,能够较好地

观测到西方低空的彗星,B 对;甲、丙两地位于岛屿东部,甲、丙两地西部有山地阻挡,不利于观测西方低

空的彗星,AC 错;丁地位于岛屿北部,该地西部地形平坦,应当岛上人口较多区域,光污染较大,D 错。

故选 B。

【点睛】彗星大部分时间亮度极低的主要原因是它们远离太阳时体积很小。彗星没有固定的体积,远离太

阳时体积很小,但当它们接近太阳时,彗发变得越来越大,彗尾变长,体积变得十分巨大。

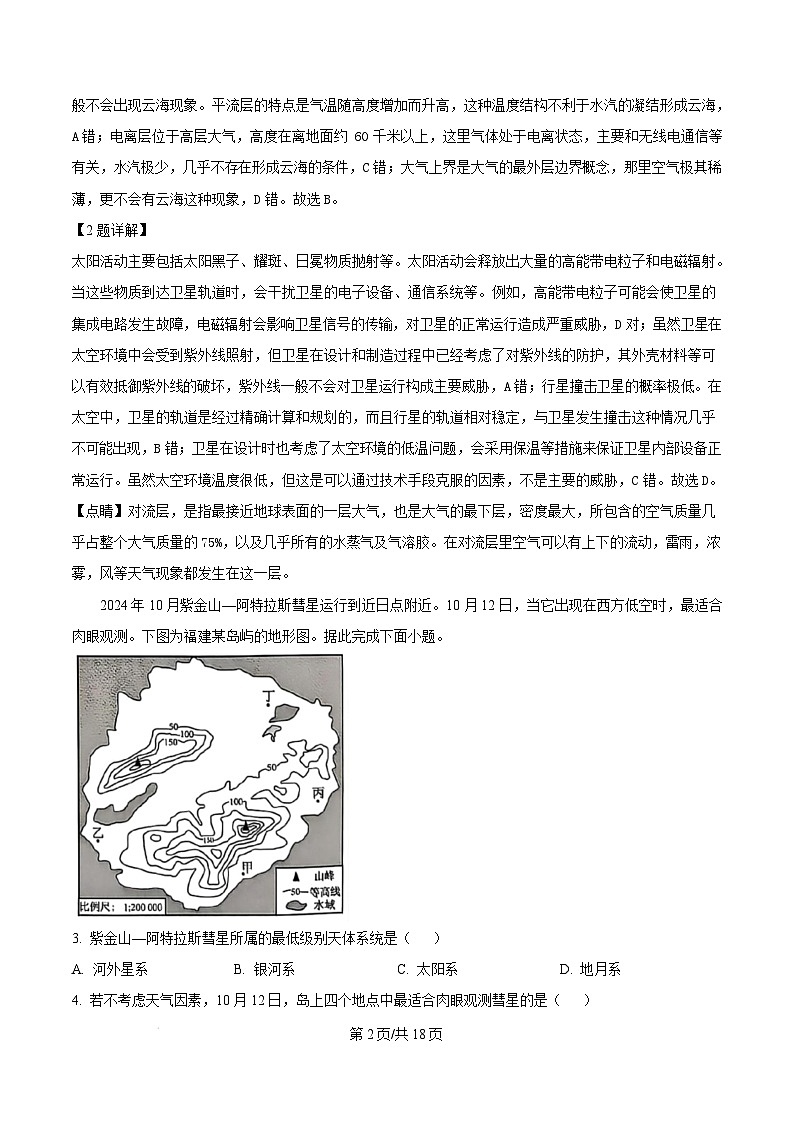

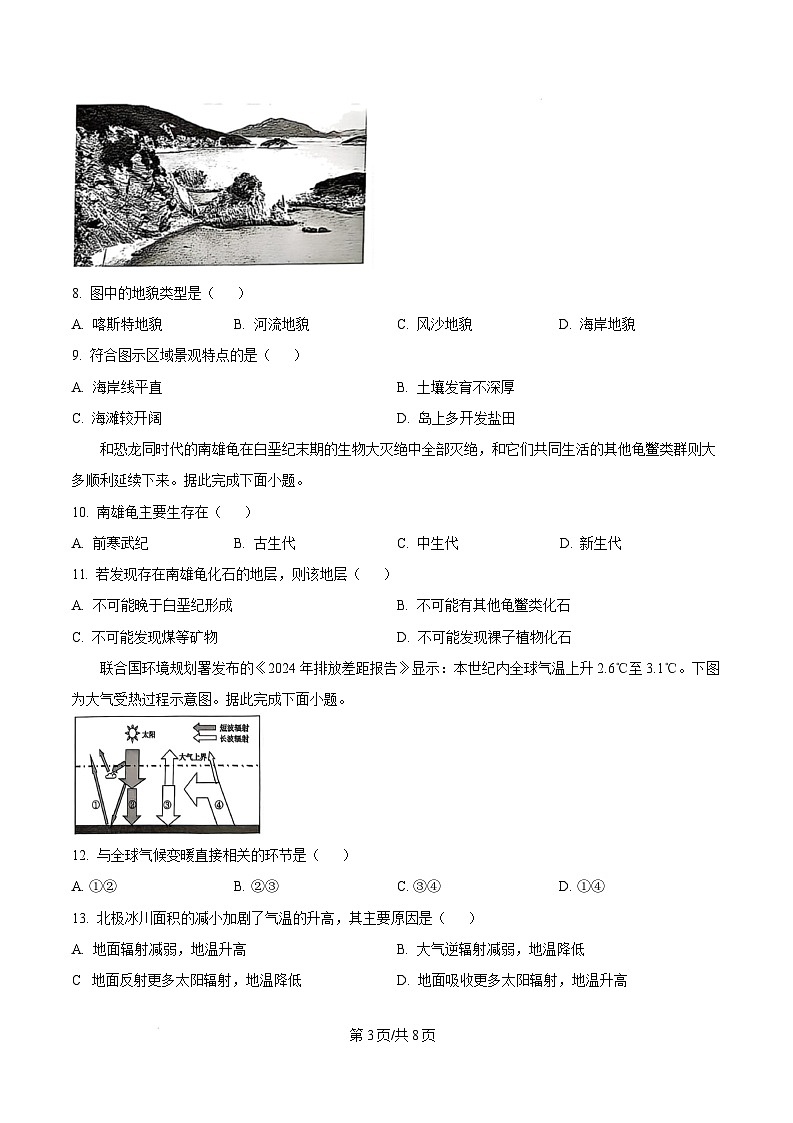

2024 年初,日本本州岛西岸海域发生了里氏 7.4 级地震,震源深度 30 千米,引发了日本海局地强烈

的海水运动,并伴有火山喷发。下图示意地球内部圈层结构。据此完成下面小题。

5. 此次地震的震源位置最接近( )

A. Ⅰ界面 B. Ⅱ界面 C. Ⅲ界面 D. Ⅳ界面

6. 地震引发的强烈海水运动形式,最可能是( )

A. 潮汐 B. 风暴潮 C. 海啸 D. 洋流

7. 地震期间火山喷发的岩浆主要来自( )

第 3页/共 18页

A. 地壳 B. 地核 C. 岩石圈 D. 软流层

【答案】5. A 6. C 7. D

【解析】

【5 题详解】

地壳平均厚度约 17 千米,大陆部分较厚,大洋部分较薄。此次地震震源深度 30 千米,已经穿过地壳,而

Ⅰ界面是地壳与地幔的分界面(莫霍界面),所以震源位置最接近Ⅰ界面,故选 A。

【6 题详解】

海啸是由海底地震、火山爆发、海底滑坡等原因引起的具有强大破坏力的海浪。此次地震发生在日本本州

岛西岸海域,引发了日本海局地强烈的海水运动,这种由海底地震引发的海水剧烈运动符合海啸的形成机

制,C 对;潮汐是由于地球、月球和太阳之间的引力相互作用引起的海水周期性涨落现象,和地震没有直

接关系,A 错;风暴潮是由强烈大气扰动(如台风、温带气旋等)引起的海面异常升高现象,主要是气象

因素导致的,不是地震引发的海水运动形式,B 错;洋流主要是由盛行风、海水密度差异等因素引起的大

规模海水常年稳定流动,地震不是引发洋流的主要原因,D 错;故选 C。

【7 题详解】

软流层位于上地幔上部,一般认为这里可能是岩浆的主要发源地。在地震期间,地壳运动可能会使岩石圈

破裂,导致软流层的岩浆沿着地壳裂缝喷发出来,D 对;地壳主要是固态岩石,虽然火山喷发时岩浆会穿

过地壳,但岩浆不是主要来自地壳,A 错;地核距离地表非常远,地核的物质主要是铁和镍等金属,不是

火山喷发岩浆的来源,B 错;岩石圈包括地壳和上地幔顶部,它本身不是岩浆的主要发源地,岩浆主要来

自其下的软流层,C 错;故选 D。

【点睛】海浪、潮汐、洋流是海水运动的主要表现形式,其中风浪、波浪、海啸、风暴潮等形式都属于海

浪。

位于浙江宁波市滨海带的花岙岛,地貌雄伟。下图为花岙岛一处的地貌景观。据此完成下面小题。

8. 图中的地貌类型是( )

A. 喀斯特地貌 B. 河流地貌 C. 风沙地貌 D. 海岸地貌

第 4页/共 18页

9. 符合图示区域景观特点的是( )

A. 海岸线平直 B. 土壤发育不深厚

C. 海滩较开阔 D. 岛上多开发盐田

【答案】8. D 9. B

【解析】

【8 题详解】

从材料可知该地貌位于浙江宁波市滨海带的花岙岛,结合景观图可以判断是海岸地貌。海岸地貌是海岸在

构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的各种地貌的总称。图中地貌呈现出海边

特有的岩石形态,应该是长期受海浪、潮汐等海水动力作用形成的,D 对;喀斯特地貌主要是在可溶性岩

石(如石灰岩)地区,由地下水和地表水对可溶性岩石进行溶蚀、沉淀等作用而形成的,其典型特征是溶

洞、地下河、石林等,与图中海边的岩石景观不符,A 错;河流地貌是由于河流作用而形成的地貌,如河

谷、冲积平原、三角洲等,图中明显不是在河流环境下形成的地貌,B 错;风沙地貌主要分布在干旱、半

干旱地区,是由风力作用形成的地貌,如沙丘、沙垄等,图中景观不存在风沙作用的特征,C 错;故选 D。

【9 题详解】

花岙岛是海岛,其形成的地貌主要是海岸地貌。由于海岛的地质条件和海浪等因素的影响,土壤发育通常

不深厚。海浪不断冲刷岛屿,会侵蚀表层土壤,而且海岛的成土母质来源相对有限,不利于深厚土壤的形

成,B 对;从海岸地貌的一般特点来看,花岙岛的海岸线很可能是曲折的。因为海岸地貌受海水侵蚀、海

浪作用等影响,容易形成海湾、岬角等,使海岸线变得曲折,A 错;图中未显示有开阔海滩的特征,而且

海岸地貌如果以岩石为主,海滩面积可能较小,或者海滩的沙质不细腻,不符合开阔海滩的条件,C 错;

虽然是海岛,但从景观图看主要是岩石地貌,且没有提及适合开发盐田的条件,如大面积的平坦泥质海滩、

充足的阳光和蒸发条件等,所以不能推断岛上多开发盐田,D 错;故选 B。

【点睛】喀斯特地貌是喀斯特作用形成的一种独特的地貌类型,喀斯特作用的本质是含有二氧化碳的水对

可溶性岩石的溶蚀和淀积作用,岩石的可溶性是喀斯特地貌发育的最基本条件。

和恐龙同时代的南雄龟在白垩纪末期的生物大灭绝中全部灭绝,和它们共同生活的其他龟鳖类群则大

多顺利延续下来。据此完成下面小题。

10. 南雄龟主要生存在( )

A. 前寒武纪 B. 古生代 C. 中生代 D. 新生代

11. 若发现存在南雄龟化石的地层,则该地层( )

A. 不可能晚于白垩纪形成 B. 不可能有其他龟鳖类化石

C. 不可能发现煤等矿物 D. 不可能发现裸子植物化石

第 5页/共 18页

【答案】10. C 11. A

【解析】

【10 题详解】

恐龙主要生活在中生代,材料提到南雄龟和恐龙同时代,所以南雄龟主要生存在中生代。中生代是显生宙

的第二个代,分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪,这一时期恐龙等生物繁盛,C 对;前寒武纪是地球历史时期

非常古老的阶段,在这个时期生命形式相对简单,没有恐龙和南雄龟这样的生物类型,A 错;古生代主要

生物是无脊椎动物、鱼类、两栖类和蕨类植物等,恐龙和南雄龟尚未出现,B 错;新生代是在恐龙灭绝之

后的地质时代,主要是哺乳动物和被子植物等生物大量繁衍的时期,南雄龟已经在白垩纪末期灭绝,不会

主要生存于新生代,D 错;故选 C。

【11 题详解】

因为南雄龟在白垩纪末期的生物大灭绝中全部灭绝,所以含有南雄龟化石的地层最晚只能是白垩纪形成的。

如果地层是在白垩纪之后形成的,就不会有南雄龟化石存在,A 对;材料提到和南雄龟共同生活的其他龟

鳖类群大多顺利延续下来,所以在有南雄龟化石的地层中可能会有其他龟鳖类化石,B 错;煤主要是古代

植物遗体经过漫长的地质过程形成的,和地层的形成时期以及当时的植物分布等有关。即使有南雄龟化石

的地层也可能有形成煤的条件,比如在中生代也有丰富的植物可以成为煤的前身,C 错;中生代裸子植物

非常繁盛,南雄龟生活在中生代,所以在有南雄龟化石的地层中可能会发现裸子植物化石,D 错;故选 A。

【点睛】地球环境演化:前寒武纪:冥古宙无生命的迹象;太古宙出现原核生物;元古宙出现真核生物和

多细胞生物;古生代:海陆格局变迁,联合古陆形成;早古生代是海洋无脊椎动物发展的时代,晚古生代

是脊椎动物发展时代;裸子植物开始出现,蕨类植物繁盛;古生代末期发生了地球上最大的物种灭绝事件;

中生代:爬行动物的时代;中生代末期,出现了包括恐龙在内的物种大灭绝事件,成为中生代结束的标志;

新生代:联合古陆最终解体,形成现代海陆分布格局;被子植物高度繁盛,哺乳动物快速发展,第四纪出

现了人类。

联合国环境规划署发布的《2024 年排放差距报告》显示:本世纪内全球气温上升 2.6℃至 3.1℃。下图

为大气受热过程示意图。据此完成下面小题。

12. 与全球气候变暖直接相关的环节是( )

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

第 6页/共 18页

13. 北极冰川面积的减小加剧了气温的升高,其主要原因是( )

A. 地面辐射减弱,地温升高 B. 大气逆辐射减弱,地温降低

C. 地面反射更多太阳辐射,地温降低 D. 地面吸收更多太阳辐射,地温升高

【答案】12. C 13. D

【解析】

【12 题详解】

全球气候变暖主要是温室气体浓度增加所致。温室气体增多会使大气吸收地面辐射(④环节)的能力变强。

大气吸收更多地面辐射后温度升高,大气逆辐射(③环节)也随之增强。大气逆辐射的增强就像给地球盖

上了一层更厚的 “被子”,使得地面热量散失减少,从而导致气温上升,所以③环节与全球气候变暖直接相

关;随着温室气体浓度增加,大气对地面辐射的吸收增强。地面辐射(④环节)是近地面大气的主要热源,

地面辐射的热量被大气大量吸收后,又通过大气逆辐射返回地面,使得地面温度升高,进而造成全球气候

变暖,因此④环节也和全球气候变暖直接相关;地面反射(①环节)主要影响地面吸收太阳辐射的多少,

它本身与温室气体导致的全球气候变暖没有直接关联。在全球气候变暖过程中,不是地面反射这个环节直

接促使气温上升;到达地面的太阳辐射量(②环节)主要取决于太阳活动、地球公转轨道、大气层对太阳

辐射的削弱作用等因素。在全球气候变暖背景下,不是这个环节直接导致气温升高,它没有直接体现温室

气体增多对气温的影响,排除①② ,③④对;故选 C。

【13 题详解】

北极冰川的反射率高,能将大量太阳辐射反射回太空。当冰川面积减小,冰川覆盖的范围缩小,陆地或海

洋等下垫面暴露出来。这些新的下垫面反射率比冰川低,就会吸收更多的太阳辐射;地面吸收太阳辐射增

多后,根据热量收支原理,地面获得的热量增加,地温就会升高。地温升高又会使地面辐射增强,近地面

大气吸收更多地面辐射后温度也随之升高,从而加剧了气温的升高,D 对;冰川面积减小会使地面吸收太

阳辐射增多,地面辐射应是增强而不是减弱,A 错;冰川面积减小导致地面温度升高,地面与大气之间的

热量交换增强,大气逆辐射会增强而不是减弱,B 错;冰川面积减小是使地面反射太阳辐射减少,吸收太

阳辐射增多,从而地温升高,而不是反射更多太阳辐射使地温降低,C 错;故选 D。

【点睛】大气受热过程是太阳暖大地、大地暖大气、大气还大地。具体的过程为:(1)太阳暖大地。太阳

射向地球的短波辐射,经过小部分被大气吸收和反射,大部分到达了地面,地面吸收后升温。(2)大地暖

大气。地面吸收太阳辐射能增稳后,以长波辐射将能量传递给近地面大气,同时近地面大气以对流、传导

的方式,逐层向上传播热量,温暖大气。(3)大气还大地。大气增稳后,小部分射向宇宙,即大气辐射。

另外大部分射回地面,为地面增温,即大气逆辐辐射。

下图为水循环示意图,据此完成下面小题。

第 7页/共 18页

14. 以下各环节未参与海陆间循环 是( )

A. 闽江 B. 东南季风 C. 未登陆的台风 D. 武夷山地形雨

15. 我国北方沿海地区海陆间循环最活跃的季节是( )

A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季

16. 图中所示( )

①c 环节会促进陆地降水②d 环节促进陆地水体更新

③h 环节向大气输送水汽④g 环节显著改变地表形态

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

【答案】14. C 15. B 16. A

【解析】

【14 题详解】

闽江作为地表径流,它将陆地的降水等水源收集起来,最终流入海洋,完成了陆地水体向海洋的输送,这

是海陆间循环中地表径流环节的体现,参与了海陆间循环,A 错;东南季风从海洋吹向陆地,将海洋蒸发

的水汽带到陆地上空,这是水汽输送环节。水汽输送为陆地降水提供了物质基础,是海陆间循环不可或缺

的部分,所以参与了海陆间循环,B 错;未登陆的台风只是在海洋上活动,其水汽没有在陆地进行降水、

形成地表径流等环节,没有实现从海洋到陆地再回到海洋的完整循环过程,所以未参与海陆间循环,C 对;

武夷山地形雨是当含有水汽的气流遇到武夷山地形阻挡,水汽被迫抬升,冷却凝结形成降水。这是海陆间

循环中的降水环节,参与了海陆间循环,D 错;故选 C。

【15 题详解】

春季北方沿海地区气温开始回升,但海洋蒸发相对较弱,且春季风从大陆吹向海洋,带来的水汽有限,降

水较少。此时地表径流也因降水少而不丰富,所以海陆间循环活跃度较低,A 错;夏季太阳辐射强,海洋

蒸发旺盛,提供了充足的水汽。夏季风从海洋吹向陆地,带来大量水汽,在北方沿海地区形成较多降水。

降水形成的地表径流和地下径流丰富,能够将陆地的水输送到海洋,同时也加强了海洋与陆地之间的水体

交换,所以海陆间循环最活跃,B 对;秋季北方沿海地区气温逐渐降低,海洋蒸发减弱,来自海洋的水汽

输送减少。降水也随之减少,地表径流和地下径流的流量减小,海陆间循环活跃度下降,C 错;冬季北方

第 8页/共 18页

沿海地区受大陆冷气团控制,气温低,海洋蒸发微弱。冬季风从大陆吹向海洋,水汽输送方向不利于海陆

间循环,且降水稀少,所以海陆间循环最不活跃,D 错;故选 B。

【16 题详解】

c 环节是水汽输送,海洋蒸发的水汽通过大气环流等方式被输送到陆地上空。当这些水汽遇到合适的冷却

条件,如冷空气、地形抬升等,就会凝结形成降水。所以 c 环节为陆地降水提供了水汽来源,能够促进陆

地降水,①对;d 环节是陆地降水,降水到达地面后,一部分会形成地表径流,补充河流、湖泊等水体;

另一部分会下渗成为地下径流,补充地下水。这些过程促进了陆地水体的更新,使陆地水体之间相互补给,

维持陆地水的动态平衡,②对;h 环节是下渗,是指降水透过地面渗入土壤和岩石孔隙的过程,它的主要

方向是垂直向下进入地下,而不是向大气输送水汽,③错;g 环节是地下径流,地下径流在地下岩石和土

壤的孔隙中流动,其主要作用是补充地下水和在一定程度上维持地下水位平衡。虽然在长期的地质过程中

地下径流可能对地下岩石等有一定的侵蚀作用,但与地表径流相比,它对地表形态的改变不显著,④错;

故选 A。

【点睛】水循环类型:根据发生领域不同,分为海洋循环、陆地循环和海陆间大循环。水循环的环节:蒸

发、水汽输送、降水、下渗、地表径流和地下径流等。

2024 年第 11 号台风“摩羯”于 9 月 6 日下午在海南文昌登陆。据分析,“摩羯”成为 1949 年以来登陆我国

最强的秋台风,海南全省 19 个市县受灾严重。据此完成下面小题。

17. 评估此次台风的灾害损失,可利用( )

A. 遥感技术 B. 全球卫星导航系统

C. 地理信息系统 D. 数字地球

18. 台风“摩羯”给海南中部山区带来的影响可能有( )

①山体滑坡②地面沉降③风暴潮④农作物减产

A ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

19. 下列适合作为防台风“临时安置点”的地点是( )

A. 容纳较多灾民的广场 B. 就近的大型体育馆

C. 抵御狂风的地下车库 D. 地势较高的山坡

【答案】17. C 18. B 19. B

【解析】

【17 题详解】

地理信息系统(GIS)具有强大的空间分析和数据处理功能。它可以整合多种地理空间数据,如地形数据、

第 9页/共 18页

土地利用数据、人口分布数据、基础设施分布数据等。在台风灾害发生后,通过 GIS 可以将受灾区域的各

种信息进行叠加分析,评估受灾范围、受灾程度(如房屋损坏程度、农作物受灾面积、交通中断情况等),

从而计算出灾害损失,C 对;遥感技术(RS)主要用于获取大面积的地理信息,如台风的路径、云系分布、

受灾区域的影像等,但它很难直接用于评估灾害损失。虽然遥感影像可以提供一些直观的受灾信息,但对

于损失的量化评估还需要 GIS 进一步处理。A 错;全球卫星导航系统(GNSS)主要用于定位和导航,如

确定救援人员和物资的位置等,对于评估灾害损失没有直接的作用,B 错;数字地球是一个以地球坐标为

依据的、具有多分辨率的海量数据和多维显示的地球虚拟系统,它本身不是一种直接用于灾害损失评估的

技术工具,更多的是提供一个数据整合和展示的平台,D 错;故选 C。

【18 题详解】

海南中部山区地形起伏较大,台风带来 强降雨会使山体土壤含水量增加,山体岩石和土壤的稳定性下降,

容易引发山体滑坡等地质灾害,①对;地面沉降主要是由于过度开采地下水、地下矿产资源等原因导致地

下结构变化引起的,台风一般不会直接导致地面沉降,②错;风暴潮是由于台风等气象因素引起的海面异

常升高现象,主要影响沿海地区,海南中部山区远离海洋,不会受到风暴潮的影响,③错;台风带来的狂

风暴雨会对农作物造成损害,如折断农作物植株、冲毁农田等,导致农作物减产,④对;故选 B。

【19 题详解】

大型体育馆建筑结构稳固,空间开阔,可以容纳较多的人员。在台风来袭时,能够为灾民提供相对安全的

躲避场所,抵御台风的狂风和暴雨,B 对;广场虽然可以容纳较多人,但在台风天气中,广场没有遮蔽设施,

无法抵御狂风、暴雨和可能出现的空中杂物等危险,不适合作为临时安置点,A 错;地下车库在遇到暴雨

时可能会出现积水甚至被淹没的危险,尤其是在台风带来大量降雨的情况下,存在安全隐患,所以不适合

作为临时安置点,C 错;在台风天气中,山坡容易发生山体滑坡等地质灾害,而且没有足够的防护设施,

对灾民的生命安全构成巨大威胁,不适合作为临时安置点,D 错;故选 B。

【点睛】台风灾害主要是在台风登陆前后带来的狂风、暴雨、风暴潮三方面造成的。较强台风的到来会引

起风暴潮,导致潮水漫溢,海堤溃决,冲毁房屋和各类建筑设施,淹没城镇和农田,造成大量人员伤亡和

财产损失。风暴潮还会造成海岸侵蚀,海水倒灌造成土地盐渍化等灾害;诞生于热带洋面的台风有着充足

的水汽条件,因此经常伴随暴雨或特大暴雨等强对流天气。台风是引发暴雨的主要天气系统,短时间内的

强降雨可能引发城市内涝,滑坡、泥石流等灾害;台风产生强风,破坏房屋、通讯、电力等基础设施,影

响交通。

福建某校地理兴趣小组在郊外山林公园开展“土壤形成与地理环境的关系”的研学活动。下图是考察地的

红壤剖面图。据此完成下面小题。

第 10页/共 18页

20. 图中Ⅰ层剖面颜色较深呈灰黑色,该层剖面是( )

A. 母质层 B. 腐殖质层 C. 淋溶层 D. 淀积层

21. 该地土壤有机质较少,主要是因为该地( )

①植被少,枯枝落叶少②气温高,微生物活动旺盛

③风力小,风化作用弱④降水丰富,淋溶作用较强

A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

【答案】20. B 21. C

【解析】

【20 题详解】

在土壤剖面中,腐殖质层通常颜色较深。这是因为腐殖质是由动植物残体在微生物作用下分解形成的有机

物质积累而成。这些有机物质使土壤颜色变深,呈现灰黑色等深色,B 对;母质层主要是岩石风化后的残

积物和坡积物,颜色一般较浅,A 错;淋溶层是由于降水等因素,可溶性物质被淋溶带走的层次,颜色较

浅,不是灰黑色,C 错;淀积层是淋溶作用下物质沉淀的层次,颜色较深,但通常也不符合灰黑色的特点,

D 错;故选 B。

【21 题详解】

福建地处亚热带地区,气温较高。较高的温度使得土壤中的微生物活动旺盛,微生物会快速分解土壤中的

有机质,导致有机质难以大量积累,所以土壤有机质含量相对较少,②对;福建降水丰富,降水会使土壤

中的可溶性有机物质和养分随着水分下渗被淋溶带走。大量的有机质在淋溶作用下流失,使得土壤中留存

的有机质减少,④对;福建郊外山林公园植被丰富,会有大量的枯枝落叶。所以不是因为植被少导致土壤

有机质少,①错;风力小,可减少表层有机质被风力搬运,且风化作用主要是使岩石破碎形成母质,不是

影响土壤有机质的主要因素,③错;故选 C。

【点睛】森林土壤剖面中,自地表向下依次为有机层(以分解和半分解的有机质为主)、腐殖质层(腐殖质

积累,颜色较深,呈灰黑色或黑色)、淋溶层(由于溶解于水的矿物质随水的下渗运移,本层矿物质淋失,

第 11页/共 18页

颜色较浅)、淀积层(上层土壤淋失的物质在此沉淀、积累,质地黏重、紧实,呈棕色或红棕色)、母质层

(疏松的风化碎屑物质)、母岩层(坚硬的岩石)。

下图为某科考船从惠灵顿至利马考察的航线及局部大洋洋流分布图。洋流 K 绕过南美大陆南端后,部

分向北形成洋流 M,与洋流 N 交汇。据此完成下面小题。

22. 按海水温度分类,M、N 洋流分别为( )

A. 暖流、寒流 B. 寒流、寒流 C. 暖流、暖流 D. 寒流、暖流

23. 科考队考查航线的各航段( )

A. ①航段基本顺水航行 B. ②航段表层海水盐度逐渐降低

C. ③航段表层海水密度逐渐增大 D. ④航段表层水温不断升高

【答案】22. D 23. A

【解析】

22 题详解】

M 洋流是洋流 K 绕过南美大陆南端后部分向北形成的洋流。它是从较高纬度向较低纬度流动的洋流,根

据暖流的定义(从较低纬度流向较高纬度的洋流一般为暖流),所以 M 洋流为寒流。N 洋流它是从较低纬

度向较高纬度流动的洋流,按照寒流的定义(从较高纬度流向较低纬度的洋流一般为寒流),N 洋流为暖流。

故选 D。

【23 题详解】

从图中可以看出①航段的洋流方向与航行方向基本一致,A 对;②航段越来越靠近副高海区,所以②航段

表层海水盐度应该是逐渐升高的,而不是逐渐降低,B 错;②航段越来越靠近赤道,海水密度越来越小,C

错;④航段从低纬度向较高纬度航行,水温越来越低,D 错;故选 A。

【点睛】全球大洋表层盐度分布规律:由副热带海区向南北两侧递减。全球大洋表面温度分布规律:由低

纬向高纬递减。全球大洋表层密度分布规律:由赤道附近向两极方向逐渐增大,在两极的寒冷海域出现密

度最大值。

旅人蕉(下图)属多年生草本植物,树干直立丛生,最高可达 30 米,表面粗糙且干纹明显,外形像一

把大折扇,叶柄处形成凹槽可大量储蓄水,果实皮厚木质化,极为坚硬。据此完成下面小题。

第 12页/共 18页

24. 推测旅人蕉生长地区的气候特征是( )

A. 全年湿热 B. 冷热交替 C. 全年干热 D. 干湿交替

25. “旅人蕉”能够为旅人( )

①遮挡阳光②提供水源③遮挡风雨④提供果实

A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ②④

【答案】24. D 25. A

【解析】

【24 题详解】

“旅人蕉树干直立丛生,最高可达 30 米,表面粗糙且干纹明显”。这种树干特征表明它可能需要适应一定

的干旱时期。在干旱时期,水分减少,树干的生长可能会受到一定限制,从而形成干纹。而在湿润时期,

又可以恢复生长,所以体现了干湿交替的气候特点,D 对;叶柄处形成凹槽可大量储蓄水,这是对干湿交替

气候的一种适应机制,在雨季,它可以储存大量的雨水,以度过随后可能到来的旱季,如果是全年湿热的

气候,不需要这种特殊的储水结构,因为水分一直很充足,A 错;冷热交替主要涉及温度变化,没有直接体

现出与这种储水结构的关联性,B 错;全年干热的气候下,很难有足够的雨水来让它储存,C 错。故选 D。

【25 题详解】

旅人蕉外形像一把大折扇,其宽大的叶片可以为旅人遮挡阳光。在阳光强烈的环境下,能提供一片阴凉之

地,避免旅人直接暴露在烈日下,减少阳光照射带来的不适和伤害,①对;由材料信息可知,叶柄处形成

凹槽可大量储蓄水,可以为旅人提供水源,②对;区域环境较为干旱,遮挡风雨的概率不大,且热带地区

多为大气对流运动引起的热雷雨,树下避雨也比较危险,③错;果实皮厚木质化,极为坚硬,从这个描述

可以推测,这种果实可能不是作为给旅人提供食物的部分。因为坚硬的果实很难被旅人轻易食用,而且题

目中没有其他信息显示果实可供食用,④错。故选 A。

【点睛】自然地理环境由地球表层中无机、有机的、静态和动态的自然界各种物质和能量所组成,具有地

理结构特征并受自然规律控制的环境整体(系统),根据其受人类社会的冲击和干扰的程度不同,可分为天

然环境(原生自然环境) 与人为环境。

二、综合题(本题共 3 题,共 50 分)

第 13页/共 18页

26. 阅读图文材料,回答下列问题。

钱塘江海潮每年中秋节前后势头最为猛烈,被誉为“壮观天下无”。红卫盐场地形平坦开阔,该盐场东面

多个岛屿地势较高。下图为夏季长江、钱塘江河口及附近海域表层海水盐度分布图。

(1)描述长江口夏季表层海水盐度的分布规律,并分析其原因。

(2)说明钱塘江海潮每年中秋节前后为一年中势头最壮观的理由。

(3)分析红卫盐场形成的有利自然条件。

【答案】(1)由河口向外海逐渐升高。夏季长江径流量大,淡水注入多,稀释河口海水致盐度低;向外海

淡水影响减弱,海水混合使盐度渐升。

(2)中秋前后日月地近直线,引潮力叠加成大潮。钱塘江口呈喇叭形,潮水涌入能量集中,潮位骤升。秋

季降水多,河流径流量大,与潮水顶托增能量、高度。

(3)位于沿海平原,地势平坦开阔,方便生产和运输;气候适宜,光照强,晴天多,气温高;海水资源丰

富,为盐场提供充足的原料;岛屿阻隔水体的交换,减小陆地淡水对海水盐度的影响,提高了盐场的产量

和质量。

【解析】

【分析】本题以夏季长江口、钱塘江口及附近海域表层海水盐度分布为背景材料,涉及盐度分布规律、影

响因素等相关知识,主要考查学生获取和解读信息的能力以及区域认知、综合思维等学科素养。

【小问 1 详解】

长江口夏季表层海水盐度大致由河口向外海逐渐升高。河口处盐度最低,向外海盐度逐渐增大,形成一个

明显的盐度梯度。长江是一个巨大的淡水水源,夏季降水量丰富,长江径流量大。大量的淡水注入长江口,

使得河口附近的海水被稀释,盐度降低。越靠近河口,淡水的稀释作用越强,盐度也就越低。随着离河口

距离的增加,长江淡水的影响逐渐减弱,外海高盐度海水与河口附近的低盐度海水发生混合。在混合过程

中,盐度逐渐升高,从而呈现出由河口向外海盐度逐渐升高的分布规律。

第 14页/共 18页

【小问 2 详解】

中秋节前后,太阳、月球和地球几乎在一条直线上,月球和太阳对地球的引潮力相互叠加,形成大潮。这

种天文大潮使得潮水的涨落幅度增大,为钱塘江海潮提供了强大的动力基础,使得潮水更加汹涌。钱塘江

口呈喇叭形,河口宽阔,向内逐渐缩窄。当潮水从宽阔的外海涌向狭窄的河口时,潮水能量集中,潮位迅

速升高,形成壮观的涌潮。中秋节前后的大潮与这种特殊的地形相结合,潮水在狭窄的河道中受到挤压,

能量进一步积聚,导致潮头更高,潮水的势头更加壮观。此时正值秋季,降水相对较多,河流径流量较大。

钱塘江的河水与涌入的潮水相互顶托,增加了潮水的能量和高度,使得海潮的势头更为猛烈。

【小问 3 详解】

该盐场濒临海洋,海岸线较长,海水资源丰富,地形平坦开阔,利于大规模盐田建设;位于亚热带地区,

纬度较低,气温较高,光照充足,蒸发旺盛,利于晒盐;该盐场东面岛屿地势较高,可以减少夏季风带来

的降水,也可以减少海风对盐场的破坏;离长江、钱塘江河口较远,同时岛屿阻隔水体的交换,减小陆地

淡水对海水盐度的影响受淡水稀释作用弱,海水盐度较高,水质较好,可以提高盐场的产量和质量。

27. 阅读图文材料,完成下列要求。

福建某中学地理兴趣小组,充分利用校内资源,开展“校园植被与地理环境关系”的实践活动。调查发现,

校园植被以乔木和草地为主,数量较多的乔木是樟树。左图为学生绘制的校园主要植被分布图。右图为冬

季校园一角的樟树和银杏景观。

(1)请完善校园树木调查表。

树木名 所属森林植被类 是否本地树 叶片质

称 型 种 地

樟树 ____ ____ ____

纸质叶 银杏 ____ 否

片

(2)调查发现行政楼两侧同时栽种的樟树,甲处长势好于乙处,试说明原因。

(3)请你从植被的树种结构和垂直结构两方面评价该校园的绿化情况。

第 15页/共 18页

【答案】(1) ①. 亚热带常绿阔叶林 ②. 是 ③. 革质叶片 ④. 温带落叶阔叶林

(2)甲处位于图书馆南侧;光照(光热)条件好。

(3)树种结构:优点:以樟树为主,搭配银杏,有主体且丰富了树种。不足:整体树种较单一,缺灌木,

稳定性差。垂直结构:优点:乔草搭配,遮荫降温,增美观。不足:缺灌木,未形成乔灌草完整结构,生

态效益待提升。

【解析】

【分析】本题福建某中学地理兴趣小组的校内实践为情景,涉及植被类型、植被特征、植被的作用等相关

内容,考查学生结合情景调用所学知识的能力。

【小问 1 详解】

福建地处亚热带,樟树是亚热带常绿阔叶林的典型树种,属于本地树种,其叶片质地为革质,有光泽、较

厚,这是适应亚热带气候的一种表现,能够减少水分蒸发等。银杏主要分布在温带地区,属于温带落叶阔

叶林树种,在福建不是本地树种,其叶片质地较薄为纸质叶片,冬季会落叶。

【小问 2 详解】

甲处位于图书馆南侧,阳光充足的方向,光照(光热)条件好,能够保证樟树进行充足的光合作用,而乙

处可能受到周围建筑物或者其他植被的遮挡,光照时间和强度不足,影响樟树的光合作用和生长。

【小问 3 详解】

校园植被以乔木和草地为主,数量较多的乔木是樟树,说明树种有一定的主体优势,樟树作为本地树种,

适应本地气候环境,易于管理和维护。同时,还有银杏等其他树种,丰富了校园的树种结构,增加了生物

多样性;但树种相对还比较单一,主要是乔木和草地,缺乏更多种类的灌木等植被类型,可能会影响生态

系统的稳定性和复杂性。如果遇到病虫害等问题,单一的树种结构可能会使植被受到较大的损害。

存在乔木和草地的垂直结构,乔木可以为草地提供遮荫,减少阳光直射地面,降低地面温度,减少水分蒸

发,有利于草地的生长。同时,这种垂直结构也丰富了校园的空间层次,增加了美观度;垂直结构相对简

单,缺乏多层次的植被组合,如没有形成乔 - 灌 - 草的完整垂直结构。可以适当增加一些灌木,如杜鹃、

女贞等,形成更复杂的垂直结构,进一步提高生态效益,如更好地保持水土、净化空气等。

28. 阅读图文材料,完成下列要求

山谷风出现于山地及其周边地区,是由于山坡-山谷和山地-平原间在昼夜交替过程中,升温、降温的差

异形成气温差而引起的热力环流。调查发现,北京地区的大气污染除污染物排放之外,山谷风也是影响大

气污染的重要因素。在山谷风日,“山风”20:00 开始,次日 12:00 结束;“谷风”13:00 开始,19:00 结束,

期间污染物增多。左图为北京市及周边地形图。右图为山谷风日北京某气象站点近地面风场日平均变化情

第 16页/共 18页

况(箭头长短表示风力大小)。

(1)请用以下标签完成思维导图,说明“谷风”形成的原理。

标签:①近地面气压较低②近地面气压较高③气温较高④气温较低⑤空气上升⑥空气下沉

要求:在框内将标签的序号用箭头连接,指示它们之间的因果关系。

(2)在图中线段处添加箭头,完成该气象站观测到“山风”时的热力环流图。

(3)北京欲营造防护林以缓解市区在“谷风”期间的大气污染,判断宜建在市区北侧还是南侧,并说明理由。

【 答 案 】( 1) ( 2)

(3)南侧。谷风从南向北吹,南侧防护林可阻挡污染物进入市区,且能吸附污染物,减轻污染。

【解析】

第 17页/共 18页

【分析】本题以山谷风示意图为材料,涉及热力环流的原理及应用等相关知识,考查学生调用地理知识的

能力和地理学科综合素养。

【小问 1 详解】

白天,山坡接受太阳辐射,升温速度比山谷快,所以山坡处③(气温较高);因为气温高,空气受热膨胀,

使得山坡处⑤(空气上升);空气上升后,山坡近地面形成①(近地面气压较低);而山谷此时升温慢,④

(气温较低);气温低,空气下沉,山谷处⑥(空气下沉),导致山谷②(近地面气压较高);气压差使得空

气从山谷向山坡流动,形成谷风;故连接顺序为:

。

【小问 2 详解】

在 “山风” 期间,夜晚山坡降温快,气温低,空气下沉,近地面形成高压;山谷降温慢,气温高,空气上升,

近地面形成低压。所以热力环流的箭头方向是从山坡指向山谷(近地面),从山谷上空指向山坡上空。

【小问 3 详解】

“谷风” 是从山谷吹向山坡(从南向北吹)。在市区南侧建设防护林,可以有效阻挡 “谷风” 携带的污染物进

入市区,减少大气污染。同时,树木本身可以吸附部分污染物,起到净化空气的作用。宜建在市区南侧。

第 18页/共 18页

相关试卷

这是一份福建省南平市2023-2024学年高二下学期期末考试地理试卷(Word版附解析),共17页。试卷主要包含了 据图可知长江流域和淮河流域, “引江济淮”工程建成后,能够等内容,欢迎下载使用。

这是一份福建省南平市2024届高三下学期三模地理试卷(Word版附解析),共9页。试卷主要包含了与海尔衣联网联合后,服装制造业,上新世至更新世时期,全球,滇池沿岸低地水涨谷播种的月份是等内容,欢迎下载使用。

这是一份福建省南平市2024届高三下学期一模考试地理试卷(Word版附解析),文件包含2024届福建省南平市高三一模考试地理试题docx、参考答案提示及评分细则11pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共8页, 欢迎下载使用。