四川省仁寿中学2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(解析版)

展开

这是一份四川省仁寿中学2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(解析版),共13页。试卷主要包含了选择题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。

1.原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程。推动上述演进的主要因素是()

A.建筑技术 进步 B.人工取火的发明 C.饲养水平的提高 D.生产工具的改进

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:原始社会。根据所学可知,随着生产力的提高,生产工具的改进,原始人类经历了从群居到聚族而居,从采集到种植,从狩猎到饲养家畜的演进过程,D项正确;ABC项有一定的影响,但不是主要因素,排除ABC项。故选D项。

2.在河北武安磁山新石器时代遗址中,有80座窖穴内发现了粮食堆积,一般厚度0.3-2米,其中有10座窖穴堆积达2米以上,出土时部分颗粒清晰可见有粟的痕迹;在河北正定南杨庄遗址中,同样也发现了粟。据此可知,当时此地

A.采用刀耕火种的耕作方式 B.种植业为主饲养业为辅

C.氏族内部出现了贫富分化 D.原始农业得到一定发展

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“清晰可见有粟的痕迹”“同样也发现了粟”可以看出,粟米的窖藏较为普遍且储量丰富,D项正确;刀耕火种是原始农业生产方式,但在材料中无从体现,排除A项;材料中没有饲养业的信息,排除B项;材料没有涉及到贫富分化,排除C项。故选D项。

3.下图为距今约6000年河姆渡遗址出土的陶器,对此解释比较恰当的是

A.河姆渡人以畜牧业为主要生计 B.时人可能产生初步的审美意识

C.河姆渡人以制陶作为主要产业 D.证实牲畜驯化始于中国的南方

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】结合所学知识可知,图片反映的是河姆渡遗址出土的一个刻有野猪图案的陶钵,野猪形象栩栩如生,反映出了时人淳朴的审美情趣,B项正确;河姆渡人以农业为主要生计,而不是畜牧业,排除A项;河姆渡人以农耕为主要产业,而不是制陶,排除C项;陶器上的动物形象不能证实牲畜驯化始于中国南方,排除D项。故选B项。

【点睛】

4.商王朝国家的体制中,由商王直接管辖的王畿之地,称为

A.内服 B.外服 C.方国 D.四土

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】根据所学可知商王朝国家的体制中,实行内外服制度,由商王直接管辖的王畿之地叫内服;外服是周边属国地区,方国是商朝的诸侯部落与国家,是外服;商王通过方国首领间接管辖的土地叫“四土”或“四方”,故答案为 A,BCD排除。

5.某学者在其所著 历史论文中先后呈现了如下的材料:“芒芒禹迹,划为九州”;“夏有乱政,而作禹刑”;“鲧作城郭”。据此推断,这位学者所引材料,最有可能是为了说明

A.阶级的产生 B.王的出现 C.早期国家的诞生 D.世袭制的确立

【答案】C

【解析】

【详解】根据“夏有乱政,而作禹刑”,“鲧作城郭”可得出当时出现了刑罚以及城市,这些都是早期国家出现的象征,C项正确;材料中的内容不能反映阶级、王、世袭的出现,排除ABD项。故选C项。

6.西周初期,在王室册命诸侯仪式上,受封者要进行盟誓。《左传》载昔周公、大公股肱周室,夹辅成王。成王劳之,而赐之盟曰:世世子孙无相害也。”卿大夫、士的册命以及子孙世袭爵位时也都要盟誓。西周盟誓活动的主要意图是()

A.维护嫡长子继承制 B.维护宗族内部的团结

C.稳固周朝统治秩序 D.宣扬政权更替合法性

【答案】C

【解析】

【详解】通过盟誓活动,对受封者进行权力约束,统治阶层能够维护统治秩序、巩固政权,C项正确;此活动并非指向嫡长子继承制、政权更替,也不局限于宗族内部团结,排除ABD项。故选C项。

7.商代的各个方国,大部分是由各个早期定居点和族群演化而来的旧有政权,而西周的诸侯国则大部分是由西周王室建立的。商王对方国的控制受到很大限制,而周天子的分封使得周王朝对诸侯的控制具有一定的法律约束和行政建制上的保证措施,周天子与诸侯间形成的是一种较为固定的君臣统属关系。据此可知()

A.分封制加强了对地方的控制 B.周天子实现了高度中央集权

C.内外服制加速了商朝的灭亡 D.商周地方行政制度大同小异

【答案】A

【解析】

【详解】据材料“商王对方国的控制受到很大限制,而周天子的分封使得周王朝对诸侯的控制具有一定的法律约束和行政建制上的保证措施”可知,西周实行的分封制较商朝的内外服制加强了对地方的控制,但是分封制也没有使周天子实现高度的中央集权,A项正确,排除B项;商朝的灭亡跟内外服制没有必然联系,材料中也没有体现,排除C项;根据材料可知,商朝的内外服制和西周分封制区别很大,排除D项。故选A 项。

8.从甲骨文中我们可以看到很多商王求丰年和降雨的卜辞,但奇怪的是他们不是直接向他们心目中的最高神-“帝”请求,而是托祖先转达。据此我们可以断定商代()

A.祖先的地位高于神 B.国家大事完全通过占卜来决定

C.王权与神权相结合 D.崇拜祖先的宗法观念已经形成

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的内容,可知这是推断题。据本题时间信息可知时空是:商代(中国)。根据材料并结合所学可知,商人已经意识到祖先有灵,会关照子孙,因此托祖先转达对“帝”的请求,体现了崇拜祖先的宗法观念已经形成,D项正确;材料“而是托祖先转达”说明材料强调“帝”是商王心目中的最高神,祖先的地位并未高于神,不能得出“祖先的地位高于神”的结论,排除A项;材料强调的是血缘宗法观念,不是占卜决策国家大事,且“国家大事完全通过占卜来决定”的说法过于绝对,排除B项;材料未体现王权与神权相结合,排除C项。故选D项。

9.公元前544年,吴国公子季札出使鲁、郑、卫等中原诸国。季札对各国贵族视为“文明”象征的乐舞与诗歌,皆能-一点评,对各国政治现状,也能作出准确研判。各国原本视江南为“文身断发”的“夷人”聚居之处,季札的到来让他们眼界一开。这一史实可以说明

A.国家统一趋势不断加强 B.宗法血缘观念逐步瓦解

C.华夏认同意识日益增强 D.家国同构理念日趋衰落

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】根据材料可知,季札熟知当时礼乐文化和各国的政治现实,显示出中原文化传播到江南;季札改变中原诸国对江南的认识,有利于黄河与长江流域的文化认同,C项正确;此时为春秋时期,没有体现国家统一趋势不断加强,排除A项;材料没有涉及宗法血缘观念,排除B项;家国同构即家庭、家族与国家在组织结构方面有共通性,与材料信息不符,排除D项。故选C项。

【点睛】

10.在先秦时期的天下观念中,四夷被视为不可或缺的部分,中原地区的“诸夏”与“夷狄”之间的差别主要在文化层面上,四夷只要学到了“中国”文化,就可以变成“华夏”人。这一观念

A.表明中原正统思想彻底崩解

B.客观上促进了多民族国家的形成

C.“诸夏”与“夷狄”已无任何区别

D.形成对周边地区的有效管辖

【答案】B

【解析】

【详解】天下观念中包括四夷,四夷也可以通过学习中国文化成为华夏族的一部分,这一观念有利于民族融合,有利于四夷接受中原文化,是一种文化认同,这些都有利于多民族国家的形成,B项正确;A项不符合史实,排除A项;当时依然存在夷夏之别,排除C项;不能说通过这一观念就能形成对周边地区的有效管辖,排除D项。故选B项。

11.下图为西周分封制下的金字塔结构图,对其解读正确的是

A.形成从中央到地方的垂直管理体系 B.分封制和宗法制互为表里

C.金字塔层级关系本质上是一种等级制度 D.具有明显的家国同构色彩

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料结合所学知识可知,分封制将西周分成周天子-诸侯-卿-士-庶民-奴隶等级森严的社会,C 项正确;从中央到地方的垂直管理体系是郡县制,排除A项;材料主要是讲国家层面的管理,没有体现宗法制,排除BD项。故选C项。

12.对西周宗法制度的理解不正确的是

A.分封制是宗法制度在政治制度方面的体现

B.长子继承制是宗法制度最大的特点

C.规定宗族内嫡庶系统的办法建立起森严的等级制度

D.有利于统治集团内部的稳定和团结

【答案】B

【解析】

【详解】试题分析:本题属于逆向思维选择题,是考查对宗法制的准确理解,回顾已学知识可知西周灭商以后为了确保分封制的秩序,实行了宗法制,分封制是宗法制在政治方面的体现,A是符合史实的;宗法制的核心内容是嫡长子继承制,因此B的表述不合史实,符合题意;C、D是宗法制的实施与影响,均符合史实。故选B。

考点:古代中国的政治制度·商周时期的政治制度·宗法制

13.商周时期,士是贵族的最低阶层,有一定数量的“食田”,能文能武,生活无忧,春秋战国之际,士发生分化,或成为传授知识的教师,或变为主持仪式的赞礼人,或发展为新兴地主。士阶层的分化

A.成为百家争鸣的根源 B.导致土地私有的出现

C.有利于推动社会变革 D.是宗法制瓦解的产物

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料“春秋战国之际,士发生分化,或成为传授知识的教师,或变为主持仪式的赞礼人,或发展为新兴地主”和所学知识可知,春秋战国时期的士的阶层分化成为社会变革的主要推动力量,C正确;百家争鸣的根源是生产力的发展,A排除;土地私有制的出现是铁犁牛耕出现的产物,B排除;D与材料无关,排除。故选C。

14.晋在春秋时期,政权已逐渐为赵、韩、魏、智、范、中行氏六卿所控制。后来范氏和中行氏、智氏或被瓜分或被消灭,晋国的政权和大部分土地就控制在韩、赵、魏三家手中。至公元前377年,韩、赵、魏灭晋侯,而三分其地”,晋亡。这反映了该时期()

A.诸侯势力不断崛起 B.社会正在发生转型

C.分封宗法制度盛行 D.诸侯争霸割据一方

【答案】B

【解析】

【详解】当时社会正由奴隶社会向封建社会过渡,形成三个新兴封建国家韩赵魏,B项正确;材料中反映诸侯衰落,卿大夫崛起,A项排除;当时分封制在瓦解,C项排除;材料中无法体现诸侯争霸,D项排除。故选B项。

15.公元前403年韩、赵、魏三家分晋,后来又有田氏代齐,这反映的实质是

A.分封制衰落 B.新兴地主阶级崛起C.诸侯间争霸 D.诸侯国权力的下降

【答案】B

【解析】

【详解】材料“韩、赵、魏三家分晋,后来又有田氏代齐”指的是历史上的“三家分晋”和“田氏代齐”,其实质是封建地主阶级取代奴隶主贵族的统治,故B项正确;材料没有体现分封制的衰落,排除A项;材料指的是诸侯国内部的新兴地主阶级取代奴隶主贵族的统治,并没有体现诸侯之间的争霸,排除C项;公元前403年是战国时期,战国时期诸侯国的权力呈现上升趋势,周天子权力呈现下降趋势,排除D项。故选B项。

16.某学者提出,《春秋·公羊传》代表一套当时的演化观念:在最古老的时候,是内中国而外诸夏;第二个阶段,是内诸夏而外夷狄;到最后达到大同,则是没有地理边界而有文化区别的天下。该学者意在强调春秋战国时期

A.民族交融得到了加强 B.各族同源共祖观念开始出现

C.政治文化具有稳定性 D.“华夷”之间的界定比较明确

【答案】A

【解析】

【详解】根据材料,该学者认为春秋战国时期民族认同的范围逐步扩大,民族交融加强,A项正确;B项表述中的“开始”之说过于绝对,排除;材料体现的是当时政治文化并不稳定,排除C项;D项表述与材料主旨不符,排除。故选A项。

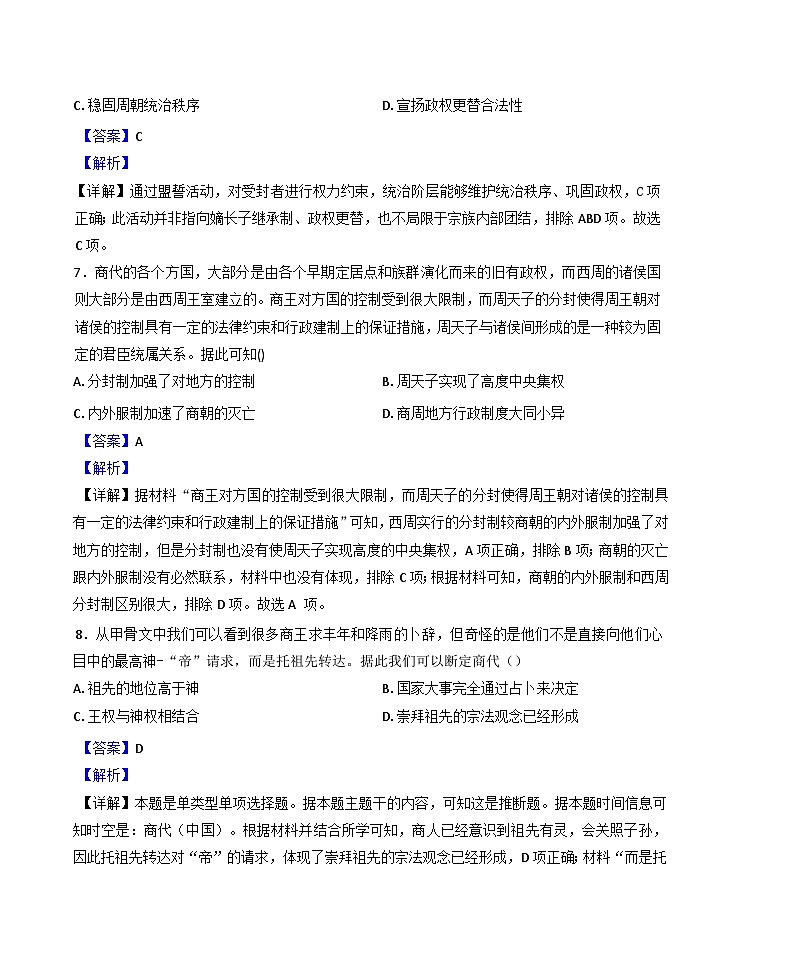

中国古代政府十分重视水利工程的建设。下列说法与下图展现的水利工程相关的是

A.推动了河姆渡地区农业生产的发展

B.灌溉了农田,推动了秦国农业发展

C.有利于国家推行重农抑商政策

D.沟通了长江和珠江两大水系

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】根据材料图片并结合所学可知,秦国时期修建的郑国渠,沟通了泾水与洛水,灌溉了农田,推动了秦国农业发展,使关中平原成为千里沃野,B项正确;河姆渡位于浙江余姚,排除A项;郑国渠的修建与抑商政策无关,排除C项;灵渠沟通了长江和珠江两大水系,排除D项。故选B项。

【点睛】

18.“夫大块(自然)载我以形,劳我以生,佚我以老,息我以死。故善生者,乃所以善死也。”先秦时期表现出善生乐死的超然态度,主张薄葬的学派应该是

A.道家

B.墨家

C.儒家

D.法家

【答案】A

【解析】

【详解】结合所学知识可知,道家主张善生乐死的超然态度和薄葬,A选项符合题意。墨家主张薄葬,但是和善生乐死的超然态度无关,B选项排除。儒家思想的核心是仁政和民本思想,与材料无关,C选项排除。法家主张加强中央集权,与材料无关,D选项排除。

【点睛】本题主要考查百家争鸣,试题难度一般,解题关键在于对材料和相关知识的准确把握。结合各派思想主张即可得出答案。

19.老子认为“民不畏威,则大威至”“民不畏死,奈何以死惧之”;孟子主张君主“春省耕而补不足,秋省敛而助不给”。由此可知,两者都()

A.认同德主刑辅 B.主张顺应民意 C.代表平民利益 D.具有辩证意识

【答案】B

【解析】

【详解】结合所学知识可知,老子认为强大威势和严刑峻法并不能让人民顺从,孟子建议君主关心民生,实行仁政,说明两者都主张顺应民意,B项正确;老子主张无为,并不认同德主刑辅,排除A项;两人均不代表平民利益,排除C项;材料不能说明孟子与老子一样,具有辩证意识,排除D项。故选B项。

20.孔子认为“身正”是为政者的重要品质,“不能正其身,如正人何?”韩非子主张立法者”不游意于法之外,不为惠于法之内”。他们这是倡导统治者

A.推行仁政 B.以法治国 C.规范行为 D.监督民众

【答案】C

【解析】

【详解】根据“不能正其身,如正人何?”可得出孔子强调要身正。根据“不游意于法之外,不为惠于法之内”可得出韩非子强调要遵守法律。二者分别从不同的角度要求人们要遵守规则,规范行为,C项正确;A项是孟子的,B项是法家的,排除AB项;D项在材料中没有体现,排除D项。故选C项。

21.章太炎在《秦政记》中说:“虽四三皇、六五帝,曾不足比隆也。”据此,你认为秦始皇能在中国历史上有如此地位,最主要是因为他

A.兼并了六国

B.确立了专制主义中央集权制度

C.在全国推行郡县制

D.建立了中国历史上第一个统一的多民族封建国家

【答案】D

【解析】

【详解】试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,建立中国历史上第一个统一的多民族的封建国家包括选项A、B、C,选项D是对前三个选项的概括和总结,是最合适的答案,所以综上所述本题答案只能是D。

考点:古代中国的政治制度·秦中央集权制度的形成·秦始皇地位高的原因

【名师点睛】高考历史主要是考查学生对所学知识的再认再现、理解、运用。因此,在审题时,一定要联系相关知识,一是为了对备选项进行筛选,二是为了准确理解材料的意思。但是需要考生们特别注意的是审题的最基本做法是把题干和备选项细看一遍,千万不要只看一半就作出选择,而一定要把选择肢看完。

22.钱穆先生在《秦汉史》一书中说到:“秦朝政治措施之重要者,当首推废封建而行郡县。然封建之废,实不始于秦,自春秋以来,西周封建旧制,固已日在崩坏之中,封建制渐崩坏,即郡县制渐推行,二者相因,本属一事,考之《左传》,晋人早有县制”。由此可知()

A.秦代之后分封退出历史舞台 B.秦朝开始在全国实行郡县制度

C.作者意在完全否定分封制度 D.秦郡县制度推行有其历史基础

【答案】D

【解析】

【详解】根据材料“然封建之废,实不始于秦,自春秋以来,西周封建旧制,固已日在崩坏之中,封建制渐崩坏,即郡县制渐推行”可知,钱穆先生认为,郡县制并不是秦朝开始推行的,早在春秋时期就已经存在,秦朝只是在春秋制度基础上进一步晚上和推广,由此可知,秦郡县制度推行有其历史基础,D项正确;秦以后也有分封,如汉初的郡国并行制,排除A项;在秦朝之前郡县制就已经存在,排除B项;材料中并没有评价分封制的信息,排除C项。故选D项。

23.国学大师钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”。对这两大“政治”,下列理解正确的是()

A.都是地方制度,加强了中央集权

B.前者是贵族政治,后者是官僚政治

C.都以血缘为纽带,实现了权力 高度集中

D.都顺应了历史潮流,维护了封建统治

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。据题干中钱穆的观点“前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治”,并结合所学知识可知,秦以前的封建政治是贵族政治,以血缘关系为基础,世袭爵位;秦以后的郡县政治是官僚政治,官员由皇帝任免,可以流动,因此,前者是贵族政治,后者是官僚政治,B项正确;秦以前的封建政治(分封制)并非加强了中央集权,而是导致了地方分权,排除A项;郡县制并非以血缘为纽带,且秦朝建立后才实现权力的高度集中,秦以前没有实现权力高度集中,排除C项;分封制维护的是奴隶社会统治,并非封建统治,排除D项。故选B项。

上达于皇帝的文书,须有“昧死再拜”“顿首死罪“诚惶诚恐”等语词,自称“思惑”“粪土”“叩头死罪”之类。文书各式上还形成了避讳抬头等制度,这根源于

A.君主专制制度 B.文书格式的规定

C.宗法避讳制度 D.礼乐制度的发展

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】根据材料文书格式上还形成了避讳抬头等制度”等信息,结合所学可知,材料反映了中国古代上达皇帝的文书有很多的忌讳,体现了皇帝至高无上的权威,这根源于君主专制制度,A项正确;材料中上达皇帝的文书格式上的避讳规定,根源于君主专制制度,而非文书格式本身或宗法避讳制度,排除BC两项;材料反映的是中国古代的皇帝文书的避讳制度,没有涉及礼乐制度,排除D项。故选A项。

【点睛】

25.秦统一之后,秦始皇多次到各地巡视,并且用刻石方式宣扬自己的显赫业绩,宣称“一家天下,兵不复起”,“人迹所至,无不臣者”。然而就在一次巡途中,随从车辆被刺客掷出的铁锥击中,秦始皇侥幸逃生。后来,又有人在陨石上刻下“始皇帝死而地分”的标语。对该材料理解最准确的是

A.东方六国全都真正臣服于秦始皇

B.秦始皇巡视各地,特别关注民生问题

C.外表强盛的秦朝,存在着严重的统治危机

D.秦朝的统治基础非常稳固

【答案】C

【解析】

【详解】秦始皇宣称各地臣服于自己,但是刺杀事件屡屡出,这说明当时各地并不是完全臣服与秦 统治,外表强盛的秦朝,存在着严重的统治危机,C项正确;A项与题干描述的刺杀事件不符,排除A项;秦始皇巡视各地是为了宣示自己的权威,排除B项;D项不符合史实,排除D项。故选C项。

二、材料分析题(共25分)

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一昔武王克商,光有天下。其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也。

-《左传》

材料二县大约于春秋中叶在楚国产生,当时楚灭掉其北部若干小国,将其改置为县,设县尹、县公进行统治。县尹、县公虽用贵族担任,但却非世袭之职,国君可随时对其任免调遣。

-张帆《中国古代简史》

材料三这是一种前所未有的中央集权化体制,也是秦始皇最具历史意义的创制?中央集权的帝国体制取代地方分权的封建体制,其历史意义无论如何估价,都不嫌过分。以后中华帝国历史上虽然出现过封建体制的反动-逆潮流而动,但都没有好下场。

-樊树志《国史概要》

(1)指出材料一反映的政治制度及其实施的目的和影响。

(2)与材料一相比,材料二反映的政治制度在用人方式方面发生了什么变化?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出秦始皇“取代地方分权 封建体制”的具体措施及其特点和影响

【答案】(1)制度:分封制。目的:巩固西周的统治。影响:政治上,前期巩固和扩大了周王朝的统治;经济上,推动技术的推广,边远地区的开发,交通的发展;文化上,推动了文化传播,文化交流和认同,文化的整合;民族关系上,加速了民族交融与民族认同;诸侯具有较大的独立性,后期随着血缘关系的疏远,容易形成地方割据势力,威胁到中央的统治。

(2)从世袭到国君任免。

(3)措施:废除分封制,在全国范围内设立郡县制。特点:打破分封制的宗法血缘政治关系;地方绝对服从中央;郡县长官由皇帝任命,有一定任期,打破官位世袭制,确立官僚制度。影响:郡县制下的郡守和县令都是由皇帝直接任免,从而使君主有效地加强了中央集权,有利于政治安定和经济发展;郡县制从根本上否定了分封制,打破了西周以来分封割据的状况,加强了中央对地方的管理,有利于防止地方割据分裂,有力地维护了国家的统一,为后代的行政区划划分提供了重要的历史参考。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点题、影响题。时空是西周时期的中国。制度:根据材料“其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也”和所学可知,西周在地方推行分封制。目的:结合所学可知,西周推行分封制的目的是巩固西周的统治。影响:结合所学可知,关于分封制的影响可从巩固周王室统治、开发边疆、传播文化、推动民族融合及后期易形成割据势力等角度进行分析。

【小问2详解】

本题是对比题。时空是春秋战国时期的中国。变化:根据材料“姬姓之国者四十人,皆举亲也”“国君可随时对其任免调遣”可知,从世袭到国君任免。

【小问3详解】

本题是特点题、影响题。时空是秦朝时期的中国。措施:根据材料“中央集权的帝国体制取代地方分权的封建体制”和所学可知,秦朝在地方废除分封制,在全国范围内设立郡县制。特点:结合所学可知,郡县制的特点可从打破宗法血缘政治关系、中央垂直管理地方及官员由皇帝任命,有一定任期等角度进行分析。影响:根据材料“其历史意义无论如何估价,都不嫌过分。以后中华帝国历史上虽然出现过封建体制的反动-逆潮流而动,但都没有好下场”和所学可知,郡县制的影响可从加强中央集权、维护统一多民族国家及对后世影响深远等角度进行分析。

相关试卷

这是一份四川省眉山市仁寿县2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(解析版),共12页。试卷主要包含了选择题,简答题等内容,欢迎下载使用。

这是一份四川省眉山市仁寿县华达综合高中学校2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题(解析版),共16页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

这是一份四川省仁寿中学2024-2025学年高一上学期期末考试历史试题,共6页。试卷主要包含了选择题,材料分析题等内容,欢迎下载使用。