科粤版(2024)九年级下册(2024)8.2 常见的酸和碱教案

展开

这是一份科粤版(2024)九年级下册(2024)8.2 常见的酸和碱教案,共8页。教案主要包含了素养目标,教学重点,教学难点,教学准备,教学过程,实验8-5,实验8-6,实验1-13等内容,欢迎下载使用。

科学探究既是本节重要的教学内容,又是学习酸碱知识最重要的方式。本节共设计了4个“观察活动”,2个“学生实验活动”,1个“实践活动”。其中酸和碱性质的探究实验具有一定的综合性和开放性,根据教学内容的不同,这些探究活动包含了科学探究过程中一些基本要素,设置的目的是通过开放性的科学探究活动,增进学生对科学探究的理解,进一步发展科学探究的能力。

常见的酸和碱的性质是本章首先接触到的具体化学物质。尽管前面的内容学生已接触过一些酸和碱,但在这里才系统学习某些重要酸碱的特性和酸碱的共性:先认识盐酸和硫酸两大强酸,介绍浓硫酸吸水性、脱水性和腐蚀性,再学习稀酸的化学相似性规律;然后了解熟石灰和烧碱的特性,进而学习碱溶液化学相似性的基本规律,为下节学习酸碱相互反应打下基础。

第1课时 常见的酸

【素养目标】

(1)知道盐酸和硫酸的用途。

(2)认识浓盐酸挥发性和浓硫酸的吸水性、脱水性和强腐蚀性。

(3)知道酸保存方法,掌握使用酸的方法。

(4)学会浓硫酸的稀释方法,能根据酸的性质对某些物质进行鉴别。

(5)通过对酸的性质的开放性探究,养成“先个别后一般”的认识物质的科学方法,进一步发展科学探究能力。

(6)培养学生辩证地看待物质的利弊的思维方式,正确掌握其性质并使用它们。

【教学重点】

浓盐酸、浓硫酸的物理性质和浓硫酸的特性。

【教学难点】

浓硫酸的稀释。

【教学准备】

教学课件、玻璃棒、表面皿、蔗糖、烧杯、浓硫酸、浓盐酸、水、纸。

【教学过程】

一、导入新课

什么叫酸、碱、盐?盐酸、硫酸、硝酸是三种常见的酸,在工业生产和科研中有重要用途。在学习中已经知道哪些酸?(展示讲台上三瓶酸)

像这些物质通常都含有一类特殊的化合物——酸。今天首先学习常见的酸。

二、新课推进

[讲解]“酸”最早指“有酸味的酒”。在酿酒的时候,有时把比较珍贵的酒放在窖中保存,酒在微生物的作用下会产生酸味。我们今天所要学习的“酸”是某一类物质的总称。在实验室,我们经常用到的酸是盐酸和硫酸。

[演示]由教师出示浓盐酸和浓硫酸,引导学生观察他们的物理性质。

步骤:①观察浓盐酸、浓硫酸的颜色和状态。

②分别打开盛有盐酸、硫酸的试剂瓶的瓶盖,观察并小心闻其气味。

[汇报]学生将观察到的实验现象记录下来,并分析讨论、获得结论。

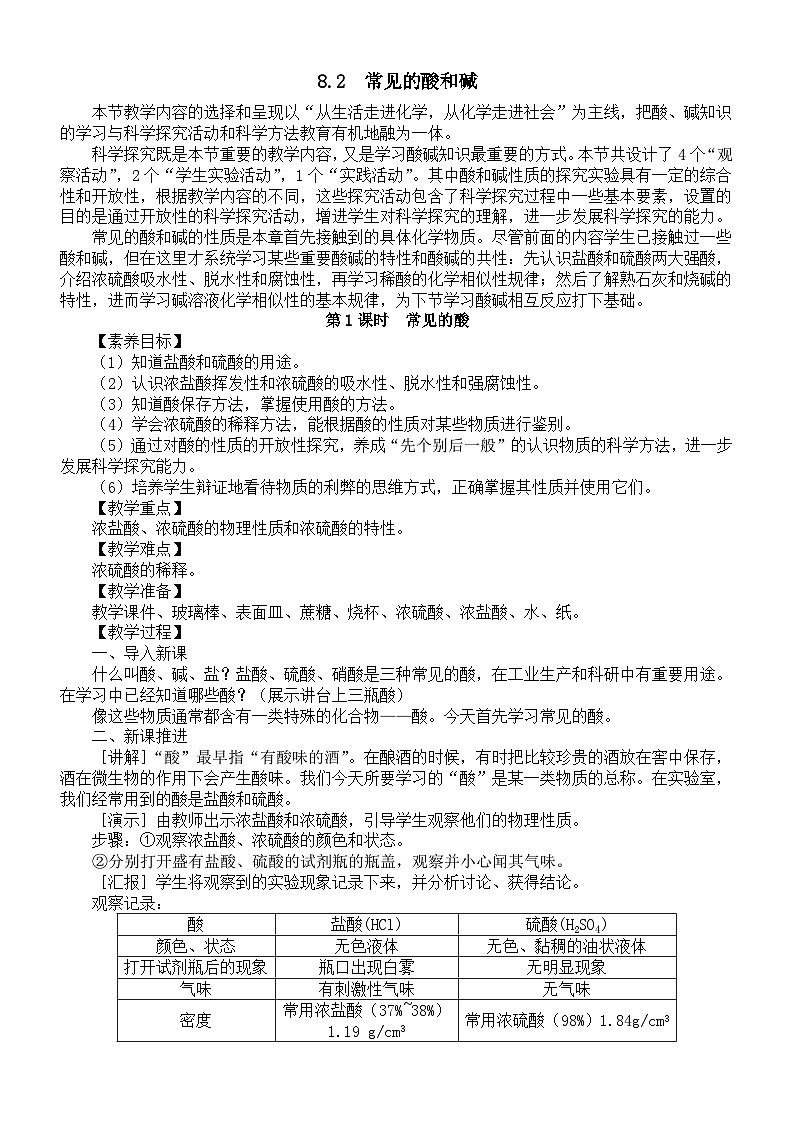

观察记录:

[展示实验]播放实验视频:分别在已调零的天平上放置敞口的浓盐酸和浓硫酸,调节天平平衡后,取下试剂瓶,久置一段时间后在称量,观察天平指针的变化。

[提问]以上实验中,天平发生了什么变化?

[学生回答]称浓硫酸的天平向左倾斜,称浓盐酸的天平向右倾斜。

[讲解]这是因为浓硫酸具有吸水性,可以吸收空气中的水分,使瓶中的物质的质量增加,因此浓硫酸可用作干燥剂干燥某些气体。而浓盐酸具有挥发性,久置后溶质挥发,使瓶中物质的质量减少,因此浓盐酸需密封保存。

[阅读]组织学生阅读P75“表8-1”,总结盐酸和硫酸的主要用途。

[总结]盐酸和硫酸的主要用途:

盐酸:电镀、除锈、食品加工、化工生产。

硫酸:车用电池、化肥制造、农药生产、石油精炼。

知识点2 浓硫酸的脱水性

[演示实验]教师演示课本P75【实验8-5】,注意引导学生观察实验现象。

步骤:①用蘸有浓硫酸的玻璃棒,在放于表面皿中的纸上写字,观察变化。

②取20g蔗糖放入小烧杯中,加少量水使它润湿后,注入10mL浓硫酸,搅拌,观察现象。

[汇报]学生将观察到的实验现象记录下来,并分析讨论、获得结论。

记录:

[教师总结]浓硫酸有强脱水性,能使纸张、蔗糖等物质脱水变成炭。

[教师讲解]浓硫酸对衣物、皮肤等有强腐蚀性。如果皮肤不慎沾上浓硫酸,应立即用大量水冲洗,然后再涂上3%~5%的碳酸氢钠溶液。

[讨论交流]如果不小心将浓盐酸和浓硫酸露置于空气很长的时间,你能从溶液组成上(溶质、溶剂、溶质的质量分数)分析它们发生了哪些变化?

浓硫酸有吸水性,实验室常用来作干燥剂。

[提出问题]有两瓶装着浓盐酸和浓硫酸的未贴标签的试剂瓶,如何简单将其区分开?

[回答]打开瓶塞,看是否有白雾产生。

[反思]通过上面的活动与探究,你有什么想法?

[学生发言]使用浓硫酸时,必须十分小心,切不可将浓硫酸滴在皮肤和衣服上。

知识点3 稀释浓硫酸的正确操作

[演示实验]教师演示课本P76【实验8-6】,并讲解实验注意事项。

步骤:将浓硫酸沿烧杯壁缓慢地注入盛有水的烧杯里,用玻璃棒不断搅动,并让学生用手接触烧杯外壁。

[分析讨论]手有什么感觉?这说明了什么?

[学生]用手接触烧杯外壁,感到比较烫。这说明浓硫酸溶于水时放出大量的热。

[设问]能否将上述实验稍作调整,将水注入浓硫酸里?

[学生发言]能/不能。

[演示]教师播放实验视频:在500mL锥形瓶中盛约25mL浓硫酸,锥形瓶双孔塞的一孔中装分液漏斗(盛有水),另一孔装短玻璃导管。将分液漏斗中的少量水缓慢滴入锥形瓶,观察现象。

[学生描述现象]水立刻沸腾,液滴向四周飞溅。

[设问]四周飞溅的液滴若接触了人的皮肤,后果会怎样?能否将第1个演示实验中的水、浓硫酸对调?

[学生回答]皮肤立即被腐蚀,生成黑色的炭。不能将水沿烧杯壁缓慢地注入浓硫酸里。

[教师讲解]水的密度比浓硫酸小,当水滴入浓硫酸时会产生大量热使水立即沸腾,带着硫酸液滴向四周飞溅,十分危险。

[小结]稀释浓硫酸的正确操作:将浓硫酸沿着烧杯壁缓慢地注入盛有水的烧杯里,用玻璃棒不断搅动。

[思考]如果将稀硫酸沾到皮肤或衣服上,是否也要进行类似浓硫酸的操作?为什么?

[学生思考后发言]应该采取同样的操作。因为稀硫酸中的水会慢慢蒸发,日久后会变成浓硫酸,同样会腐蚀皮肤、衣服。

三、典例剖析

例 如图是两种稀释浓硫酸的操作,回答下列问题:

(1)稀释浓硫酸操作正确的图示是 (填序号)。

(2)水的密度比浓硫酸的小,它会浮在浓硫酸上面,且溶解时发出大量的热,所以B图中锥形瓶内产生的现象是 。

(3)现有失去标签的相同体积的两种液体,一瓶是98%的浓硫酸,另一瓶是10%的稀硫酸,区分它们的方法有多种。下列方法适合的是 。

①根据密度不同,称重法——比较相同体积的这两瓶酸的质量;

②根据粘度不同,用玻璃棒蘸取液体,比较它们的粘稠度(下滴的速度);

③根据腐蚀性强度不同,用玻璃棒蘸取液体,滴在布料(火柴杆)上,比较破损(炭化)状况;

④根据溶解放热不同,稀释法——比较它们溶解于水是否放出大量的热。

【解析】(1)由B中方法会造成酸液飞溅,不安全。(2)浓硫酸溶解于水,要放出大量的热,且水的密度小于浓硫酸,会浮于硫酸上,热量不能散失,使水沸腾,造成酸液飞溅。(3)①浓硫酸的密度大,称相同体积的两种液体,质量大的为浓硫酸,故方法①可行。②观察呈油状粘稠的为浓硫酸,故方法②可行。③用玻璃棒蘸取液体,滴在布料(火柴杆)上,布料(或火柴杆)变黑的为浓硫酸,故方法③可行。④浓硫酸溶于水放出大量的热量,液体温度高的为浓硫酸.故方法④可行。

【答案】(1)A (2)液体飞溅,内壁有液滴 (3)①②③④

四、课堂检测

教师布置学生做当堂训练题目,并有针对性地讲解。

五、课堂小结

[提问]通过本节课的学习,你有什么收获、体会和想法?还有哪些疑问?

[小结]这一节课主要是同学们根据不同材料和实验自己探究出来的,我们学到了一系列的知识,也学会了很多方法,同时也明白了不少道理。知识、方法、道理就像我们到旅游区去各种景点一样,我们是从哪里走进的,又是从哪里出来的?现在请大家画一张探究旅游的“导游图”,然后来比较看谁的“导游图”更明了、更科学。学生画探究“导游图”:学生分组“画图”,形成多种小结方式。下面展示一组学生的“导游图”:

六、布置作业

完成课后作业练习,并预习后续内容。

第2课时 稀酸的化学性质

【素养目标】

1.认识稀酸的化学共性。

2.通过演示实验和学生分组实验,培养学生的观察能力、逻辑思维能力和实验操作能力以及记录实验的能力。

3.通过对酸的通性的学习,使学生逐渐懂得从个别到一般认识事物的过程,建立个性与共性的辩证关系。

4培养理论联系实际的学风,树立事物间的共性与个性的辩证唯物观。

【教学重点】

酸的化学共性。

【教学难点】

依据物质类别认识物质性质。

【教学准备】

仪器:试管、胶头滴管、点滴板等。

试剂:浓盐酸、浓硫酸、紫色石蕊溶液、无色酚酞溶液、稀盐酸、稀硫酸、锈铁钉、氧化铜、碳酸钾溶液、碳酸钠溶液等。

【教学过程】

一、导入新课

[教师]同学们,上节课我们学习了浓盐酸和浓硫酸的物理性质和用途,现在老师手中拿的就是这两种酸,它们的标签都被遮挡住了。那么,在不看标签的情况下,你能够用哪些方法来区分二者?请同学们思考。

[学生]打开瓶塞,观察瓶口是否有白雾出现或有刺激性气味产生,若有,则是浓盐酸;没有则是浓硫酸。

[教师]那么,稀酸都具有哪些通性呢?各自又有哪些特性呢?这就是我们今天主要的学习内容。

二、新课推进

知识点1 认识稀酸的化学性质

[提问]试管中的紫色石蕊溶液,在不借助任何化学药品的情况下,能否使之变成红色?

[学生演示]向试管中吹气,紫色石蕊溶液会变成红色。

[追问]为什么会变色?

[学生回答]二氧化碳与水反应生成碳酸。碳酸使紫色石蕊溶液变成红色。

[提问]除了碳酸,还有其他物质能使紫色石蕊溶液变色吗?

[学生实验]分别在稀盐酸和稀硫酸中滴加紫色石蕊溶液。

[实验现象交流]与碳酸的现象相似,溶液变红。

[教师总结]稀酸能使紫色石蕊溶液变红,不能使无色酚酞溶液变色。

[过渡]稀盐酸、稀硫酸都能使紫色石蕊溶液变红色,它们还有其他的共性吗?

[知识回顾]铁跟稀硫酸发生置换反应:Fe+H2SO4==FeSO4+H2↑;铁跟稀盐酸发生置换反应:Fe+2HCl==FeCl2+H2↑。

[交流]都有氢气产生;另一生成物都是由金属离子和酸根离子组成的化合物。

[教师讲解]由金属离子和酸根离子组成的化合物叫作盐。

[总结]稀酸都能与较活泼金属反应生成盐和氢气(酸+金属→盐+氢气)。

[知识回顾]第1单元1.3【实验1-13】稀硫酸滴进氧化铜中,加热振荡,生成蓝绿色的溶液:CuO+2H2SO4==CuSO4+H2O。

[学生实验]组织学生分组完成【实验8-7】,选择合适的反应物进行实验。

[实验记录]

[实验结论]酸能与金属氧化物反应生成盐和水(酸+金属氧化物→盐+水)。

[提问]利用上面的反应除去金属表面的锈,除锈时能否长时间将金属制品浸在酸中?为什么?

[交流]不能;因为在除去锈之后,酸会与金属继续反应,造成对金属的腐蚀。

[提问]上面反应的生成物有什么共同之处?

[回答]都生成了盐和水。

[知识回顾][第5单元5.3]实验室用稀盐酸与石灰石反应制取二氧化碳的原理是:CaCO3+2HCl==CaCl2+H2O+CO2↑

[学生实验]组织学生分组完成【实验8-8】,选择合适的反应物进行实验。

[实验记录]

[实验结论]酸能与盐反应生成新盐和水(盐+酸→新盐+新酸)。

[布置任务]请同学们回忆以上学习内容,总结稀酸(如稀盐酸、稀硫酸等)的化学共性。

[结果汇报]酸的化学共性:

三、典例剖析

例 (广东茂名中考)小明同学的自行车锁生锈了(铁锈的主要成分是Fe2O3),他怎样也开不了,于是他把锁拿到修理店请师傅帮他解决。老师傅很快拿出一瓶喷剂,叫小明往锁孔里轻轻喷一下,一会儿后,锁终于用钥匙打开了,小明感到很惊奇,问老师傅是什么原因,老师傅只会使用但不会解释。小明决定用所学的化学知识弄明白,他仔细看了喷剂瓶上的说明,原来它主要成分是盐酸,小明顿时恍然大悟…请你用化学方程式解释其原因: 。

小明思考了一会,谦谦有礼地对老师傅说,以后使用这种喷剂不能过量使用,否则会损坏铁质锁,老师傅笑着点点头。请你再用化学方程式解释其原因 :。

【解析】铁锈的主要成分是氧化铁,能和稀盐酸反应生成氯化铁和水,反应的化学方程式为:Fe2O3+6HCl==2FeCl3+3H2O;铁能和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应的化学方程式为:Fe+2HCl==FeCl2+H2↑。

【答案】Fe2O3+6HCl==2FeCl3+3H2O Fe+2HCl==FeCl2+H2↑

四、课堂检测

教师安排学生做当堂训练题目,并有针对性地讲解。

五、课堂小结

[小结]本节课重点学习了酸的化学性质,知道了酸溶液可以与指示剂作用,酸能和活泼金属反应,也能和金属氧化物反应。同时也认识到稀盐酸和稀硫酸与一些金属化合物的反应。这部分的内容很重要,请同学们在课后一定要好好复习复习。

今天虽然学习了酸的不少化学性质,但是还有一点非常重要的化学性质我们没有讲到,那就是酸和碱的反应,这部分太重要了,以至于我们本节课没有时间来讨论它,将在后续学习中重点讨论它。

六、布置作业

完成课后作业练习,并预习后续内容。

第3课时 常见的碱 碱的化学性质

【素养目标】

(1)知道常见的几种碱—氢氧化钠、氢氧化钙的主要性质和用途。

(2)归纳碱相似化学性质。

(3)认识碱的腐蚀性及使用时需要注意的的安全事项。

(4)用探究的方法认识碱的性质,用对比观察与分析的方式归纳出碱的通性。

(5)通过对强碱的腐蚀性的认识,正确掌握碱的使用方法,树立安全使用腐蚀性药品的意识,增强实验安全意识。

【教学重点】

碱的化学共性。

【教学难点】

证明二氧化碳能与氢氧化钠反应。

【教学准备】

教学课件;氢氧化钠固体、紫色石蕊溶液、无色酚酞溶液、稀氢氧化钠溶液、蒸馏水、氢氧化钙溶液、硫酸铜溶液、氯化铁溶液、碳酸钠溶液、表面皿、试管、点滴板、胶头滴管、水槽。

【教学过程】

一、导入新课

[演示实验1]教师视频播放演示实验“瓶吞鸡蛋”。

[演示实验2]教师视频播放演示实验清水变“牛奶”:吹入CO2使澄清石灰水变浑浊。

[提问]大家想一想,熟鸡蛋为什么会掉下去呢?这里的“牛奶”能喝吗?它的主要成分是什么?这些神奇的现象存在的反应原理是什么?这堂课我们来认识另外一类物质——碱。

二、推进新课

知识点1 认识氢氧化钙的性质和用途

[提问]在学习中已经知道哪些碱?

[回答]三种常见的碱:氢氧化钙、氢氧化钠、氢氧化钾。

[过渡]这些常见的碱,你们对它们的了解有多少?想知道更多吗?

[阅读]请你阅读课本P80“表8-2”,认识重要的碱及其主要用途。

[教师讲解]氢氧化钙俗名叫熟石灰或消石灰,我们用来检验CO₂的澄清石灰水就是氢氧化钙的水溶液。

[设问]熟石灰可以用来制作建筑材料,是因为其既实用又便宜,那么它是怎样得到的呢?下面我们简单了解它的制取过程。

[教师讲解]将石灰石放在石灰窑里高温煅烧,便得到生石灰(主要成分是CaO),然后,生石灰与水反应转变成熟石灰,反应时放出大量热。转化的化学方程式:

[总结]1.氢氧化钙

(1)俗名:熟石灰、消石灰.

(2)物理性质:白色粉末状固体,微溶于水,溶解度随温度的升高而减小。(3)主要用途:作建筑材料,制漂白粉,处理污水,改良酸性土壤,配制农药波尔多液。

(4)制取:

知识点2 认识氢氧化钠的潮解性和腐蚀性

[演示实验]教师演示课本P81【实验8-9】,注意引导学生观察实验现象,并提醒学生注意实验安全。

实验操作现象说明氢氧化钠有何性质

①取少量固体氢氧化钠放在表面皿上,暴露在空气中一段时间固体表面变得潮湿易潮解

②取少量固体氢氧化钠放在试管中,加水振荡,并用手触摸试管外壁氢氧化钠逐渐溶解, 试管外壁发烫易溶于水,溶解时放出大量热

[教师讲解]氢氧化钠易吸水潮解,因此可作干燥剂,干燥碱性气体(如NH3)和中性气体(如O2、H2、CO、CH4等)。同时氢氧化钠有强烈的腐蚀性,使用时要小心。如果不慎沾到皮肤上,应立即用大量水冲洗,然后再涂上硼酸溶液。

[总结]2.氢氧化钠:

(1)俗名:苛性钠、火碱、烧碱。

(2)主要用途:制肥皂、洗涤剂,用于造纸、纺织工业、炼制石油。

(3)性质:具有潮解性、水溶性和腐蚀性。

知识点3 碱的化学性质

[知识回顾](碱与指示剂的作用)碱溶液能使紫色石蕊溶液和无色酚酞溶液显什么颜色?

[学生回答]碱溶液能使紫色石蕊溶液变蓝色,使无色酚酞溶液变红色。

[教师总结]和酸一样,碱也有许多相似的化学性质,碱溶液能使紫色石蕊溶液变蓝色,使无色酚酞溶液变红色,这是碱的化学共性之一。

[知识回顾][第5单元‘5.3’]实验室用澄清石灰水检验二氧化碳,其原理是:Ca(OH)2+CO2==CaCO3↓+H2O。

[讲解]氢氧化钙能与空气中的二氧化碳反应,生成坚硬的碳酸钙。将氢氧化钙、粘土和沙子混合,用来作建筑材料,就是利用氢氧化钙的这一性质。

[学生实验]组织学生分组进行课本P82【实验8-10】。

实验步骤:两支充满二氧化碳的试管,一支倒插入水中,一支倒插在氢氧化钠溶液中,摆动试管。

[提出问题]实验中什么现象说明CO,与NaOH溶液发生了反应?

[学生回答]盛氢氧化钠溶液的试管内进入的液体高度比盛水的试管里高得多。发生反应的化学反应方程式:2NaOH+CO2==Na2CO3+H2O。

[总结]碱溶液能与某些非金属氧化物反应(碱+非金属氧化物→盐+水)。

[教师讲解]1.氢氧化钠固体既能吸收空气中的水蒸气而潮解,又能与空气中的二氧化碳反应而变质,氢氧化钙能与空气中的二氧化碳反应,所以氢氧化钠固体与氢氧化钙固体均须密封保存。

2.除了CO2,氢氧化钠还能与SO2、SiO2反应,故氢氧化钠可用于处理含二氧化硫的废气,反应原理:2NaOH+SO2==Na2SO3 + H2O;盛放氢氧化钠的试剂瓶不能用磨砂玻璃塞,要用橡胶塞或木塞,反应原理:2NaOH+SiO2==Na2SiO3 + H2O。

[思考]为什么实验室不用NaOH溶液检验CO2,而用澄清石灰水。

[讨论回答]因为NaOH溶液和CO2反应没有沉淀等明显现象。

[过渡]氢氧化钠溶液与硫酸铜的反应有明显的现象,谁能描述一下?

[学生发言]生成蓝色絮状沉淀。

[知识回顾][第4单元‘4.2’]氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应:2NaOH+

CuSO4==Ca(OH)2↓+Na2SO4。

[学生实验]组织学生分组完成课本P83【实验8-11】,引导观察并记录实验现象。

[实验记录]

编号碱溶液加入试剂现象化学方程式

①氢氧化钠溶液氯化铁溶液产生红褐色沉淀3NaOH+FeCl3==Fe(OH)3↓+3NaCl

②氢氧化钠溶液硫酸铜溶液产生蓝色絮状沉淀2NaOH+CuSO4==Cu(OH)2↓+Na2SO4

③氢氧化钙溶液碳酸钠溶液产生白色沉淀Ca(OH)2+Na2CO3==2NaOH+CaCO3↓

[交流讨论]分析以上反应的反应物和生成物,归纳碱的化学共性。

[得出结论]碱溶液能和某些盐反应生成新碱和新盐(碱+盐→新碱+新盐)。

[教师总结]碱的化学共性:

三、典例剖析

例 化学课堂上要学习碱的化学性质,老师让两位同学和他共同做实验,要求两位同学分别向澄清石灰水和氢氧化钠溶液中吹气,如图①②所示,老师告诉同学们,呼出的气体中只有二氧化碳有可能与澄清石灰水和氢氧化钠溶液反应。

同学们在吹气后观察到①中澄清石灰水边浑浊,②中氢氧化钠溶液无明显现象。观察实验现象后老师问,通过实验现象的观察,检验二氧化碳气体应该使用 ,针对②中的情况,师生共同开始探究之旅。

[提出问题]二氧化碳通入氢氧化钠溶液中无明显现象,两者是否发生了化学反应?

[猜想假设]猜想A:两者发生了化学反应;猜想B:两者没有发生化学反应。

[实验探究]

(1)小明设计了如图所示的③、④两个实验。

实验现象:③中的软塑料瓶变瘪,④ 。

(2)小亮认为小明的实验是可行的,其共同原理是二氧化碳和氢氧化钠溶液反应,使容器内压强降低,小光同学却对此提出了质疑,他认为小明的实验不严谨,若仍利用该装置,需要补做的对比实验是 。

(3)小光设计的是通过检验生成物来验证猜想,请帮他填写实验报告:

[实验结论]二氧化碳和氢氧化钠溶液发生了化学反应。

[反思拓展]探究结束老师说,通过此探究实验我们发现,对于没有明显现象的化学反应,可以从不同的角度证明反应的发生,这些角度可以是:①通过检验反应物减少证明反应发生;②通过 证明反应的发生。

【解析】二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,因此可用澄清石灰水来检验二氧化碳。[实验探究](1)二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸钠和水,瓶内气体减少,气压减小,大气压将空气压入气球,所以气球变大。(2)二氧化碳能与水反应或溶于水,也能使容器内气体减少,压强减小,所以小华的设计不严密,要验证二氧化碳与氢氧化钠溶液确实发生了反应,还需设计对比实验,将氢氧化钠溶液换成等体积的水,再重复实验,与放入氢氧化钠溶液的现象(软塑料瓶变瘪的程度是否相同、气球膨胀的大小是否相同)通过对比推导出正确的结论。(3)证明二氧化碳与氢氧化钠溶液发生反应,还可以检验其反应生成物来验证,可向实验后的溶液中滴加稀盐酸或氯化钙溶液,若观察到有气泡生成或白色沉淀生成,说明二者发生了反应,因为氢氧化钠与盐酸反应生成水,无气体生成,氢氧化钠与氯化钙溶液不反应;

[反思拓展]通过以上实验可以看出,对于没有明显现象的化学反应,我们可以通过检验反应物是否减少或检验生成物的方法验证反应是否发生。

【答案】澄清的石灰水 [实验探究](1)气球变大(合理说法均可)(2)将氢氧化钠溶液换成等体积的水,与加入氢氧化钠溶液的实验现象进行对比(3)稀盐酸(或氯化钙溶液等)有气泡产生(或有白色沉淀生成等) [反思拓展]检验生成物

四、课堂检测

教师安排学生做当堂训练题目,并有针对性地讲解。

五、课堂小结

[反思]这节课我们都学习了哪些知识?

[小结]1.氢氧化钠和氢氧化钙的性质及用途

2.碱的通性和用途

六、布置作业

1.完成课后作业练习,并预习下节的内容。

2.完成家庭小实验:制作“叶脉书签”。

酸

盐酸(HCl)

硫酸(H2SO4)

颜色、状态

无色液体

无色、黏稠的油状液体

打开试剂瓶后的现象

瓶口出现白雾

无明显现象

气味

有刺激性气味

无气味

密度

常用浓盐酸(37%~38%)

1.19 g/cm3

常用浓硫酸(98%)1.84g/cm3

实验步骤

实验现象

①

纸上显出黑色字迹

②

蔗糖变黑后慢慢膨胀

相关教案

这是一份初中化学科粤版(2024)九年级下册(2024)9.4 化学与健康教案设计,共8页。教案主要包含了素养目标,教学重点,教学难点,教学准备,教学过程,实验9-3等内容,欢迎下载使用。

这是一份科粤版(2024)九年级下册(2024)9.3 化学与能源教学设计,共3页。教案主要包含了素养目标,教学重点,教学难点,教学准备,教学过程等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中化学科粤版(2024)九年级下册(2024)9.2 合成材料教学设计,共6页。教案主要包含了素养目标,教学重点,教学难点,教学准备,教学过程,表9-2,表9-3等内容,欢迎下载使用。