陕西省西安中学2020届高三第六次模拟生物试题

展开

西安中学高2020届高三第六次模拟考试

理科综合

一、选择题

1. 研究发现肿瘤细胞能释放一种叫“微泡”的泡状结构,这些“微泡”在离开肿瘤组织时携带一种特殊的“癌症蛋白”。当“微泡”与血管上皮细胞融合时,它所携带的“癌症蛋白”就会触发促进新血管异常形成的机制,使这些新生血管向着肿瘤方向生长。下列与此相关的叙述中不合理的是

A. “微泡”和血管上皮细胞能够融合体现了细胞膜的结构特点

B. “癌症蛋白”的形成需要由内质网以及高尔基体进行加工

C. “癌症蛋白”的作用影响了血管上皮细胞基因的选择性表达

D. 新生血管向着肿瘤方向生长后上皮细胞的细胞周期会延长

【答案】D

【解析】

【分析】

细胞膜的结构特点是:具有一定的流动性。细胞分化的实质是:基因的选择性表达。癌细胞的特点是:无限增殖;细胞的形态结构发生变化;细胞表面的糖蛋白减少,癌细胞容易扩散和转移。

【详解】A、从题意中可以看出,“微泡”结构是由膜结构组成,故“微泡”和血管上皮细胞的融合与细胞膜的流动性有关,故A正确;

B、“癌症蛋白”属于分泌蛋白,其形成过程需要内质网和高尔基体的加工,故B正确;

C、“癌症蛋白”就会触发促进新血管异常形成的机制,使这些新生血管向着肿瘤方向生长,说明影响了癌细胞的分化,根本原因是基因的选择性表达,故C正确;

D、由于癌细胞能无限增殖,细胞周期短,新生血管向肿瘤细胞分化过程中细胞周期会变短,故D错误。

故选D。

考点:本题考查细胞的癌变有关知识,意在考查考生能从课外材料中获取相关的生物学信息,并能运用这些信息,结合所学知识解决相关的生物学问题的能力。

2.PK基因编码的丙酮酸激酶(PK)能促进丙酮酸和ATP的产生,如果PK基因突变会导致PK活性降低,从而使人患丙酮酸激酶缺乏症。下列推断正确的是

A. PK基因突变导致丙酮酸激酶结构发生改变

B. PK基因突变对其他基因的表达没有影响

C. RNA聚合酶读取到突变PK基因上的终止密码时停止转录

D. 该病说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状

【答案】A

【解析】

丙酮酸激酶是蛋白质,基因可以指导蛋白质的合成,基因突变会导致丙酮酸激酶结构发生改变,A正确;生物体的基因与基因、基因与基因产物,基因与环境相互作用,共同调控着生物的性状,因此PK基因突变对其他基因的表达也有影响,B错误;终止密码子在mRNA上,不在基因上,C错误;分析题意可知:未成熟红细胞中的PK基因编码丙酮酸激酶(PK)。如果PK基因突变会导致PK活性降低,可见该病说明基因通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物性状,D错误。

3.下列有关生物实验的叙述中,正确的是( )

A. T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验操作顺序是先搅拌,再短暂保温、离心

B. 用双缩脲试剂可以检测经蛋白酶处理后的样液中底物的有无

C. 植物细胞质壁分离与复原实验无须设置对照组,但属于对照实验

D. 在进行正式生物实验前,先进行预实验是为了减少实验误差

【答案】C

【解析】

【分析】

1、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。

2、酶的本质:绝大部分是蛋白质,极少数是RNA;酶的特性:①高效性,②专一性,③酶的作用条件较温和。

3、观察植物细胞质壁分离与复原实验的过程中,涉及三次显微镜观察,第一次是正常的细胞,第二次是质壁分离的细胞,第三次是质壁分离复原的细胞。

【详解】A、T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验操作顺序是先保温适宜时间,再充分搅拌后离心,A错误;

B、蛋白酶的本质是蛋白质,可以与双缩脲试剂发生紫色反应,因此不用双缩脲试剂检测经蛋白酶处理后的样液中底物的有无,B错误;

C、植物细胞质壁分离与复原实验属于自身对照,无需设置对照组,C正确;

D、预实验是为进一步的实验摸索条件,防止浪费材料,而不是为了减少实验误差,D错误。

故选C。

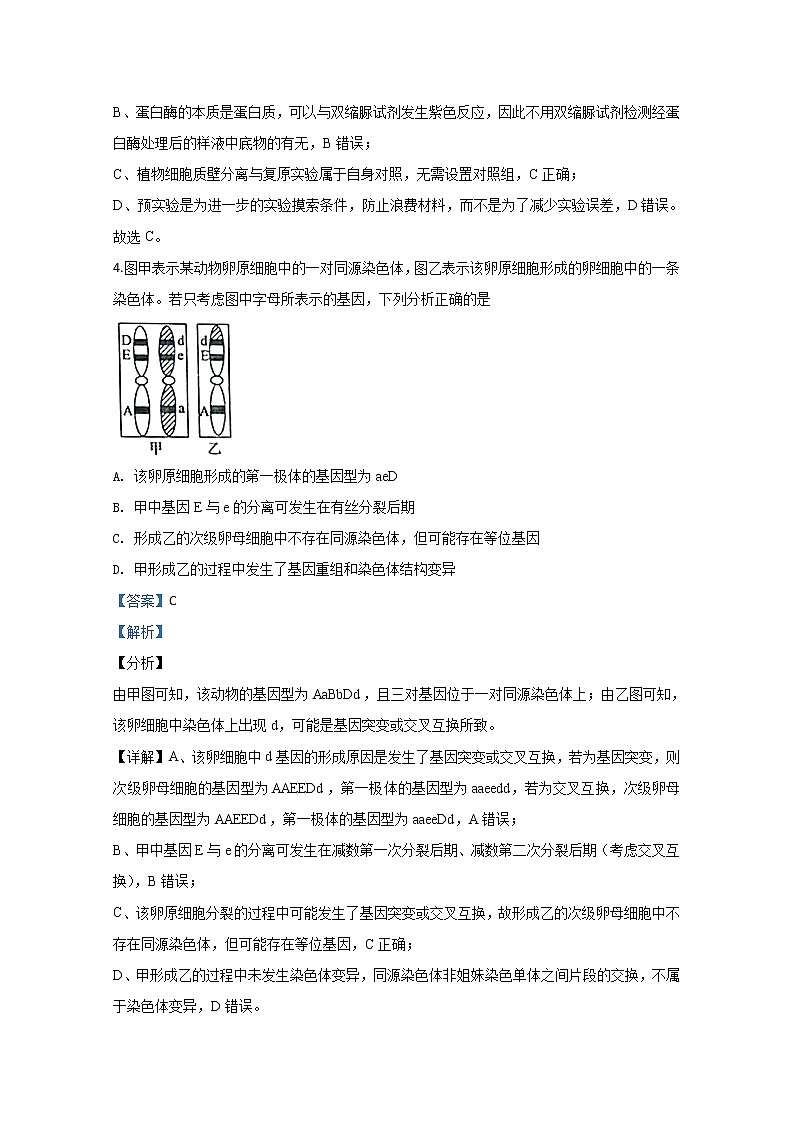

4.图甲表示某动物卵原细胞中的一对同源染色体,图乙表示该卵原细胞形成的卵细胞中的一条染色体。若只考虑图中字母所表示的基因,下列分析正确的是

A. 该卵原细胞形成的第一极体的基因型为aeD

B. 甲中基因E与e的分离可发生在有丝分裂后期

C. 形成乙的次级卵母细胞中不存在同源染色体,但可能存在等位基因

D. 甲形成乙的过程中发生了基因重组和染色体结构变异

【答案】C

【解析】

【分析】

由甲图可知,该动物的基因型为AaBbDd,且三对基因位于一对同源染色体上;由乙图可知,该卵细胞中染色体上出现d,可能是基因突变或交叉互换所致。

【详解】A、该卵细胞中d基因的形成原因是发生了基因突变或交叉互换,若为基因突变,则次级卵母细胞的基因型为AAEEDd,第一极体的基因型为aaeedd,若为交叉互换,次级卵母细胞的基因型为AAEEDd,第一极体的基因型为aaeeDd,A错误;

B、甲中基因E与e的分离可发生在减数第一次分裂后期、减数第二次分裂后期(考虑交叉互换),B错误;

C、该卵原细胞分裂的过程中可能发生了基因突变或交叉互换,故形成乙的次级卵母细胞中不存在同源染色体,但可能存在等位基因,C正确;

D、甲形成乙的过程中未发生染色体变异,同源染色体非姐妹染色单体之间片段的交换,不属于染色体变异,D错误。

故选C。

5.2020年2月,东非地区发生25年来最严重蝗灾,民众深陷缺粮窘境,治蝗问题备受关注。某地区曾做过一项实验,将大量的鸭子引入农田捕食水稻蝗虫,结果仅需2 000只鸭就能把4000亩地里的蝗虫进行有效控制。为研究蝗虫种群数量变化规律,该实验还建立了如下图所示的两个模型甲、乙,下列有关说法正确的是( )

A. 影响该地区蝗虫种群密度变化的直接因素主要是出生率和死亡率

B. 曲线甲变化反映了鸭和蝗虫间存在的正反馈调节机制,蝗虫K值为N2

C. 乙图AB时间段,若蝗虫每天增加3%,并呈“J”型增长,最初有N0只,则t天后种群数量为N0×0.03t只

D. 若利用昆虫信息素诱捕蝗虫防治蝗灾,属于化学防治方法

【答案】A

【解析】

【分析】

种群的特征包括种群的数量特征和空间特征,种群的数量特征有种群密度、年龄组成、性别比例、迁入和迁出率、出生率和死亡率等,空间特征有均匀分布、随机分布和集群分布等。

【详解】A、决定种群密度变化的直接因素主要是出生率和死亡率,其它因素通过影响种群的出生率和死亡率影响种群密度,A正确;

B、曲线甲变化反映了鸭和蝗虫间存在的负反馈调节机制,B错误;

C、乙图AB时间段,若蝗虫每天增加3%,并呈“J”型增长,最初有N0只,则t天后种群数量为N0×1.03t只,C错误;

D、利用昆虫信息素诱捕蝗虫防治蝗灾,属于生物防治方法,D错误。

故选A。

6.下列说法错误的是( )

A. 内环境中含有多种成分,激素、抗体、淋巴因子、血浆蛋白、葡萄糖、尿素等都是内环境的成分

B. 人体饥饿时,血液流经肝脏后,血糖的含量会升高;血液流经胰岛后,血糖的含量会减少

C. 神经递质与突触后膜受体的结合,各种激素与激素受体的结合,抗体与抗原的作用都发生在内环境中

D. 红细胞的内环境是血浆;毛细血管壁细胞的内环境是血浆与组织液;毛细淋巴管壁细胞的内环境是淋巴与组织液

【答案】C

【解析】

【分析】

1、体液是由细胞内液和细胞外液组成,细胞内液是指细胞内的液体,而细胞外液即细胞的生存环境,它包括血浆、组织液、淋巴等,也称为内环境。

2、血浆、淋巴、组织液中物质:

(1)小肠吸收的物质在血浆、淋巴中运输:水、无机盐、糖、氨基酸、维生素、血浆蛋白、甘油、脂肪酸、核苷酸等。

(2)细胞分泌物:抗体、淋巴因子、神经递质、激素等。

(3)细胞代谢产物:CO2、水分、尿素。

3、内环境稳态的概念:正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定的状态,内环境稳态的主要内容包括pH、渗透压、温度的动态平衡。

【详解】A、内环境中含有多种成分,激素、抗体、淋巴因子、血浆蛋白、葡萄糖、尿素等都是内环境的成分,A正确;

B、人体饥饿时,血液流经肝脏后,由于肝糖原的分解,血糖的含量会升高,血液流经胰岛后,由于组织细胞对葡萄糖的消耗,血糖的含量会减少,B正确;

C、神经递质与突触后膜受体的结合和大多数激素与激素受体的结合发生在内环境中,但部分脂溶性的激素与激素受体的结合发生细胞内,抗体与抗原的作用发生在内环境,C错误 ;

D、红细胞的内环境是血浆;毛细血管壁细胞的内环境是血浆与组织液;毛细淋巴管壁细胞的内环境是淋巴与组织液,D正确。

故选C。

三、非选择题:

(一)必考题

7.Ⅰ下图的实验装置用来探究消毒过的小麦种子在萌发过程中的细胞呼吸方式(假定:葡萄糖为种子细胞呼吸过程中的唯一底物)。请分析回答下列问题:

(1)实验装置乙中,KOH溶液中放置筒状滤纸的目的是___________。

(2)若实验后,乙装置的墨滴左移,甲装置的墨滴不动,则小麦种子萌发的过程中进行的细胞呼吸方式是_______________;若实验后,乙装置的墨滴左移,甲装置的墨滴右移,则小麦种子萌发的过程中进行的细胞呼吸方式是_____。

(3)为校正装置甲、乙中因物理因素引起的气体体积变化,还应设置对照装置。对照装置应如何设置?______________________________________。

Ⅱ.番茄喜温不耐热,适宜的生长温度为15~33 ℃。研究人员在实验室控制的条件下,研究夜间低温条件对番茄光合作用的影响。实验中白天保持25 ℃,从每日16:00时至次日6:00时,对番茄幼苗进行15℃(对照组)和6 ℃的降温处理,在实验的第0、3、6、9天的9:00进行相关指标的测定。

(4)上图结果显示,夜间6 ℃处理后,番茄植株干重低于对照组。从光合作用和呼吸作用角度分析可能是低温对光合的抑制作用______(填“>”或 “