所属成套资源:地理湘教版必修1精品导学案

湘教版第三节 大气环境第2课时教学设计

展开

这是一份湘教版第三节 大气环境第2课时教学设计,共13页。

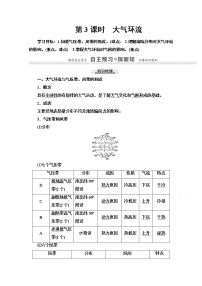

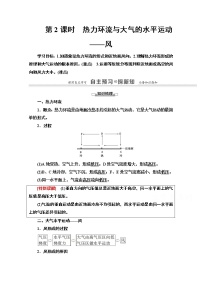

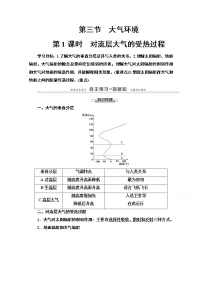

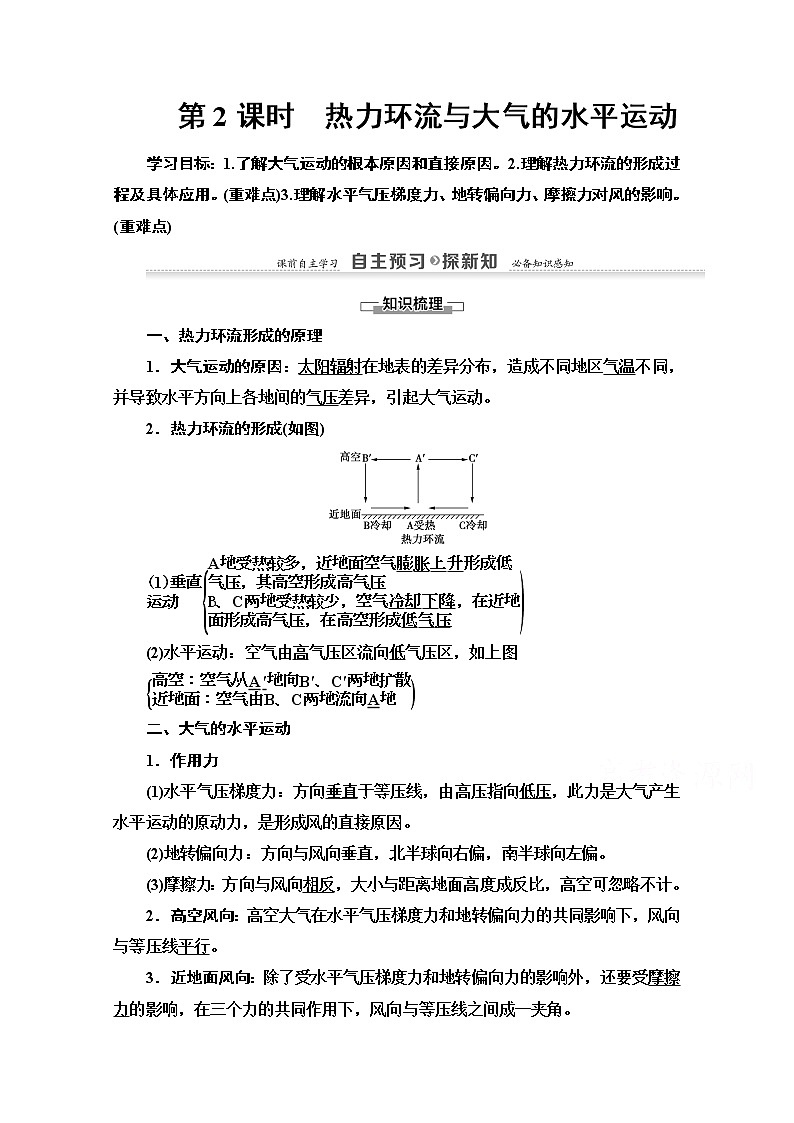

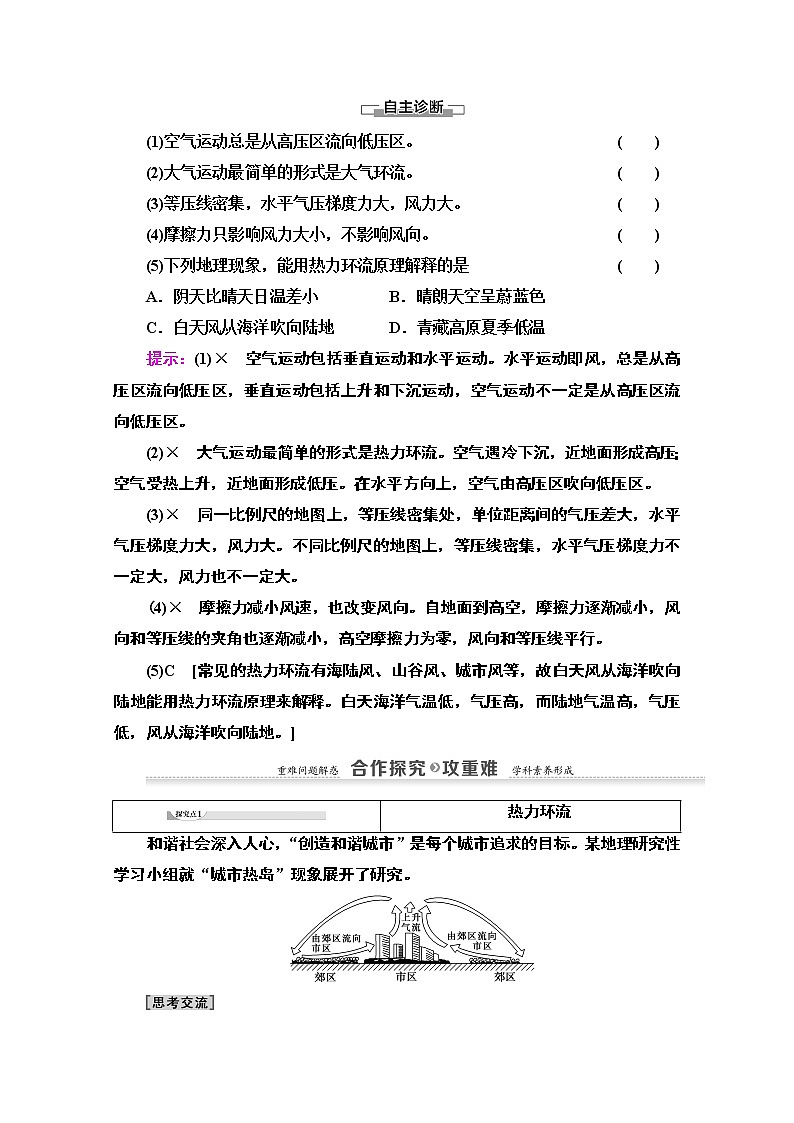

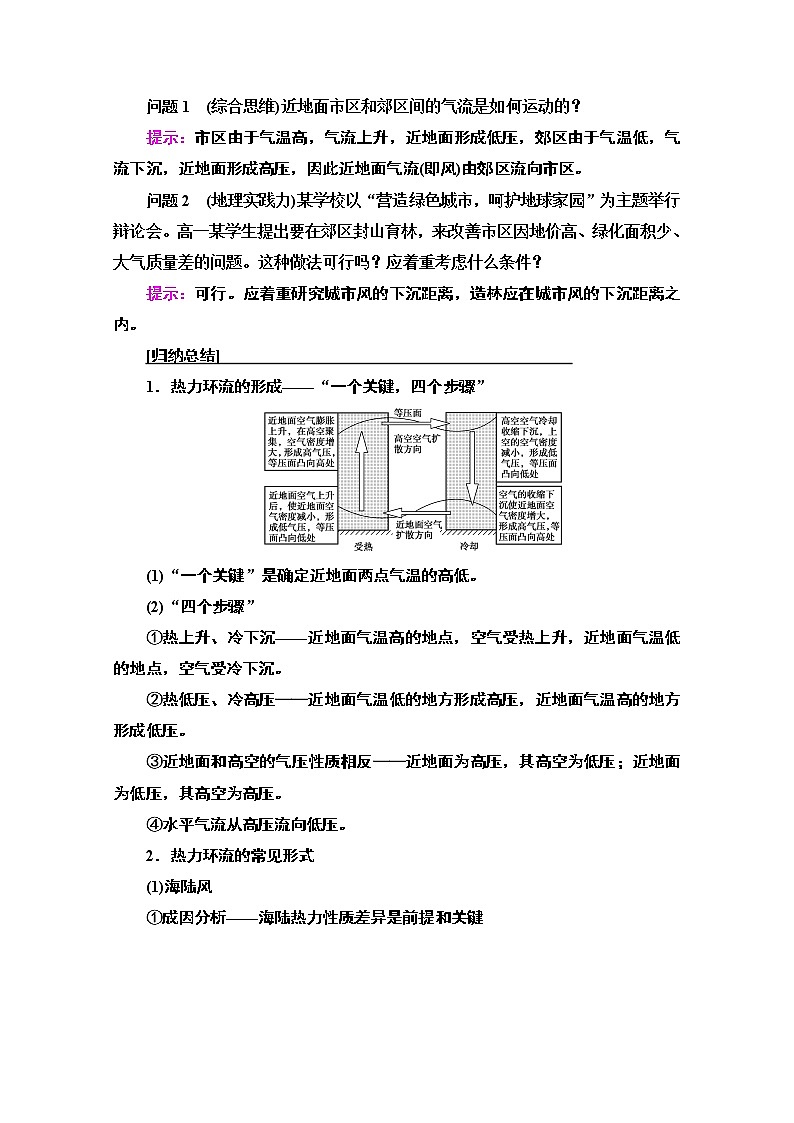

第2课时 热力环流与大气的水平运动学习目标:1.了解大气运动的根本原因和直接原因。2.理解热力环流的形成过程及具体应用。(重难点)3.理解水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力对风的影响。(重难点)一、热力环流形成的原理1.大气运动的原因:太阳辐射在地表的差异分布,造成不同地区气温不同,并导致水平方向上各地间的气压差异,引起大气运动。2.热力环流的形成(如图)(2)水平运动:空气由高气压区流向低气压区,如上图 二、大气的水平运动1.作用力(1)水平气压梯度力:方向垂直于等压线,由高压指向低压,此力是大气产生水平运动的原动力,是形成风的直接原因。(2)地转偏向力:方向与风向垂直,北半球向右偏,南半球向左偏。(3)摩擦力:方向与风向相反,大小与距离地面高度成反比,高空可忽略不计。2.高空风向:高空大气在水平气压梯度力和地转偏向力的共同影响下,风向与等压线平行。3.近地面风向:除了受水平气压梯度力和地转偏向力的影响外,还要受摩擦力的影响,在三个力的共同作用下,风向与等压线之间成一夹角。(1)空气运动总是从高压区流向低压区。 ( )(2)大气运动最简单的形式是大气环流。 ( )(3)等压线密集,水平气压梯度力大,风力大。 ( )(4)摩擦力只影响风力大小,不影响风向。 ( )(5)下列地理现象,能用热力环流原理解释的是 ( )A.阴天比晴天日温差小 B.晴朗天空呈蔚蓝色C.白天风从海洋吹向陆地 D.青藏高原夏季低温提示:(1)× 空气运动包括垂直运动和水平运动。水平运动即风,总是从高压区流向低压区,垂直运动包括上升和下沉运动,空气运动不一定是从高压区流向低压区。(2)× 大气运动最简单的形式是热力环流。空气遇冷下沉,近地面形成高压;空气受热上升,近地面形成低压。在水平方向上,空气由高压区吹向低压区。(3)× 同一比例尺的地图上,等压线密集处,单位距离间的气压差大,水平气压梯度力大,风力大。不同比例尺的地图上,等压线密集,水平气压梯度力不一定大,风力也不一定大。(4)× 摩擦力减小风速,也改变风向。自地面到高空,摩擦力逐渐减小,风向和等压线的夹角也逐渐减小,高空摩擦力为零,风向和等压线平行。(5)C [常见的热力环流有海陆风、山谷风、城市风等,故白天风从海洋吹向陆地能用热力环流原理来解释。白天海洋气温低,气压高,而陆地气温高,气压低,风从海洋吹向陆地。] 热力环流和谐社会深入人心,“创造和谐城市”是每个城市追求的目标。某地理研究性学习小组就“城市热岛”现象展开了研究。问题1 (综合思维)近地面市区和郊区间的气流是如何运动的?提示:市区由于气温高,气流上升,近地面形成低压,郊区由于气温低,气流下沉,近地面形成高压,因此近地面气流(即风)由郊区流向市区。问题2 (地理实践力)某学校以“营造绿色城市,呵护地球家园”为主题举行辩论会。高一某学生提出要在郊区封山育林,来改善市区因地价高、绿化面积少、大气质量差的问题。这种做法可行吗?应着重考虑什么条件?提示:可行。应着重研究城市风的下沉距离,造林应在城市风的下沉距离之内。[归纳总结] 1.热力环流的形成——“一个关键,四个步骤”(1)“一个关键”是确定近地面两点气温的高低。(2)“四个步骤”①热上升、冷下沉——近地面气温高的地点,空气受热上升,近地面气温低的地点,空气受冷下沉。②热低压、冷高压——近地面气温低的地方形成高压,近地面气温高的地方形成低压。③近地面和高空的气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。④水平气流从高压流向低压。2.热力环流的常见形式(1)海陆风①成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键②影响与应用海陆风使海滨地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。(2)山谷风①成因分析——山坡的热力变化是关键②影响与应用山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。所以,山谷地区不宜布局有污染的工业。(3)城市热岛环流①成因分析②影响与应用一般将绿化带布置在气流下沉处以及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布置在下沉距离之外。等压面图的判读方法等压面是空间气压值相等的点组成的面,等压线是同一水平面上气压值相等的点组成的线。等压面图表示气压的垂直分布状况,等压线图表示气压的水平分布状况。(1)在同一地点不同海拔上,海拔越高,气压越低。如图PA>PE。(2)在近地面,气温越高,气压越低;气温越低,气压越高。如图PA<PB,PA<PC。(3)无论是低空还是高空,高压区等压面都向高空凸起,低压区等压面都向低空凹陷,即“凸高凹低”。1.读北半球近地面冷热不均引起的等压面变化状况示意图,完成(1)~(2)题。(1)图中气压最低的点是( )A.① B.② C.③ D.④(2)下面四幅热力环流示意图与甲乙间大气运动状态相符的是( )A B C D(1)B (2)B [第(1)题,①③④位于同一等压面上,气压相等,②位于等压面上方,气压低。第(2)题,近地面甲地气压高于乙地,故水平气流由甲地流向乙地,且近地面与高空构成环流。] 大气的水平运动材料 北半球海平面等压线的分布状况图(单位:百帕)。问题1 (综合思维)图中C、D两地的风向如何?两地中何地风速较大?判断依据是什么?提示:C地吹东北(偏北)风,D地吹西南(偏南)风。C地风速较大,理由是C地等压线密集,水平气压梯度力大。问题2 (综合思维)图中虚线E两侧的风向有何不同?提示:西侧(左侧)吹西北(偏北)风,东侧(右侧)吹西南(偏南)风。[归纳总结] 风的受力状况与风向 风是水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用的结果,其中水平气压梯度力是形成风的直接原因。受力不同,风的表现也不同,具体如下表所示:类型受力状况风向风压规律图示理想状态的风只受水平气压梯度力影响风向由高压指向低压且与等压线垂直 高空的风水平气压梯度力与地转偏向力共同影响风向最终与等压线平行在北半球背风而立,右边为高压,左边为低压;南半球反之近地面的风水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同影响风向最终与等压线有一个夹角在北半球背风而立,左前方为低压,右后方为高压;南半球反之 2.右图为某一等高面。M、N为等压线,其气压值分别为PM、PN,M、N之间的气压梯度相同。①~⑧是只考虑水平受力,不计空气垂直运动时,O点空气运动的可能方向。据此回答(1)~(3)题。(1)若此图表示北半球,PM>PN,则O点风向为( )A.⑥或⑦ B.②或⑥C.④或⑧ D.③或④(2)若此图表示高空等高面,PM<PN,则O点风向为( )A.③或④ B.②或⑧C.③或⑦ D.⑥或⑦(3)近地面,空气作水平运动时,所受摩擦力与地转偏向力的合力方向( )A.与空气运动方向成180°角B.与空气运动方向成90°角C.与气压梯度力方向成90°角D.与气压梯度力方向成180°角(1)A (2)C (3)D [第(1)题,若此图表示北半球,PM>PN,则O点风向应考虑两种情况,近地面为⑥,高空由于忽略摩擦力的作用,向右偏转至与等压线平行,即⑦。第(2)题,高空空气不考虑摩擦力,所以风向应与等压线平行。 由于不确定此图所在半球,所以在北半球高空应为③,在南半球高空应为⑦。第(3)题,在近地面,水平气压梯度力、地转偏向力、摩擦力共同影响风向和风速。两力的合力与另一力的方向成180°角。]等压线图的判读(北半球)探讨1 图中甲、乙、丙、丁四个气压中心,属于高压中心和低压中心的分别是什么?说出你的理由。提示:丁是高压中心,丙是低压中心。理由:丙和丁都由闭合等压线构成,其中丙的气压值中心低、四周高,为低压;丁的气压值中心高、四周低,为高压。探讨2 说出甲地和乙地的风向。提示:西北;东南。探讨3 甲地和乙地哪个风力大,说出你的理由。提示:甲地风力大。理由:甲地等压线较密集,气压梯度力较大。1.气压场类型的判断(1)低压:由闭合等压线构成,气压值由中心向外增大。(2)高压:由闭合等压线构成,气压值由中心向外减小。(3)低压槽:由低压延伸出来的狭长区域,简称槽。低压槽中各条等压线上弯曲最大处的连线叫槽线。(4)高压脊:由高压延伸出来的狭长区域,简称脊。高压脊中各条等压线上弯曲最大处的连线叫脊线。(5)鞍形气压场:简称鞍,是两个高压或两个低压交错分布的中间区域。2.风力的判断(1)同一幅图,等压线越密集,水平气压梯度力越大,风力越大;等压线越稀疏,水平气压梯度力越小,风力越小。(2)不同幅图,两条相邻等压线的气压差值越大,水平气压梯度力越大,风力越大;气压差值越小,水平气压梯度力越小,风力越小。3.风向的确定第一步:画出与等压线垂直的水平气压梯度力。第二步:确定南、北半球。第三步:按照地转偏向力“南左北右”的偏转规律画出与水平气压梯度力成30°~45°偏角的风向。(如下图)4.利用风向可判断以下几方面问题(1)等压线值的变化规律:顺着风向,等压线值越来越小。(2)判断南、北半球:向右偏⇒北半球;向左偏⇒南半球。(3)判断近地面和高空(高空忽略摩擦力)风向与等压线的关系:与等压线成一夹角——近地面;与等压线平行——高空。下图为某气象科学家绘制的局部地区某时气压分布图(单位:hPa)。读图,回答(1)~(2)题。(1)图中风速最大的点为( )A.甲 B.乙 C.丙 D.丁(2)甲、乙、丙、丁四点的风向依次是( )A.西北、东北、东南、西北B.东南、西南、东南、西南C.西北、东北、西北、东南D.东南、西南、东南、西北(1)A (2)A [第(1)题,从图中可以看出,甲处附近的等压线最密集,水平气压梯度力最大,因而风速最大。第(2)题,分别过甲、乙、丙、丁四点作垂直于四点切线的垂线,以垂线为基准北半球向右偏、南半球向左偏30°~45°角,即为风向。]地理实践力:分析城市热岛效应城市热岛效应是指城市温度高于郊野温度的现象。由于城市地区水泥、沥青等所构成的地表导热率高,加之空气污染物多,能吸收较多的太阳能,有大量的人为热进入空气;另一方面又因建筑物密集,不利于热量扩散,形成高温中心,并由此向外围递减。读某城市热岛形成的热力环流示意图,回答(1)~(2)题。(1)城市热岛形成的主要原因是( )A.城市上空多尘埃物质B.城市绿地面积小C.人类生产、生活释放大量的热量D.人类活动排放大量的温室气体(2)如果该城市的热力环流圈的空间半径为10—15千米,根据可持续发展的要求,该城市建设工业卫星城应该距离城市( )A.5—6千米 B.12—13千米C.16—18千米 D.100—150千米(1)C (2)C [第(1)题,城市人口集中,工业、交通工具等人为释放大量的热量,使城市城区的温度高于郊区,形成热岛效应。第(2)题,建设工业卫星城要大于热力环流圈的空间半径,还要考虑通行距离。](教师独具)下图所示为我国东南福建省沿海地区被海风“吹弯了腰”的草丛。读图,回答1~2题。1.下列能正确示意图中风向形成原因的是( )2.该地一年中盛行风向也因海陆间温度差异发生季节变化。盛行风从海洋吹向陆地的是( )A.春季 B.夏季C.秋季 D.冬季1.B 2.B [第1题,由图中草的倒伏方向可知,当时风从海洋吹向陆地。海洋上气压高,气温低,气流下沉;陆地气压低,气温高,气流上升,为白天。第2题,夏季,陆地升温快于海洋,形成热低压,因此风从海洋吹向陆地。]读北半球某地近地面气压分布(单位:百帕)示意图,回答3~4题。3.四地中风力最大的是( )A.① B.②C.③ D.④4.④地的风向为( )A.西北风 B.东北风C.西南风 D.东南风3.C 4.B [第3题,等压线越密集,水平气压梯度力越大,风力越大。四地中等压线最密集的是③地,风力最大。其他三地等压线较稀疏,风力较小。第4题,风向是垂直于等压线,由高压指向低压,北半球向右偏。④处的风向为东北风。](教师独具)教材P48活动1.绘图略(用平滑曲线连接图中气温值为35.0的观测点,即为35.0℃的等温线,连接气温值为35.5的观测点,即为35.5℃的等温线)。2.上海地区此时气温的分布规律是:城区高、四周低(或由城区向郊区递减)。 造成的原因是城市“热岛效应”。由于城市人口集中并不断增多,工业发达,居民生活、工业生产和汽车等交通工具每天消耗大量的煤、石油、天然气等燃料,释放出大量的人为热,因而导致城区的气温高于郊区。3.东南风 偏北风

相关教案

这是一份湘教版 (2019)必修 第一册第三节 大气热力环流第2课时教案,共3页。教案主要包含了导入新课,学生举例,活动探究1,活动探究2,学生活动,学以致用,活动探究等内容,欢迎下载使用。

这是一份湘教版 (2019)必修 第一册第三节 大气热力环流第1课时教案及反思,共4页。教案主要包含了导入新课,教师讲解,活动探究1,活动探究2,活动探究3,学生活动,归纳总结,学以致用等内容,欢迎下载使用。

这是一份2025版高考地理一轮总复习教案第1部分自然地理第3章地球上的大气第2讲热力环流与大气的水平运动,共2页。教案主要包含了热力环流,大气的水平运动——风等内容,欢迎下载使用。