高中地理人教版 (新课标)必修1第一节 冷热不均引起大气运动教案设计

展开第二章 冷热不均引起大气运动

第2课时 热力环流

长春市实验中学高一年级地理组

课题 | 热力环流 | 课时 | 1课时 | |||||

课型 | 新授课 | 授课教师 |

| |||||

教

学

目

标 | 知识与技能目标 | 1.掌握热力环流的定义,读懂热力环流示意图,理解热力环流的形成过程。 2.通过绘制热力环流图,培养学生的读图能力和动手能力。 3.能够利用热力环流原理,解答生产、生活中的局地环流问题,达到知识拓展的目的。 | ||||||

过程与方法目标 | 1.通过实验观察,获得热力环流直观具体的认识;同时解释实际生活中的现象,培养学生分析思考概括能力,并将其转化为地理语言。 2.通过读图分析,自主归纳变化规律。 3.通过理论联系实际,使学生认识从感性上升到理性。

| |||||||

情感态度价值观目标 | 1.激发学生探究地理问题的兴趣,使学生养成求真、求实的科学态度。2.通过分析、理解、观察热力环流和局地环流,培养学生探索自然、热爱科学的精神,树立“学习对生活有用的地理,学习对终身发展有用的地理”的思想。 | |||||||

教学 重点 | 热力环流的形成过程及应用 | |||||||

教学 难点 | 热力环流的形成过程及应用 | |||||||

教材分析 | 热力环流内容前后之间的关联性很强,具有承上启下的作用,上承接上一节课第一课时大气的受热过程,下又为接下来要学习的“风”、“三圈环流”、“季风环流”、“常见的天气系统”等知识打好基础。 | |||||||

学情分析 | 热力环流所教授的对象是高一新生 。 热力环流所涉及的内容与学生生活实际联系紧密,却是学生看不见,摸不着的,抽象的,需要学生有较强的空间想象能力,但这对于高一的学生来说,是很困难的。密切联系生活,通过实验视频观察、图示教学、提问、读图训练,让学生掌握热力环流原理,使学生学习到对生活有用的地理。 | |||||||

课前准备 |

| |||||||

教学 过程 | 教师活动 | 学生活动 | 个性备课 | |||||

情景导入 | 导入语: 上节课我们学习了冷热不均引起大气运动的第一课时:大气的受热过程,那么这节课我们来学习第二课时——热力环流。 多媒体展示: 课件展示空调的图片,由此引出疑问:为什么空调在安装在房间的高处? | 思考图片中出现的现象的形成原因 | 以学生身边的地理现象导入,这样做既引起学生的学习兴趣,调动学习的积极性,由被动学习变为主动学习;也能学习对生活有用的地理培养学生的探究精神。

| |||||

教学流程

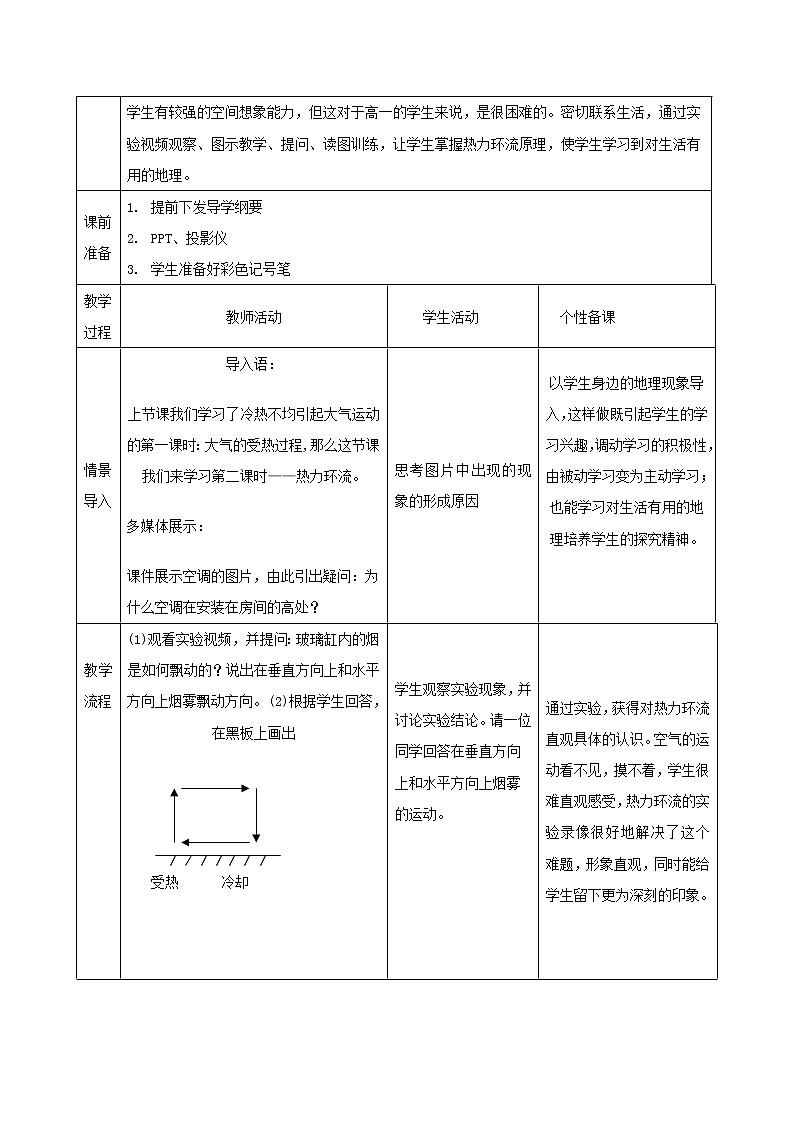

| (1)观看实验视频,并提问:玻璃缸内的烟是如何飘动的?说出在垂直方向上和水平方向上烟雾飘动方向。 (2)根据学生回答,在黑板上画出

受热 冷却 |

学生观察实验现象,并讨论实验结论。请一位同学回答在垂直方向上和水平方向上烟雾的运动。

| 通过实验,获得对热力环流直观具体的认识。空气的运动看不见,摸不着,学生很难直观感受,热力环流的实验录像很好地解决了这个难题,形象直观,同时能给学生留下更为深刻的印象。 | |||||

根据视频,分析原理 (1) 针对视频现象,更加深入具体分析。A地受热,而B、C两地冷却。在垂直方向上,A地受热空气膨胀上升, B、C两地冷却,空气收缩下沉。A地受热空气膨胀上升使得1地空气密度增大,形成高压。B、C两地冷却使得3、5两地空气密度减小,形成低压。于是,在高空,同一水平面上空气从密度大的流向密度小的,也就是从高压流向低压。空气总是从高压流向低压,就如同水流一样,总是从高处流向低处。同样的,在近地面,由气压高的4、6两地流回2地,从而形成一个首尾相接的环流。

承转:热力环流是大气运动最简单的形式,是一种生活中常见的自然现象。那么,在生活中有哪些热力环流现象呢? 根据生活经验,创设情境,学生根据生活经验,得出海陆热力性质差别明显。 同学们去过海边吗?白天在太阳的照射下,站在沙子里热还是海水热?为什么站在沙滩上会比较热呢?陆地比热容小,对热量的收支比较敏感,升温快,降温也快;海洋比热容大,对热量的收支比较迟钝,升温慢,降温也慢。这里说的比热容是物理概念,延伸到地理,就叫做海陆热力性质差异。 既然海洋与陆地出现了冷热不均,那么请同学们画出海陆之间的热力环流图。首先,要确定冷源和热源,接着受热膨胀上升,冷却收缩下沉,再补充称首尾相接的环流。 请两位同学们上台拿箭头贴在黑板的图件上,然后提问:白天陆地是热源还是热源?夜晚的情况呢? 得出在白天陆地是热源,海洋是冷源。夜晚陆地是冷源,海洋是热源。然后检查、对比PPT上的演示结果。

| 学生自主看书学习,理解热力环流的形成过程,并根据课件听讲,思考。

学生把热力环流形成过程的环节与空调安装高度联系起来,思考、分析,讨论得出结论。

学生思考、讨论并回答。

小组之间相互讲解,交换意见,引导学生画出海陆之间的热力环流图。 | 教师针对学生讲解模糊的地方进行补充讲解,使学生对整个过程更加清晰化,理解更透彻。

学生看书,理解热力环流的形成过程,并通过讲解,加深对热力环流形成环节的认识和理解,同时也激发学生学习的主动性。

采用直接图示法进行教学,设计由浅入深的问题,联系学生身边的现象,并借助多媒体课件,把抽象的大气现象生动,形象,具体地表现出来。 解决开始留下的问题,首尾呼应,培养学生解决实际问题的能力。 结合亲身体会,形成关注身边地理事物的观念,做得知识的迁移,让知识联系生活,从问题入手,层层深入,环环相扣,让学生在主动探索中掌握知识培养学生分析解决问题的能力,提供探究某一地理事物的思路与方法。 “独学而无友,孤陋而寡

| ||||||

| ||||||||

板书设计 |

| |||||||

作业安排 |

| |||||||

人教版 (新课标)必修1第四节 地球的圈层结构教学设计及反思: 这是一份人教版 (新课标)必修1第四节 地球的圈层结构教学设计及反思,共3页。

人教版 (新课标)必修1第三节 地球的运动教学设计: 这是一份人教版 (新课标)必修1第三节 地球的运动教学设计,共4页。

高中地理人教版 (新课标)必修1第一章 行星中的地球第三节 地球的运动教案及反思: 这是一份高中地理人教版 (新课标)必修1第一章 行星中的地球第三节 地球的运动教案及反思,共3页。