- 2020版新一线高考历史北师大版一轮复习教师用书:模块3第11单元第24讲 宋明理学和明清之际儒学的发展 学案 0 次下载

- 2020版新一线高考历史北师大版一轮复习教师用书:模块3第11单元第25讲 古代中国的科技、文学、戏曲和书画 学案 0 次下载

- 2020版新一线高考历史北师大版一轮复习教师用书:模块3第12单元第26讲 近代中国的思想解放潮流 学案 0 次下载

- 2020版新一线高考历史北师大版一轮复习教师用书:模块3第12单元第27讲 20世纪以来中国的重大思想理论成果 学案 0 次下载

- 2020版新一线高考历史北师大版一轮复习教师用书:模块3第12单元第28讲 现代中国的科技、文学艺术与教育 学案 0 次下载

2020版新一线高考历史北师大版一轮复习教师用书:模块3第11单元单元高效整合

展开[纵向梳理]

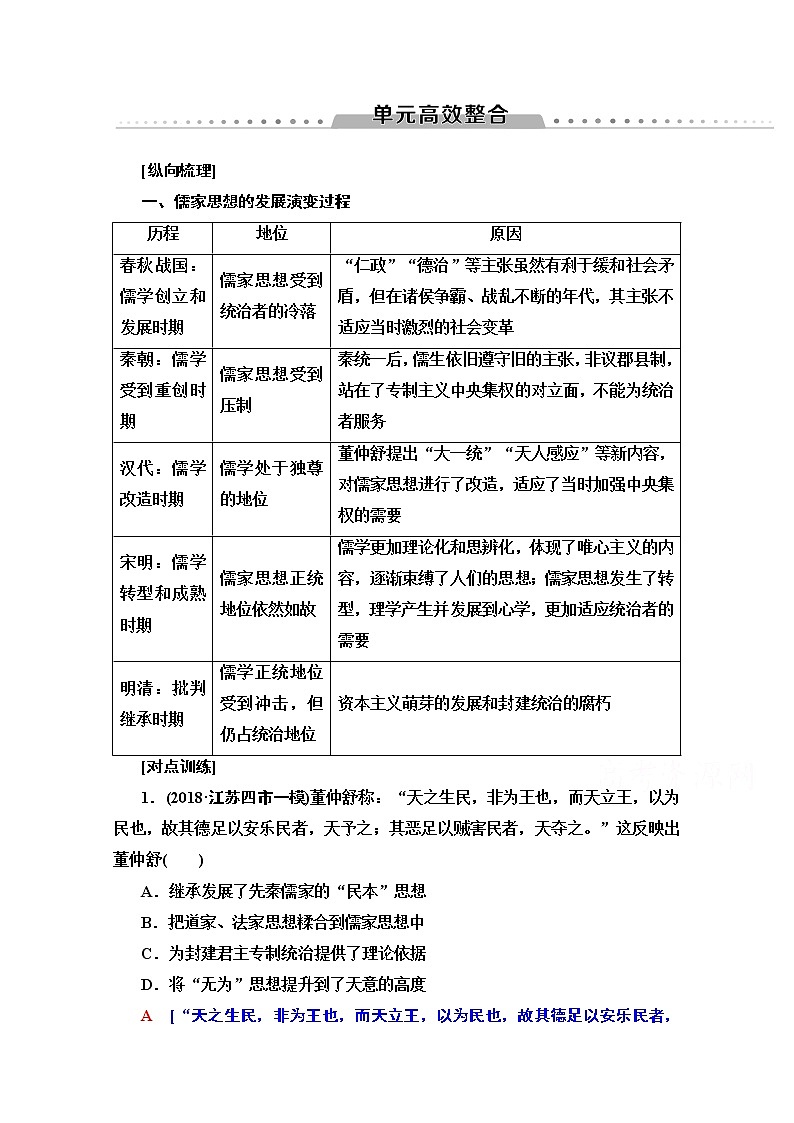

一、儒家思想的发展演变过程

历程 | 地位 | 原因 |

春秋战国:儒学创立和发展时期 | 儒家思想受到统治者的冷落 | “仁政”“德治”等主张虽然有利于缓和社会矛盾,但在诸侯争霸、战乱不断的年代,其主张不适应当时激烈的社会变革 |

秦朝:儒学受到重创时期 | 儒家思想受到压制 | 秦统一后,儒生依旧遵守旧的主张,非议郡县制,站在了专制主义中央集权的对立面,不能为统治者服务 |

汉代:儒学改造时期 | 儒学处于独尊的地位 | 董仲舒提出“大一统”“天人感应”等新内容,对儒家思想进行了改造,适应了当时加强中央集权的需要 |

宋明:儒学转型和成熟时期 | 儒家思想正统地位依然如故 | 儒学更加理论化和思辨化,体现了唯心主义的内容,逐渐束缚了人们的思想;儒家思想发生了转型,理学产生并发展到心学,更加适应统治者的需要 |

明清:批判继承时期 | 儒学正统地位受到冲击,但仍占统治地位 | 资本主义萌芽的发展和封建统治的腐朽 |

[对点训练]

1.(2018·江苏四市一模)董仲舒称:“天之生民,非为王也,而天立王,以为民也,故其德足以安乐民者,天予之;其恶足以贼害民者,天夺之。”这反映出董仲舒( )

A.继承发展了先秦儒家的“民本”思想

B.把道家、法家思想糅合到儒家思想中

C.为封建君主专制统治提供了理论依据

D.将“无为”思想提升到了天意的高度

A [“天之生民,非为王也,而天立王,以为民也,故其德足以安乐民者,天予之;其恶足以贼害民者,天夺之”体现的是儒家的德治思想,故A项正确;材料体现的是儒家的德治思想,没有涉及道家、法家思想,故B项错误;材料体现的是儒家的德治思想,为封建君主专制统治提供理论依据的是君权神授,故C项错误;材料的内容是将“德治”思想提升到天意的高度,故D项错误。]

二、儒家思想特点及现代价值

1.特点

(1)注重道德修养:爱人、德政、孝悌、仁、义、礼、智、信等。

(2)注重血亲人伦:孝悌也者,其为仁之本欤?

(3)注重民本思想:苛政猛于虎;为政以德;节用而爱人,使民以时。

(4)注重社会秩序:克己复礼、正名、齐之以礼等。

(5)注重现实社会:关注现实政治、伦理生活、具有理性精神。

(6)注重群体意识:重视并积极维护群体秩序与和谐,个人服从群体。

(7)注重开放意识:外儒内法、宋明理学(三教合流),具有很强适应性。

2.现代价值

(1)儒家思想所倡导的道德规范有利于培养现代公民意识。

(2)“大一统”思想有利于维护国家统一和社会稳定。

(3)“以人为本”的治国思想有利于今天的政治建设。

(4)“和为贵、和而不同”的思想有利于和谐世界的构建。

(5)民本思想有利于“三农”问题和民生问题的解决。

(6)“义利观”有利于社会主义市场经济的完善。

[对点训练]

2.(2016·海南高考)孟子发扬孔子开创的儒学,主张涵养“浩然之气”,倡导“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,对后世影响极大。孟子这些言论所强调的是( )

A.努力完善个人品德 B.坚持个人独特性格

C.勇于突破礼制束缚 D.敢于反抗专制暴政

A [孟子主张涵养“浩然之气”,倡导“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”体现了儒家的“内圣”主张,强调个人要不断提高内在的道德修养,故选A项;结合所学知识可知,儒家注重个人内在的道德修养和外在的行为规范,不强调个人独特性格,排除B、C两项;题干主要体现的是孟子关于个人道德修养方面的主张,不涉及其对政治的看法,故排除D项。]

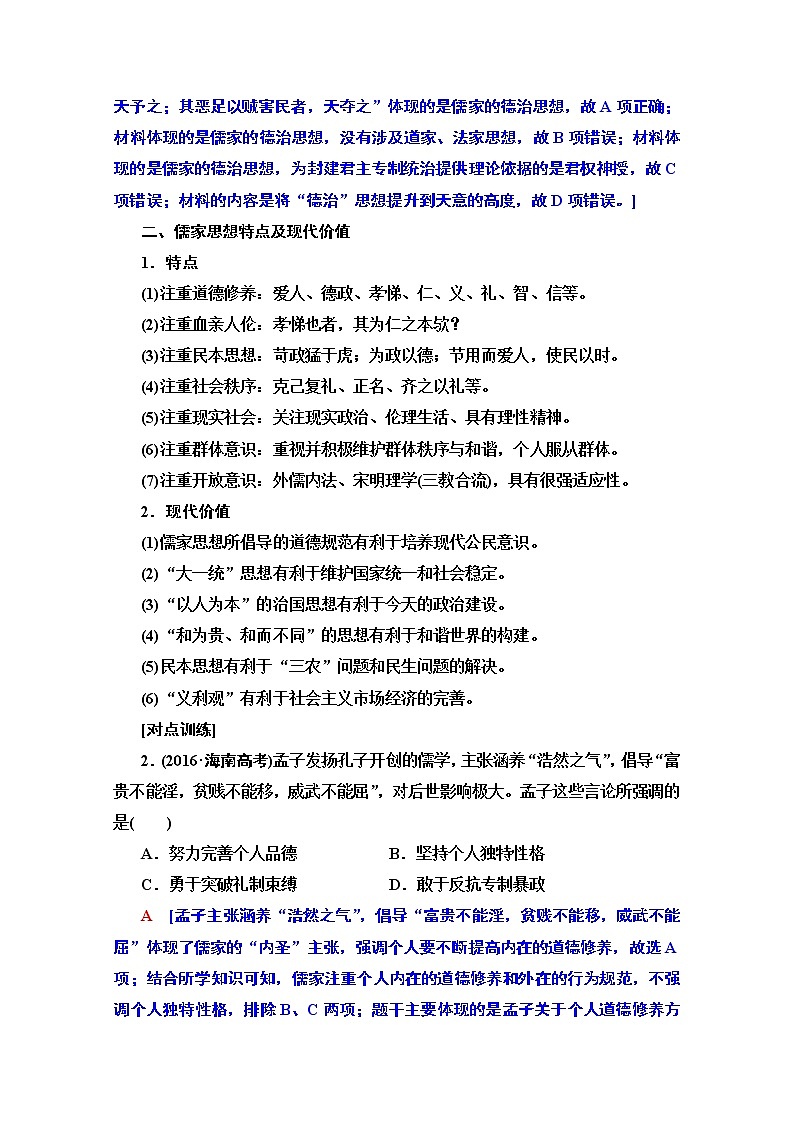

三、时代特征对艺术风格的影响

时期 | 艺术风格 | 时代特征 |

先秦 | 兼容并包、宽容开放 | 春秋战国时期是社会大变革时期,出现了百家争鸣 |

秦汉 | 恢弘大度 | 国家统一,生产发展,民族联系加强,文化迅速发展 |

隋唐 | 兼容并蓄、全面繁荣 | 政治稳定,经济发展,民族融合,中外交流频繁 |

宋元 | 平民化、世俗化 | 商业繁荣、城市发展,市民阶层扩大 |

明清 | 承古萌新 | 封建专制制度渐趋衰落,君主专制达到顶峰;商品经济繁荣,资本主义萌芽出现 |

[对点训练]

3.(2018·衡水模拟)唐代书法中“楷书”规矩之森严、法度之完备、风格之繁复令后世望而却步。另一方面唐代所孕育并产生的“狂草”纵放恣肆、奇宕瑰伟,完全可以和楷书平分秋色。这反映了( )

A.唐代草书否定了楷书的法度规范

B.唐代书法完全满足了时人的审美需求

C.唐代书法“既合法又尚情”的艺术特质

D.唐代社会三教合一的思想格局

C [从材料“‘楷书’规矩之森严”“‘狂草’纵放恣肆、奇宕瑰伟”中可以看出,唐代书法既有法度又狂放不羁,故C正确;A项比较片面;B项错误,错在“完全”;三教合一是指儒家、道教和佛教,而材料中没有体现,故D项错误。]

[中外关联]

东西方人文精神的比较(18世纪之前)

一、对于东西方人文精神异同的认识

1.相同点

都注重人与人类社会的关系,强调人的价值;都将道德看作政治的基础。

2.不同点

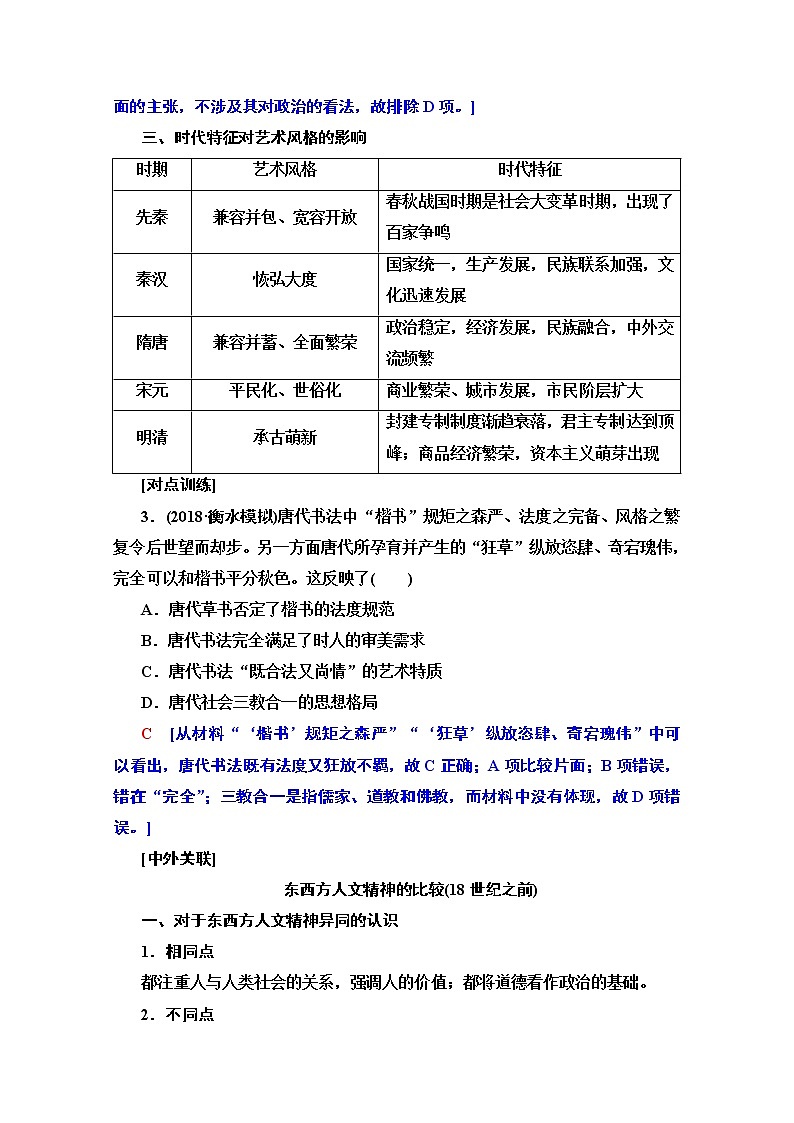

项目 | 东方 | 西方 |

对人的属性的关注点 | 关注“社会”中的人 | 特别强调作为个体的人 |

处理个人与社会关系的着眼点 | 强调社会等级秩序 | 强调人的平等,宣扬民主与法制 |

对自然科学的研究态度 | 注重将社会和人文问题作为研究的主题,忽视对自然科学的探究 | 比较关注自然界和人类生活,在对自然的研究中讲究实事求是的科学思维方法,体现了人类不断追求真理、了解未知世界的人文精神 |

二、东西方人文精神的对比展现出的不同文化价值取向

1.东方“天人合一”的价值追求

对天人关系的探讨是中国古代人文精神的重要方面。孔子的“获罪于天,无所祷也”,体现了天是万物的主宰。孟子最早明确地提出了“天人合一”的思想,认为人性与天的本质是一致的,那就是善。董仲舒提出的“天人感应”,更是表明天与人是息息相通的。程朱理学进一步发挥了“天人合一”的学说,将人性、儒家的伦理道德上升到宇宙的本原“理”的高度,将三者统一起来。道家的“天人合一”主要指人与自然的和谐统一。“天人合一”成为古代中国文人追求的重要价值取向。这种“天人合一”的观念不强调独立意志和锐意进取,形成了一种注重群体意识、忽视个体意识的文化心理。在中国漫长的封建社会里更是侧重群体意识对个体意识的规范与压制,强调个性服从并统一于共性。

2.西方注重人对自然的征服

文艺复兴时期提倡人的价值和冒险精神,直接推动新航路的开辟。西方文化强调人与自然的对立,强调人的独立自主和进取精神,从而形成一种注重个体意识的文化心理。

中国的传统文化心理是不求冒尖,甘居平庸;而西方主张人的个性张扬,积极进取,勇为人先。这种文化心理的不同也塑造了东西方不同的民族性格。

[对点训练]

3.阅读材料,完成下列要求。

材料一 人文主义的浪潮席卷了整个欧洲,英国人文主义文学创作成为欧洲的巅峰。莎士比亚创作的初期,英国正处于伊丽莎白女王的统治时期,经济的繁荣昌盛,文学璀璨辉煌,军事上一跃成为世界首屈一指的海军强国,为莎士比亚安心文学创作提供了充足的条件。同时,伊丽莎白女王还是一位十分宽容的女王,对莎士比亚当时谴责封建暴君和歌颂开明君主为主题的创作并不加以阻挠,反而不顾伦敦地方当局的反对,支持莎士比亚剧院。

材料二 汤显祖与莎士比亚是中西戏剧史上的并峙双峰。汤显祖的“临川四梦”和莎士比亚的“四大悲剧”堪称世界文学艺术的瑰宝。

受到当时反理学、反传统、反专制的异端思想影响,汤显祖的《牡丹亭》“以情反理”,抒发了杜丽娘出自本性的热爱自然与青春,追求幸福和美好的纯真情感,憧憬了人的生命的完美实现。莎士比亚的作品则反对神,关注普通人的社会生活,把新兴市民阶层的喜怒哀乐及其故事搬上舞台,热情讴歌人的尊严、价值和力量,确立了以人为中心的价值观念。

汤显祖的戏剧题材范围比较狭窄,以其熟悉的科举官宦生活为主,表达的是传统儒人的思想感情和时代脉动,是士大夫文化的深入拓展,影响力因而也局限于文人圈。莎士比亚的作品则代表了市民文化,题材包罗万象,充分体现了社会生活的复杂性和完整性,堪称当时英国社会的一部百科全书,受到社会各阶层的注目与喜爱。

汤显祖运用雅化的文言曲词工具,按照严格的曲律规范进行曲牌填词,受到同时代和后世文人的极高赞誉,广大普通民众却难以产生共鸣。莎士比亚的作品广泛采用当时蓬勃兴起的市井民间语言:民谣、俗语、俚语、古谚语、滑稽隐语等,通俗易懂。

材料三 莎士比亚戏剧应和着文艺复兴的声势,在17世纪陆续传入德、法、意、俄和北欧诸国,对欧洲各国戏剧的发展产生了深远影响。尤其不可忽视的是,莎士比亚戏剧还卷入了一个巨大的历史际遇:随英语世界扩张和世界文化的西潮东渐之风浸润到各大洲,最终传遍了全球。

——摘编自《汤显祖和莎士比亚:16世纪

戏剧双星的文化际遇》等

(1)根据材料一,概括莎士比亚进行戏剧创作的有利社会条件。

(2)根据材料二,指出汤显祖和莎士比亚戏剧作品的异同之处。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析17世纪后莎士比亚作品在世界范围内经久不衰的原因。

[解析] 第(1)问应根据材料一从英国的社会现状分析莎士比亚创作的条件。第(2)问根据材料比较汤显祖和莎士比亚作品的异同之处。第(3)问应从17世纪后世界联系的加强,指出莎士比亚作品在世界范围内经久不衰的原因。

[答案] (1)条件:受文艺复兴运动的影响;伊丽莎白女王统治时期,国家富强、稳定,有利于戏剧创作;伊丽莎白女王的宽容和支持。

(2)相同:都注重对人和人性的表达;都是世界文学艺术的瑰宝。

不同:内容与主题不同,汤显祖的作品主要受反理学、反传统、反专制的异端思想影响,莎士比亚的作品受到人文精神的影响;题材范围不同,汤显祖的作品题材范围狭窄,代表士大夫文化,影响有限,莎士比亚的作品则包罗万象,代表市民文化,深受社会各阶层喜爱;创作语言不同,汤显祖的作品遵循戏曲规范进行创作,属于雅文化,莎士比亚的作品广泛采用市井俚语,通俗易懂。

(3)原因:莎士比亚作品具有题材广泛、内容丰富、用语通俗等特点,便于传播;作品充满人文主义精神,具有超越时空的魅力和永恒价值;17世纪以后的殖民扩张,使英语覆盖的地域剧增,莎士比亚的作品随之扩大了影响力,迅速膨胀为世界性的戏剧遗产;东西方文化的碰撞、交流逐渐增多。