冀教版三年级上册9 浮与沉教案及反思

展开义务教育课程标准实验教科书三年级上册《第9课浮与沉》

做课教案与教学反思

赵庄小学 田锋

教材分析

浮与沉》是河北版小学《科学》三年级上册的内容。本课共安排了三个逐层递进的教学活动:1、认识物体的浮沉现象;

2、认识改变物体在水中沉浮的方法;

3、感受浮力。

旨在通过学生动手实验,自主探研出改变物体沉浮的方法。并从而学会探究式学习的方法。

学情分析

由于学生对沉浮现象有着丰富的生活经历和学习基础,加之本课注重学生的亲身经历,探究性极强,学生在一次次经历中对原有认知不断修正、完善,三维目标得以落实,科学素养获得和谐发展。因而我们在教学中要注意的问题是从实际出发,把握深广度,坚持循序渐进的原则,从有条不紊地操作、用符号记录、体验感受到用语言表达、比较归纳、概括同类事物的共同性质等。

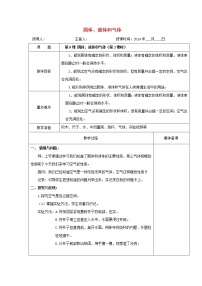

教学目标

知识目标:认识浮和沉的自然现象,通过实验,了解物体在水中的沉浮与浮力的关系。

能力目标:培养学生的实验能力和积极的科学态度。

情感目标:向学生渗透自然变化是有规律的,人可以认识自然、利用自然和改造自然。

教学重点和难点

1、认识物体沉浮现象;

2、实验设计:改变物体沉浮的方法。

教法学法:实验探究,合作分析

教具学具:橡皮泥、木块、石块、螺丝钉、泡沫塑料、纸、橡皮

教学过程

一、创设情境,激情导入

同学们,猴子一不小心把皮球踢进树洞里了,洞口很小,用手拿不出来,猴子急得快哭了,同学们你们能帮他想个好办法吗?(学生有的能回答出用水灌进树洞。)

想一想,为什么呢?(浮与沉)从而揭示课题。

(设计意图:应用童话故事辅助教学,能有效地激发学生的学习兴趣,使学生产生强烈的学习欲望,从而形成良好的学习动机。)

二、自主探究阶段

(一) 认识浮与沉

学生实验

(1)我们一起来做个实验,探索一下物体的浮沉情况。把橡皮泥、木块、石块、螺丝钉、泡沫塑料、纸、橡皮放在水槽里,看看哪些物体浮在水面,哪些物体沉在水底。请仔细观察到的现象记录在表内。

物体名称 | 浮 | 沉 |

橡皮泥 |

|

|

木 块 |

|

|

石 块 |

|

|

螺丝钉 |

|

|

泡沫塑料 |

|

|

纸 |

|

|

橡 皮 |

|

|

(2)我的发现:。

(3)我的思考:生活中那些地方有浮沉现象?

(二)科学探究改变物体沉浮的方法

1、出示探究问题

(1)选择一个沉在水底的物体(如橡皮泥),想一想:用什么办法能让它浮起来?

(2)选择一个浮在水面的物体(如塑料瓶),想一想:用什么办法能让它沉下去?

学生分组自选问题进行探究填写实验记录表二,比一比,哪组的办法多。教师巡视,参与其中,当好学生助手。

2、合作表达交流:

(出示)“我们组研究的题目是……想到的方法有……实验结果……”句式,引导学生以组为单位上台交流汇报,组长解说,另一名同学进行演示。

学生通过讨论分析想出了很多好办法,比如让橡皮泥浮起来的办法有:把橡皮泥裹在塑料瓶上,放在瓶盖里,捏成船形或碗形,做成空心球等。让塑料瓶沉下去的方法有:用手压下去,装满重物或灌满水等。

3、 教师帮助小结:同学们真聪明,想出了很多改变物体沉浮状态的办法,因为大而轻的物体容易浮起来,所以我们只要把物体体积增大或减轻物体重量就可以让沉下去的物体浮起来了;同样,我们只要把物体减小物体体积或增加物体重量就可以让浮起来的物体沉下去了。此外,我们还可以借助别的物体来改变物体的沉浮状态。

(三)感受浮力

1、感知浮在水面的物体受到水的浮力

2、感知下沉的物体也受到水的浮力

(让学生动手操做,亲身感受一下)

(设计意图:通过实验,培养学生的观察能力、自主探究问题的能力、动手操作能力。)

三、全课小结

今天你学会了什么?谁能来说说你的学习体会?

课后研究:

研究一下铁块会沉到水中,而用铁制造的轮船为什么会浮在水上?

板书设计

第9课 浮与沉

物体的浮沉

改变物体在水中的沉浮

感受浮力

教学反思

以人为本,自主探究,是本课设计和教学中努力体现的方向和目标。物体的浮与沉是一种常见的自然现象,学生很少将这些常见的现象与科学联系在一起,也很少进行这方面的研究。因此我在教学中除了适当的引导外,放手让学生设计实验解决问题,让学生自主探究,亲身感受探究的乐趣,在这个过程中,学生的学习气氛很浓,学生们在实验中发现了许多关于物体沉浮的知识,正是这种方法,使每个学生获得不同的成功经验,有了不同程度的感受。如果让我重上这节课,在改变物体的浮沉这一环节我将加入在水中加盐使沉在水底的鸭蛋浮起来这一实验。

冀教版三年级上册9 浮与沉教学设计: 这是一份冀教版三年级上册9 浮与沉教学设计,共2页。

小学科学冀教版三年级上册12 认识空气教学设计: 这是一份小学科学冀教版三年级上册12 认识空气教学设计,共3页。

小学科学冀教版三年级上册9 浮与沉教案: 这是一份小学科学冀教版三年级上册9 浮与沉教案,共4页。