高考化学知识点复习教案6

展开

这是一份高考化学知识点复习教案6,共7页。教案主要包含了领悟·整合,知识·链接,联想·发散,辨析·比较,观察·思考,梳理·总结,温故·知新,交流·研讨等内容,欢迎下载使用。

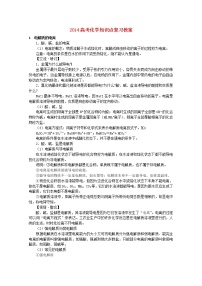

1.自然界中氮元素循环示意图

2.主要形式

(1)游离态→化合态

①是豆科植物根部的根瘤菌,把氮气转变为硝酸盐等含氮化合物;

②放电条件下,与氧气结合为氮氧化合物,并随降水进入水体中;

③合成氨工厂、汽车发动机都可以将一部分氮气转化成化合态。

(2)化合态→游离态:硝酸盐在某些细菌作用下转化成氮气。

(3)化合态→化合态:化石燃料燃烧、森林和农作物枝叶燃烧所产生的氮氧化合物通过大气进入陆地和海洋,进入氮循环。

【领悟·整合】

氮是维持高等动植物生命活动的必须元素,因此,氮的循环涉及到地球上生物圈的各个方面。人类活动也在逐渐的影响到氮循环。所以,认识氮的循环,就把我们将要学习的物质置于“氮的循环”这个大的背景下,将会更有利于同学们掌握氮及其化合物的性质。

3.氮气与氮的固定

(1)氮气的物理性质:无色无味气体,难溶于水,与空气密度相近。

(2)氮气的化学性质:

【知识·链接】

氮气属于双原子分子,两个氮原子之间的作用非常强。因此,氮气分子稳定,化学性质不活泼,但要注意,N2一旦吸收能量变为N原子则性质较活泼。在高温或放电时可与某些物质反应,N表现为既有氧化性,又有还原性。

①与O2的反应

在放电条件下,氮气跟氧气能直接化合生成无色的一氧化氮(NO)。反应式为:N2+O2 2NO

说明:在雷雨天气,汽车的发动机中均可以发生该反应。在该反应中,N2表现出还原性。

②与H2反应

N2+3H22NH3

说明:a 该反应是工业上合成氨的反应原理,具有非常重要的现实意义。在该反应中,N2表现出氧化性。

b在氮气跟氢气反应生成氨的同时,氨气也在分解生成氮和氢气。像这样同时向正反两个方向进行的反应称为可逆反应。在可逆反应的化学方程式中用“”代替“=”。

(3)氮的固定

① 定义:将空气中游离的氮转变成氮的化合物的方法叫做氮的固定。

② 分类: 氮的固定

自然固氮

人工固氮

高能固氮(闪电,约占10%)

生物固氮(约占90%)

合成氨

仿生固氮

(3)NO和NO2

【联想·发散】

氮的氧化物以及与氧气混合后溶于水的情况分析:

①NO2或NO2与N2(非O2)的混合气体溶于水时,可根据反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,利用气体体积的变化差值进行计算。

②NO2和O2的混合气体溶于水时,根据反应:4NO2+O2+2H2O=4HNO3

当V(NO2)∶V(O2)=4:1时,恰好反应,无剩余气体;

当V(NO2)∶V(O2)<4:1时,剩余氧气;

当V(NO2)∶V(O2)>4:1时,NO2过量,剩余气体为NO,且体积为过量NO2体积的1/3。

③NO和O2同时通入水中时,此时的反应为:4NO+3O2+2H2O=4HNO3

当V(NO) ∶V(O2) =4:3时,恰好反应,无剩余气体;

当V(NO2)∶V(O2)<4:3时,剩余氧气;

当V(NO2)∶V(O2)>4:3时,剩余NO。

2 氨与铵态氮肥

1.氨

(1)物理性质:

无色、有刺激性气味比空气轻;极易溶于水,在常温、常压下1体积水能溶解约700体积氨气。

(2)化学性质:

①碱性:氨与水、酸反应时显碱性

与水反应:NH3+H2O NH3·H2ONH4++OH-

与酸反应:NH3+HCl=NH4Cl

说明:a氨溶于水,大部分与水结合成一水合氨(NH3·H2O),一水合氨少部分电离,因此,氨水显弱碱性。氨气是中学阶段唯一的一种碱性气体,利用这一点,可以检验NH3。

b NH3与其它酸也能反应生成相应的铵盐。其中,NH3与盐酸这样的易挥发性酸反应时会有白烟(铵盐固体的小颗粒)生成。利用这个现象,在某些场合也可以检验NH3。

②还原性:氨的催化氧化反应

4NH3+5O24NO+6H2O

说明:a 该反应是工业上生产硝酸的一个基础反应。

b NH3中的氮元素的价态为-3价,因此,NH3不仅能被催化氧化生成NO,在纯氧中燃烧能生成N2。在一定条件下,NH3还能被Cl2、CuO等氧化。

【辨析·比较】 液氨和氨水

液氨是氨气加压或降温得到的液态氨,是纯净物,即液氨由氨分子组成的液体。

氨水的主要成分是NH3·H2O.在氨水中以分子状态存在的粒子有:NH3、H2O、NH3·H2O;以离子状态存在的粒子主要有:NH4+、H+、OH-,极少量的是H+。所以氨水是混合物。

2.铵盐

【观察·思考】

根据以上的观察与思考,我们可以铵盐具有以下性质:

(1)铵盐受热分解

NH4ClNH3↑+HCl↑

NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O↑

(2)铵盐与碱反应

NH4Cl+NaOHNaCl+NH3↑+H2O

(NH4)2SO4+Ca(OH)2CaSO4+2NH3↑+2H2O

【梳理·总结】

由铵离子和酸根离子构成的化合物叫铵盐,所有的铵盐都是晶体,都能溶于水。受热均易发生分解,分解产物一般为NH3和相应的酸(或酸的分解产物)。但也有例外,例如5NH4NO34N2↑+2HNO3+9H2O,且NH4NO3在不同温度条件下分解产物不同。铵盐与碱共热都能产生氨气,这是铵盐的共同性质。因此,铵态氮肥不宜和碱性物质混合施用,同时,利用这个性质可以检验铵离子,也可以在实验室中制备氨气。

(3)氨的实验室制取

药品:NH4Cl、消石灰

反应原理:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O

装置:与制氧气相同

收集:向下排空气法。

验满:用湿润的红色石蕊试纸或沾有浓盐酸的玻璃棒。防止多余氨气污染空气的方法:收集NH3后的导管口处塞一团湿棉花或用稀H2SO4浸湿的棉花。

干燥:NH3通过盛有碱石灰的干燥管。

实验室制取氨的其它方法:加热浓氨水、氧化钙与浓氨水反应等。

3 硝酸及其应用

【温故·知新】

硝酸具有酸的通性

①使指示剂变色:例如:稀HNO3使紫色石蕊溶液变红。

②与碱反应:如HNO3+NaOH=NaNO3+H2O

③与碱性氧化物反应:如2HNO3+CaO=Ca(NO3)2+2H2O

④与弱酸盐反应:如2HNO3+Na2CO3=2NaNO3+CO2↑+H2O

⑤与金属反应:由于硝酸具有强氧化性,因此,与酸反应时一般不产生H2。

硝酸除了具有酸的通性以外,还具有以下特性:

1.硝酸的物理性质:无色、易挥发、有刺激性气味、易挥发、密度大于水。

2.硝酸的不稳定性:硝酸见光或受热易分解。

4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O

说明:硝酸越浓,越容易分解。长期存放的浓HNO3呈黄色,这是由于HNO3分解产生的NO2溶于硝酸的缘故。也正因为硝酸见光或受热易分解,一般将它保存在棕色瓶里,放置在阴凉处。

3.硝酸的强氧化性:硝酸具有强的氧化性,是因为硝酸分子里氮呈+5价。

(1)与金属反应:HNO3几乎能与所有的金属(除金、铂、钛以外)发生氧化还原反应。

Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

说明:硝酸与不活泼金属反应时,浓硝酸生成NO2,稀硝酸生成NO。

【交流·研讨】

①常温下为什么可以用铝槽车或铁罐运输浓硝酸

铝、铁等金属可以在冷的浓硝酸中发生钝化现象,浓HNO3会把铝或铁的表面氧化,形成一层薄而致密的氧化膜,阻止了反应的进一步发生.遇热时,该氧化膜会被破坏.因此常温下铝、铁制品可以盛放冷的浓HNO3.

②铜与浓HNO3反应时,放出NO2气体,与稀HNO3反应时,放出NO气体。能否由此说明稀HNO3比浓HNO3的氧化能力更强?

硝酸与金属反应时,硝酸被还原的程度取决于硝酸的浓度和还原剂的强弱。对于同一种还原剂来说,硝酸越稀被还原的程度越大.因为当HNO3的浓度在8 ml·L-1以上时,HNO3氧化性很强,在此过程中生成氮的低价氧化物在强的氧化气氛中不能存在,继续被氧化成高价的氮的氧化物,所以产物为NO2.当硝酸较稀时,它的氧化性较弱,氮的低价氧化物也能够存在,所以主要产物是NO.浓HNO3与Cu反应放出NO2气体要比稀HNO3与Cu反应放出NO气体剧烈的多,所以浓HNO3氧化能力比稀HNO3氧化能力更强。

【知识·链接】

王水:浓HNO3和浓盐酸的混合物(体积比1∶3)叫王水,它的氧化能力比硝酸更强,能够使一些不溶于硝酸的金属如金、铂等溶解。

(2)与非金属反应:硝酸能与许多非金属及某些有机物发生氧化还原反应:

C+4HNO3(浓) CO2↑+4NO2↑+2H2O

【辨析·比较】

氧化性酸和酸的氧化性概念辨析

酸的氧化性:实质上指氢离子的氧化性,任何酸都有不同程度电离出H+的能力,H+在一定条件下获得电子生成H2.因此在某些反应中酸作氧化剂其实质上是H+作氧化剂如:锌与盐酸或稀H2SO4的反应,都可以用Zn+2H+=Zn2++H2↑离子方程式表示此类反应的实质。

氧化性酸:是酸根离子中心原子获得电子的能力,酸根离子获得电子后,中心原子化合价降低,形成相应的低价含氧化合物甚至是单质.如浓H2SO4与Cu反应:Cu+2H2SO4(浓) CuSO4+SO2↑+2H2O,浓H2SO4与木炭反应:C+2H2SO4(浓) CO2↑+2SO2↑+2H2O,硝酸与锌反应:4Zn+10HNO3(稀)=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O 5Zn+12HNO3(很稀)=5Zn(NO3)2+N2↑+6H2O,浓HNO3与木炭、单质硫、磷的反应等等。

作为氧化性酸,不仅能氧化金属而且还能氧化某些非金属单质。而酸的氧化性即H+的氧化能力较弱,只能氧化较活泼的金属(即金属活动顺序表中氢前金属)。

【领悟·整合】

硝酸除了具有酸的通性以外,还具有挥发性、不稳定性、强氧化性等特性。硝酸不仅是氮循环中的一种重要物质,在实验室中也是一种重要的化学试剂,在工业上更是一种重要的化工原料,可用于制造炸药、燃料、塑料和硝酸盐等。

4 人类活动对自然界氮循环和环境的影响

1.人类活动对自然界氮循环的影响:

(1)作物每年要从土壤中摄取大量的氮。每100m2土地的上空约有106kg的氮,这是巨大的氮资源。闪电能使空气里的氮气转化为一氧化氮,一次闪电能生成80~1500kg的一氧化氮。这是一种自然固氮。但自然固氮远远满足不了农业生产的需求。人类的固氮活动使活化氮的数量大大增加。科学家们预测,从现在到2020年,人工固氮将增加60%,达到年均2.24×1011kg。

(2)汽车的数量大大增加,由汽车排放到大气中的氮氧化物逐年增加。

2.人类活动对环境的影响:

人类是伟大的,人们用自己的智慧创造了一个新的自然界。但是,人类的活动也对地球的环境造成了一些不良的影响。当前环保面临的十大问题有:大气污染、地球变暖、臭氧层被破坏、酸雨蔓延、生物多样性减少、淡水资源枯竭与污染森林锐减、土壤荒漠化、海洋污染、固体废弃物污染。其中与氮循环失衡直接相关的有以下几个方面:

(1)光化学烟雾:光化学烟雾是指汽车尾气中的氮氧化物与碳氢化合物经紫外线照射发生反应形成的一种有毒的浅蓝色烟雾。光化学烟雾具有特殊气味,刺激眼睛,伤害植物,并使大气能见度降低。氮氧化合物是形成光化学烟雾的一个重要原因。大气中的氮氧化物主要来源于汽车尾气、化石燃料的燃烧和植物体的焚烧,以及农田土壤和动物排泄物中含氮化合物的转化。

(2)酸雨:氮氧化合物是形成酸雨的一个重要原因。

(3)富营养化:进入水体的氮的含量增大,会导致藻类“疯长”,迅速地覆盖在水面上,造成水体的富营养化。水体中的氮主要来源于工业废水、生活污水、农田灌溉和淋洗,以及水产养殖所投入的饵料和肥料等。

3.如何减少人类活动对自然界中氮循环的影响

(1)控制进入大气、陆地和海洋的有害物质的数量。

(2)增强生态系统对有害物质的吸收能力。我们应保护森林,植树造林,促进全球氮的良性循环。

开拓学习新视野

▲ 课标知识拓展

【思想方法】

1.发散法理解几个实验试管中棉花的作用

在收集NH3的试管口放置一团松软的干棉花,目的是为了防止试管内的NH3与试管外的空气形成对流,以期在较短时间内收集到较为纯净的NH3。在收集NH3的试管口放置一团蘸有稀酸(一般为难挥发性的酸,如H2SO4)溶液的松软棉花,目的是为了吸收多余的NH3,防止NH3对空气造成污染。而铜与硝酸的反应要产生NOx,用蘸有碱液的松软棉花放在管口,目的是吸收生成的NOx,防止空气污染。

2.联系法认识N2和NOx的化学性质

农民有句谚语,叫做“雷雨能肥田”,雷雨过后,不仅田里庄稼长得茂盛,田间杂草也生长迅速,所以不可疏于农田管理.“雷雨能肥田”有何科学道理呢?原来在闪电作用下,空气中的N2和O2发生了化合反应:①N2+O22NO

生成的NO又被O2氧化成NO2:②2NO+O2 =2NO2

NO2与水作用生成HNO3:③3NO2+H2O =2HNO3+NO

逸出的NO循环进行②③两反应,②③两反应的总化学方程式可表示为:

④4NO+3O2+2H2O =4HNO3

④乃②③叠加消去NO2的结果,如果②③叠加消去NO,则得:

⑤4NO2+O2+2H2O=4HNO3

生成的HNO3随雨水降到农田,HNO3与土壤颗粒作用生成硝酸盐,电离出的NO3-可被植物吸收,故曰:“雷雨能肥田”。

3.统摄法了解铵盐的分解规律

(1)不稳定性酸的铵盐分解产物为NH3、酸酐和水。

(2)挥发性酸对应的铵盐分解产物为NH3和相应的酸。

(3)高沸点酸的铵盐分解产物为NH3和酸(或酸式盐)。

(4)氧化性酸的铵盐的分解产物随着温度高低不同而分解产物不同。

4.究因法认识浓HNO3呈黄色的原因及消除黄色的方法

浓硝酸为什么呈黄色?其原因是由于一个反应;怎样才能消除这种颜色,恢复浓HNO3的本来面目,自然就要依靠这个反应的逆反应。

HNO3不稳定,见光受热都能发生分解反应,光线越强、温度越高、浓度越大,HNO3越易分解。4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O

生成的NO2部分溶解在HNO3溶液中,而使HNO3呈黄色.但O2已经跑掉了,欲除去黄色,可通入O2,有时还需加入一定量的水:4NO2+O2+2H2O=4HNO3

5.究因法认识不能用HNO3制取H2的原因

HNO3越稀,氧化性越弱,能否用稀HNO3和活泼金属反应制取H2呢?答案是否定的.因为HNO3(aq)不论浓、稀,都有强氧化性,金属越活泼越易被氧化.

在HNO3(aq)中同时存在H+和NO3-,得电子能力:NO3->>H+,故金属失去的电子,理应被NO3-得到,所以还原产物为NOx;退一步,假设有H+获得电子变为H原子,但生成的H原子随即被NO3-氧化又变为H+,还原产物还是NOx。故不能用活泼金属与HNO3(不论浓、稀)反应制取H2。

6.层析法认识钝化的实质

钝化是物理变化,还是化学变化?可层析钝化的概念而认识.钝化是指在金属表面氧化成一层薄而致密的氧化膜,阻碍反应进一步进行的过程.理解钝化概念必须注意以下几点:

(1)钝化是化学变化。

(2)钝化形成的薄膜能阻碍反应的进一步进行。

(3)钝化是有条件的。

①常温下,Fe、Al在浓HNO3(或浓H2SO4)中钝化;而加热条件下,Fe、Al与浓HNO3(或浓H2SO4)则反应剧烈。

②常温下,纯的Fe、Al在浓HNO3(或浓H2SO4)中钝化,而含杂质的Fe、Al一般与浓HNO3(或浓H2SO4)反应剧烈。

③常温下,Fe、Al在浓HNO3中钝化,但与稀HNO3反应却十分剧烈。

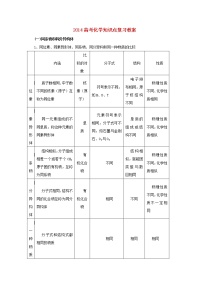

物质

NO

NO2

颜色

无色

红棕色

毒性

剧毒

剧毒

溶解性

不溶解

与水反应

气味

无味

刺激性气味

转化

2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO

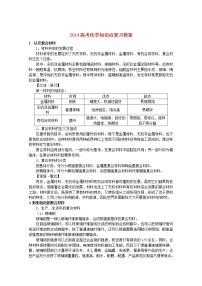

操作

现象

结论

将氯化铵固体在试管中加热

在试管上端内壁上有白色固体附着。

受热时,氯化铵分解,生成氨气和氯化氢,冷却时,两者又重新结合,生成氯化铵

将碳酸氢铵固体在试管中加热,将生成的气体通入澄清石灰水中

澄清石灰水变浑浊

碳酸氢铵分解,生成了CO2

在试管中加入少量氯化铵固体,再滴加适量稀氢氧化钠溶液,加热,并将湿润的红色石蕊试纸贴在玻璃棒上靠近试管

加热后试管中有气体产生,并可闻到刺激性的气味。同时还看到,湿润的红色石蕊试纸变蓝。

产生了氨气

相关教案

这是一份高考化学知识点复习教案20,共9页。

这是一份高考化学知识点复习教案18,共3页。教案主要包含了氯气的性质,卤族元素等内容,欢迎下载使用。

这是一份高考化学知识点复习教案9,共4页。教案主要包含了领悟·整合,联想·发散,知识·链接,启发·引申,专题放送等内容,欢迎下载使用。